【自分や家族のために】認知症の症状や種類について

高齢化の進む日本で、認知症という病気はもはや大変身近なものとなっています。

「一緒に生活していた家族が同じことを何度も言うようになった」

「財布を盗ったでしょ、と言うようになった」

テレビや本で見ていた認知症の症状が、身内やお知り合いに起きてしまうことも全く不思議ではありません。

今回は、そんな今や身近な疾患である認知症の種類、症状、治療などについてお伝えします。

認知症の原因と種類

平成29年の高齢者白書では、2012年での65歳以上の高齢者の認知症有病率は約15%と言われていましたが、2025年には約20%が認知症になると言われています。

また、ひとえに認知症といっても、たくさんの種類があります。

DSM-5という疾患分類の手引きには、認知機能低下をきたす疾患として以下など、多くの疾患があげられています。

- アルツハイマー型認知症

- 血管性認知症

- 前頭側頭葉変性症

- レビー小体病

- ハンチントン病

- プリオン病

この中でも、比較的頻度の高い認知症について解説していきます。

アルツハイマー型認知症

認知症の中でも頻度が高いのがアルツハイマー型

アルツハイマー型認知症は比較的多くみられる認知症の種類の一つで、認知症全体の約6割を占めると言われております。

原因としては、神経の変化やアミロイドという物質が脳に付着することで脳細胞が死に、その結果認知機能が低下する疾患です。

頭部CTでは、海馬と呼ばれる場所の萎縮がよく見られます。

基本的に進行は緩やかで、初期症状として直前にしたことを忘れる、といった症状から気づきだし、徐々に物忘れが出てきたりできないことが増えてきたりします。

「前から少しずつ物忘れあったけどだんだんひどくなって、最近は服も着られなくなりました」といった状況に家族や近所の方が気づいて病院へ受診にくることが多いです。

本人に病気の自覚はない場合がほとんどで、また元気がどんどんなくなることが多くみられます。

加齢や遺伝によるものとされるが、若い人でもなる可能性がある

アルツハイマー型認知症と聞くと、高齢者がなるもの、という印象を受けます。

しかし、若年でもアルツハイマー型認知症になる可能性があります。

若年発症の認知症は血管性認知症が頻度が高いですが、アルツハイマー型認知症も次に頻度の高い疾患です。

若年発症の場合、一般的に進行が早く、進行を完全に止めることが現在の医療では困難なため、対症的な関わりが必要となります。

血管性認知症

アルツハイマー型との合併も多い血管性認知症

血管性認知症は、脳の血管が加齢や生活習慣病によりダメージを起こし、急激に認知機能低下や性格変化を起こす疾患です。

頭部CT検査や頭部MRI検査で、血管性の変化が起きていることを確認し、それが認知機能低下などの症状が出現した時期と関係がある場合は血管性認知症を考えます。

アルツハイマー型認知症の中に、アミロイドという物質が脳血管に付くことで血管がもろくなり細かい出血が起きる、アミロイドアンギオパチーという状態になっていることもあります。実際はアルツハイマー型認知症と合併していることも多くみられます。

脳血管によるダメージで発症(脳梗塞や脳出血、くも膜下出血)

アルツハイマー型認知症は徐々に認知機能低下が起こるのに対し、血管型認知症は、血管が詰まる、切れるといったことで急激に変化を起こします。

認知機能低下のみならず、脳血管がダメージを受ける場所によっては怒りっぽくなる、急に泣き出すといった感情があふれ出すようになったり、暴力がでてしまう、普段なら言わないようなことを言ってしまうなど我慢ができなくなったりすることがあります。

家族や友人にとって、「昨日までは全く問題なかったのに」という状態となるためショックを受けることも多いでしょう。

また、本人に変化の自覚がある場合も多く、本人自身もショックを受けてしまいやすくそこからうつ病などの精神疾患をきたす可能性もあります。

治療は脳血管障害の再発防止に加え、怒りっぽさなどが日常生活に支障をきたす場合は対症的に薬を使うこともあります。

レビー小体型認知症

レビー小体という物質が脳に出現することできたす疾患と言われていて、以前はその病態がよく分からなかったためあまり注目されることがありませんでした。

しかし、最近は徐々に病態が明らかになり注目されるようになりました。

認知症の20%前後がレビー小体型認知症とも言われており、研究が進められています。

症状としては、認知機能障害に大きな波がある、はっきりとした幻視(何もないところに人などが見える)、手足が固くなり動かしにくくなる、震えるといったパーキンソニズムを認めることが多いです。

しかし、夜中に急に叫ぶ、抗精神病薬という薬を使ったときに過敏に反応するといった症状もあり、多彩な症状から「これがあるからレビー小体型認知症」と判断するのは大変難しいです。

レビー小体型認知症を確実に診断するためには脳を切ってレビー小体を確認するしかなく、それは現実的ではないため、様々な症状や検査から総合的に判断をします。

一般的に進行が早く、対症的な治療が中心となっています。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症は、高齢のなかでも比較的若い50-60歳代に発症することが多い疾患です。

原因としては前頭葉、側頭葉といった場所の神経が働かなくなったりなくなったりすることでおきます。

前頭葉、側頭葉ともに大変重要な機能を司る場所であり、以下などの症状が出現します。

- 理性的な行動ができなくなりとんでもないことをしてしまう

- 攻撃的になる

- 感情移入ができなくなる

- 強いこだわりが急に出てきて同じ行動をしないと気が済まなくなる

- 目についたものをなんでも口に入れる

- 言葉が分からなくなる

本人に病気の自覚はない場合がほとんどで、本人と関わる周囲の人への負担は大変大きいです。

初期には認知機能低下はあまり起きないため、物忘れで気づくより、急な性格の変化で気づくことが多いです。

また、進行は急激で、多くは寝たきりになってしまい、発症も若いことから周囲の方がショックを受けてしまいます。

治療は対症的なものとなりますが、進行のスピードを止めることは困難で薬の選択も非常に難しいです。

関連記事:認知症の検査方法と費用について|治療の副作用は?|検査を拒むときはどうすればいい?

認知症の症状

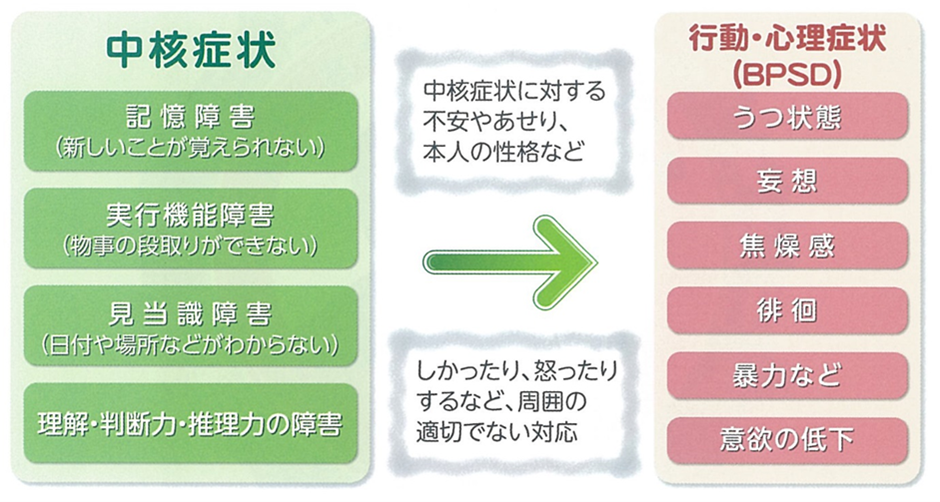

症状は中核症状と行動・心理症状に分けられる

認知症の症状は、認知症そのものによる症状(中核症状)、中核症状が存在することによっておこる症状(行動・心理症状、周辺症状やBPSDともいいます)があります。

各症状について説明していきます。

中核症状

|

症状 | 特徴 |

| 記憶障害 | 思い出せなくなる(想起障害)新しいものを覚えられなくなる(記銘力障害) |

| 実行機能障害 | 日常生活の行動が出来なくなる(食事の準備ができない・電気のつけ方がわからない等) |

| 見当識障害 |

日付・曜日・場所・季節感がわからなくなる |

| 失語 | 言葉が出なくなる(運動性失語)場にそぐわない言葉・的外れな言葉が出てしまう(感覚性失語) |

| 失行・失認 | 日常的な動作をうまく行えない(失行)五感で得た情報を正しく認識できない(失認) |

行動・心理症状

|

症状 | 特徴 |

| 妄想 |

財布をどこに置いたかわからなくなり「盗まれた」と認識し大声で怒鳴る |

| 徘徊 |

外に出て帰る道が分からずうろうろしてしまい、警察に保護される |

| 興奮による暴力や暴言 |

記憶障害や見当識障害により、いつ何が起こっているかわからない不安から暴力暴言が出てしまう |

| 無反応(アパシー) |

無気力・無反応で何もしなくなり、寝込むようになり認知機能低下を助長させる |

| 介護への拒否 | 本人のためにやっている介護を剣幕になって拒否される 介護者は一人で悩まず、病院へ相談することが推奨される |

| その他 |

うつ状態、不安焦燥といった精神的な変化を呈することがある |

行動・心理症状を軽減するために

中核症状は認知症の進行を止めることが困難であるため、根本的に治療することは難しいですが、行動・心理症状については場合によっては関わり方により軽減することができます。

不安、焦り、性格などから行動・心理症状に移ることが多く、また認知症患者に対し叱る、怒るといった対応で行動・心理症状が助長される場合もあります。

認知症患者への関わり方は、否定をせずに負担のない程度に話をすることが大事です。

しかし、どうしても介護には限界があります。

医師や地域包括センターなどの行政への相談をすることで、介護の方向性が見えてくるかもしれません。

一人で悩むことなく、専門家へ相談しましょう。

(大阪府 認知症https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/ninnshishou-gyakutai/ninchishotoha.htmlより引用)

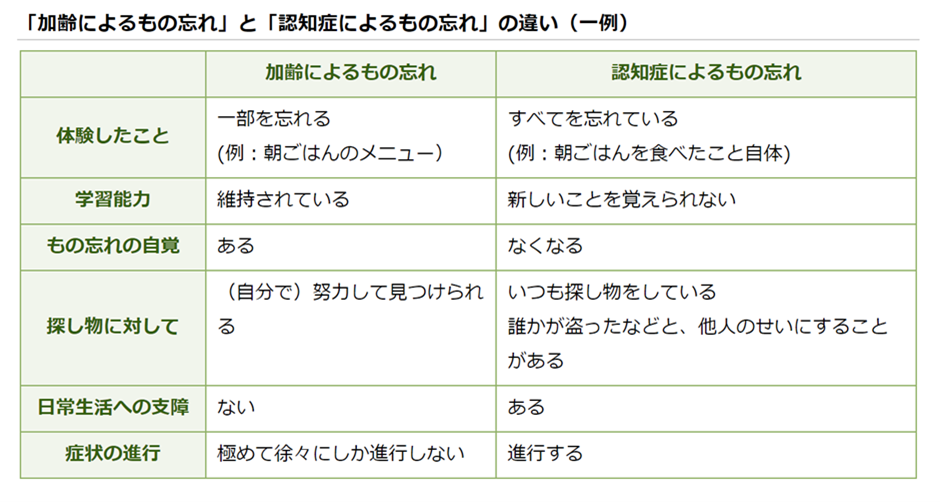

物忘れと認知症の違い

「最近物忘れが多く認知症が心配です」という患者さんが多くおられます。

物忘れと認知症、似ていますが全く違うものです。

その違いについて昨日の晩御飯を例にとって説明します。

昨日の晩御飯を思い浮かべた際、「食べたのは覚えているけど、何食べたか思い出せない」場合は物忘れです。

しかし、「食べたことすら覚えていない」場合は認知症の可能性があります。

つまり、体験の一部を忘れるのが物忘れ、体験自体を忘れるのが認知症というと分かりやすいかと思います。

また、認知症という名前に「症」がついており、「症」とは「病気」のことで、病気は生活に支障が出るものです。

つまり、認知症=日常生活に支障があるものをいいます。

もし、そのことを念頭に置いたうえで気になる状態があれば、医師への相談することをおすすめします。

(厚生労働省 みんなのメンタルヘルス 認知症https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.htmlより引用)

認知症の予防になる生活習慣

食生活

規則正しい食生活を行うことが大事です。

また、DHA、EPAといった不飽和脂肪酸やカテキンといった抗酸化物質はアミロイドの脳への沈着を防ぐ可能性があると言われており、青魚や緑茶などそれらが多く含まれる食事を中心に摂ることが予防につながる可能性があります。

コーヒーにも適度な摂取で認知症を予防する可能性があるという報告もありました。

しかし、飲みすぎは逆に認知機能低下のリスクとなるという報告もあり、いずれも摂ればよいというわけではなく適度な摂取が重要であると考えられます。

運動習慣

運動習慣をつけることが認知症の予防につながることは以前から言われております。

日本で行われた久山町研究で、週1回以上の運動習慣がある人は、アルツハイマー型認知症のリスクが40%減ったという報告もあります。

やりすぎは体の負担が大きくなるため推奨されませんが、適度な無理のない運動習慣は構築するとよいでしょう。

対人関係

人と関わることで、会話する際に物事を考えるため、認知症の予防につながる可能性があります。

閉じこもってテレビを見続ける生活をするのではなく、人と関わる機会に参加するといったことが大事です。

知的行動習慣

手先を動かしたり、考えたりすることで、認知症の進行を予防する可能性があるという報告があります。

グランドゴルフなどのスポーツや囲碁、将棋などのボードゲームなどは人との関わりを持つきっかけにもなりますし、本人への負担が大きくないのであれば積極的に参加することがよいかもしれません。

睡眠習慣

規則正しい睡眠をとることが大事です。

睡眠不足が認知症のリスクとなる可能性が高いという報告もあり、睡眠時間はしっかりと確保しましょう。

認知症の治療ついて

薬物療法と非薬物療法に分けられる

認知症の治療は、薬物療法と非薬物療法があります。その概要について説明していきます。

薬物療法

薬物療法としては、主に認知症の進行を緩やかにすることを期待して出される抗認知症薬と、行動・心理症状に代表される精神症状に対する向精神薬が処方されることが多いです。

薬ですので、一定の副作用が出現する可能性があったり、肝機能・腎機能、飲み合わせに注意する必要があったりと気を付けることがたくさんあります。

ネットの情報や独断で薬を飲ませたりやめさせたりすることは絶対にせず、必ず医師の診察を受け、医師の指示通りの内服を心掛けてください。

非薬物療法

非薬物療法としては、理学療法、作業療法などによるリハビリテーションや、心理療法があります。

生活リズムの構築を促したり、スタッフや他の利用者との関わりの中で生きがいや自信を獲得したりすることで、心理状態を穏やかに行動・心理症状の予防や軽減に寄与することがあります。

また、デイサービスやショートステイといった通所、宿泊サービスなどもあり、認知症の方本人のみならず、介護者の負担も軽減することができます。

しかし万能ではなく、非薬物療法のみで改善しない場合もあるため、薬物療法との併用を行うことが多いです。

いずれにせよ、独断で判断せず、医師や地域包括支援センターなど専門家の意見を聞くことが重要です。

脳神経外科や脳神経内科、精神科、老年内科などで診察を

認知症は「病気」です。

「いつもの状態と違う」「最近調子が悪い」など、気になることがあれば一人で悩むことなく、医師へ相談しましょう。

認知症は現在様々な科で診療が行われております。お近くの病院へご相談されてみてもよいかもしれません。

家族や周囲、地域のサポートがとても大切

認知症の方は、家族だけではなく、地域全体で関わっていくことで本人だけでなく介護者、家族の生活の質も改善させることが可能です。

病気について知ることや、関わり方を知ること、相談先を把握することが大事です。

認知症の方自身も、介護者が自分を犠牲にして介護している状態を望んではいないのではないでしょうか。

周囲や地域を巻き込み、介護者を含めた全員が幸せに近づくような環境を作っていくことが必要です。

また、介護福祉サービスの円滑な導入や支援のために、介護保険を申請することも必要になってきます。

介護保険についても、地域包括支援センターや病院で話を聞くことができますので、困ったことがあれば相談することをお勧め致します。

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科・在宅クリニックでは、認知症・物忘れ外来を行っています。

最近物忘れが多くて不安、家族が以前と様子が違うなどご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

認知症だと診断した場合は、治療はもちろんのこと、ご家族さまや地域と一丸となってサポートさせていただいます。

まとめ

今回は、認知症の種類、症状、治療などについて解説しました。

繰り返しになりますが、決して一人で悩むことなく、気になることがあればすぐに医師や地域包括支援センターなどの専門家へ相談することをお勧め致します。

【参考文献】

・日本神経学会 認知症疾患治療ガイドライン2017

・Kishimoto H et al. The long-term association between physical activity and risk of dementia in the community: the Hisayama Study. Euro J Epidemiol. 2016

監修医師: 精神科医 別府 拓紀

専門診療科

精神科

資格

- 精神保健指定医

公認心理師

厚労省認定認知症サポート医

日本精神神経学会専門医・指導医

臨床精神神経薬理学専門医

日本医師会認定健康スポーツ医

メンタルヘルス運動指導士

産業医

DPAT先遣隊隊員

日本老年精神医学会専門医・指導医