熱中症の対策方法教えます。

ご無沙汰しております。副院長の朝岡です!

内科外来・発熱外来・ワクチン接種と様々な業務を行わせてもらって、毎日楽しく業務をさせて頂いております。

北名古屋市の皆様は温かいこともあって、非常にお話しがしやすくて、ついつい話しが盛り上がってしまいます(笑)

最近は日も照ってきたので、日中は熱くなって、しんどい思いをされている方が多いのではないでしょうか。

僕も子供の散歩や公園で一緒に遊んだりしていると頭がぼーとすることが多くなりました。

そろそろ熱中症の方がでてもおかしくないので、熱中症について一度お話ししておきますね。

熱中症とは

熱中症とは『暑熱環境における身体適応障害によっておこる状態の総称』のことです。つまりは『熱くてカラダが変な感じがする』ことを熱中症といいます。

まず熱中症に似た言葉で日射病、熱射病、熱性虚脱、熱性失神、熱性浮腫、熱痙攣、熱疲労、無汗性日射病などとありますが広義の意味で熱中症といいます。熱中症による死亡者は1年あたり500人程度と非常に多いです。そのうち80%程度を60歳以上の方が占めており、熱中症関連死は屋内で起きることも多く、ご高齢、独居、日常生活動作の低下や精神疾患、心疾患などの基礎疾患を持っている方は特に気を付ける必要があります。

参考:熱中症ガイドライン 2015年

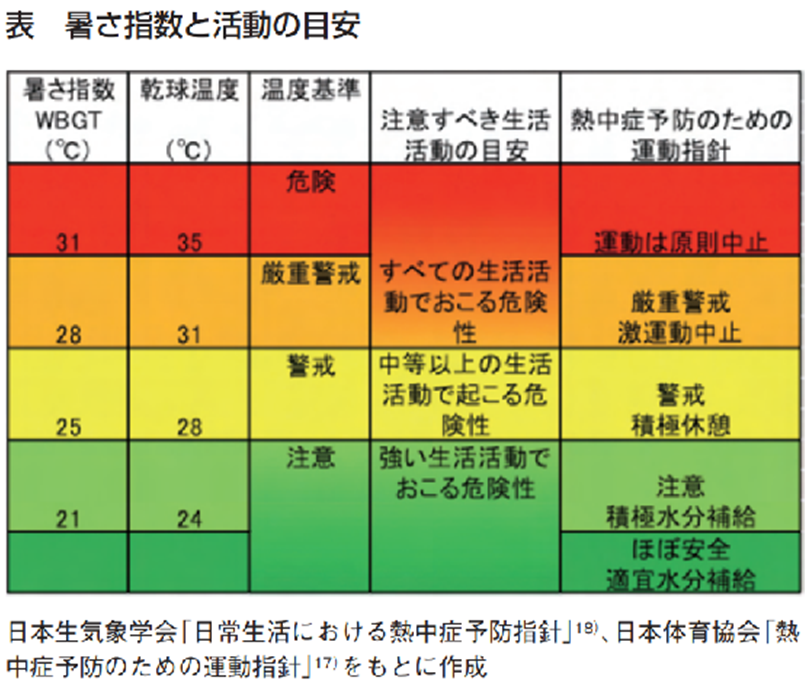

ところで皆さん、外の気温が何度以上だと熱中症になるかご存じですか?

実は気温が31℃超えると、熱中症患者が急増して、気温が35℃超えると熱中症による搬送患者が大量発生することがわかっています。身体に熱がこもってしまうことで起きる現象なので、実は気温以外にも条件があります。身体への熱の出入りに関係する気象条件は気温、湿度、風速、放射熱(太陽からの日射、地表面からの反射)があります。もちろん最も寄与する気象要素は『気温』なのですが、日本では特に湿度が高く、低い温度でも熱中症になる方が多い国の一つです。また熱中症の発生ピークは梅雨の前後で、最も湿度が高い時期になります。

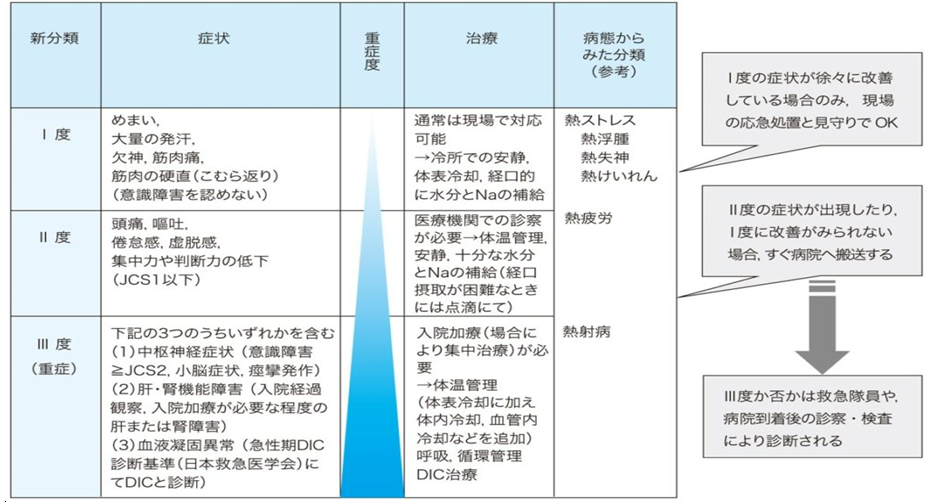

熱中症の症状に応じて、重症度が3つの分類で分けられ、その症状に応じて対応が変わってきます。症状は様々で、めまい、失神(立ちくらみ)、生あくび、大量の発汗、強い口渇感、筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)、頭痛、嘔吐、倦怠感、虚脱感、意識障害、痙攣、せん妄、小脳失調といった症状があります。特に痙攣や動けないなどがあれば、救急車をすぐに呼んで早期加療が大切になります。

熱中症の治療

熱中症の治療についてですが、予防が一番大切になります。

生活する居住区は変えられませんし、直射日光が当たるのも日傘や帽子ぐらいの対処しかありません。体温が熱くなったら、体温を覚ませるような日陰や涼しい場所への移動が大切です。また汗などの脱水も起きてしまうので。十分に塩分と水分の補給が大切です。

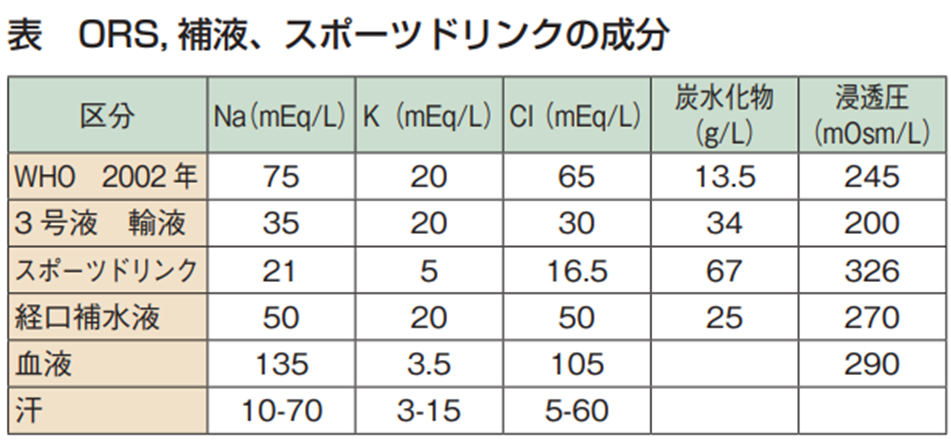

塩分と水分の両者を適切に含んだもの(0.1~0.2%の食塩水)を十分に摂取することが推奨されており、実際は経口補水液の接種が勧められます。

熱中症では水分とともにNaなどの電解質異常の喪失があるので、塩分の補給が必要です。下記の表にある通り、スポーツドリンクの補給だとNaの塩分量が倍量必要というのがわかります。また梅昆布茶やみそ汁などもミネラル、塩分が豊富に含まれており、熱中症の予防に有効と考えられています。

高齢者は夏場では特に脱水症が生じやすく、また脱水に自分では気づきにくいことも多いです。さらにお茶などの塩分が少ない嗜好があり、自分では水分補給をしているつもりでも結果的に電解質が補給されていない場合が多くあります。

また、もし熱中症が起きてしまった場合は、生命を脅かす合併症がない限り、水槽に使って体を冷やしたり、大量の水を噴霧させるなどして、できるだけ早期から冷却処置を行うことが推奨されています。重症の熱中症では様々な臓器障害などを引き起こすことが分かっていますが、早期より治療を受ければ後遺障害を残すことが少ないこともわかっています。この中でも主な後遺障害は中枢神経障害であり、その症状押しては小脳失調やパーキンソン症候群などであり、注意が必要です。

以上、熱中症について一つでもためにになる話があれば嬉しい限りです。当院でも病気のご相談はいつでも承っております。いつでもいいので待ってますね^^

参考文献:

熱中症ガイドライン 2015年

監修医師: 横浜内科・在宅クリニック 院長 朝岡 龍博

経歴

2016 名古屋市立大学 卒業、 豊橋市民病院 初期研修医勤務

2018 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科

2020 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科

2021 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科

2022 西春内科・在宅クリニック 副院長

2023 横浜内科・在宅クリニック 院長

資格

舌下免疫療法講習会修了

厚生労働省 指定オンライン診療研修修了

緩和ケア研修会修了

難病指定医

麻薬施用者