あかぎれを早く治す方法とは?できやすい部位や予防方法を解説

あかぎれは、皮膚の水分や脂分が抜け、肌の潤いが無くなることで起こる症状です。

最初はかゆみを伴い、ひび割れの状態となり、ひび割れから症状が悪化するとあかぎれになります。

本記事では、あかぎれを早く治す方法や、予防方法などを詳しく解説しています。

あかぎれを早く治す方法とは?

治癒促進タイプの絆創膏を使用

あかぎれを早く治す方法として、治癒促進タイプの絆創膏がおすすめです。

傷を保護し、痛みを和らげ治すのに適した潤った環境を作り、皮膚がきれいに再生するのを促します。

指を動かしたり曲げる手仕事の方には不織布タイプ、水仕事の多い方は防水タイプなど生活スタイルに合わせたタイプを選ぶことがおすすめです。

患部を清潔に保つ

ひび割れやあかぎれができたら、患部を清潔に保つことが重要です。

あかぎれは放っておくと、傷が広がったり雑菌が入ったりして、症状がさらに悪化してしまいます。

手洗いをして清潔に保つことは大切ですが、洗いすぎは厳禁です。

何度も洗いすぎることで、手の皮脂が余分に洗い流されることにより、乾燥が進み、症状を悪化させることがあります。

水仕事で洗剤や石鹸を多く使用する人ほど患部がダメージを受けやすくなります。

洗浄剤はできるだけ低刺激性のものを使用し、優しく洗うようにしましょう。

こまめな保湿

あかぎれができる主な原因は乾燥ですので、市販薬などの保湿剤で皮膚を乾燥させないように保護しましょう。

保湿することで、肌に一定量の水分が保たれ、肌のバリア機能として、肌を乾燥や洗浄などから守ってくれます。

皮膚が潤えば、ひび割れやあかぎれを抑えることができるため、肌が乾燥しやすい人ほど保湿がおすすめです。

手袋であかぎれを保護

あかぎれになった指先などは、炎症を起こして敏感な状態になっているので、少しの刺激にも弱くなっています。

手袋などを使用し、患部を守ってあげることで、症状の悪化を防いでくれます。

皮膚科を受診

あかぎれは自分でケアすることもできますが、毎日の水仕事などで一向に症状が改善しない場合は、医療機関の受診をおすすめします。

痛みが引かない場合や赤くはれている場合などは早めに皮膚科に相談しましょう。

傷口に雑菌が入って腫れている場合には、外用薬だけでなく、抗生物質などの飲み薬など処方をされることもあります。

あかぎれができる原因

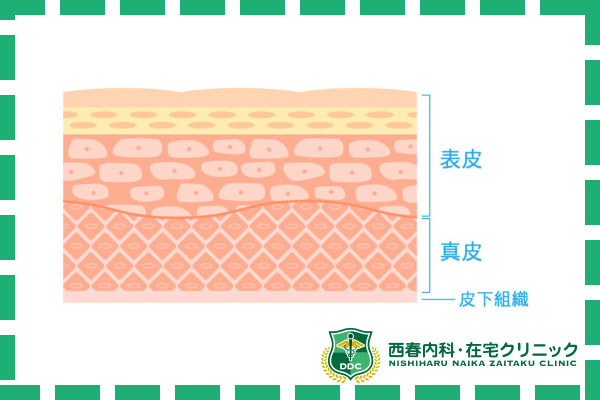

人間の皮膚は3つの層から成り立っており、一番外側に「表皮」と呼ばれる層があり表皮の一番外側の部分が「角質」です。

表皮の内側に「真皮」と呼ばれる層、さらにその奥に「皮下組織」があります。

表皮は外的刺激から体を保護し、皮膚に含まれる水分を逃がさないようにする役割があります。

夏は湿度があって皮膚の乾燥は進みませんが、冬は汗や皮脂の分泌が低下するため、肌が乾燥しやすい状態です。

肌が乾燥した状態で、洗剤、石鹸、アルコール消毒などに何度も肌が触れることで、皮膚から水分や脂分がぬけてしまい、その結果、表皮が乾燥して肌がかさついたり、突っ張るような感じになります。

さらに乾燥が進むと、表皮が硬く・厚くなり、本来持っている柔軟性や弾力性を失い、ひび割れや炎症を起こします。

ひび割れがさらにひどくなり真皮にまで到達した状態があかぎれです。

そのまま放置すると血管や神経まで損傷が広がり、痛みや赤み、出血などを伴うことがあります。

あかぎれの主な症状

皮膚は肌表面を覆っている表皮とその奥の真皮に分けられますが、あかぎれは表皮だけでなく、その奥にある真皮まで亀裂が入っている状態です。

乾燥して硬くなった皮膚が割れ、痛みや痒み、腫れなどの炎症を伴います。

あかぎれができやすい部位

手の指

手の指は、あかぎれが最もできやすい場所で、指先は何かに触れていることが多く、水仕事によって皮脂がながされてしまうことも少なくありません。

潤いに必要な水分まで抜け出てしまうと、非常に乾燥しやすくなってしまいます。

乾燥した状態で指を曲げたり伸ばしたりして皮膚が引っ張られると、亀裂が入ってしまいます。

よく使う部分なので、なかなか治りにくく、再発しやすいのが特徴です。

手の甲

指と同様に、常に外部に露出していて、また水仕事などで乾燥しやすくなっています。

皮膚が張っている関節部分などは、特にひび割れしやすくなります。

かかと

足の皮脂腺は、手の指ほど多くないため、擦れなどによって乾燥してしまうことも少なくありません。

かかと周辺は、皮膚が乾燥しやすく、すぐにカサカサになってしまい、体重を支えることで皮膚が硬くなります。

歩いたり走ったりすることが多い人ほど、踵にあかぎれができやすくなります。

あかぎれの予防方法

丁寧な保湿

手洗いや食器洗いなど水仕事をした後は、忘れずに丁寧に保湿するようにしましょう。

手洗いの度に保湿は少し面倒ですが、保湿を怠ると乾燥が進みあかぎれができやすくなってしまいます。

こまめな保湿があかぎれができるのを防ぐポイントです。

水仕事ではゴム手袋着用

毎日の食事の後片付けでの食器洗いは、あかぎれの大敵です!

洗浄力が強い洗剤や水が直接触れることで、乾燥を促してしまいます。

面倒でもゴム手袋をつけることで、手の油分が奪われるのを防ぎ、刺激を減らすことができます。

あかぎれができる前からゴム手袋を使用して、あかぎれにならないように予防することが大切です。

手洗い時の水温と拭き方に注意

手洗いをする際、温度の高いお湯を使うと、皮膚の油分が奪われ、乾燥しやすくなってしまいます。

手洗い時は、ぬるいと感じるくらいの水温で手洗いするとよいでしょう。

また、手洗い後に手を濡れたままにすると、水分が蒸発しやすくなりかえって乾燥しやすくなってしまいます。

タオルやペーパーなどで軽く押さえ水分をふき取るようにしましょう。

西春内科・在宅クリニックでできること

当院では、症状に合わせた処置や保湿剤などお薬の処方、アドバイスなど行うことが可能です。

日常生活で、手や足は必ず使いますので、まずは、あかぎれにならないよう、予防することが重要になります。

上記で述べた、予防法などが、皆様の体の健康に役に立てばと思います。

まとめ

あかぎれは、皮膚の水分や脂分が失われることで発生する症状です。

特に手の指先、手の甲、かかとによく見られ、放置すると症状が悪化する可能性があります。

治療には以下の方法が効果的です。

- 治癒促進タイプの絆創膏の使用で傷を保護

- 患部を清潔に保ち、過度な洗浄は避ける

- こまめな保湿で皮膚の乾燥を防ぐ

- 手袋などで患部を保護

- 症状が改善しない場合は皮膚科を受診

予防には日常的なケアが重要で、特に水仕事の後は丁寧な保湿を心がけましょう。

また、食器洗いなどの際はゴム手袋を着用し、手洗い時はぬるめの水を使用することで、皮膚の乾燥を防ぐことができます。

症状の改善と予防には、継続的なケアを意識的に行うことが大切です。

百日咳の主な症状は?症状が出ときの対応や予防方法を解説

百日咳は、特に乳幼児や高齢者で重症化しやすい細菌性の感染症です。

この病気の名前の由来は、「百日間咳が続く」という特徴からきています。

激しい咳が長期間にわたって続き、日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、場合によっては命に関わる合併症を引き起こすこともあります。

本記事では、百日咳の主な症状や風邪との違い、症状が出た際の対応方法、そして予防方法について詳しく解説します。

百日咳とは?

百日咳とは、ボルデテラ・パーツシス(百日咳菌)という細菌によって引き起こされる感染症です。

ボルデテラ・パーツシス菌が鼻や喉から体内に侵入することにより感染。

この細菌は強力な毒素(百日咳毒素)を産生し、これが気道や肺の粘膜に炎症を起こして激しい咳を引き起こします。

毒素は気道の細胞や免疫細胞の働きを妨げるため、咳が長期間続き気道の回復が遅れる特徴もあります。

また、発症してしまうと激しい咳が1~3か月の間、続くことから「百日咳」と名付けられました。

百日咳は、飛沫感染を通じて広がるため、家庭や学校など、集団生活の場での感染予防が特に重要です。

また、ワクチン接種は百日咳の予防に非常に効果的とされており、幼少期に適切に接種することで重症化のリスクを大幅に低減することができます。

関連記事:咳止め市販薬おすすめランキング|選び方や服用の注意点などを解説

百日咳の主な症状

百日咳は、発症から回復までの症状が数週間にわたって段階的に変化することが特徴です。

特に「発作的な咳」が目立つ一方で、症状が進行するにつれてさまざまな健康上のリスクを伴うこともあります。

ここでは、百日咳の主な症状とそれぞれの段階でみられる特徴について詳しく解説していきます。

咳の特徴と期間

百日咳の主な症状は「激しい咳」で、通常の風邪やインフルエンザと異なり特定の特徴があります。

初期(カタル期)

風邪に似た症状が現れ軽い咳やくしゃみが1~2週間ほど続きます。

この段階では百日咳だと診断されにくく、他人への感染力が最も高い時期でもあります。

痙攣期

強い咳発作が繰り返されるピークの時期です。

しばしば呼吸困難を引き起こすため、特に幼児や高齢者にとっては大きなリスクを伴います。

通常2~3週間続きます。

回復期

発症から1か月以上経過すると、咳発作が減少し始める「回復期」に入ります。

完全に治るまでには数週間を要することもあります。

風邪・インフルエンザとの違い

百日咳が激しい咳が長く続くことがお分かりいただけたと思います。

しかし、風邪やインフルエンザであっても咳の症状が出ることがあるでしょう。

では、百日咳と風邪・インフルエンザにはどのような違いがあるのでしょうか。

下記の表に違いをまとめました。

百日咳 | 風邪・インフルエンザ | |

咳の期間 | 3週間以上 | 数日~1週間 |

発熱の有無 | 発熱がほとんどない | 発熱を伴うことが多い |

咳の強さ | 強い咳を繰り返す | 比較的軽度 |

百日咳の症状が出たときの対応

百日咳が疑われる症状が現れた場合、適切な対応が早期回復や症状の悪化防止に重要です。

百日咳の初期症状は風邪やインフルエンザに似ているため見過ごされやすい一方、早期の治療で重症化リスクを軽減できるため早めの対応が推奨されます。

ここでは、百日咳の疑いがある際の具体的な対応について解説します。

病院を受診するタイミング

百日咳が疑われる場合は、以下のような症状が見られた時点で早めに病院を受診することが重要です。

特に幼児や高齢者、基礎疾患のある人は、重症化しやすい傾向にあるため症状が軽度であっても早期に医療機関にかかることを推奨します。

発作的で強い咳が2週間以上続く場合

初期段階の風邪に似た咳が2週間以上続き次第に激しくなっている場合は、百日咳の可能性があります。

呼吸困難や「ひゅー」という呼吸音を伴う咳

咳発作の後に「ひゅー」という吸気音が聞こえる場合は百日咳の特徴的な症状です。

この音は、呼吸を大きく吸い込む際に狭くなった気道を通るために生じる音で、咳がひどく呼吸が苦しい証拠です。

咳による嘔吐や顔色の変化

咳が続くことで顔が赤くなったり嘔吐を伴ったりする場合は、強い咳によって気道が狭くなっている状態です。

このような症状が見られる場合も受診が必要です。

乳幼児や高齢者、妊婦の感染

体力が低下している乳幼児や高齢者、妊婦で重症化しやすいため、これらの人に百日咳の症状がみられた場合は早めの診察が必要です。

治療方法

百日咳は細菌感染によるため、治療には主に抗生物質が使用されます。

また、重症度や患者の年齢、持病の有無に応じて治療の方法や入院が検討されることもあります。

抗生物質の投与

百日咳の治療の第一選択は、細菌を除去するための抗生物質です。

通常、マクロライド系抗生物質(エリスロマイシンやクラリスロマイシンなど)が用いられます。

効果

抗生物質の使用は、百日咳の原因菌であるボルデテラ・パータシス菌の増殖を抑制します。

特に発症から2週間以内の早期に抗生物質を投与することで、症状の重症化や感染期間の短縮が期待できます。

発症後の抗生物質の有効性

発症から2週間以上経過した場合、すでに痙攣期に入っていることが多く、抗生物質の効果は限定的ですが、感染力を抑制し、周囲への二次感染を防ぐためにも重要です。

咳を抑える対症療法

激しい咳が長期にわたって続くため、対症療法として咳止め薬や鎮静剤が処方されることもあります。

ただし、百日咳に対しては一般的な咳止めが効果を発揮しないケースが多いため、無理に咳を止めるよりも、気道の潤いを保つことが推奨されます。

加湿

部屋の湿度を保ち、加湿器や蒸しタオルなどを使用することで、乾燥からくる気道の刺激を緩和し、咳を軽減するのに役立ちます。

体位の調整

夜間に咳が悪化する場合は、寝る際に上半身を少し高くして気道の圧迫を軽減する方法もあります。

特に乳幼児では、ベッドや枕の調整が有効です。

重症例や乳幼児の場合の入院治療

症状が重篤である場合や乳幼児の場合、入院治療が勧められることがあります。

特に呼吸困難や窒息のリスクがある場合には酸素投与や点滴治療が必要です。

酸素投与

呼吸が苦しい場合には酸素を供給し、呼吸を楽にする処置が行われます。

酸素投与により、気道への負担が軽減されます。

点滴治療

嘔吐が頻発する場合や食事が取れない場合には、点滴で水分や栄養を補うことがあります。

特に乳幼児では脱水症状の予防が重要です。

関連記事:RSウイルスに高齢者が感染すると危険?重症化や死亡のリスクについても

百日咳の合併症

百日咳は、特に幼児や高齢者においては合併症を引き起こすリスクがあります。

ここでは代表的な合併症について解説します。

呼吸不全・窒息

百日咳の主症状である激しい咳発作は、気道や呼吸器系に大きな負担を与えます。

特に乳幼児では気道が狭く、百日咳の激しい咳により気道が閉塞し窒息するリスクがあります。

呼吸不全

咳発作が続くと、肺や横隔膜に大きな負担がかかり、正常な呼吸が困難になります。

特に幼児では、肺が未熟であるために呼吸不全に陥る可能性が高く、酸素投与が必要になることもあります。

窒息のリスク

咳が発作的に連続して出ることで気道が一時的に閉塞し、窒息のリスクが高まります。

呼吸が苦しそうな様子が見られる場合はすぐに医療機関での対応が必要です。

脳出血

百日咳の強い咳発作は、体内の血圧を一時的に上昇させます。

特に小児や高齢者では血管が弱いため強い咳が続くと血管に負担がかかり、稀に脳出血を引き起こすことがあります。

脳内の血管に圧力がかかる

激しい咳の繰り返しによって血圧が急激に上がり、脳内の細い血管が破れることがあります。

脳出血を起こすと、嘔吐、意識障害、けいれんといった症状が現れるため、これらの症状が見られた場合は速やかに医療機関を受診することが重要です。

中耳炎

百日咳の激しい咳や鼻水が続くと、耳と鼻をつなぐ耳管に炎症が起こりやすくなります。

そのため、百日咳の合併症として中耳炎が発生するケースもあります。

耳管の炎症

咳発作や鼻水が耳管に流れ込みやすくなり、細菌が侵入して中耳炎を引き起こすことがあります。

中耳炎が起こると耳の痛みや聞こえにくさが見られ、さらに細菌感染が広がると、鼓膜に膿がたまるなどの症状に発展することもあります。

特に乳幼児で発生しやすい

耳管が短くて水平に近い乳幼児は、中耳炎が発生しやすいため注意が必要です。

気管支肺炎

百日咳にかかった後、細菌感染が合併し気管支や肺に広がり気管支炎や肺炎を引き起こすことがあります。

気管支肺炎は重症化しやすく、適切な治療が行われなければ命に関わることもあるため注意が必要です。

気道への細菌感染

百日咳の咳が続くと気道が炎症を起こし、そこに細菌が入り込むことで気管支や肺に感染が広がります。

症状

発熱や息切れ、胸痛、呼吸困難などの症状が見られ、特に体力の弱い乳幼児や高齢者に多く発生します。

肺炎による呼吸困難

肺炎が重症化すると呼吸機能が低下し、酸素不足になるため、酸素投与や点滴などが必要です。

気胸

激しい咳発作が続くことで、肺に強い圧力がかかり、肺の一部が破れる「気胸」という状態になることもあります。

気胸は自然に治ることもありますが、重度の場合は緊急処置が必要です。

気胸の発生メカニズム

強い咳によって肺の内部に圧力がかかり、肺の一部が破れて空気が漏れると気胸が発生します。

気胸の症状

呼吸困難や胸の痛みが突然現れ、息を吸うと痛みが増すことが多いです。

軽度の気胸は自然に治癒することもありますが、重度の場合は肺の圧力を抜くための処置が必要になります。

脱腸(鼠径ヘルニア)

激しい咳発作が続くと、腹部に圧力がかかり、「脱腸(鼠径ヘルニア)」を引き起こすことがあります。

特に小児では腹部の筋肉が発達していないため、脱腸が発生しやすい状態です。

鼠径ヘルニアの原因

咳が続くことで腹圧がかかり、腸の一部が鼠径部(股の付け根部分)に押し出されてしまうことで発生します。

脱腸が起こると、鼠径部に膨らみが見られるようになります。

鼠径ヘルニアの症状

鼠径部が腫れる、痛みが出る場合があります。

通常は自然に戻ることもありますが、戻らない場合は外科的処置が必要です。

百日咳の予防方法

百日咳は感染力が強く、家庭や保育園・幼稚園、学校、職場などで感染拡大が問題となる場合もあります。

ここでは予防方法について解説します。

ワクチン接種

百日咳の予防で最も効果的な方法はワクチン接種です。

ワクチンによる免疫を得ることで感染を防ぎ、また感染したとしても重症化を防ぐ効果が期待できます。

日本では「三種混合ワクチン(DPT)」または「四種混合ワクチン(DPT-IPV)」が、乳幼児期に定期接種として行われています。

DPTワクチン

DPTはジフテリア(Diphtheria)、百日咳(Pertussis)、破傷風(Tetanus)の三種混合ワクチンで、乳幼児が百日咳を含む重篤な感染症に対する免疫を得るために接種します。

DPT-IPVワクチン

DPTにポリオ(Poliovirus)の予防効果が追加された四種混合ワクチンです。

現在日本では四種混合ワクチンが主流となっており、定期接種に組み込まれています。

手洗い・うがい

百日咳は飛沫感染によって広がるため、日常的な感染対策として「手洗い」や「うがい」を徹底することが大切です。

特に外出後や人が多く集まる場所から帰宅した際には、手洗い・うがいを習慣づけましょう。

手洗いのポイント

手洗いの際には石鹸を使い、手のひらや指の間、爪の間などを念入りに洗います。

洗い残しがないように約30秒ほどかけてしっかりと洗い、流水で十分にすすいだ後は清潔なタオルやペーパータオルで拭き取ります。

うがいの効果

うがいによって喉や気道に付着した細菌やウイルスを洗い流すことができます。

うがい薬を使用することも有効ですが、単に水でうがいするだけでも効果が期待できます。

マスク着用や咳エチケットの実践

百日咳は飛沫感染によって周囲に拡散しやすいため、「マスクの着用」や「咳エチケット」を守ることで他者への感染を予防することができます。

マスクの着用

百日咳が疑われる場合や流行している地域では、マスクを着用することで飛沫の拡散を防ぐことができます。

特に乳幼児や高齢者と接する際には、感染予防のためにマスクを着用することが推奨されます。

咳エチケットの実践

咳やくしゃみをする際は、口元をティッシュや肘で覆うようにして、飛沫の飛散を防ぎます。

使ったティッシュはすぐに処分し、その後は手を洗うことで、周囲への二次感染を防止します。

関連記事:マイコプラズマ肺炎の咳が止まらないときの対処法|治療や予防方法について解説

西春内科・在宅クリニックでできること

当院では長引く咳の患者様の診療を多く行っております。

長引く咳には百日咳以外にも、肺炎、マイコプラズマ感染、気管支喘息、咳喘息、アトピー咳嗽、後鼻漏、逆流性食道炎などさまざまな原因があります。

上記の疾患を鑑別するためには胸部レントゲン検査やCT検査が必要になることも多くあります。

当院はCTを完備しておりますので、精密な検査が可能となっております。

長引く咳に対して原因を突き止めることなく漫然と咳止め薬など使用しても改善しないケースがありますので、当院では適切な診断に基づいた治療を心がけております。

まとめ

百日咳は重篤な症状を引き起こすことがあり、特に幼児や高齢者では合併症のリスクが高まるため、予防と早期対応が非常に重要です。

ワクチン接種、手洗い・うがい、マスクの着用など基本的な予防策を徹底することで、感染リスクを最小限に抑えることができます。

もしも百日咳が疑われる症状が見られた場合には、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けることが最善の対応です。

百日咳について正しい知識を持ち、予防策を実践することで、自分自身や家族、そして周囲の人々を守ることができるでしょう。

参考文献

百日咳とはどんな病気?感染しない・広げないためにすべきこと | 横浜弘明寺呼吸器内科クリニック

ノロウイルス|予防法|原因と経路|食中毒|便|嘔吐物

百日咳【医師監修】特徴的な症状は長く続く激しい咳 ワクチン接種で予防を! 大人に流行することも | 病院なび

百日咳|くにちか内科クリニック

マイコプラズマ肺炎はうつる?その期間や感染経路を解説

いきなりですが、皆様は「マイコプラズマ肺炎」という病気をご存じでしょうか?

マイコプラズマ肺炎は発熱と長引く咳が特徴の疾患です。

本記事では、マイコプラズマの潜伏期間やマイコプラズマ肺炎の感染経路、予防方法などについて詳しく解説していきます。

少し前から流行している病気なのでぜひ参考にして予防していきましょう。

マイコプラズマとは?

気管支炎や肺炎を起こす細菌の一種です。

マイコプラズマは一般の細菌と異なり細胞壁をもたないため、効果のある抗菌薬も限られます。

こういった特徴からマイコプラズマによる肺炎は「非定型肺炎」と呼ばれます。

好発年齢

感染者の8割は子供で、特に5~12歳に流行しやすい感染症ですが、健康な大人でも感染することがあります。肺炎になる頻度

マイコプラズマに感染した場合の多くは軽症で、1週間程度で治癒していくため、いわゆる風邪と区別がつきません。しかし肺炎や気管支炎を引き起こすと、症状が長く続くことがあります。

マイコプラズマ感染によって肺炎になる方は、マイコプラズマ感染症全体の5%程度と言われています。

マイコプラズマ肺炎の症状の特徴

マイコプラズマ肺炎は、発熱と長引く強い咳が特徴です。

はじめは痰の絡まない乾いた咳から始まり、その後徐々に痰を伴いながら強くなり、3~4週間としつこく頑固な咳が続きます。

また一般的な細菌性肺炎と異なり肺炎にしては全身状態も悪くないことが特徴です。

関連記事:マイコプラズマ肺炎の咳が止まらないときの対処法|治療や予防方法について解説

マイコプラズマ肺炎の潜伏期間は?

マイコプラズマの潜伏期間は約2週間と長いことが知られています。

また発症約1週間前〜発症後6週間以上にわたり人にうつる可能性があり、人にうつる期間が非常に長いのがマイコプラズマの特徴です。

潜伏期間でも人にうつることがあるため、発症した地点で他の人にうつしている可能性もありますが、一番うつりやすいのは発症から約1週間と言われています。

感染のリスクを少しでも減らせるよう、マイコプラズマ流行期に発熱や咳があれば早めにマスク着用や手指消毒を行いましょう。

マイコプラズマ肺炎の感染経路

マイコプラズマのおもな感染経路は飛沫感染と接触感染です。

飛沫感染(ひまつかんせん)

感染者の唾液やくしゃみに含まれる飛沫を鼻や口から吸い込むことでうつることを言います。接触感染(せっしょくかんせん)

感染者の唾液や鼻水のついた物を手で触り、その手で自分の鼻や目をさわることでうつることを言います。

マイコプラズマ肺炎の予防方法

マイコプラズマはインフルエンザや新型コロナと比べると、比較的うつりにくい感染症です。

とはいえ、長時間一緒に過ごす家族や、保育園や学校ではうつる確率が非常に高いです。

しっかりと予防をすることで感染を防ぎましょう。

手洗い・うがい

感染予防の基本は手洗い・うがいです。手洗いは、流れる水で、石けんをつけて、よく泡立ててこすることがポイントです。

爪の間や指の間は十分に洗えていないことがあるので入念に洗いましょう。

また手洗いの後にアルコールなどの手指消毒薬を使用すると非常に効果的です。

うがいは、まずは「ブクブク」うがいで、口の中をきれいにし、続いて「ガラガラ」うがいでのどの奥のウイルスやほこりを取り除きます。

マスク着用

マスク着用は自身の感染を予防するだけでなく、周囲に感染を広げないためにも有効な予防法です。マスクの種類は布マスクより不織布マスクの方が感染予防効果が高いとされます。

着用に際してはプリーツを伸ばし鼻の上からあごの下までしっかりカバーすること、外す際には汚染面に触れないように紐の部分をもって外すことが感染を防ぐためのポイントとなります。

感染者との濃厚接触を避ける

家庭内での感染を避けるためにいわゆる3密の回避が基本です。

また以下も濃厚接触を避けるポイントとなります。

- マスクなしでの会話

- 換気のできていない部屋での接触

- 長時間の車同乗

- 会話をしながらの飲食

- 電話やパソコンの消毒

- タオルなどの共用を避ける

マイコプラズマ肺炎の治療方法

マイコプラズマ肺炎では基本的に抗菌薬による治療を行います。

効果のある抗菌薬

マクロライド系抗菌薬が一般に有効であり第一選択です。

ただし近年は抗菌薬の乱用の結果、小児を中心にマクロライド系抗菌薬に耐性のあるマイコプラズマによる感染も増えています。

マクロライド系抗菌薬を使用しても解熱しないケースでは、耐性菌による感染を疑い、ニューキノロン系やテトラサイクリン系の抗菌薬を使用することがあります。

必ずしも抗菌薬は必要ない

とある研究では、マイコプラズマ肺炎に効果の見込めない抗菌薬でも7割程度が改善・治癒したという報告もあり、抗菌薬を使用せずとも自然に熱が下がり軽快することも少なくないと考えられます。

このため受診時点ですでに熱が下がり咳だけ残っているようなケースでは、抗菌薬の有効性は限定的である可能性があります。

抗菌薬の使用には、稀ですが致死的なリスクもあるため、その適用には慎重な判断が必要と考えられます。

西春内科・在宅クリニックでできること

当院ではマイコプラズマ感染を含めて、発熱外来や内科診療を行っています。

マイコプラズマ感染は、臨床的には診断が難しいことが多々あります。

初期には風邪との見分けがほとんどつかず、迅速検査もありますが精度が低いため、迅速検査が陰性でもマイコプラズマ感染を否定できるものではありません。

当院ではレントゲンやCTでの精密検査による診断に基づいて、適切な診断による治療を心がけております。

まとめ

マイコプラズマ肺炎の概要をご紹介しました。

マイコプラズマ肺炎は発熱や頑固な咳を引き起こすことがあり、特に家庭内や小児で感染リスクが高まるため、予防と早期対応が非常に重要です。

手洗い・うがい、マスクの着用など基本的な予防策を徹底することで、感染リスクを最小限に抑えることができます。

もしもマイコプラズマ肺炎が疑われる症状が見られた場合には、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けることが最善の対応です。

マイコプラズマ肺炎について正しい知識を持ち、予防策を実践することで、自分自身や家族、そして周囲の人々を守ることができるでしょう。

インフルエンザ予防接種の副作用が出やすい人の特徴とは|大人は腫れがひどい?

例年11月〜12月にかけて流行するインフルエンザウイルス。

昨年2021年は、新型コロナウイルスの蔓延に伴い普及したマスク・手洗い・うがい・アルコール消毒・3密回避・行動制限等の感染対策が功を奏し、インフルエンザはほとんど確認されませんでした。

しかし、2022年度日本よりも先に冬が来るオーストラリアでは、インフルエンザが大流行しています。

北半球の日本においても、同様にインフルエンザの大流行が起きる可能性は高いでしょう。

そのため、今年のインフルエンザ予防接種は例年以上に励行されることになるだろうと推測されます。

そこで気になるのはインフルエンザ予防接種に伴う副反応だと思います。

今回は、インフルエンザ予防接種の副作用が出現した時の対処法やコロナワクチンとの違いに関して、詳しく述べたいと思います。

インフルエンザ予防接種の副作用で起こる症状

インフルエンザ予防接種で起きうる副反応は、大きく分けて2つあります。

それは、軽い副反応と重篤な副反応です。

軽い副反応を引き起こす方がほとんどです。重篤な副反応は数十万分の1程の確率で起こります。

軽い副反応

●注射した部位の赤み・腫れ・痛み

接種した方の約10~20%に見られます。

●発熱・頭痛・倦怠感・熱や頭痛、全身のだるさ

接種した方の5~10%程度に見られます。

重篤な副反応

●アナフィラキシーショック

口の中の痒みやじんましん、めまいや立ちくらみ、腹痛や下痢、さらに息苦しさなどの症状が出ます。接種後、30分〜1時間以内に症状が出現します。症状が現れたら直ちに適切な処置を行う必要があります。

●ギラン・バレー症候群

手足のしびれや麻痺、筋力の低下などが見られます。接種後すぐに出ることもあれば数週間経ってから見られる場合もあります。

●急性散在性脳脊髄炎

脊髄や脳が炎症を起こしてしまう病気です。重い後遺症を残す場合があります。ワクチン接種から14日前後に発症することが多く、発熱、頭痛、嘔吐、意識障害やけいれんが見られます。

●肝機能障害・黄疸

肝臓が破壊され、肝臓の機能が低下することがあります。皮膚や白目が黄色っぽくなり、放置しておくと肝臓がんや肝硬変などを引き起こす場合があります。

インフルエンザ予防接種の副作用が治るまでの期間は?

軽度の副反応であれば2~3日程度で良くなることがほとんどです。

重篤な副反応であれば、重症度や改善度に比例して治癒までに時間がかかることになります(目安 数週間〜数年)。

インフルエン予防接種の副作用が出やすい人の特徴と確率は?

2024年2月現在、インフルエンザの副反応が出現する特徴や確率は発表されておりません。

関連記事:インフルエンザの予防接種はいつ行くべき?卵アレルギーの場合は?目安となる接種回数について

大人は腫れがひどい?

インフルエンザ予防接種に関して、大人だから明確に腫れがひどいといったようなエビデンスは示されていません。

また、インフルエンザ予防接種の副作用が出た場合でも、通常は2~3日で消失するとされています。

そのため、もしインフルエンザ予防接種を受けてから4日以上たっても腫れが引かない場合は、かかりつけ医に相談しましょう。

インフルエンザ予防接種の副作用が出たときの過ごし方

まず重篤な副反応でないかを確認することが重要です。

重篤な副反応

重篤な副作用が現れた場合、医療機関等で一刻も早く適切な処置を受ける必要があります。

以下の症状がある場合は、重篤な副作用が現れる前兆である可能性が高いです。これらを見落とさないよう、注意深く観察しましょう。

・言動がおかしい、意識が悪い、けいれん、口のもつれ、物忘れ

・手足が動かしにくい、歩きにくい

・息苦しさ、呼吸がしにくい、息切れ、胸が痛い、胸がドキドキする

・冷や汗、めまい、ふらつき、顔が青白い

・嘔吐、腹痛、下痢

・じんましん、体のかゆみ、喉が痒い、くちびるが腫れている、目の周りが腫れている

上記に当てはまらない場合は軽度の副反応の可能性が高いため、まず自宅で安静にお過ごし頂くことをお勧めします。

加えて以下の対応をお勧めします。

軽い副反応

注射した部位の赤み・腫れ・痛みかゆみがある場合は、冷たいタオルで冷やし、かかないようにしましょう。

シャワーで冷やすなども効果的です。

腫れや痛みや赤みが良くならない場合は、医師の診察を受けましょう。

発熱・頭痛・倦怠感がある場合は、解熱薬・鎮痛薬を内服すると良くなることがほとんどです。

お手元にお薬がなければ、氷枕や冷やしたタオルで頭や脇、鼠蹊部を冷やしましょう。

インフルエンザとコロナワクチンの副反応との違いは?

コロナワクチンも全体としてはインフルエンザ予防接種と同様の副反応です。

しかし、副反応の頻度としてはコロナワクチン接種と比べて低くなります。

ちなみに、日本で最初に接種が始まったファイザー製の新型コロナワクチンの場合、ワクチンを接種したおよそ99万7000人のうち、1回目の接種では、

▽接種部位の痛みを訴えた人が67.7%

▽疲労が28.6%

▽頭痛が25.6%

▽筋肉痛が17.2%

▽発熱が7.4%

▽関節の痛みが7.1%

▽悪寒と吐き気がそれぞれ7%

▽腫れが6.8%

と報告されました。(予防接種の実施に関するアメリカの諮問委員会による報告)

どうしてもインフルエンザ予防接種の副作用がつらいときにできる対処法

上記に記した対応で良くならなければ、お近くの医療機関を受診してください。

関連記事:【医師監修】解熱剤が効かない?解熱剤の種類と使うタイミング、効果や副作用について

西春内科・在宅クリニックができるインフルエンザ予防接種の副作用の対応

出現したインフルエンザワクチンの副反応に関する相談、副反応に対する治療は可能です。

皆様の不安に寄り添い、誠心誠意対応させて頂きます。

また、高度な検査や治療が必要と判断した際には、専門の病院へ紹介することも行います。

まずは、お気軽に当院へご相談ください。

▶令和6年度インフルエンザ予約について詳しくはこちら

まとめ

副反応は軽度なものから重篤なものまでありますが、大切なのはこれらを早期に発見することです。

気になることがあれば、直ちに医療機関へかかりましょう。

なお、一般的に重篤な副反応を来たすことは非常にまれ(数十万分の1)です。

気になることがあれば医師に相談をし、副作用について正しく理解した上で、予防接種を検討してください。

関連記事:子供がインフルエンザになった時の親の対応|風邪や似ている病気との違いについても解説

参考文献

●インフルエンザQ&A

肺気腫とは?COPDとの違いや治療方法などを解説

息切れや咳が続く、そんな症状でお悩みの方は少なくありません。

特に喫煙習慣のある方や長年喫煙されていた方の中には、「もしかして肺気腫?」と心配される方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、肺気腫について、症状から治療法まで、分かりやすく解説していきます。

肺気腫とは?

肺気腫は、肺の組織が徐々に壊れていく病気です。

私たちの肺には「肺胞」と呼ばれる、酸素を取り込むための小さな袋がたくさんあります。

肺気腫ではこの肺胞が壊れ、次第に大きな空洞になっていきます。

その結果、十分な酸素を取り込めなくなり、様々な症状が現れるのです。

さらに症状が進行すると以下のような合併症を引き起こす可能性があります。

- 肺がん

- 心臓病

- 不整脈

- 骨粗鬆症

- うつ病

関連記事:COPD(慢性閉塞性肺疾患)はタバコが原因?症状や治療を解説

肺気腫の原因

肺気腫の最大の原因は喫煙です。

タバコの煙に含まれる有害物質が、長期間にわたって肺を傷つけることで発症します。

ただし、喫煙以外にも以下のような要因が関係します。

- 大気汚染物質への長期的な暴露

- 加齢による肺機能の低下

- 職業上の粉塵や化学物質への暴露

- 遺伝的な要因(アルファ1アンチトリプシン欠損症など)

肺気腫の症状

息切れ

肺気腫の最も特徴的な症状が息切れです。

初期では階段の上り下りや運動時にのみ感じる程度です。

ですが、病気が進行すると、歩行や日常的な動作でも息切れを感じるようになります。

咳・痰

慢性的な咳が出ることがあります。

ただし、他の呼吸器疾患と比べると、咳や痰の症状は比較的軽い傾向にあります。

朝方に咳が出やすく、痰は少量の白色や透明なものが一般的です。

体重減少

以下の理由で徐々に体重が減少することがあります。

- 呼吸のために余分なエネルギーを使う

- 食事量減少により十分な栄養が取れなくなる

肺気腫では、呼吸に通常の3~10倍ものエネルギーを消費するため、少量を頻回に分けて食べるなどの工夫が必要です。

関連記事:肺がんの気をつけてほしい初期症状や原因、ステージ(進行度)について

肺気腫とCOPDの違いは?

肺気腫はCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の一種です。

COPDは、肺気腫と慢性気管支炎という2つの病態を含む総称を指します。

肺気腫が肺胞の破壊を特徴とするのに対し、慢性気管支炎は気道の炎症が主な特徴です。

肺気腫の診断方法

肺機能検査

呼吸機能検査(スパイロメトリー)を使って、肺活量や息を吐き出す速さを測定します。

特に「1秒間に思い切り吐き出せる空気の量」は、診断の重要な指標となります。

胸部レントゲンやCT検査

胸部レントゲンやCT検査で、肺の形や状態を詳しく調べます。

特にCT検査では、肺気腫に特徴的な肺の変化を詳細に確認することができます。

血液検査

酸素や二酸化炭素の量を測定し、肺の機能がどの程度低下しているかを調べます。

通常は手首の動脈から少量の血液を採取します。

この結果により、酸素療法が必要かどうかの判断も可能です。

その他

問診や聴診なども重要な診断方法です。

特に喫煙歴や職業歴、普段の生活での息切れの程度などを詳しく確認します。

関連記事:血栓とは?原因・症状・予防法・できやすい人の特徴を紹介

肺気腫の治療方法

禁煙

肺気腫の治療で最も重要なのが禁煙です。

これは単なる予防ではなく、積極的な治療の一つです。

禁煙により病気の進行を大幅に遅らせることができます。

禁煙が難しい場合は、禁煙外来の利用や禁煙補助薬の使用を検討しましょう。

薬物療法

肺気腫の薬物治療の中心となるのが吸入薬です。

呼吸の通り道である気管支を広げる薬(気管支拡張薬)を使用することで、息苦しさを軽減します。

特に効果が長く続く長時間作用型の吸入薬は、1日1~2回の使用で症状を和らげることが可能です。

病状が悪化して呼吸が特につらくなったときには、炎症を抑えるステロイド薬を追加することもあります。

理学療法

呼吸リハビリテーションと呼ばれる運動療法が効果的です。

正しい呼吸法を学び、効率よく酸素を取り入れる方法や、体力を維持・向上させる運動を行います。

また、日常生活での動作の工夫についても指導を受けられます。

酸素療法

病気が進行して血液中の酸素が不足するようになった場合、酸素吸入が必要となります。

在宅酸素療法として、自宅で酸素濃縮装置を使用することが一般的です。

外出時は携帯用の小型ボンベを使用できます。

外科療法

一部の患者さんでは手術が検討されます。

大きな空洞になった肺の部分を切除したり、胸腔鏡を使って肺を縮小したりする手術があります。

ただし、手術を行うには、以下の条件を満たすことが必要です。

- 65歳以下の方

- 禁煙を6ヶ月以上継続できている

- 病気の範囲が肺の一部に限られている

- 心臓など他の重要な臓器に重い病気がない

- 手術後のリハビリに意欲的に取り組める体力がある

特に、肺全体に病変が広がっている場合や、年齢が高めの方は手術のリスクが高くなるため、慎重に検討する必要があります。

肺気腫は治る?寿命は?

一度破壊された肺胞は元の状態に戻らないため、肺気腫は完治が難しい病気です。

しかし、適切な治療を継続することで、症状の進行を大幅に遅らせることができます。

寿命は、禁煙や適切な治療を行うかどうかで大きく変わってきます。

早期に発見し、禁煙したうえで適切な治療を続けると、多くの方が普通の生活を送ることが可能です。

ただし、重症化すると日常生活に支障が出たり、感染症などの合併症のリスクが高まったりします。

そのため、定期的な通院と治療の継続が欠かせません。

関連記事:咳喘息は喘息ではない?違いや症状のチェック項目をご紹介

西春内科・在宅クリニックでできること

西春内科・在宅クリニックでは、COPDを含む呼吸器系の疾患に対して、対応可能です。

医師による診察やレントゲン、CT検査を行い、検査結果に応じて適切な治療を行います。

また、オンライン診療にも対応しています。

心配なことがあれば当日に予約をして、受診することも可能です。

受診方法がわからない場合は、お気軽にご相談ください。

まとめ

肺気腫は、主に喫煙が原因で起こる肺の病気です。

完全な治癒は難しいものの、早期発見と適切な治療で進行を抑えることができます。

禁煙を基本に、薬物療法や呼吸リハビリテーションなどの治療を継続的に行うことで、多くの方が日常生活を送ることができます。

気になる症状がある方は、早めに病院を受診しましょう。

参考文献

肺気腫(COPD)の検査・治療|名古屋おもて内科・呼吸器内科クリニック|荒畑駅・御器所駅

肺気腫|症状や治療、ct検査について。健診会東京メディカルクリニック

肺気腫 | しおや消化器内科クリニック | さいたま市中央区 与野本町駅

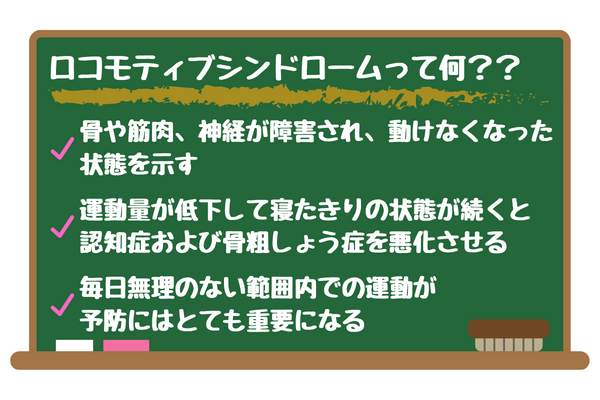

ロコモティブシンドロームとは?|予防や症状、原因について解説

ロコモティブシンドロームという言葉をご存知でしょうか。

ロコモティブシンドロームとは「骨や筋肉・神経が障害され、動けなくなった(身体機能が低下した)状態」をいいます。

ロコモティブシンドロームが長期間続くと、将来的に動けなくなり介護が必要になる可能性が上昇するとされています。

今回は、ロコモティブシンドロームのリスクや症状、治療法などについて詳しく解説していきます。

ロコモティブシンドロームとはどんな状態?

ロコモティブシンドロームは「骨や筋肉・神経(運動器)の障害によって日常生活制限をきたし、介護・介助が必要な状態になっていたり、そうなるリスクが高くなっていたりする状態」と2007年に日本整形外科学会が提唱した概念になります。

定義だけではわかりにくいので具体例を挙げると、「骨折や骨粗鬆症、筋力低下などで十分に動けなくなり介助を必要とする状況」です。

2012年の報告では、ロコモティブシンドロームに当てはまる人が予備軍を含め4700万人を超えると言われています。

昨今の高齢社会ではさらにこの人数は増えると予想されます。

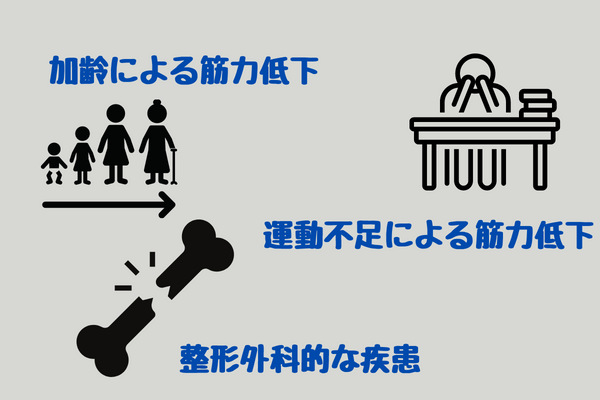

ロコモティブシンドロームになる原因

主に下記が原因となって、ロコモティブシンドロームが引き起こされます。

- 加齢による筋力低下

- 運動不足による筋力低下

- 骨粗鬆症や骨折、変形性関節症などの整形外科的な疾患

◆高齢者の介護保険が適用になる特定疾病16種類とは?|申請方法やサービスについて

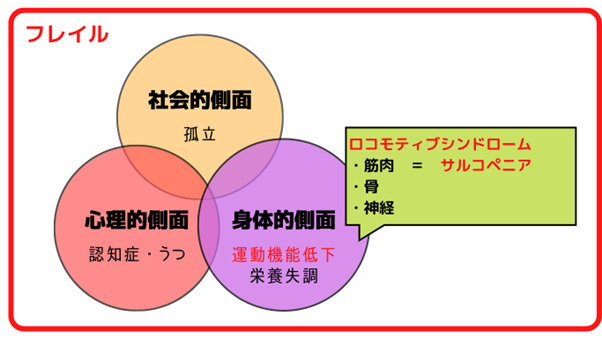

サルコペニア・フレイルとの違いは?

ロコモティブシンドロームと似た概念に「サルコペニア」と「フレイル」があります。

「サルコペニア」は、加齢によって筋肉量が減少し筋力が低下した状態を指します。

「ロコモティブシンドローム」が筋肉だけでなく骨・神経の障害を含むのに対し、「サルコペニア」は筋力低下のみに焦点を絞っています。

次に、「フレイル」は加齢によって心身ともに衰えた状態を指し、以下の3つの側面で成り立つものとされています。

- 身体的側面

- 心理的側面

- 社会的側面

「ロコモティブシンドローム」は身体的側面のみ注目しています。

そのため、心理的・社会的側面を含んでいる「フレイル」の方がより幅広い概念となります。

少々ややこしいですが、まとめると下の図のようになります。

「サルコペニア」→「ロコモティブシンドローム」→「フレイル」と意味の幅が広がっていくようなイメージです。

◆【加齢による筋肉量の低下】サルコペニアとは?症状やフレイルとの違い、診断基準について

◆介護が必要になる原因で多いフレイル(高齢による衰弱)とはどんな状態なのか?

認知症や骨粗鬆症を引き起こすリスク

ロコモティブシンドロームになると、運動量が低下して寝たきりの状態が続くようになります。

寝たきりの状態になると、認知症および骨粗鬆症は悪化します。

認知症や骨粗鬆症が悪化するとさらに身体機能が低下し、より重篤なフレイルの状態へと進行していきます。

フレイルへと至る負のスパイラルになる前に、ロコモティブシンドロームを予防することが重要です。

◆【高齢者に多い骨折】骨粗しょう症とは?薬を飲みたくない人向けの予防法や治療法はある?

ロコモティブシンドロームの症状

ロコモティブシンドロームの症状としては、四肢の関節や背部の疼痛、機能低下(可動域制限・変形・筋力低下・バランス力の低下)があります。

具体的には、「膝や腰が痛い」「姿勢が悪くなった」「膝の変形がある」「歩きが遅くなった」「つまづきやすい」などです。

ここでは自宅でできる7つのチェック項目をご紹介します。

①片足立ちで靴下が履けない ②家の中で滑ったりつまづいたりする ③階段を登るのに手すりが必要 ④家のやや重い仕事が困難 ⑤2kgの荷物の買い物をして持ち帰るのが困難 ⑥15分以上続けて歩くことができない ⑦横断歩道を青信号で渡りきれない |

以上の7項目のうち1項目でも当てはまればロコモティブシンドロームの可能性があります。

参考記事:ロコモティブシンドロームについて|イノルト整形外科

ロコモティブシンドロームになりやすい人の特徴

ロコモティブシンドロームになりやすい人の特徴として、以下の2点が挙げられます。

- 女性

- 肥満もしくは痩せ過ぎ

①に関しては、女性は閉経前後で骨密度が低下しやすくなっています。

そのため、ロコモティブシンドロームになるリスクが男性より高いとされています。

②に関しては、肥満による関節への負担の増大はロコモティブシンドロームの原因になります。

また、逆に痩せ過ぎも骨粗鬆症やサルコペニアの原因になり最終的にロコモティブシンドロームへと繋がります。

◆パーキンソン病になりやすい人の特徴や症状とは?|原因から治療、社会サービスの解説

ロコモティブシンドロームの予防法・治療

まず予防ですが、以下の3点が重要になります。

- 毎日無理のない範囲内で運動を行う

- 生活習慣病を予防し適切な体重を維持する

- バランスの良い食事を心がける

①は特に「ロコトレ」と言われ、「片足立ち」や「スクワット」が推奨されています。

無理のない範囲内で毎日継続して行うことが大切です。

次にロコモティブシンドロームの治療です。

※予防と重複している部分があります。

- 毎日無理のない範囲で運動を行う

- 生活習慣病を予防し適切な体重を維持する

- バランスの良い食事を心がける

- 骨粗鬆症や変形性関節症などの整形外科疾患の治療を行う

予防と異なるのは④の「骨粗鬆症や変形性関節症などの整形外科疾患の治療を行う」です。

関節痛や腰痛に対しては鎮痛薬の内服や外用を行い、時には装具を使用します。

骨粗鬆症に対しては、ビタミンD、ビタミンKやカルシウムをしっかりと摂取し、適度な日光浴と運動が有効です。

また、骨の形成を促進するような薬の内服も行います。

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科・在宅クリニックでは、主に腰痛や痺れに対して薬を使った治療を行うことができます。

また、ロコモティブシンドロームに間接的に影響のある生活習慣病に対して、健康診断による予防や早期治療も行っています。

まとめ

今回はロコモティブシンドロームについて解説しました。

筋力低下や骨折などは脳卒中・認知症に次ぐ介護原因第3位であり、事前に防ぐことが重要です。

ストレッチや筋トレなどの運動を行い、痛みに対しては治療を行うことが大切です。

ぜひ、積極的にロコモティブシンドローム予防をしていきましょう。

参考文献

・Nakamura K. A “super-aged” society and the “locomotive syndrome”. J Orthop Sci. 2008 Jan;13(1):1-2. doi: 10.1007/s00776-007-1202-6. ・Epub 2008 Feb 16. PMID: 18274847; PMCID: PMC2779431.

・中村耕三:超高齢社会とロコモティブシンドローム。日本整形外科学会誌(J. Jpn. Orthop. Assoc.) (2009) 82:1-2

・内閣府平成30年版高齢社会白書(全体版)

・ロコモonline

・健康長寿ネット

【高齢者の筋力低下】サルコペニアとは?症状やフレイルとの違い、診断基準について

現代では、超高齢化社会に突入している日本において、加齢による筋力の低下状態を指す「サルコペニア」は特に問題となっています。

65歳以上の高齢者のなかでも約20%程度の方々がサルコペニアに該当していると言われています。

サルコペニアになると、ふとした拍子に転倒して骨折することにより寝たきり状態に陥ってしまうリスクが伴い、日常生活の質を著しく低下させる危険性があります。

今回は、サルコペニアとはどのような状態なのか、症状やフレイルとの違い、診断基準などについて解説していきます。

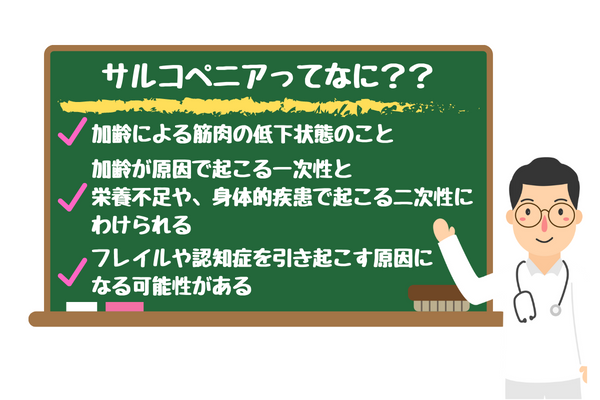

サルコペニアとはなにか

サルコペニアとは、高齢に伴って筋肉量が減少していく現象を指しています。

一般的に、加齢にしたがって筋肉量は低下しますが、サルコペニアは筋肉量が減少して筋力が低下、あるいは身体機能の低下を表しています。

そして、その低下のレベルが日常生活に多大な支障が生じるほどに影響を受けている状態です。

サルコペニアは、筋肉量が減少していく老化現象と捉えられています。

大体、25~30歳頃ぐらいから病状の進行が始まって生涯を通じて「筋線維(*1))」と「筋肉の横断面積(*2)」の減少が進んでいくものと考えられています。

サルコペニアは、筋肉量や握力が低下することで身体の様々な機能が障害されて転倒などのリスクが上昇する要因になります。

一方で、フレイルとは加齢に伴って身体の予備能力が減少し、精神機能や社会性の低下なども含めて健康に影響を及ぼしやすくなった虚弱状態のことです。

また、介護が必要になる前段階の概念であると考えられています。

| 筋線維(*1)=筋肉を構成する線維状の細胞の数 筋肉の横断面積(*2)=筋肉を輪切り にした際の面積 |

関連記事:【高齢者に多い骨折】骨粗しょう症とは?薬を飲みたくない人向けの予防法や治療法はある?

参考記事:サルコペニア(筋肉減少症)について|イノルト整形外科

サルコペニアになる原因

サルコペニアになる原因としては、主に日々の不活動習慣や加齢に伴う様々な変化が直接的な原因と考えられています。

しかし、そのメカニズムはいまだ明確にはわかっていません。

サルコペニアは、入院生活など環境的な外的変化が発症契機になることがあり、数日から1週間といった単位で急激にサルコペニアを発症することがあります。

主に加齢が原因で起こる一次性サルコペニア、加齢以外にも原因がある二次性サルコペニアに分かれます。

二次性サルコペニアとは、生活スタイルに関連する栄養不足の原因や、悪性腫瘍などを始めとする身体的疾患がきっかけなどの場合で起こることです。

サルコペニアは、慢性的な炎症状態、酸化ストレスに関連して筋肉の代謝に関わる

- ステロイドホルモン

- 成長ホルモン

- 炎症性サイトカイン

上記などが健康時から変化し、筋肉の分解量が生成量を上回ることから発症すると考えられています。

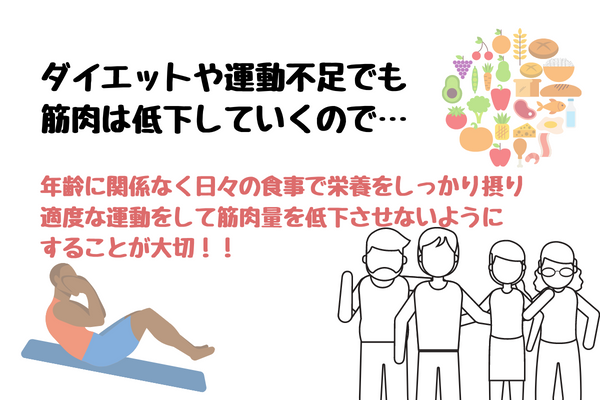

肥満や若年層にも注意が必要

近年ではサルコペニアと肥満が重なった状態が心配されています。

サルコペニアであり肥満が重なると、通常の肥満状態よりも生活習慣病などになりやすくなります。

併発すると、身体能力の中でも特に歩行能力を低下させて寝たきりや廃用症候群(*)になる危険性を上昇させると伝えられています。

サルコペニアは筋肉量の減少している状態を意味していると考えられていました。

そのため、これまで糖尿病や高血圧、脂質異常症などを含めた生活習慣病と強く関連している肥満とは直接的に結び付けられていませんでした。

若年層と体重があまり変わらずに体格指数が標準的であっても、筋肉部分が脂肪に置き換わって知らぬ間に生活習慣病などに進展しやすくなるとも指摘されています。

また、ダイエットや運動不足によって筋肉が減少しても、脂肪は燃焼されずに体内に残っていることがあります。

その場合、高齢者のみならず若年層の方たちにもサルコペニアの予備軍が認められます。

年齢に関係なく、日々の食事で必要な栄養素を摂取して運動することが重要です。

| 廃用症候群(*)=寝たきり状態が長期間継続することで活動性が低下して生じる身体の変化 |

サルコペニアに多い症状

サルコペニアになると以下などの症状が現れます。

- 歩くのが遅くなり信号機が青から赤に変わる間に交差点を渡りきることができない

- 手の握力が弱くなってドアノブやペットボトルのふたを回せない

- 階段の昇降時に支障が生じて手すりが不可欠となる

サルコペニアは、広背筋、腹筋、下肢筋群、臀部の大殿筋や小殿筋など抗重力筋において筋肉量の減少が顕著に認められます。

日常生活において立ち上がる動作や歩行運動が徐々に出来なくなっていくのです。

そこから、放置してしまうと歩行困難に陥って寝たきりの状態になることがあります。

ふくらはぎを測ってサルコペニアかどうかわかる?

サルコペニアは、両手の親指と人差し指を結び、ふくらはぎの周囲の長さを測定する「指輪っかテスト」という検査法によって簡単にセルフチェックを行うことが可能です。

指輪っかテストでは、体格にある程度比例する手の大きさを活用することで、ふくらはぎの筋肉量が体格に比べてどの程度維持されているかを自己判断できます。

ふくらはぎの一番太い部分が両手の親指と人差し指で囲まれる輪よりも小さければ、サルコペニアである疑いがあります。

また、サルコペニアは以下の3つを、問診や身体診察によって判断していきます。

- 筋肉量の減少

- 筋力の低下

- 歩行速度の低下

1と2もしくは、3のどちらかに該当する際に、サルコペニアの可能性が非常に高いと考えられています。

具体的には、筋肉量に以下の低下が認められる際にサルコペニアと判断されます。

- BMI値が18.5未満

- 下腿範囲が男性34cm未満、女性33cm未満

- 握力が男性28kg未満、女性18kg未満

- 歩行速度が1.0m/秒以下

また、問診以外に行われる検査としては、筋肉量を測定するためのDXA法(*1)やBIA法(*2)と呼ばれる方法があります。

| DXA法(*1)=微量なX線をあてて正確な骨密度を測定する *2BIA法(*2)=微弱な電流を流し、その際の電気の流れやすさ(電気抵抗値)を計測することで体組成を推定する方法 |

関連記事:パーキンソン病になりやすい人の特徴や症状とは?|原因から治療、社会サービスの解説

サルコペニアが引き起こすかもしれない危険な病気

サルコペニアは、認知症やフレイルを引き起こす原因としても注目され始めています。

フレイルとは、年齢を重ねて身体の様々な役割が衰えて日常における生活能力が低下して介護が必要になる状態です。

栄養状態の不良が原因で起こるサルコペニアが、フレイルを発症させる原因となる可能性があります。

また、サルコペニアに伴って身体機能が低下すると、認知機能が低下して認知症を発症するリスクが上昇します。

その逆に認知機能が低下すれば身体機能が衰えてフレイルの状態が進行する危険性も考えられています。

筋力が下がるサルコペニアになれば、高齢者において転倒して骨折を起こすことによって寝たきりの状態になる恐れがあります。

筋肉の組織は「作る」と「壊される」という変化を繰り返しています。

主に若い人ではこれらの筋肉のバランスがほぼ一定に保たれています。

若い頃には特に運動をしていなくても、食事内容に気を使っていなくても、筋肉量が目立って減ってしまうことはほぼありません。

しかし、高齢になって同じような生活をすれば筋肉が減少してしまうことにつながります。

普通の生活を送っているだけでは年齢を重ねるごとに筋肉の量が自然と落ちてきてしまうのです。

そのため、身体機能が低下する「サルコペニア」になりやすくなります。

関連記事:介護が必要になる原因で多いフレイル(高齢による衰弱)とはどんな状態なのか?

サルコペニアを改善する治療と予防法は?

サルコペニアを改善するために、食事や運動による治療介入が有効であることが判明してきました。

なるべく前向きに運動を実践し、普段の生活のなかでたんぱく質の摂取を積極的に心掛けることが重要です。

以下のことを前向きに行うことでサルコペニアを改善していきましょう。

- 筋肉組織は良質なたんぱく質を確実に摂取することで産生されるので、動物性たんぱく質である赤身の肉や魚類などのたんぱく質を多く含有する食事メニューを心がけること

- 分岐鎖アミノ酸と呼ばれるタンパク成分は身体の内部で産生することができず、鶏肉やマグロ、牛乳など食事として摂取する

- 骨粗鬆症を予防するためにもカルシウムやビタミンDの摂取

また、サルコペニアでは、筋肉に負荷をかけて筋肉量や機能を改善する効果に優れている以下の運動を日々の生活に無理なく取り入れることも大切な要素となります。

- レジスタンス運動(筋肉に負荷をかける運動を繰り返し行うこと)

- ウォ―キング

- ラジオ体操

- テレビを見ながら椅子から立ち上がる運動

前述のとおり、サルコペニアを事前に予防するためには、栄養バランスの優れた食事と適度な運動を意識的に心がけて日常生活を送ることが重要です。

関連記事:骨粗鬆症の薬が危険といわれる理由|副作用や注射治療について解説 | 横浜内科・在宅クリニック

もし家族がサルコペニアかもしれないと思ったときは

もし家族のなかで、以下の症状を認める方がいる場合は、かかりつけの医師や最寄りの内科医に相談して下さい。

- 最近になって特に手足が細くなり重い荷物が持てなくなった

- 身体機能が低下して下半身に力が入りにくく、椅子からスムーズに立ち上がれない

骨粗鬆症の薬が危険といわれる理由|副作用や注射治療について解説 | 横浜内科・在宅クリニック

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科在宅クリニックなどの診療所では、筋肉量が減少するサルコペニアに対して、薬物療法、食事療法、運動療法、心理療法を包括した専門的な治療を実践することができます。

医師が患者さんの診察や握力・歩行速度の測定、あるいは認知機能検査を実施するとともに管理栄養士などを中心に普段の栄養摂取状況などを調査していきます。

そして、その結果からサルコペニアに至った原因を診断し、治療計画を立てます。

定期的に検査を繰り返して行って治療効果を判定するだけでなく、各種検査結果に基づいて、望ましい生活状況や服用薬などに関して保健指導を行います。

必要に応じて、理学療法士による運動指導や臨床心理士・公認心理師による心理的カウンセリングを実践することができます。

まとめ

サルコペニアは、高齢に伴って筋肉量が減少して筋力が低下していきます。

そして、立ち上がる、歩くなど日常生活における基本的動作のなかでも特に移動に関連する動作が困難に陥る状態を指しています。

サルコペニアは、認知症、骨粗鬆症、糖尿病など、高齢者の健康を左右する病気と密接な関連があることが知られています。

日常的に必要な動作に悪影響が生じて介護が必要になる、あるいは転倒して骨折しやすくなったりする可能性が増加します。

サルコペニアの予防や治療には、継続的に適度な運動を行って、優れた栄養成分を取り入れることが重要なポイントです。

人生100年時代の近年において、要介護状態にならずに健康長寿を楽しむために、サルコペニアを常日頃から予防するように努めて、不安や疑問を感じたら最寄りの内科クリニックなどで相談することが大切になります。

今回の記事の情報が少しでも参考になれば幸いです。

参考文献

・厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトHP|サルコペニア

・エーザイの肝疾患サポートサイトHP|サルコペニアは自分でチェックできる?

【高齢者に多い骨折】骨粗しょう症とは?薬を飲みたくない人向けの予防法や治療法はある?

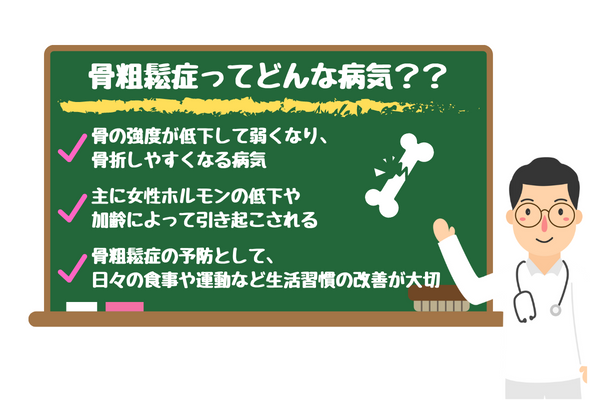

骨粗鬆症(骨粗しょう症)とは、骨の強度が低下して弱くなり、骨折しやすくなる病気です。

主に女性ホルモンが不足する、あるいは運動不足などに関連する生活習慣が原因として考えられています。

一般的に認識されている骨粗鬆症では、加齢や女性ホルモンのエストロゲンが不足するため、特に閉経後の高齢女性が発症しやすくなっています。

骨粗鬆症になってしまうと些細なことで骨折しやすくなるだけでなく、身体全体の不調を招きかねない病気ですので十分に注意することが必要です。

今回は、高齢者の骨折原因となる、骨粗鬆症とはどのような病気なのか、薬を飲みたくない人向けの予防法や治療法はあるかなどを詳しく解説していきます。

骨粗鬆症の原因

世界保健機関によると「骨粗鬆症は低骨量と骨組織の微細構造の異常を特徴としており、骨の脆弱性が増大して骨折の危険性が増大する疾患である」と定義しています。

一般的に骨粗鬆症とは、骨の強度が低下することで引き起こされると考えられています。

骨の強度を規定する要因としては、骨密度と骨質が挙げられ、約70%が骨密度、残りの30%前後は骨質に影響されると言われています。

通常、骨粗鬆症の原因には、原発性と続発性の2種類があります。

原発性の骨粗鬆症では、その原因となる明らかな疾患などはありません。

主に女性ホルモンの低下や加齢によって引き起こされるものであり、全体の約9割を占めます。

健康的な骨の維持には骨の形成や吸収といった代謝のバランスが鍵となります。

しかし、加齢に伴うビタミンDや副甲状腺ホルモンの働きの異常性変化によって骨の代謝のバランスが崩れていきます。

女性の場合は、閉経や加齢によって骨の分解を抑制するエストロゲンというホルモンの分泌が急速に低下していきます。

その結果、骨の形成が吸収に追いつかなくなり、より骨が脆弱になる方向性へと傾くということです。

これら以外にも、無理なダイエットや偏食により栄養バランスが崩れてしまうと、カルシウムやタンパク質、ビタミン群などが不足して骨量が減りやすくなってしまうので注意が必要です。

その一方で、続発性の骨粗鬆症とは特定の病気や薬の影響によって起こるとされています。

具体例には、甲状腺機能亢進症(*1)やクッシング症候群(*2)などの内分泌疾患、あるいは胃切除や吸収不良症候群(*3)など栄養に関連した疾患が影響している場合です。

それ以外にも、ステロイドなどの薬剤、先天性疾患など多種多様な原因によって続発的に骨粗鬆症が引き起こされます。

また、糖尿病を抱えている方では、同じ骨密度であっても骨折のリスクが高くなることが知られており、骨質の変化が発症に関わることが判明しています。

骨粗鬆症は女性に多い病気ですが、男性が発症した場合には生活習慣病が原因となっている場合が多く、症状が重くなりやすいとされています。

| 甲状腺機能亢進症(*1)=甲状腺が活発に活動し、血中に甲状腺ホルモンが多く分泌される病気 クッシング症候群(*2)=副腎で合成・分泌されるコルチゾール(副腎皮質から分泌されるホルモンの一種)の作用が過剰になることで、体重増加や、顔が丸くなったり、血糖値や血圧が高くなったりという症状を引き起こす病気 吸収不良症候群(*3)=食べたものに含まれる栄養素が様々な理由により小腸で適切に吸収されない状態 |

◆パーキンソン病になりやすい人の特徴や症状とは?|原因から治療、社会サービスの解説

骨粗鬆症の症状

骨粗鬆症とは、骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。

一度背骨に骨折が生じると、再び骨折する危険性も上昇します。

気になる症状があれば、放置せずに速やかに医療機関を受診しましょう。

特に、直近で4cm以上身長が縮んだ場合には、前向きに専門医療機関で骨密度検査やレントゲン検査を受けることがお勧めです。

骨粗鬆症は基本的に自覚症状が乏しく、背中が丸くなる、身長が縮むなどの症状が少しずつ認められていきます。

そのため、「病気」と気付かずに放置する。

あるいは気付いた時には病状がかなり進行していたということも多い疾患です。

年齢を重ねるごとに身長が縮むことはよくありますが、加齢の影響だけではなく、身長低下の主な原因は骨粗鬆症であると指摘されています。

骨粗鬆症では骨が弱くなり、背骨がつぶれてしまい身長が縮むことがあります。

骨粗鬆症における初期段階では、特に痛み症状も強くなく、外観などにも明らかな変化は見られません。

ですが、背中から腰部にかけて重苦しく疲れやすいという症状を自覚する場合があります。

これらの症状は、骨が減少するところを見ると、特に背骨に引き起こされやすくなっています。

弱くなった背骨の負担を周囲の筋肉で補おうとするために、異常な緊張がかかり筋肉の疲労が生じることによって症状が出るのです。

病状が進行すると腰、背部痛が出現して、外観的にも背中や腰が曲がって円背(*1)の姿勢になっていきます。

そのため、身長も低くなり、X線レントゲン検査でも明確に骨の粗鬆化、背骨の椎体(*2)の変形、あるいは背骨が上下から押しつぶされる圧迫骨折もよく見受けられるようになります。

骨粗鬆症により、高齢者が股の付け根を骨折すると治療に時間がかかり、その間に全身機能が衰弱して、寝たきり状態になるリスクもあります。

軽く転んで尻もちをついただけで圧迫骨折を引き起こします。

圧迫骨折を起こすと、通常であれば激しい痛みを自覚します。

特に高齢者においては痛みの感度が低く、症状に気付きにくいこともあるため注意が必要です。

骨粗鬆症かどうかが判断できるチェック方法として以下のようなものがあります。

自分の背中が曲がっていないかどうかを確認です。 まっすぐな正常な姿勢になり、鼻が胸より前方に突出していて、背中が曲がっている場合には、骨粗鬆症が隠れているかもしれません。 |

| 円背(えんばい)=脊柱が前に倒れた状態。一般的に猫背と呼ばれている。 椎体(*2)=椎骨の円柱状の部分 |

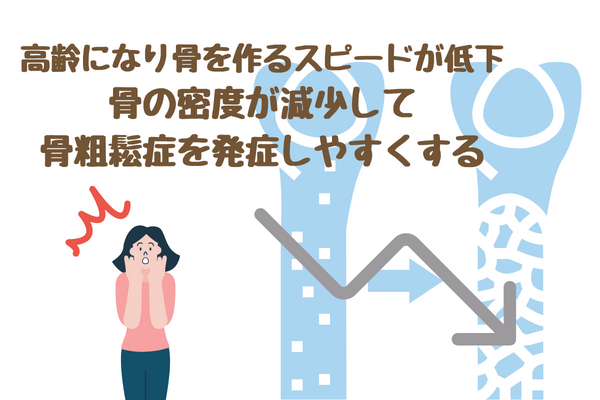

高齢者に骨粗鬆症が多い理由

高齢になると骨を作るスピードや機能が低下していきます。

そのため、骨密度が減少して骨粗鬆症を発症しやすくなると言われています。

生活習慣が乱れ食事バランスが悪くなると、骨を形成するために必要なカルシウムやビタミン群などの栄養素が十分に摂取できなくなっていきます。

骨粗鬆症は、基本的に男性より女性に多く、65歳以上の女性の約半分が発症していると言われています。

前述のとおり、主に加齢によって引き起こされると同時に女性は特に閉経をきっかけとして骨密度が低下し、骨粗鬆症を発症すると考えられています。

女性の骨密度は、加齢によって腸からのカルシウムの吸収力が悪くなる影響で50歳前後から急速に低下します。

閉経期に骨を破壊する細胞の働きを抑制する女性ホルモンの分泌が低下することも大きな要因となっています。

以上のことは、高齢女性に骨粗鬆症の罹患率が高い理由と言えます。

◆介護が必要になる原因で多いフレイル(高齢による衰弱)とはどんな状態なのか?

骨粗鬆症の治療について

骨粗鬆症の治療には、背中の痛み症状などを認める際に、まずは患者さんの苦痛である痛みの症状を緩和することが基本となります。

特に急性期治療では、以下などが使用されることになります。

- 安静

- 湿布

- 消炎鎮痛剤の内服

- 痛み止めの坐薬

骨粗鬆症における治療おいて、腰、背部痛など痛みがあまりない場合には、骨量の減少を少しでも改善して、骨折を予防することが治療の大原則となります。

骨粗鬆症になった場合に、圧迫骨折などを伴う場合には、骨折の治療が最優先となり、保存的治療で治療ができる際にはギプス固定や体幹コルセットを装着することになります。

また、大腿骨頚部(*1)骨折など手術治療が求められるケースでは、早めに起き上がれること目標として、骨接合術(*2)(ヒップスクリュー)や人工骨頭置換術(*3)などの根治的治療が実施されます。

慢性期になると、自覚症状としては激しい痛みはあまり認められないため、湿布や軟膏などを含む外用薬での治療が中心となります。

その他、腸管からのカルシウム吸収を促進する作用のある活性型ビタミンD剤や、女性ホルモン剤が主に内服薬として活用されています。

注射薬としてはカルシトニン剤(骨吸収(*4)を抑制)が用いられます。

カルシウム成分は基本的に食事内容から摂取するのが通常です。

大量のカルシウム剤を内服した場合、不整脈を誘発したり、吐き気などの胃腸症状に関連した副作用も出現しやすいので一定の注意が必要になります。

| 大腿骨頚部(*1)=太ももの骨(大腿骨) の脚の付け根に近い部分 骨接合術(*2)=骨を金属などの器具で固定して,折れた部分をくっつける手術 人工骨頭置換術(*3)=大腿骨頭を切除し人工骨頭に置換する手術 骨吸収(*4)=骨が壊されること |

🔻こちらも合わせてご覧ください。

▶︎骨粗鬆症の薬が危険といわれる理由|副作用や注射治療について解説 | 横浜内科・在宅クリニック

薬を飲みたくない場合の治療は?

薬剤治療に抵抗がある場合には、治療方法の一つとして、ストレッチや筋力強化体操などを始めとする理学療法が挙げられます。

理学的な運動リハビリの中には、全身の血流を良くし、筋肉の緊張を和らげるマイクロ波を利用した温熱療法や、低周波治療を実施することも含まれます。

また、骨粗鬆症を改善するためには、日々の生活習慣を見直すことも大切な要素です。

例えば、喫煙行為は胃腸の働きを抑えてカルシウムが効率よく吸収できないだけでなく、女性ホルモンが減少して骨粗鬆症になりやすいと指摘されています。

そのため、タバコを吸っている場合には禁煙することをお勧めします。

また、アルコールは過度に摂取しすぎると尿と一緒にカルシウム成分が体外に排出されてしまいます。

どうしても飲みたい場合には適量に抑えるようにしましょう。

以上のことから骨粗鬆症は、薬物治療以外に食事療法や運動療法を地道に続けていくことによって、骨折のリスクを減らすことが期待されているのです。

🔻こちらも合わせてご覧ください。

▶︎骨粗鬆症の薬が危険といわれる理由|副作用や注射治療について解説 | 横浜内科・在宅クリニック

骨粗鬆症にならないためにできる予防法

骨粗鬆症の予防には、日々の食事や運動といった生活習慣の改善が重要なポイントです。

骨粗鬆症は、全身を構成している骨組織が、粗く弱くなり、骨の質量や密度が少なくなる病気です。

発症を予防するためには、毎日の食事からカルシウムを摂取する、運動を行うことによって骨芽細胞(*1)を活性化して骨量の増加や筋力の増強に努めることが重要となります。

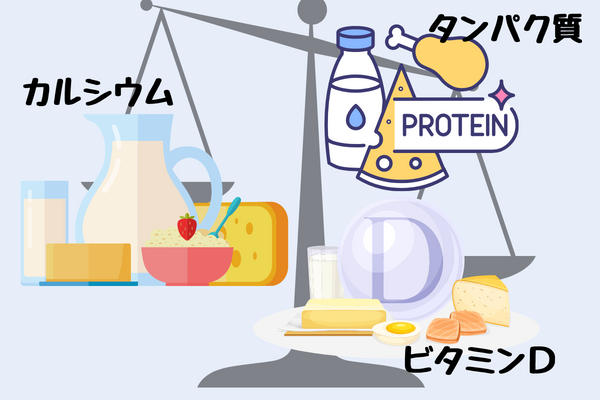

食事内容としては、以下の成分の多い食物をバランスよく摂取することが大切です。

- カルシウム

- たんぱく質

- ビタミンD

特にカルシウム成分は、日本では摂取不足の傾向であると指摘されています。

カルシウム成分は、最低1日あたり約600mg以上取り入れることが望ましいと考えられています。

また、マグネシウムを中心にビタミンD、ビタミンK、リン、適量のたんぱく質を摂取することも必要です。

マグネシウムはミネラル成分のひとつであり、体内で多くの酵素の働きを助けています。

特に骨を作る骨芽細胞(*1)に働きかけ、骨の中に入るカルシウム量を調節する役割を有しています。

マグネシウムは、以下のものに多く含まれています。

- 大豆製品

- 海藻

- ナッツ類

- ゴマ類

特に海藻類や大豆製品などは、体に大切なミネラルやビタミンの宝庫と言われています。

ひじきや昆布はカルシウム・マグネシウムともに豊富に含んでいます。

成人では、1日に必要なマグネシウムの摂取推奨量はおよそ270~340mgとされています。

マグネシウムが日常的に不足してしまうとせっかく摂取したカルシウムが骨形成に役立ちません。

普段からカルシウムとあわせてマグネシウムをバランス良くとることが重要な視点となります。

カルシウムだけ摂取していても、マグネシウムが不足していると血中カルシウム濃度が低下してしまいます。

そのため、日常的な食事において、カルシウムとマグネシウムは2対1の比率でバランスよく摂取することがお勧めです。

また、骨を強く発育させるためには、骨に負荷がかかる運動を実践することが重要です。

高齢者でも実施しやすい運動としては、背筋運動や片脚立ちなどが挙げられます。

背筋運動は、うつぶせに寝て、クッションなどをおなかに入れた状態で両手を腰に置き、背筋の力で胸が少し浮く程度に上体を持ち上げて10秒間維持するものです。

加齢に伴う腰椎の骨密度の低下を抑えて、背骨の骨折の発症頻度を減らす効果があります。

片脚立ちは、机や手すりの横で片方の足を5~10cm程度上げた状態にして、反対側の脚で1分間立つエクササイズです。

反対側の足も同様に行うことによって、歩行の安定性が増加して転倒を予防する効果が発揮できます。

また、大腿骨頚部の骨密度が負荷によって上昇します。

| 骨芽細胞(*1)=骨を作る細胞 |

参考記事:骨粗鬆症で食べてはいけないものとは?骨を強くする食べ物や飲み物を紹介|イノルト整形外科

参考記事:骨粗鬆症の予防対策|食べ物・運動・サプリ・薬などにわけて紹介|イノルト整形外科

骨粗鬆症の検査について

背中や腰が湾曲している高齢者は、ほぼ外見だけで骨粗鬆症であると判断されます。

しかし、確実に診断するためには、レントゲン検査による骨密度の減少や椎体(*1)の変形が認められることが必要です。

補助的な診断ツールとして、他の病気が原因となって起こる骨粗鬆症を調べるためにも血液検査によってカルシウム、リンなどを測定します。

その他、尿検査や内分泌検査などを実施されることもあります。

最近では、骨密度の測定が一般的に用いられ、診断や治療経過を評価するために有用な手段です。

しかし、骨密度の測定値のみでは、測定部位や医療機関によって測定結果の誤差もあるために慎重に結果を判断する必要があります。

もし外出が厳しく診療所や病院に毎回通院できない場合には、2010年7月23日に骨粗鬆症治療薬として承認されたテリパラチド(商品名:フォルテオ皮下注カート600μg、同皮下注キット600μg)を在宅治療のための薬剤として使用できることが可能となりました。

フォルテオ皮下注キット600μg(日本イーライリリー製造販売)は、骨折の危険性が高い骨粗鬆症患者に1日1回20μgを皮下注射することになっています。

その主成分は、遺伝子組換えヒト副甲状腺ホルモン(PTH)のテリパラチドです。

作用の仕組みとしては、骨の元となる細胞への変化を促すと同時に、定期的に投与を繰り返すことで、骨形成を促進し、骨密度を速やかに増加させて骨折するリスクを減少させる効果が期待されています。

| 椎体(*1)=椎骨の円柱状の部分 |

西春内科在宅クリニックができる対応

骨粗鬆症と診断された場合、通常は内服薬や注射薬による治療を組み合わせ、以下などが処方されることになります。

- 骨吸収(*1)を抑える骨吸収抑制剤

- 骨形成を助ける骨形成促進剤

- 骨合成を補助するビタミンD製剤

西春内科在宅クリニックでは、患者さんに対してどの薬を使用するかを医師が判断して、年齢や病気の程度、骨密度や副作用の有無などを評価しながら状況に応じて適切に治療に当たることができます。

骨粗鬆症では、薬による治療が中心となっており、薬物治療が奏功すれば、骨折するリスクは半減します。

今以上に骨が弱くなってしまわないように飲み薬や注射薬を処方してもらって医師の指示通りに治療を実践することをお勧めします。

| 骨吸収(*1)=骨が壊されること |

まとめ

骨粗鬆症は、骨の強度が低下して、骨組織が弱まり、骨折しやすくなる病気です。

骨の単位容積当たりの質量が減少した状態で、以下など様々な原因によって骨からカルシウム成分が少なくなり、骨が脆くなるすべての要素を総称した病気と位置付けられています。

- 加齢

- 栄養状態

- 女性ホルモン分泌量

- 内分泌機能

- 遺伝

- 生活習慣

骨粗鬆症は、それ自体では直接的に死に直結する疾患ではありません。

骨粗鬆症に陥った場合には、骨折しても治癒しにくくなってしまうだけでなく、高齢者が寝たきり状態になって認知機能が低下します。

さらに、様々な内科的疾患を合併し、結果的に寿命が短くなってしまうと言われています。

骨粗鬆症は、以下のことに注意して予防することが肝心です。

- 日常的にたんぱく質などバランスの良い食事を取り入れる

- 骨の材料となるカルシウムやカルシウムの吸収を助けるビタミンDの摂取

- 骨を造るのを助けるビタミンK、リン、マグネシウムなどのミネラル成分の摂取

また、心配な症状がある場合や骨粗鬆症の検査・治療でお困りの際には、最寄りのクリニックや診療所を受診して相談するようにしてください。

参考文献

・J-STAGE 理学療法の歩み「理学療法士から広める骨粗鬆症の予防」

・健康長寿ネットHP「骨粗鬆症」

高齢者に多い骨折の部位を解説|治癒期間や手術ができない場合について

高齢になると転びやすくなったり…

骨粗しょう症で骨がもろくなったり…

骨折のリスクが高まってしまいます。

自分や家族がもし実際に骨折してしまったら…?

わからないこともたくさんあるかと思います。

今回は、

- 高齢者に多い骨折の部位

- 保存治療(手術をしない治療)や手術を含めた治療内容

- 治療期間

などを含めつつ、高齢者の骨折について詳しく解説していきます。

高齢者に多い骨折の部位

高齢の方によくみられる骨折の部位は、以下の4か所です。

- 背骨

- 脚の付け根

- 腕の付け根

- 手首

どの骨折も、原因としては転倒が一番多く、打撲と比べて強い痛みがあり動かせないといった症状が特徴です。

それぞれ順番に説明していきます。

1.背骨

背骨の骨折は「圧迫骨折」や「いつの間にか骨折」とも呼ばれています。

体重がかかることによって、症状がなくてもじわじわと起こっていることがあります。

また、中腰の姿勢や重いものを持った時、あるいは尻もちをついただけでも骨折を起こしてしまうことがあります。

手術は必要ないことがほとんどです。

しかし、進行すると腰がどんどん曲がって腰痛が悪化し、姿勢が悪くなることによって持続的に胸焼けを起こしたり、バランス能力が低下したりすることもあります。

2.脚の付け根

大腿骨という太ももの骨が股関節に近い部分で折れてしまう骨折です。

大腿骨の一番上の部分は球形をしており、 そのすぐ下の部分は細くなっています。

そのため、とても折れやすい構造となっています。

股関節は歩く際に体重がかかるので、多くの場合骨折すると痛みがひどくて歩けないといった症状が出ます。

そのまま放置すると、歩けないために筋肉が衰え、寝たきりやそれに伴う誤嚥性肺炎を起こす危険性があります。

3.腕の付け根

上腕骨と呼ばれる腕の骨が肩関節の近くで折れてしまう骨折です。

打撲とは違い、腫れや内出血が強く出たり、痛みがひどく動かすことができないといった症状が出ます。

骨が比較的くっつきやすいため保存治療となる場合が多いのです。

しかし、折れた骨のズレが大きい場合や骨がバラバラになっている場合は手術も考慮されます。

4.手首

前腕の骨は2本あるのですが、そのうち橈骨(とうこつ)という骨が手首の近くで折れてしまう例がよくみられます。

玄関の段差やたたみ・布団の縁などでつまずいて手をついた際に骨折が起きます。

高齢者に多い骨折ですが、40〜50代など比較的若い方でも起こることがあります。

その場合は骨折の原因となり得る骨粗しょう症などの病気がないかどうか調べることもあります。

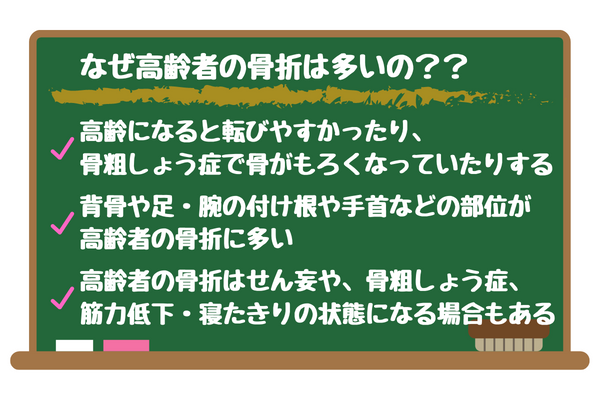

高齢者の骨折が起こる主な原因

主な原因として、以下の2つが挙げられます。

- 加齢によって骨がもろくなる病気(骨粗しょう症)が進行する

- バランスをとる力が落ちて転びやすくなる

1.骨粗しょう症

骨粗しょう症は日本に約1000万人以上いるとされ、高齢化の進行に伴いさらに増加傾向にあります。

骨は骨形成(新たに作る)と骨吸収(溶かして壊す)を繰り返しています。

骨粗しょう症はこのバランスが崩れることで起こり、骨の形成よりも吸収の方が多くなってしまった結果、骨がスカスカになっていきます。

特に閉経後の女性に多くみられ、女性ホルモンの減少や老化と関わりが深いと考えられています。

その他、糖尿病などの病気でも起こることがあるので注意が必要です。

◆【高齢者に多い骨折】骨粗しょう症とは?薬を飲みたくない人向けの予防法や治療法はある?

2.バランス能力の低下

バランス障害は病気による影響のほかに、加齢による運動機能の低下によって起こる場合があります。

バランス能力とは、立っている・動いているときなどに姿勢を維持する能力のことを指します。

感覚・中枢司令・筋力などの様々な要素によって成り立っています。

脳卒中など脳の病気を起こしてしまったり、筋力が落ちてしまったりすることでバランスをとる力が落ちてしまい、転倒しやすくなってしまうのです。

バランス能力をあげる方法として、日本整形外科学会では片脚立ちやスクワットを推奨しています。

日々の生活に是非取り入れてみてください。

🔻こちらも合わせてご覧ください。

▶︎骨粗鬆症の薬が危険といわれる理由|副作用や注射治療について解説 | 横浜内科・在宅クリニック

骨折によって起こり得る合併症

1.せん妄

認知症は記憶や判断力が低下する病気ですが、骨折をした際に「せん妄」という状態となり、認知症と同じような症状が出ることがあります。

せん妄の原因として、骨折による痛みや入院などによる環境の変化、手術による身体への負担などが挙げられます。

せん妄では以下など様々な症状が出てきます。

- 注意力や判断力、記憶力が低下

- 眠れなくなる

- 幻覚や妄想を起こす

- 気分が変動する

また、安静期間が長くなることで認知機能が低下する場合もあります。

できるだけ早く普段の生活に戻れるような治療を考える必要があります。

◆【認知症外来監修】高齢者に多いせん妄とは?認知症との違いや症状、原因について解説

2.骨粗しょう症

骨粗しょう症は骨折の原因であるとお伝えしましたが、逆に骨折によって骨粗しょう症が進行することもあります。

一般的に、骨折を起こした高齢の方には元々骨粗しょう症があることが多いです。

しかし、骨折をして体を動かさなくなり、骨に負荷がかからない状態になると、筋肉と同じく骨もどんどんと痩せ衰えてしまい、より骨折を起こしやすくなってしまうのです。

◆【高齢者に多い骨折】骨粗しょう症とは?薬を飲みたくない人向けの予防法や治療法はある?

3.筋力低下・寝たきり

特に背骨や脚の付け根の骨折では、安静期間が長くなることによって筋力が落ちてしまい、寝たきりの原因となることがあります。

寝たきりの原因として、筋肉が衰えて歩けなくなることや活動意欲が低下することなどが挙げられます。

腕や手首の骨折であれば歩くことができますが、背骨や脚の付け根の骨折では痛みで動けないため、安静が必要となります。

しかし、ベッドの上での安静は1週間で10~15%も筋力低下が起こると言われています。

さらに高齢者では、2週間のベッド上安静で脚の筋肉が2割も萎縮するとされています。

そのため、痛みの程度に応じた足の筋力訓練が必要です。

また、脚の付け根の骨折では、早めに手術して筋力訓練・歩行訓練を行い、寝たきりにならないようにすることが大切です。

腕や手首の骨折では、片手が使えないのは不自由ですが、寝たきりにならないように普段通りの生活を心がけましょう。

◆【加齢による筋肉量の低下】サルコペニアとは?症状やフレイルとの違い、診断基準について

◆介護が必要になる原因で多いフレイル(高齢による衰弱)とはどんな状態なのか?

高齢者の骨折の手術・治療について

骨折における治療は部位ごとに違うので、先ほど説明した4つの部位ごとに解説します。

1.背骨

背骨の骨折の場合、ほとんどは保存治療です。

保存治療では腰のバンドや硬いコルセットなどを使用し、痛みに応じて安静を保ちます。

自宅での療養で構いませんが、動けないほどの痛みがある場合は入院も考慮されます。

手術治療は、数週間経っても痛みがひどい場合や、骨折によって脊髄という神経が圧迫されている場合に行われます。

方法は色々あり、骨折した部分に専用のセメントを入れる方法や、ネジや金属の棒で骨折している部分を固定する方法などがあります。

いずれの場合も入院した時の期間はおよそ2〜4週間程度です。

2.脚の付け根

基本的には手術治療となります。

保存治療では骨がつくまで数ヵ月の間ベッド上での安静が必要となります。

また、その間に筋力低下や褥瘡(床ずれ)、肺炎などの合併症が起こりやすくなってしまいます。

手術は骨折した部位によってそれぞれ方法があります。

ねじや金属の板、棒などで固定する方法と、人工物に入れ替える方法があります。

どの手術の場合でも、早期から筋力訓練を開始して寝たきりにならないようにすることを目標にします。

入院期間は大体2〜4週間程度です。

持病などで手術ができない場合は保存治療が選ばれることもあります。

3.腕の付け根

骨のズレが少ない場合は、保存治療が選ばれることがほとんどです。

保存治療ではまず三角布などで腕を固定し、肩関節を安定させるためにバストバンドを使用して腕を体に固定します。

痛みや腫れが少なくなってくる約1週間後から症状に応じて動かし始め、3週間程度は固定を続けます。

骨が大きくずれていてくっつきにくい場合や、肩が上がらなくなってしまうようなバラバラな骨折の場合は手術による治療を考えます。

手術は以下など様々です。

- ワイヤーなどを用いる方法

- 金属の棒やプレートで固定する方法

- 人工物に置き換える方法

入院期間はおおむね2週間程度です。

4.手首

手首の骨折は、ズレが少なければギプスを巻いて治します。

ズレが大きければ、麻酔をして痛みを取ってからずれた骨を元に戻す整復操作を行った上で、ギプスで固定します。

ズレが戻らないときや関節の軟骨に骨折があるときは手術となります。

手術はワイヤーで固定する方法やプレートで固定する方法などがあります。

入院期間は、ブロック麻酔を用いて日帰りで行う場合と、全身麻酔で手術をして数日〜1-2週間程度入院する場合があります。

高齢者の骨折で手術ができない場合の治療

残念ながら手術ができない場合があるのは事実です。

しかし、絶対に手術をしてはいけないと決めるのは難しく、患者さんの状態をみながら担当医をはじめとした複数の医師、患者さん、ご家族で相談して決めることが多いです。

手術は保存治療を選んだ時と比べてメリットが大きいと判断したときに勧められますが。

全身の状態が悪いときには手術が勧められない場合があります。

手術をした方がいい場合とは、骨のズレが大きく保存治療では機能が落ちる場合や、手術をしなければ寝たきりとなってしまうリスクがある場合などです。

逆に、手術ができない場合とは、麻酔や手術に身体が耐えられず、より状態が悪くなってしまう可能性がある場合などです。

最近では、麻酔技術の進歩により全身麻酔のほかに脊髄麻酔やブロック麻酔などで手術を行うことが可能になっています。

しかし、麻酔の合併症としてアレルギー反応や肺炎、脳卒中・心筋梗塞などといった血管系の病気の発症が少なからずあります。

また、手術そのものが身体を傷付ける行為であるため、出血や感染症などのリスクがあります。

加えて、麻酔や手術で身体に負担がかかった結果、持病が悪化してしまうこともあります。

患者さんの心臓や肝臓、腎臓の機能、持病などを踏まえながら、手術のリスクとメリットを考えたうえで患者さんとそのご家族で決定していきます。

骨折が治るまではおよそ3〜6ヶ月程度とされています。

保険診療では手術後150日(約5ヶ月)までのリハビリが認められています。

骨折では大体3週間で仮骨という弱い骨ができて、3ヶ月程度かかって硬い骨になっていきます。

その間もしっかり動かせるように手術を行います。

どの程度動かしてよいか、負担をかけてよいかは骨折した部分と手術の内容について決まってきます。

そのため、治るまでの期間やリハビリの内容については担当医とよく相談するようにしましょう。

ほとんどの場合、手術翌日から動かしていき、数週間程度入院しながらリハビリを行い、リハビリのやり方を覚えていきます。

その後はリハビリ専門の病院や施設、自宅へと戻り、ご自身でリハビリを続けていくという方が多いです。

リハビリにはやはり痛みを伴いますので、この間に鎮痛薬などを使って痛みをとりながらリハビリを行いましょう。

🔻こちらも合わせてご覧ください。

▶︎骨粗鬆症の薬が危険といわれる理由|副作用や注射治療について解説 | 横浜内科・在宅クリニック

高齢者の骨折を防ぐのに効果的な日常生活の過ごし方

骨折を予防するために効果的なものは以下のような方法があります。

- カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、リン、マグネシウム、適量のタンパク質などをとる

- 運動、日光浴をする

- 禁煙し、アルコールは控えめにする

それぞれ説明します。

1.栄養補給

骨はカルシウムやリン、マグネシウムなどでできているため、不足しないように十分摂取することが重要です。

ビタミンDはカルシウムの吸収を良くして骨を強くする作用があり、ビタミンKも骨を強くするのに必要な栄養素です。

骨を強くするには筋肉もつけることが重要なので、筋肉をつけるために適量のタンパク質を摂りましょう。

2.運動・日光浴

宇宙飛行士が宇宙に行った後に骨がスカスカになってしまうように、骨を強くするためには運動などで骨に負荷をかける必要があります。

また、日光浴をすることで身体の中でビタミンDが生成されるので、一日に数十分程度は日光にあたるようにしましょう。

3.禁煙・節酒

タバコやアルコールはそれ自体が骨を弱くしてしまいます。

また、必要な栄養素が不足してしまうため、骨にとっていいことはありません。

楽しむ程度であればいいのですが、可能な限り控えるようにしましょう。

参考記事:骨粗鬆症の初期症状は気づきにくい?骨粗鬆症の原因も解説|イノルト整形外科

西春内科在宅クリニックができる対応

ご自宅でできる対応として痛みのコントロールがあります。

手術後も痛みが続く場合が多く、患部の痛みに対しては痛み止めが効果があります。

また、傷口からの感染がないかどうか確認することも必要です。

骨粗しょう症がある場合は骨粗しょう症のお薬も必要になってきます。

このような症状に対し、西春内科在宅クリニックでは診察や症状に応じた薬の処方をすることができます。

まとめ

今回は高齢者に多い骨折について骨折の多い部位や、治療方法、治療期間などについて解説しました。

高齢者の骨折は手術だけでなく保存治療という選択肢もあります。

また骨折の原因となる骨粗しょう症の治療も必要となってきます。

今回の記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。

お困りの症状がある場合にはぜひご相談ください。

参考文献(accessed on January 23rd, 2023)

・日本整形外科学会「骨粗鬆症」

・渡部欣忍「大腿骨頚部骨折と大腿骨転子部骨折 ~高齢者の脚の付け根の骨折~”」日本骨折治療学会

・井上尚美「上腕骨近位端骨折」日本骨折治療学会

・日本整形外科学会「橈骨遠位端骨折」

ぎっくり腰になるかもしれない予兆|病院へ行くべき痛みレベルを解説

2019年の厚生労働省の調査では

病院を受診する理由として”腰痛”は男性で第一位、女性では肩こりに次ぐ第二位となっており、悩んでいる方がとても多い症状です。

中でも「ぎっくり腰」は突然起こり、動くこともできないほどの痛みがあることもあります。

今回は、ぎっくり腰の原因や症状、対処法などについて解説していきます。

急な腰痛で困っている方はぜひ参考にしてみてください。

ぎっくり腰の原因とは

ぎっくり腰とは急に起こった強い腰痛を指す一般的に用いられている名称であり、病名や診断名ではありません。

そのため、ぎっくり腰の痛みの原因は様々であり、腰の中の関節の捻挫や軟骨である椎間板の損傷、腰を支える筋肉や靭帯の損傷などが考えられます。

しかし、足に痛みやしびれがあったり、力が入らないなどの症状があったりするときには椎間板ヘルニアや中年以上では腰部脊柱管狭窄症などの病気の可能性もあります。

さらに、がんが背骨に転移して痛みを生じたり、ばい菌による背骨や軟骨(椎間板)の化膿などの重大な原因が潜んでいることも時にあります。

そのため、腰痛がひどいときは整形外科を受診して診断を受けることが大切です。

関連記事:高齢者に多い圧迫骨折の自宅療養のポイントや治療について解説

ぎっくり腰の症状と痛みレベル

ぎっくり腰の症状は何か物を持ち上げようとしたときや、腰をねじるなどの動作をしたときなどに起こることが多いです。

しかし、朝起きた直後や何かしていなくても起こることもあります。

ここから、ぎっくり腰の症状と痛みのレベルについて解説していきます。

軽症の場合

軽度のぎっくり腰では、動作の時に少し痛みがある程度ですので、慎重に過ごせばいつもと同じような日常生活を送れます。

通常は1〜2週間程度で自然によくなることが多いのです。

しかし、腰痛の他に足の痛みやしびれなどの症状がある場合や、痛みが長引いているときには病院を受診することがお勧めです。

中程度の場合

痛みのレベルが中程度の時には日常生活が大変な程度の腰痛がみられるので、慎重に日常生活を送ることが必要です。

重度の場合

重度の腰痛では、痛みがひどく、立ったり座ったりする動作や、歩行も困難な状態になります。

痛みがひどい場合には動くのも大変ですが、診断をつけるためにも早めに整形外科を受診することが必要です。

関連記事:高齢者の足のむくみの原因とは|放っておくと危険な理由も解説

筋膜性腰痛とぎっくり腰の違い

筋膜性腰痛とは、筋肉を覆っている筋膜がなんらかの理由で損傷したり炎症を起こすことで痛みを生じる腰痛のことを言います。

ぎっくり腰が腰痛全般を言うので、ぎっくり腰の方がより広い概念で、その中に筋膜性腰痛が含まれることとなります。

腰痛の原因を調べた近年の報告によれば、腰痛の原因の内訳は

- 背骨の関節(椎間関節)由来が22%

- 筋膜性腰痛が18%

- 椎間板による痛みが13%

- 脊柱管狭窄が11%

- 椎間板ヘルニアが7%

と言われています。

そのため、筋膜性腰痛は腰痛の原因の中で比較的多いと考えられます。

関連記事:高齢者に多い骨折の部位を解説|治癒期間や手術ができない場合について

ぎっくり腰の前兆・予兆チェックリスト

ぎっくり腰は突然起こることが多いのですが、前兆がある場合もあります。

ここからぎっくり腰の前兆、予兆について解説していきます。

✅寝返りでの腰の痛み ✅仰向けで寝ていると腰が痛む ✅起き上がる時、立ち上がる時に腰が痛む ✅前屈みで腰が痛む ✅座っていると腰が痛む ✅歩いた時や階段で腰が痛む ✅咳、くしゃみで腰に響く |

症状が悪化する前に早めに整形外科や整骨院で治療を受けることがお勧めです。

関連記事:【加齢による筋肉量の低下】サルコペニアとは?症状やフレイルとの違い、診断基準について

ぎっくり腰になったときの対処法やツボ

ぎっくり腰になった時には痛みで動けなくなってしまい慌ててしまうことと思います。

まずは症状をしっかり確認して、すぐに病院を受診した方がよい症状があるか確認しましょう。

また腰痛の対処法とツボについても解説するので参考にしてください。

ぎっくり腰になった時に確認することとして、緊急性のある腰痛の可能性を除外することが必要です。

緊急性のある腰痛は下記のようなものです。

| ✅骨折 ✅細菌の感染 ✅大動脈解離など血管の病気 |

これらの病気の可能性がある症状は下記となっています。

| ✅高齢(もしくは未成年) ✅安静時の痛み ✅胸部の痛みを伴う、突然の激痛 ✅癌の治療をしている、ステロイドなどの免疫を抑制する治療を行っている ✅最近体重が減少している ✅発熱 ✅足の痺れ、麻痺などの神経の症状がある ✅排尿の問題(尿がでないなど)がある |

上記のような症状があるときにはただのぎっくり腰ではない可能性が高いので早めに病院を受診するようにしましょう。

次にぎっくり腰の対処法について解説します。

参考記事:ぎっくり腰になる原因とは?症状のチェック項目と合わせて解説!|イノルト整形外科

安静

急性期の痛くて動けないようなときは安静を保ち、動けるようになったら無理をしない範囲で動きましょう。

多少痛くても、痛みの範囲で動かすようにした方が治りは早いです。

お薬での治療

病院を受診すると、痛み止めのお薬が処方されます。

飲み薬、坐薬、湿布などの種類があり、それぞれを組み合わせて炎症を抑えることで痛みを和らげます。

リハビリ、エクササイズ、マッサージ

ストレッチやヨガ、ピラティスなどのエクササイズは運動療法と言われており、腰痛自体の治療や再発予防に有効です。

また、マッサージも痛みを和らげることが期待できます。

効果的なツボは腰を押してみて痛みがある部分です。

入浴後やベッドに入る前などに、心地よい程度の強さで押してあげることで痛みの改善に効果があります。

関連記事:【高齢者に多い骨折】骨粗しょう症とは?薬を飲みたくない人向けの予防法や治療法は?

ぎっくり腰で動けないときはどうすればいい?

ぎっくり腰になってしまって動けないときは、まずは慌てずに症状を確認することが大切です。

先述した通り突然の激痛や発熱、足の痺れ、麻痺、尿がでないなどの症状がなければ緊急性は低いと考えられます。

そのため、無理をせずに安静にして、腰に負担がかからない楽な姿勢を取り、患部を冷やすようにしましょう。

また、痛み止めの薬を使って、痛みの範囲で腰のストレッチを行います。

痛みがよくなってきて動けるようになってきたら早めに病院を受診して診断をつけてもらい、治療を開始するようにしましょう。

病院やクリニックでの処方について

病院やクリニックを受診した際には痛み止めのお薬が処方されます。

痛み止めは飲み薬、坐薬、湿布、注射などの種類があります。

ここから、お薬の成分について解説していきます。

非ステロイド性抗炎症薬

ロキソニンやイブプロフェン、アスピピリンといった薬剤で、炎症を抑えて痛みを和らげます。

腰痛に対して第一選択薬で市販薬も多く販売されています。

副作用として胃腸障害や腎機能障害、喘息などが起こり得ます。

アセトアミノフェン

カロナールという薬剤名で販売されています。

こちらも腰痛に対して第一選択薬で、子供や高齢者でも安全に使用でき、非ステロイド性抗炎症薬よりも副作用が少ないというメリットがあります。

筋弛緩薬

筋弛緩薬とは、筋肉の緊張状態を緩和させる薬のことです。

ぎっくり腰では、筋肉の緊張が腰痛を悪化させていることがあります。

そのため筋肉を弛緩させることで、痛みを和らげる効果が期待できます。

オピオイド

オピオイドとは「医療用麻薬」のことです。

非ステロイド性抗炎症薬やアセトアミノフェンで効果が少ない時には作用が弱い弱オピオイドが処方されることがあります。

吐き気や便秘などの副作用がありますが、吐き気止めや便秘薬を使用することで問題なく使える方がほとんどです。

西春内科在宅クリニックができる対応

ぎっくり腰である急性腰痛症は発症した直後は激痛で動くことができませんが、多くの方は安静とお薬で自然によくなります。

しかし、腰痛をしっかり直すためにも整形外科の受診が望ましいです。

痛みがひどい場合は別の病気の可能性もあります。

西春内科在宅クリニックでは、レントゲン検査が可能です。

丁寧な問診と身体検査を行い、必要に応じてレントゲン検査を行います。

症状を和らげるよう、鎮痛剤の処方も行えますのでまずはお気軽にご相談ください。

また、必要に応じて近隣の病院へ紹介することが可能です。

まとめ

ぎっくり腰とは急に起こった強い腰痛を指す名称です。

痛みの原因は様々であり、腰の中の関節の捻挫や軟骨である椎間板の損傷、腰を支える筋肉や靭帯の損傷などが考えられています。

痛みが強いときには安静、お薬での治療を行い、痛みが和らいできたら病院を受診して診断をつけてもらうようにしましょう。

また、痛みの範囲内でストレッチ、エクササイズを行うことが腰痛の再発予防にお勧めです。

お困りの症状がありましたらいつでもご相談ください。

参考文献

‣日本整形外科学会.ぎっくり腰

‣ぎっくり腰を即効で治す方法4選!痛みレベル別の症状と正しい治し方

‣筋膜性腰痛とぎっくり腰の違いってなに?

‣【ギックリ腰の前兆】チェックする方法

‣腰痛のツボを知って、痛みの軽減や予防をしよう