【放置すれば危険】糖尿病が引き起こす可能性のある合併症とは?原因や症状、予防法についても

厚生労働省の平成28年(2016)「国民健康・栄養調査」によると、

糖尿病が強く疑われる者(糖尿病患者)が約1000万人

糖尿病の可能性を否定できない者(糖尿病の予備群)まで含めると、推計で2000万人いる

と推計されており、日本人にとってたいへん身近な病気と言えます。

糖尿病では、喉が渇く、疲れやすい、頻繁にトイレに行くようになった、肥満だったのに急にやせた、などの症状がみられますが、初期の段階では症状に乏しく、健康診断や、ほかの病気の検査をしている時に偶然見つかるということもしばしばです。

また糖尿病予備軍であっても、心筋梗塞や脳梗塞のリスクになるとも言われているので、なるべく早く治療を開始することが大切です。

糖尿病とは

糖分(正確にはブドウ糖)は、生きていくのに大切なエネルギーになるので、通常であれば尿から捨てられることはありません。

糖尿病は、文字通り、大事なブドウ糖が尿から出てしまう病気です。

そのメカニズムを簡単にまとめてみます。

みなさんが摂取したお米やパンなどの炭水化物や砂糖は、ブドウ糖に分解され、血液の中へ吸収されます。

血液に溶けているブドウ糖の量を測定したものが血糖値です。

私たちの細胞の一つ一つ、みな血液に流れるブドウ糖を取り込むことでエネルギーを作り出し生きています。

血糖値が著しく低くなれば、細胞が生きていけない、つまり人間は死んでしまいます。

また血糖値が高すぎる状態が続くと、神経や血管を傷つけてしまうことが分かっています。

そのため、血糖値は、高過ぎず、低すぎず、一定の範囲におさまるような仕組みが体にはあります。

尚、血液からブドウ糖を細胞に取り込むときに必要なのが、すい臓で作られるインスリンというホルモンです。

食事によって血糖値が上がると、インスリンが分泌され、ブドウ糖が細胞内に取り込こまれエネルギーに変わり、余ったものは肝臓や筋肉、脂肪組織などの細胞に取り込まれ貯蔵されます。

インスリンによって血糖値は下がり、また一定の範囲内におさまります。

炭水化物や砂糖を多く摂取すれば、その分インスリンもたくさん出さなければなりません。

その状態が長く続けば、すい臓は疲弊し、インスリンを出す力が弱まってしまいます。

また、肝臓や筋肉、脂肪といった貯蔵庫もいっぱいとなり、ブドウ糖を貯めておく本来の役割を果たせなくなります。

インスリンが出ない、貯蔵庫に貯められないという結果、血液の中は行き場を失ったブドウ糖で溢れかえり、最終的には尿からも捨てられることになるのです。

これが糖尿病(正確には2型糖尿病)のメカニズムです。

糖尿病の考えられる原因

糖尿病の原因は、すい臓が疲れてしまって、インスリンを十分に出すことができなくなることにあります。

また、繰り返し大量のインスリンが出ることで、肝臓や筋肉、脂肪組織といった貯蔵庫に蓄えられなくなってしまうことも重要な原因です。

加齢や偏った食事、運動不足、肥満、遺伝が関係する

当然炭水化物や砂糖のようなものばかり食べていると、インスリンの出動機会が増えてしまいます。

当然人間は加齢より臓器の力は衰えていくので、若いころと同じような食生活では、すい臓はついてこれなくなります。

また、筋肉は重要なブドウ糖の貯蔵庫であり、適度な運動によって筋肉を維持しなければなりません。

狭い貯蔵庫だとすぐにいっぱいとなり、余ったブドウ糖が血液の中に残り血糖値は上昇してしまいます。

内臓脂肪が過剰に蓄積すると、インスリンの働きを邪魔することがわかっています。

遺伝には先天的、後天的と2つの側面があります。

すい臓の働きが弱い家系に生まれた人は、少しすい臓に負担がかかった場合であっても、すい臓が疲弊してしまいます(先天的)。

すい臓が丈夫な家系に生まれた人でも、食生活は家族で共有されていることも多く、親子で似た体形の家庭も多いのではないでしょうか。

その場合、糖尿病が子供へ引き継がれていくケースがみられます(後天的)。

1型糖尿病

1型糖尿病の90%が、免疫システムの誤作動(自己免疫性)ですが、10%は原因不明(特発性)です。

甲状腺の病気を併発することもあります。

また、1型糖尿病の発症に、ムンプスウイルス(おたふくかぜ)や麻疹ウイルス(はしか)などの感染が関係しているのでは、という報告もあります。

1型糖尿病の多くは小児期から思春期にかけて発症することが多いですが、成人でも発症することはあります。

2型糖尿病とは異なり、生活習慣とは無関係であり、通常遺伝することはありません。

2型糖尿病

2型糖尿病は前述のように、すい臓の疲弊によるインスリン分泌の低下が原因です。

一般的に40歳以上から増加傾向にはありますが、近年は若年化も進んでいます。

パンやおにぎり、カップラーメンなど、炭水化物は安価で入手できることもあって、貧困が2型糖尿病を助長していると指摘する人もいます。

一般的な糖尿病は2型を指す

糖尿病の90から95%が2型になり、一般的に糖尿病というと2型を指すことが多いです。

2型糖尿病は女性よりも男性の割合が高いことが知られています。

内臓脂肪が過剰に蓄積すると、インスリンの働きの邪魔をすることがわかっていますが、閉経前の女性は、女性ホルモンの働きによって内臓脂肪が蓄積しにくくなっているためです。

(内臓脂肪と皮下脂肪は異なり、女性は皮下脂肪がつきやすい特徴があります。)

糖尿病はどんな症状があるか

糖尿病は、血液中にブドウ糖が溢れかえり、血がドロドロになることによって、様々な症状を引き起こします。

血液は全身に流れているため、身体のいたるところで病気の影響が出ます。

ブドウ糖で血液がドロドロにならない様に、すい臓はインスリンを出して、限界まで頑張りますが、徐々に無理が効かなくなってきた頃から少しずつ症状がで始めるため、初期の症状には気づきにくいことも多いです。

喉が乾く

細胞達にとってブドウ糖は、大切なエネルギーとなる物質なので、本来は体の外に捨てることはありません。

しかし、糖尿病になると、インスリンの欠乏によって、血液中のブドウ糖を細胞内に取り込むことができなくなります。

血糖値が高すぎても低すぎても体に毒になります。

そのため、ブドウ糖を尿として体の外に排出することになるのですが、当然ながら尿を作るには水分が必要です。

小学生の頃の理科の実験を覚えていますでしょうか。水に角砂糖を溶かす際に、砂糖の量が増えれば増えるほど、溶かすのに必要な水の量も増えます。

同様に、血液中に溢れかえったブドウ糖を尿に溶かして体外へ捨てるために、水分を大量に利用してしまいます。

結果として体は脱水状態となり、喉が渇きます。

頻尿

糖尿病の主症状として喉が渇く理由について解説しました。

のどが渇けば、当然水分をたくさん取るようになります。結果としておしっこに行く回数が増えることになります。

糖尿病では「口喝」「多飲」「多尿」が3つで1セットであると、私が学生時代には習ったものです。

ここで気を付けて頂きたいのは、そもそもブドウ糖を尿として捨てるために、ブドウ糖を溶かす水分が必要となり、喉が渇くというメカニズムでした。

もし糖尿病の患者さんが、喉が渇いた時に甘いジュースを飲んでしまったらどうなるでしょう。

体の中のブドウ糖はますます増えて、増えたブドウ糖を捨てるための水分はさらに必要となり、悪循環に陥ります。

体重減少

糖尿病の患者さんのイメージと言えば、太っているイメージをお持ちの方は多いと思います。

炭水化物や砂糖の過剰摂取により、血糖値が高い状態が続くと、インスリンの分泌量が増え、一生懸命体内に取り込み、余ったものは脂肪組織などにため込むため、肥満となります。

しかし、病状が進行し、すい臓が疲弊してしまうと、インスリンを出すことができなくなり、人間は血液中のブドウ糖を体内に取り込む術(すべ)を失います。

細胞達は、ブドウ糖を取り込むことで、エネルギーを作って体を動かしたり、細胞を修復したり、作ったりなどしています。

もし取り込むことができなくなったら、どこからかブドウ糖に変わるエネルギーを調達してこなくてはなりません。その時は、自らの筋肉や脂肪を分解して補います。

結果としてどんどん体重は落ちていくことになります。

痩せてきたと言って焦って食べたとしても、食物中にある糖分(ブドウ糖)を細胞の中に取り込むために必要なインスリンが無ければ、もはや栄養に変わることはありません。

手足の麻痺や鈍化

高血糖状態が続くと、血管や神経を傷つけてしまうことが分かっています。

糖尿病では特に、「靴下手袋型」と呼ばれ、左右両方の手先足先の神経のしびれや、感覚麻痺などの症状がみられます。

眼がかすむ

人は物を見る際に、網膜という目の奥の組織に映し出し、視神経を通して脳で読み取るという作業をしています。

この網膜という組織で、溢れかえったブドウ糖によって血流が阻害されると、栄養や酸素が網膜の細胞内に十分に行きわたらずに、目がかすむようになります。

ED

EDの原因にはさまざまありますが、糖尿病も代表的な原因の一つです。

血糖値が高い状態が続くと、神経や血管を傷つけてしまうことが分かっています。

糖尿病では、陰茎にある血管が傷つき、血流が悪くなります。

さらに、陰茎に張り巡らされている神経にも障害が起き、脳へ刺激の伝達が悪くなり、勃起が困難となります。

米国国立糖尿病・消化器・腎疾病研究所(NIDDK)の調査によると、糖尿病のある男性は、糖尿病のない男性に比べ、EDを発症する割合が2〜3倍高いことが報告されています。

とくに45歳以下の男性については、EDが糖尿病を早期発見するための指標になる可能性があるのではと指摘されています。

悪化すれば嘔吐や全身倦怠感も

糖尿病は細胞達のエネルギーとなるブドウ糖を体内に取り込めず、血液中に溢れかえったブドウ糖を尿から捨ててしまう病気です。

言い換えると、常にエネルギー不足に陥った状態で、すぐに疲れを感じるようになります。

糖尿病のその他の合併症として、胃の運動障害、胃酸の分泌障害があります。そのため、吐き気や嘔吐がみられることがあります。

危険な合併症を引き起こすことも

糖尿病は、溢れかえったブドウ糖によって、血管や神経を傷つけてしまう病気です。

血管や神経は全身に張り巡らされているので、体のいたるところで糖尿病の影響が出ることになります。

大量のブドウとで血液がドロドロしていると、特に細い血管では、簡単に詰まる、破れるなどして、傷ついてしまいます。

また、神経では、体の末端部で障害を受けやすい特徴があります。

糖尿病網膜症

人は物を見る際に、網膜という目の奥の組織に映し出し、視神経を通して脳で読み取るという作業をしています。

網膜では、詳細な映像を映し出すために、細胞が密集しているため、それに伴い血管も豊富です。

糖尿病で溢れかえったブドウ糖により、血液の流れが邪魔されると、網膜の細胞に栄養や酸素が十分に届かず、細胞が本来の仕事ができず、目がかすむなどの症状が出ます。

さらに、網膜を栄養している血管が傷つき、破れてしまうと、網膜出血を起こすなどし、重症化すると失明する可能性があります。

糖尿病神経障害

糖尿病によっておこる神経障害では、「靴下手袋型」と呼ばれ、左右両方の手先足先の神経のしびれや、感覚麻痺などの症状がみられるという特徴があります。

また、足が良くつるようになったというのも、糖尿病の症状であることがあります。

糖尿病性腎症

あまりなじみが無いかもしれませんが、腎臓内には、「糸球体」と呼ばれる毛細血管(とても細い血管)の塊があります。

細い血管というのは、血液中に溢れかえったブドウ糖によって、破れたり、詰まったりしやすいので、どうしても障害を受けやすくなります。

障害を受けた閣下、腎臓の機能が低下した病気を糖尿病性腎症と呼びます。

全身の細胞一つ一つ、みな生きているので、当然老廃物が出ます。

老廃物は血液中に流され、腎臓によって処理され、尿として体の外に排泄されます。

腎臓が機能しないと、私たちのからだは、ゴミを捨てられないゴミ屋敷状態となり、放置すれば死に至ります。

そのため、糖尿病によって腎臓が使えなくなってしまった方は、血液透析と言って、腎臓の代わりになる機械で、血液をきれいにしてもらう必要が出てきます。

関連記事:気づきにくい高血圧と脂質異常症は定期的な健診が大切です

心筋梗塞

糖尿病によって、網膜や腎臓といった細い血管がある臓器が傷つきやすいのですが、ブドウ糖でドロドロした血液は全身の血管のいたるところを傷つけます。

心臓に栄養や酸素を送っている血管が傷つき、完全に血管が詰まってしまうと、心筋梗塞を引き起こします。

関連記事:【生活習慣病の方に知ってほしい】心筋梗塞の症状や前兆について

狭心症

狭心症とは、心筋梗塞になる一歩手前の段階です。

脳梗塞・脳卒中

脳の周囲にはたくさんの血管が張り巡らされています。

大量のブドウ糖でドロドロした血液は、血流の流れを悪くし、細い血管は詰まったり、破けたりします。

脳の血管が詰まった病気を脳梗塞、脳の血管が破れた病気を脳出血と言います。

脳梗塞や脳出血など、脳の血管の障害が原因でおこる病気の総称を脳卒中と呼びます。

関連記事:脳梗塞後遺症について知りたい|どんな症状やリハビリがある?

高尿酸血症

尿酸値が高い状態を高尿酸血症と呼び、痛風の原因となります。

尿酸値が上がりやすい生活習慣とは、過食、大量飲酒、運動不足、肥満などであり、糖尿病を招く生活習慣とほとんど変わらないためです。

関連記事:気づきにくい高血圧と脂質異常症は定期的な健診が大切です

足えそ

えそ(壊疽)とは、皮膚や筋肉といった組織が壊死する、大雑把に言うと腐るということです。

糖尿病では、足先から徐々に壊疽していく現象が見られます。

上述した合併症のすべての要素が詰まっています。

まず、糖尿病では足先の神経の感覚麻痺がおこります。

感覚が麻痺したために、怪我をしたことに気づくことができません。

特に足裏などは、普段から気に留める機会が少ないので、なおさらです。

また、足先は心臓から最も遠く、ただでさえ血流が滞りがちです。

そこにブドウ糖によってドロドロになった血液によって、さらに血流が滞ることで、足先の細胞達は生きていくことが難しくなります。

それらに追い打ちをかけるように、糖尿病になると、白血球などばい菌と戦う免疫の働きが弱まることが分かっており、怪我の傷が治らなくなってしまいます。

そのようにして足が壊疽してしまうと、足を切断しなければならなくなります。

認知症

糖尿病の方はそうでない方と比べると、アルツハイマー型認知症に約1.5倍なりやすく、脳血管性認知症に約2.5倍なりやすいと報告されています。

病院での検査と予防法

血液の中に溶けているブドウ糖の値を血糖値と呼びます。

血糖値は高すぎても、低すぎても、体に毒であるため、一定の範囲内におさまるように調節されています。

しかし、血糖値を下げる(血液中のブドウ糖を細胞内に取り込む)ホルモンであるインスリンが、製造元のすい臓が疲弊したために作られなくなると、血糖値を下げることができなくなり、血糖値が高い状態が続いてしまいます。

病院での検査では血糖値をさまざまな方法で測定し、糖尿病かどうかを確認していくことになります。

随時血糖検査

血糖値は食事をすれば当然上昇し、お腹が空く頃には低くなるなど、常に一定の値を示すわけではありません。

随時血糖検査とは、「食事をとった」「さっきおやつたべた」など関係なく、とりあえず血液をとったタイミングでの血糖値を調べる検査です。

この随時血糖値が200㎎/dl以上の場合、糖尿病の疑いがあります。

早朝空腹時血糖検査

朝起きた時は、多くの人にとってお腹が空いている状態と言えます。

正確には、8時間以上食事をしていない、糖分が入った飲み物を飲んでいない状態が必要です。

糖分(正確には分解されたブドウ糖)が新たに血液中に入ってこなければ、基本的に血糖値が高い状態で保たれることはありません。

つまり、早朝空腹時に血糖値を測定し、その値が高いということは、糖尿病の疑いがあります。

具体的には、早朝空腹時血糖が126㎎/dl以上は糖尿病の疑いがあります。

逆に110mg/dl未満であれば正常です。

75gOGTT

75gOGTTとは、75g経口ブドウ糖負荷試験のことを指します。

早朝空腹時の血糖値を測定したのちに、ブドウ糖液(ブドウ糖75gを水に溶かしたもの)を飲み、30分、1時間と2時間後にそれぞれ採血し、血糖値を測るという検査です。

糖尿病でない方は、30分から1時間後に血糖値がピークに達したあと、2時間後には早朝空腹時血糖に近い値まで、血糖値は下がります。

しかし、糖尿病になると、2時間たっても血糖値の下がりが不十分だったり、高いままであったりします。

具体的には、75gOGTTの2時間値が200㎎/dl以上であった場合は糖尿病の疑いがあります。

また、この検査で140mg/dl未満まで血糖値が下がっていれば正常です。

症状が見られた場合は検査を勧めます

喉が渇く、トイレが近くなる(頻尿)、体重が減る、手足がしびれる、目がかすむ、ED、吐き気、体がだるい、などの症状を説明してきました。

糖尿病は血液の中でブドウ糖が溢れかえり、その結果、血管や神経を傷つけてしまう病気です。

血管や神経は全身に張り巡らされていることもあり、その症状は多岐に渡ります。

食生活が乱れている方、飲酒や喫煙が多い方、運動不足な方、年齢とともに体重が増えてきた方などは、思い当たる症状があれば早めの受診をお勧めします。

また、症状に気が付きにくい病気でもあるので、健康診断は毎年受けられることが望ましいでしょう。

診断されたらまずは食事療法と運動療法

糖尿病は、血液中に溢れかえったブドウ糖が血管や神経を傷つけてしまう病気です。

なぜ、ブドウ糖が血液中に溢れかえってしまうのか。

それは、摂取する糖分(分解されるとブドウ糖)が多すぎて、インスリンを製造する工場であるすい臓が疲弊し、インスリンが分泌されなくなってしまうからです。

血液中のブドウ糖を細胞内に取り込むためのホルモンであるインスリンでした。

つまり、摂取する糖分を減らし、すい臓を休ませてあげることが一番の治療になります。

また、インスリンでブドウ糖を細胞内に取り込む際に、余ったブドウ糖は肝臓、筋肉、脂肪組織などに蓄えるのでした。

つまり、適度な運動によって筋肉を維持すること、そして脂肪を燃焼させて貯蔵庫を開けておくことは、とても大切です。

特に内臓脂肪が蓄積してしまうと、インスリンの働きを邪魔してしまいます。

西春内科在宅クリニックができる対応

糖尿病は血管や神経を傷つけるため、全身にさまざまな病気を引き起こすきっかけとなる病気と言えます。

健康診断で糖尿病の可能性を指摘された方はもちろん、日常生活の乱れを自覚していて、糖尿病の症状かもと気づかれた方は、早めに受診することをお勧めします。

西春内科クリニックでは、内科医常勤医の診察のもと、適切な検査を行い、糖尿病の診断が可能です。

糖尿病の診断があった場合は、生活指導や、必要に応じてお薬の治療を行います。定期的な通院を行うことで、糖尿病の状態を確認しつつ、合併症の発症を予防していくことも大切です。

人は自分に甘く、誰かに見られている(医師に定期的に血糖値を確認される)と言うことが、治療へのモチベーションとなることもあります。

まとめ

糖尿病は、放置すれば、失明、血液透析、下肢の切断などにつながる恐ろしい病気です。

さらに、脳梗塞、心筋梗塞、アルツハイマー型認知症など、さまざまな病気の原因や、それらの病気自体を悪化させる可能性もあります。

「ちょっと血糖値が高かっただけ」などと、油断しないようにしましょう。

参考資料

糖尿病に関する統計・調査と社会的な取組み | 糖尿病情報センター (ncgm.go.jp)

糖尿病の診断基準 | 糖尿病 | バリューHR (sageru.jp)

糖尿病ネットワーク Diabetes Net. (dm-net.co.jp)

インスリン抵抗性とインスリンの分泌低下とは? 血糖値が高くなる2つの原因 | NHK健康チャンネル

1型糖尿病|一般の皆様へ|日本内分泌学会 (j-endo.jp)

花粉症に効く舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)って?費用・期間・効果は?

花粉症の場合、点眼薬や内服薬でかゆみを抑える治療が一般的です。

しかし、近年スギ花粉症やダニアレルギー性鼻炎の治療法の一つとして舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)が注目されております。

当クリニックでも、「毎年、花粉症などアレルギー症状が続く方」や「抗アレルギー薬が手放せず困っている方」などを対象に処方を行っております。

舌下免疫療法とは?

舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)とは、100年以上も前から行われている治療法です。

アレルギーの原因物質(アレルゲン)を少量から投与することで、体をアレルゲンに慣らし、アレルギー反応を弱めていきます。

以前は、アレルゲンを含む治療薬を皮下注射する「皮下免疫療法」が主流でしたが、近年では治療薬を舌の下に投与する「舌下免疫療法」が登場し、自宅での治療ができるようになりました。

舌下免疫療法をおすすめしたい方

- 花粉症などアレルギー症状が中等度以上ひどい方

- スギ花粉症やダニアレルギーが原因で抗アレルギー薬が手放せない方

- 根気強く、長期的な治療を続けられる方

- 原因から治す「根本治療」を望まれる方

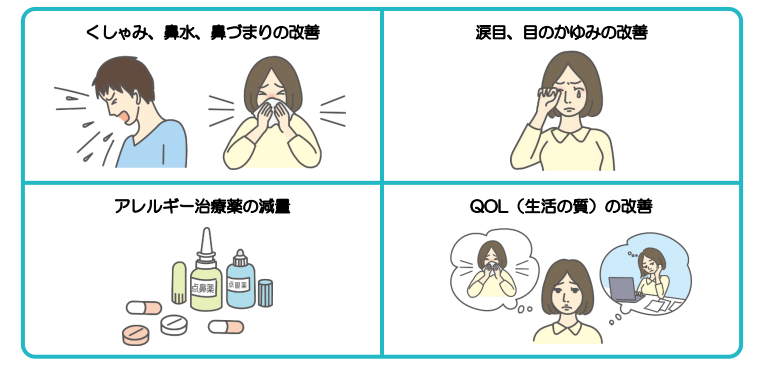

舌下免疫療法に期待される効果

長期間正しく治療が行われると、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、涙目、目のかゆみなどのアレルギー症状をおさえる効果が期待できます。

症状が完全におさえられない場合でも、症状を緩和し、アレルギー治療薬の減量が期待できます。

また、生活の質(QOL)の改善にも繋がります。

厚生労働省のアンケートによると、約80%の方は前年に比べて、症状が軽くなったと回答しています。

しかし、効果があまりみられない方も中にはいらっしゃいます。

1年後に効果がなくても3~5年くらいは少なくとも続けることをお勧めしています。

3~5年継続すると、舌下免疫療法を中止して約10年は効果が持続するとされているからです。

治療の継続期間が短い場合は効果の持続年数ももう少し短くなるようです。

舌下免疫療法で使用される治療薬

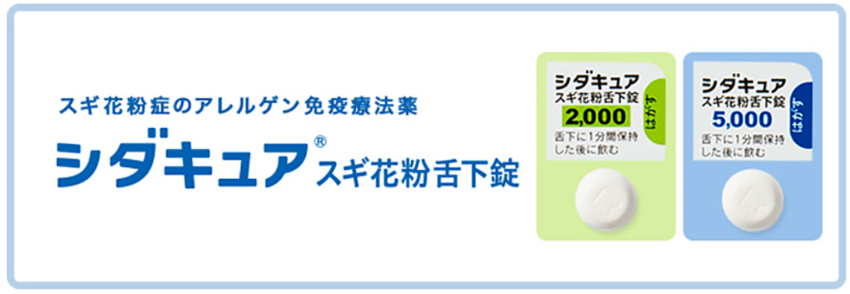

2025年現在日本で認められている舌下免疫療法は2種類あります。

- スギ花粉症: シダキュア®

- ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎: ミティキュア®・アシテア®

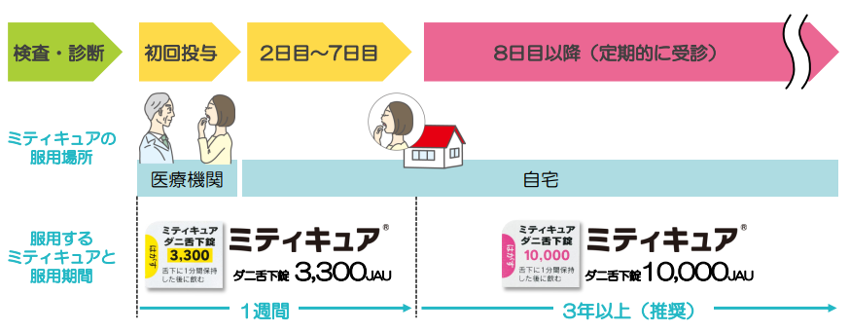

舌下免疫療法の治療スケジュール

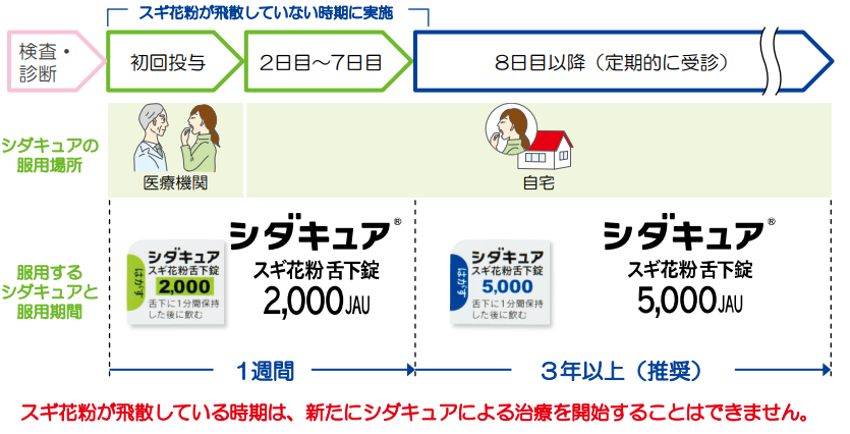

シダキュア®

採血をしてスギ花粉症であることが確認できたら、最初の1週間は2,000JAU錠を、2週目以降は 5,000JAU錠を1日1回1錠服用します。

初回はクリニックで服用し、2日目以降は自宅で服用可能です。

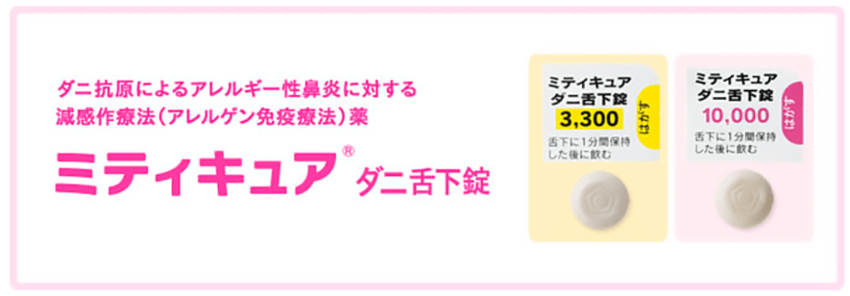

ミティキュア®

採血をしてダニアレルギー性鼻炎であることが確認できたら、最初の1週間は3,300JAU錠を、 2週目以降は10,000JAU錠を1日1回1錠服用します。

初回はクリニックで服用し、2日目以降は自宅で服用可能です。

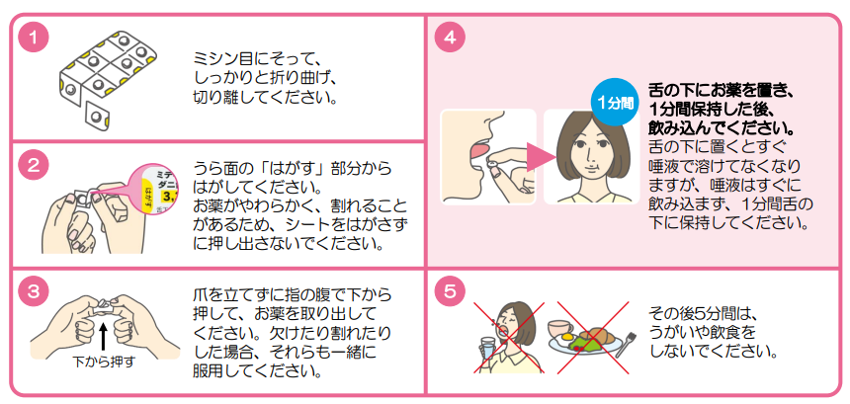

舌下免疫療法の治療薬使用方法

1日1回、治療薬を舌の下に置き、1分間保持した後、飲み込みます。 その後5分間は、うがい・飲食を控えてください。

- 家族の居る場所や日中の服用が推奨されます。

- 舌の下に置くとすぐに唾液で溶けてなくなります。

舌下免疫療法の副作用

副作用として、ごく軽度なものは以下があげられます。約半数の方に出ます。

- 口の中の浮腫、腫れ、かゆみ、不快感、感覚異常

- じんましん

- 嘔吐、腹痛、下痢など

- 喘息発作

- 耳のかゆみ

- 喉の刺激感や違和感

- くしゃみ・鼻水・鼻詰まり・目のかゆみなど

抗アレルギー剤を事前に服用すれば、副作用は飲み始めて2~3週間程度でおさまることがほとんどです。

非常にまれですが、アナフィラキシーショックは10万回に1回は報告されております。

副作用チェックのために初回はクリニック内で服用をお願いいたします。

舌下免疫療法の注意点

治療を受けられない方

- スギ花粉・ダニなどの対象のアレルギーではない方

- がんなど悪性腫瘍や自己免疫系の病気がある方

- 重い気管支喘息の方

治療に注意が必要な方

- アレルゲンを使った治療や検査によってアレルギー症状が出たことがある方

- 気管支喘息の方

- 妊婦の方、授乳中の方

- 65歳以上の方

- 抜歯後や口の中の術後、または口の中に傷や炎症などがある方

- 重症の心疾患、肺疾患及び高血圧症がある方

- 全身性ステロイド薬の投与を受けている方

- 他に服用中の薬がある方(特に非選択的β遮断薬、モノアミンオキシダーゼ阻害薬(MAOIなど)、三環系抗うつ薬、)

- 対象以外のアレルゲンに対しても反応性が高い方

舌下免疫療法の費用

健康保険が適応されます。初回は初診料とアレルギー検査料がかかります。

薬代は3割負担の場合、約1200円/1か月です。

また、通院のたびに再診料と処方料がかかります。

※お薬代は参考金額です。詳しくは薬局にてお尋ねください。

舌下免疫療法のよくある質問

Q1.いつから始めるのがいいですか?

A1. スギ花粉が飛んでいる時期は治療を新たに始めることはできませんのでその時期は避けましょう。

スギ花粉が飛んでいる時はアレルゲンに対する体の反応性が過敏になっているからです

Q2. 効果はどの位で現れますか?

A2. 初めてのスギ花粉飛散シーズンから効果がみられる人もいます。

長期間治療することで治療終了後も長期にわたり症状を抑えられた人もいます。

Q3. 服用するのを忘れたらどうしたらいいですか?

A3. その日のうちに気づいたら、その日の容量を服用してください。

服用したかどうか不確かな場合は、その日は服用しないでください。

Q4. 1分間舌の下に保持せず、すぐに飲み込んでしまったらどうしたらいいですか?

A4. その日は再度服用しないでください。

Q5.誤って多く服用してしまったらどうしたらいいですか?

A5. すぐに吐き出し、うがいをしてください。

参考サイト

アレルゲン免疫療法ナビ:https://www.dani-allergy.jp/

花粉症ナビ:http://www.kyowa-kirin.co.jp/kahun/

ダニによるアレルギー性鼻炎に関する情報サイト:https://www.dani-allergy.jp/

参考文献

https://kamiaoki-moriclinic.jp/module/img/pdf/file2.pdf

https://kamiaoki-moriclinic.jp/module/img/pdf/file3.pdf

@nishiharu_cl スギ花粉症持ちの福井院長も舌下免疫療法始めました💮舌下免疫療法とは、100年以上も前から行われている治療法です。アレルギーの原因物質(アレルゲン)を少量から投与することで、体をアレルゲンに慣らし、アレルギー反応を弱めていきます。以前は、アレルゲンを含む治療薬を皮下注射する「皮下免疫療法」が主流でしたが、近年では治療薬を舌の下に投与する「舌下免疫療法」が登場し、自宅での治療ができるようになりました。#西春内科在宅クリニック #西春 #北名古屋市 #医療 #医者 #新型コロナ対策 #病院 #クリニック #内科クリニック #訪問診療 #在宅 #救急 #発熱外来 #発熱 #ct検査 #救急往診 #往診 #子ども #医療相談 #新型コロナウイルスが早く終息しますように #名古屋市西区 #小児科 #オミクロン株蔓延しませんように #舌下免疫療法 #花粉症 ♬ オリジナル楽曲 – 西春内科・在宅クリニック

健診項目を理解して無駄なく受診|よくある検査とオプションの選び方

健康診断(健診)は、病気の早期発見や生活習慣の改善に役立つ重要な機会です。

健診の項目や内容は種類によって異なり、目的に応じて適切に選ぶことが大切です。

この記事では、一般的な健診項目とオプション検査の特徴、検査前日の過ごし方まで詳しく解説します。

健診項目一覧と検査でわかること

健診では基本的な身体測定から血液検査まで、幅広い検査が行われます。

それぞれの項目で何がわかるのかを理解することで、結果を正しく活用できます。

身体測定

身長・体重・BMIを計測し、肥満ややせの確認、生活習慣病リスクの評価に使用します。

腹囲を測定し、内臓脂肪の指標として、メタボリックシンドロームの判定に活用します。

血圧測定

血圧測定では、高血圧や低血圧の確認をすることで動脈硬化のリスク評価につながります。

尿検

尿検では、尿に含まれる糖の量や、尿に含まれるたんぱく質の量を調べ、糖尿病や腎臓病などの疑いがないかを評価します。

また、尿に血が混じる尿潜血も調べることで、腎臓や尿路系の異常を早期発見に役立ちます。

血液検査

血液検査では以下などの複数の項目を検査します。

- 脂質(LDL・HDL・中性脂肪):動脈硬化や心疾患リスクの評価に使用されます。

- 肝機能(AST・ALT・γ-GTP):肝炎や脂肪肝などの早期発見につながります。

- 腎機能(クレアチニン・eGFR):腎疾患リスクの評価に使用されます。

- 血糖・HbA1c:糖尿病のリスクを評価します。

- 貧血:貧血の有無を調べます

胸部X線・心電図

胸部X線では、肺炎や結核、肺がんなどといった病気が隠れていないかを検査します。

心電図(ECG)は、不整脈や心筋障害の早期発見に有効です。

視力・聴力・問診

日常生活に影響する感覚機能(視力・聴力)の評価を行います。

生活習慣や既往歴、服薬状況などの問診でリスク評価を行います。

関連記事:生活習慣病って何種類あるの?予防対策や検診についても紹介

健診項目は健診の種類によって異なる

健診は目的や対象によって、受けられる項目が異なります。

代表的なのは「一般定期健診」と「人間ドック」です。

一般定期健診

一般定期健診では、主に生活習慣病の早期発見が目的となります。

一般的な検査項目例として以下などが挙げられます。

- 身体測定

- 血圧

- 尿検査

- 血液検査

- 胸部X線

- 心電図

- 視力・聴力

人間ドック

人間ドックでは癌などの病気の早期発見を目指します。

人間ドックは任意の追加オプションを組み合わせ、個人の病気のリスクに合わせた健診が可能です。

検査項目例として以下などが挙げられます。

- 基本項目(一般健診と同じ)

- 腹部・胸部CT

- 頭部MRI

- 血液検査(腫瘍マーカー、甲状腺機能、リウマチ、B型肝炎、C型肝炎、梅毒など)

- 胃カメラ・大腸カメラ

- 超音波検査(肝臓・腎臓・甲状腺など)

- 便潜血検査

- 呼吸機能検査

健診項目に追加できる主なオプション検査

オプション検査は、定期健診ではカバーされないリスクの把握に役立ちます。

一般的なオプションとして以下などが挙げられます。

- CT検査:肺がん、腹部臓器のがんなどを中心に画像的に確認します

- 腫瘍マーカー:消化器がん、前立腺がんなどのスクリーニングを行います

- 超音波検査(エコー):心臓・腹部臓器・頸動脈の血流評価などが可能です

- 胃カメラ・大腸カメラ:消化管のがんや炎症性病変の早期発見につながります

以下に当てはまる方は、がんや動脈硬化のリスクが高いため、オプション検査が勧められます。

- 家族歴にがんや心血管疾患がある方

- 生活習慣病や肥満、高血圧、糖尿病のリスクが高い方

- 過去の健診で異常値があった方

関連記事:高血圧症と脂質異常症は気が付きにくい?定期的な健診が大切!

健康診断前日の過ごし方と注意点

健診前日は、検査内容によって食事やアルコールの摂取など注意すべき点がいくつかあります。

食事:脂っこいものを控え、消化に良い食事を心がける。

検査10時間前から絶食とし、水分は水やお茶とする。

- アルコール:前日は飲酒を避ける

- 薬の服用:医師の指示に従い、必要に応じて調整を行う

- 睡眠:十分な睡眠で体調を整える

詳しい前日の過ごし方はこちらの記事も参考にしてください:健康診断前日に気を付けること

西春内科・在宅クリニックでできる対応

当院では、一般健診や人間ドックの受診前相談から、オプション検査の提案まで、必要に応じて、医師と相談しながら自分に最適な検査プランを作成できます。

また当院はCTを完備しており、精密検査も可能です。

健診結果の説明に際しては、各項目の詳しい評価を医師より直接お伝えし、生活習慣の改善アドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

健診は、自覚症状がない段階で病気を早期に発見し、健康管理を見直す絶好の機会です。

基本的な検査項目だけでなく、リスクに応じたオプション検査を組み合わせることで、より精度の高い健康評価が可能です。

リスクに応じて無駄なく必要な検査を受けることで、将来の健康リスクを大きく減らすことができます。

帯状疱疹はうつる?症状やワクチンについて徹底解説

みなさん、肌に突然の痛みや発疹が出たことはありませんか?

今までにできたことがないような帯状の発疹があれば、それは帯状疱疹かもしれません。

今回は帯状疱疹の原因や症状、予防方法についてお話していきます。

帯状疱疹とは

帯状疱疹とは、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV:Varicella zoster virus)が原因で起こる病気です。

このウイルスは一度感染すると、神経節に潜んで体内に留まり、免疫力が低下したときに再活性化して帯状疱疹を引き起こします。

帯状疱疹の患者様には、幼少期に水ぼうそうに感染していることがほとんどで、水ぼうそうウィルスが神経節に潜んでいます。

帯状疱疹の原因は?

先述したとおり、帯状疱疹の原因は、水痘ウイルス(水ぼうそう)です。

このウイルスは初めて感染したときに水痘を引き起こし、その後神経節に潜伏します。

体が健康なときは問題ありませんが、免疫力が低下したときにこのウイルスが再活性化し帯状疱疹を発症するのです。

これは日和見感染と呼ばれる現象で、特に以下などが引き金となります。

- ストレス

- 過労

- 加齢

帯状疱疹の症状

帯状疱疹の症状は多岐にわたりますが、ここでは皮膚症状、神経症状、全身症状の主な3種類に分けて説明します。

皮膚症状

帯状疱疹の皮膚症状として、赤い帯状の発疹や水疱が最も一般的です。

発疹や水疱は、体の片側に帯状に現れかゆみや痛みを伴うことが多いです。

神経症状

帯状疱疹の神経症状には、神経痛や感覚異常があります。

ウイルスが神経を侵すため、鋭い痛みやしびれが現れます。

全身症状

一部の患者様では、発熱や頭痛、倦怠感などの全身症状を伴うこともあります。

特に免疫力が低下していると、これらの症状が強く出ることがあります。

以下の表では、子供と成人の帯状疱疹の症状の違いを比較したものです。

|

症状 |

子供 |

成人 |

|

発疹の広がり |

比較的小規模 |

広範囲に広がる |

|

痛み |

軽度 |

強い痛みを伴う |

|

発疹の部位 |

顔や体幹部 |

胸部や背部に多い |

|

発熱 |

低い |

ある場合が多い |

|

疲労感 |

少ない |

強い |

|

後遺症 |

まれ |

帯状疱疹後神経痛などが多い |

帯状疱疹はうつる?

帯状疱疹そのものは他人に直接うつることはありません。

ですが、水ぼうそうに対する免疫がない人が帯状疱疹の患者さんの水疱に触れると、水ぼうそうとして感染する可能性があります。

特に水ぼうそうの予防接種を受けていない子どもや、免疫力が低下している成人にとっては感染リスクが高いです。

帯状疱疹の患者と接触した場合の注意点

帯状疱疹は皮膚にできる水疱の液体にウイルスが含まれているため、直接触れないよう注意が必要です。

感染予防のために以下のような対策をとることが有効です。

水疱に触れないようにする

患者さんの水疱に触れないことが最も効果的です。

患者さんが触ったタオルや寝具、衣服などにもウイルスが付着することがあるため、共用物品には注意を払いましょう。

手洗いを徹底する

患者さんと接触した後や、帯状疱疹の症状がある方が触れた物に触った後は、石鹸を使って手洗いをしっかり行いましょう。

水疱が乾燥しているか確認する

水疱が乾燥してかさぶたになるまではウイルスが存在しているため、この期間は特に接触に気をつける必要があります。

かさぶたができた後は、感染のリスクが大幅に減少します。

免疫力が低下している方へのリスク

免疫力が低下している方、例えばがん治療を受けている方、HIV感染者、免疫抑制薬を使用している方は特に注意が必要です。

これらの方々は、帯状疱疹に対する免疫が弱まっているため、水ぼうそうを発症した場合に重症化するリスクが高くなります。

帯状疱疹を疑う前兆や初期症状

帯状疱疹を早期に発見することは、症状を軽減し、後遺症のリスクを抑えるために非常に重要です。

以下の前兆や初期症状に気を付けてください。

神経痛

帯状疱疹の初期症状は、皮膚に発疹が出る前に神経痛を感じることです。

この痛みは鋭く持続的で、通常は体の片側だけに感じられます。

例えば、胸や背中、顔などにチクチクと刺すような痛みが現れることがあります。

発疹と水疱

初期の神経痛の後、数日以内に皮膚に赤い発疹が現れ、その後に小さな水疱に変わります。

この水疱は体の一部に帯状に集まって現れることが特徴です。

特に顔や胸、背中に多く見られますが、発疹の範囲は人によって異なります。

発熱や倦怠感

一部の患者さんでは、発熱や全身の倦怠感を感じることがあります。

これらの症状は風邪やインフルエンザと似ていますが、皮膚に発疹が出た場合は帯状疱疹の可能性を疑うべきです。

特に、免疫力が低下している人に強く現れることがある症状です。

帯状疱疹の後遺症

帯状疱疹後神経痛

最も一般的な後遺症は帯状疱疹後神経痛です。

発疹が治った後も数か月から数年にわたり持続する強い痛みが特徴です。

特に高齢者に多く、生活の質を大きく低下させます。

鎮痛薬や神経ブロック、抗てんかん薬などの治療が行われますが、痛みが完全に消えないケースもあります。

感覚異常

帯状疱疹による神経損傷で、患部の感覚が鈍くなったり、わずかな刺激でも強い痛みを感じる異常感覚が生じます。

これにより、日常生活の中で触覚に対する敏感さや不快感が続くことがあり、長期間の治療やリハビリが必要です。

視覚障害

帯状疱疹が顔や目に現れると、角膜や視神経に影響を与えて視力の低下や失明のリスクがあります。

眼帯状疱疹では角膜炎や虹彩炎が発症し、早期に治療を行わないと回復が難しい場合もあります。

眼に近い部位の帯状疱疹が出た場合は、皮膚科のみならず早急に眼科を受診することが大切です。

ラムゼイ・ハント症候群

まれに、耳や顔に帯状疱疹が現れるとラムゼイ・ハント症候群を引き起こすことがあります。

顔の片側が麻痺して口や目が閉じにくくなり、さらに耳鳴りや難聴を伴うこともあります。

抗ウイルス薬やステロイドによる早期治療が望まれます。

帯状疱疹のワクチンについて

帯状疱疹の予防にはワクチンが非常に有効です。

特に50歳以上の人には積極的に接種が推奨されています。

帯状疱疹ワクチンの効果

ワクチンを接種することで帯状疱疹の発症を予防するだけでなく、万が一発症した場合でも症状を軽減する効果があります。

さらに帯状疱疹後神経痛などの後遺症のリスクも大幅に減少します。

ワクチン接種のタイミング

帯状疱疹の予防ワクチンは、50歳以上の方が推奨されています。

ですが、免疫力が低下している人や帯状疱疹のリスクが高い人は、若い方でも接種を検討してもいいかもしれません。

ワクチンの効果は数年持続するため、一度接種すれば長期間の予防が期待できます。

医師による帯状疱疹の実体験

過去に帯状疱疹を患い、治療後は神経痛に悩まされている患者様がいらっしゃいました。

神経痛に対しての薬を処方するも改善が見られず、ようやく症状を緩和できる薬が見つかったという事例です。

最終的に薬が見つかったことは幸いでしたが、あの時の苦しんでいる患者様の顔を忘れることはできません。

帯状疱疹は命に関わるものではありませんが、診察が遅れたり初動を誤ったりすると、その後の長い間、神経痛に悩まされてしまう可能性があるという点では恐ろしい病気です。

そのため、そもそも帯状疱疹を発症しないために、僕はワクチン接種を推奨しています。

西春内科・在宅クリニックでの対応

西春内科・在宅クリニックでは、診察の後、症状に合わせたお薬の処方や他医療機関への紹介などを行い、迅速に適切な対策を取ることが可能です。

お困りの症状があれば、お気軽にご相談ください。

まとめ

帯状疱疹は、免疫力の低下によって引き起こされる痛みを伴う病気です。

神経痛によって日常生活に大きな影響を与えます。

今は特に20代から40代の若い世代でも増加傾向にあります。

帯状疱疹は、早期発見・早期治療を行うこと、ワクチン接種や免疫力を高める予防することが重要になります。

適切な知識を持ち、症状が現れた場合には迅速に医療機関を受診することをおすすめします。

参考文献

社会福祉法人恩賜財団済生会「帯状疱疹(たいじょうほうしん)」

Medical Note「帯状疱疹は人からうつる病気なの?人にうつしてしまうことはあるの?~家族と感染者ができる感染対策とは~」

胃腸炎のときに市販薬を選ぶときのポイント|薬の種類別におすすめ市販薬を紹介

下痢、腹痛、吐き気といった不快な症状に、すぐに薬を飲みたくなりますよね。

そこで大切なのが、症状と原因に合わせた適切な薬の選択です。

薬局の棚には多くの胃腸薬が並んでいますが、その中から自分に合った薬を見つけるのは簡単ではありません。

この記事では、あなたの症状と原因に合わせた市販薬の選び方と、おすすめの薬をご紹介します。

正しい薬の知識を身につけて、つらい胃腸の症状を早く改善しましょう。

胃腸炎のときに市販薬を選ぶときのポイント

感染性胃腸炎のときは整腸剤

ウイルスや細菌の感染によって引き起こされる症状に対して、最も効果的な市販薬が整腸剤です。

整腸剤に含まれる善玉菌(乳酸菌やビフィズス菌など)は、乱れた腸内環境を整えます。

ただし、下痢症状があっても、むやみに下痢止めを使うのは避けましょう。

下痢は体が有害物質を排出する自然な防御反応であり、無理に止めると症状が悪化する可能性があります。

整腸剤で体の回復力をサポートすることが、最適な対処法です。

ストレス性胃腸炎のときは下痢止め

ストレスや生活リズムの乱れによる胃腸炎の場合、症状に合わせて市販薬を使い分けることで不快感を和らげることができます。

例えば、急な下痢には下痢止め、胃の不快感には胃薬を選びましょう。

ただし、お薬による対処は一時的な症状緩和に過ぎません。

根本的な改善のためには、規則正しい生活リズムを整え、ストレス管理などの生活習慣の見直しも大切です。

複数の症状があるときは漢方薬

吐き気や下痢、腹痛など、複数の症状でお悩みの方には漢方薬がおすすめです。

一般的な胃腸薬が個々の症状を抑えるのに対して、漢方薬は体全体のバランスを整えながら、様々な不調を同時に改善していきます。

このように一度に複数の症状にアプローチできる点が、漢方薬ならではの特徴なのです。

胃腸炎の症状を緩和するおすすめ市販薬【整腸剤編】

新ビオフェルミンS錠

新ビオフェルミンS錠は、お腹の調子が慢性的に悪い方のための整腸薬です。

配合されているビフィズス菌と乳酸菌が腸内の善玉菌を増やし、腸の働きを正常に戻すことで、下痢や便秘を改善します。

錠剤は5歳以上、細粒タイプは生後3か月からの赤ちゃんにも使えるため、ご家族みんなの腸活をサポートできます。

エビオス整腸薬

エビオス整腸薬は、食後のもたれや胃の重さを感じやすい方のための整腸薬です。

ビタミンBやミネラルなど40種以上の栄養素が豊富なビール酵母と、3種類の乳酸菌を配合しています。

ビール酵母には腸の動きを整える効果があり、乳酸菌と一緒に働くことで、すっきりとした快調な胃腸に導いてくれます。

新ミヤリサンアイジ整腸薬

生後3ヵ月の赤ちゃんから大人まで使える整腸薬です。

主成分の酪酸菌(宮入菌)は胃の中の強い酸にも負けずに腸まで届き、便秘や下痢を改善します。

さらに、腸の働きを助けるビタミンB2と、栄養の吸収を促すビタミンB6も配合されているので、お腹の調子を素早く整えてくれます。

胃腸炎の症状を緩和するおすすめ市販薬【下痢止め編】

胃腸炎による下痢の原因には大きく分けて2種類あります。

一つはストレスや冷えが原因で胃腸の働きが弱くなることで起こるもの。

もう一つは菌やウイルスの感染によるものです。

感染が原因の場合、下痢は体が病原体を追い出すための大切な防御反応なので、下痢止めを使うと回復が遅れる可能性があります。

そこで今回は、ストレスや冷えが原因の胃腸の不調に効果的な市販薬をご紹介します。

※以下の薬は全て15歳未満の方は服用できませんのでご注意ください。

ストッパ下痢止めEX

ストッパ下痢止めEXは、急な下痢に素早く効果を発揮する整腸薬です。

口の中ですぐ溶けるので水なしでも服用でき、外出先でも安心して使えます。

漢方生薬のロートエキスが過敏になった腸の動きを落ち着かせ、タンニン酸ベルベリンが余分な水分を抑えながら、同時に有害な菌も抑制してくれます。

トメダインフィルム

トメダインフィルムは、食べ過ぎによる胃腸の不調や、冷えによる急な下痢を素早く改善する薬です。

主成分のロペラミド塩酸塩には即効性があり、腸の過剰な動きを穏やかに抑えて水分の吸収を促します。

薄いフィルムタイプなので舌の上ですぐ溶け、水がなくても手軽に服用できるため、外出先での急な下痢にも対応できます。

ピタリット

ピタリットは、食べ過ぎや飲み過ぎによる急な下痢を改善する薬です。

主成分のロペラミドが腸の過剰な動きを抑え、ベルベリンが水分バランスを整えます。

さらに消化酵素のビオヂアスターゼが胃腸の働きを助けることで、もたれや不快感も和らげてくれます。

胃腸炎の症状を緩和するおすすめ市販薬【漢方編】

正露丸 クイックC

正露丸クイックCは、食べすぎによる胃のもたれや、お酒の飲みすぎによる下痢に素早く効果を発揮。

主成分の木クレオソートは、ブナなどの広葉樹から抽出した天然成分で、おなかの中の有害な菌を抑えながら、腸の動きを整えてくれます。

液体カプセルタイプなので服用後15分程度で効き始め、においも気にならず、5歳以上のお子様から大人まで安心して使えます。

五苓散(ごれいさん)

吐き気や嘔吐を伴う下痢、二日酔いに効果を発揮する漢方薬です。

5種の生薬が、体にたまった余分な水分を排出し、むくみや胃のもたれを和らげてくれます。

生後3か月の赤ちゃんから使える安心設計ですが、効果を実感するまで3日から1週間ほどかかるため、継続的な服用をおすすめします。

胃苓湯エキスEX錠

冷たい飲み物や食べ物の取りすぎ、冷房による冷えからくる下痢や腹痛を改善する漢方薬です。

体を温める生薬と、水分バランスを整える生薬を含む11種の生薬が配合されています。

これらの生薬が冷えで弱った胃腸の働きを活発にし、余分な水分を自然に排出することで、すっきりとした快調なお腹に導いてくれます。

胃腸炎で病院を受診する目安

胃腸炎は通常、1週間程度で自然に回復する病気です。

しかし、次のような症状が現れた場合は、重症化を防ぐため、すぐに医療機関を受診してください。

- 38度以上の発熱が続く

- 激しい腹痛がある

- 血便や黒い便が出る

- 24時間以上嘔吐が続く

- めまいや強い喉の渇きなどの脱水症状

一方、38度未満の発熱で食事が少しずつ取れる程度であれば、2〜3日様子を見ることができます。

ただし、高齢の方や糖尿病、心臓病などの持病がある方は、症状が軽くても重症化しやすいため、早めの受診がおすすめです。

西春内科・在宅クリニックでの対応

西春内科・在宅クリニックでは、生活上の注意点や予防習慣についてもご相談いただけます。

重症度によっては専門の医療機関受診をご案内させていただきます。

紹介状の作成もしていますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

胃腸炎の治療では、市販薬も心強い味方になります。

ただし、選ぶ際は症状や原因に応じて慎重に判断しましょう。

また、市販薬を使用しても体調が悪化する場合や1週間以上続く場合、重症化を防ぐためにも早めに医療機関を受診してください。

オンライン診療も上手に活用し、早めの対応を心がけることで、つらい症状の緩和と早期回復が期待できます。

参考文献

舌下免疫療法とは?効果・費用・デメリットなどを徹底解説

舌下免疫療法をご存じでしょうか?

アレルギー物質を少量ずつ投与してアレルギー症状を緩和もしくは改善させる治療法です。

本記事では、舌下免疫療法の概要、効果、費用、デメリットについてを解説します。

アレルギーでお困りの方はぜひ参考にしてください。

舌下免疫療法とは?

舌下免疫療法は、アレルゲン免疫療法の一種です。

花粉やダニなどのアレルゲンを、舌の下に少量投与し、体のアレルギー反応を抑える治療法です。

従来の対症療法の症状を一時的に抑える治療法と異なり、体質を根本から改善します。

また、注射の必要がなく、自宅で簡単に実施できるのが特徴です。

5歳以上のお子様から治療を受けることができます。

舌下免疫療法の効果

舌下免疫療法は、治療開始から2~3か月で効果を実感できます。

臨床研究では全体の約8割の患者に効果が確認されており、その内、約2割の患者が完治し、約6割の患者で症状が改善。

残りの1~2割の患者では十分な効果が得られませんでした。

従来の注射による皮下免疫療法と比べると、重篤な副作用のリスクが低く、より安全性の高い治療法として評価されています。

舌下免疫療法の流れ

検査

まず最初に、アレルギーの原因となる物質を特定するためのアレルギー検査を行います。

血液検査や皮膚テストを通じて、患者さん一人ひとりのアレルギーの原因を正確に把握します。

期間・量を決定

検査結果をもとに、治療期間と処方量を決定します。

一般的な治療期間は3~5年で、体質改善のため処方量を段階的に増やしていきます。

初回は医療機関で服用

自宅で行う前に安全性を確認するため、初回の投与は医療機関で行います。

体調やアレルギー反応を確認して、問題がなければ治療を続けていきます。

2回目以降は自宅で服用

初回の投与で安全性が確認できれば、2回目以降は自宅での投与が可能になります。

毎日決まった時間に、医師から処方された正確な分量を舌の下に投与することで、着実に治療を進めていきます。

定期的に受診

治療期間中は定期的に医療機関を受診し、詳しい経過観察を行います。

副作用の有無や治療効果を慎重に確認しながら、必要に応じて処方量や治療期間を調整し、最適な治療を継続していきます。

舌下免疫療法の費用

医療機関ごとに費用設定は異なりますが、一般的な治療費用は1ヶ月あたり数千円から1万円程度です。

これには定期的な診察料と処方される薬剤費が含まれます。

なお、治療内容や症状によって保険適用となる場合があり、その際は自己負担額がさらに軽減されます。

医療機関での初回相談時に、具体的な費用や保険適用の可能性について確認しましょう。

長期的な治療ですが、アレルギー症状の根本的な改善を目指す治療法として、費用対効果の高い選択肢といえます。

舌下免疫療法のデメリット

即効性には期待できない

舌下免疫療法は効果が現れるまでに時間がかかるため、すぐに治したいという方にはあまり向いていません。

効果が現れるまでに数ヶ月から1年程度かかることが一般的です。

長期間行う必要がある

症状が改善された後も、その効果を維持するには3〜5年の長期間にわたる治療継続が不可欠です。

治療を途中で中断すると、それまでに得られた改善効果が急速に失われる可能性が高くなります。

副作用のリスクがある

比較的に安全性は高いものの、副作用のリスクを伴うこともあります。

アレルギー症状を悪化させるだけでなく、口の中のかゆみや腫れ、吐き気、腹痛、じんましんなどの副作用を伴う場合があります。

これらの副作用については、次章で詳しく説明をしましょう。

関連記事:花粉症に効く舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)って?費用・期間・効果は?

舌下免疫療法の副作用はつらい?

副作用として以下の症状が報告されています。

- 口の中のかゆみや腫れ

- 吐き気

- 腹痛

- じんましん

これらの副作用の多くは一時的なもので、治療を継続するうちに徐々に軽減していく傾向にあります。

ただし、症状がつらいと感じた場合は、すぐに担当医に相談しましょう。

まれに、アナフィラキシーショック、喘息発作、意識障害といった重篤な症状が現れる可能性もあります。

こうした深刻な症状が出た場合は、直ちに医療機関を受診しましょう。

副作用としての症状が出た際は、治療を中断する場合もあります。

必ず医師に相談して指示に従うようにしましょう。

舌下免疫療法の効果は一生続く?

残念ながら舌下免疫療法の効果は一生続くわけではありません。

一般的に、5年間の治療を行えば、その後7〜8年ほどアレルギー症状の改善効果が持続します。

治療期間が長いほど、効果の持続期間も延びる傾向にあります。

効果が弱まり、アレルギー症状が再発した場合でも、1〜2年程度の追加治療により、再び症状改善が期待できます。

関連記事:アレルギーに対する上手な薬の選び方|副作用や種類について

西春内科・在宅クリニックでの対応

西春内科・在宅クリニックでは、アレルギーに対して薬の処方を行うこともできます。

医師による生活改善の相談や、必要な場合は専門医の先生へ紹介が可能です。

対処法など医学的な視点でのアドバイスも行えますので、なにかありましたらご相談ください。

まとめ

舌下免疫療法は、アレルギー症状の根本的な改善を目指す治療法です。

即座の効果は期待できませんが、3〜5年の継続した治療により、7〜8年にわたってアレルギー症状の改善が可能となります。

副作用や治療コストに留意しながら、自分に合った治療法かどうかを慎重に検討することが重要です。

長期的な視点で見れば、日常生活の質を大きく向上させる可能性を秘めた、希望ある治療アプローチといえるでしょう。

参考文献

舌下免疫療法とは|舌の下(したのした)で行う鳥居薬品の舌下免疫療法専門サイト

スギ花粉症を治す薬!?舌下免疫療法の効果、症状改善に必見!舌下免疫療法の正しい使い方と効果

インフルエンザのA型とB型の違いとは?知っておきたい基本情報

毎年冬に流行するインフルエンザ。

インフルエンザにはA型やB型などの型がありますが、どんな違いがあるのでしょうか。

この記事では、インフルエンザのA型とB型の違いや症状、予防対策などについて詳しく解説していきます。

インフルエンザとは

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症であり、主に呼吸器系に影響を与えます。

主な症状は、発熱、咳、鼻水、筋肉痛、全身の倦怠感などです。

重症の場合、肺炎や脳炎などの合併症を引き起こす可能性があります。

インフルエンザは主に秋から冬にかけて流行する季節性のものとして知られていますが、ウイルスの型によっては年間を通じて感染を引き起こします。

特に以下に当てはまる方は重症化したり、合併症を引き起こしやすい傾向があるため、注意が必要です。

- 高齢者

- 心臓病や呼吸器疾患などの基礎疾患がある

- 妊婦

- 乳幼児

関連記事:インフルエンザの予防方法|感染経路や予防に有効な栄養について

インフルエンザA型とは

インフルエンザのA型とB型、それぞれ分けて詳しく解説していきます。

まずは、A型インフルエンザから詳しく見ていきましょう。

A型インフルエンザの特徴

人間に感染するインフルエンザウイルスの中で、A型が特に感染力が強く、最も流行しやすいと言われています。

A型インフルエンザの中だけでもウイルスの型が140種類以上もあり、さらに感染した人や動物の体内で次々に変異していきます。

そのため、免疫を持っている人が少なく、ワクチンが有効ではないウイルスが現れたりすることもあり、大流行を起こす可能性があるのです。

A型インフルエンザは、他の型と比較して症状がより激しい傾向があります。

感染すると1~3日程度の潜伏期間を経て、以下などの症状が出現します。

- 38℃以上の発熱

- 頭痛

- 喉の痛み

- 筋肉痛・関節痛

- 悪寒

- 咳

- 鼻水

A型インフルエンザの流行時期

A型インフルエンザの流行時期は12月から2月にかけて流行するといわれています。

しかし、流行のパターンは地域や年によって異なります。

インフルエンザB型とは

次にインフルエンザB型について詳しく解説していきます。

B型インフルエンザの特徴

B型インフルエンザは、A型インフルエンザに次いで一般的なインフルエンザの一種です。

B型の最大の特徴は、人間にのみ感染するということです。

通常1~3日の潜伏期間を経て、以下の症状が現れます。

- 38℃以上の発熱

- 頭痛

- 喉の痛み

- 筋肉痛・関節痛

- 鼻水

- 咳

- 腹痛

- 嘔吐

- 下痢

A型インフルエンザに比べ著しく、腹痛や嘔吐、下痢などの消化器症状が現れることもあります。

それ以外にA型インフルエンザとB型インフルエンザの症状に違いはあまりないため、正確な診断をするには医療機関での検査が必要です。

B型インフルエンザの流行時期

B型インフルエンザの流行時期は、2月頃から春先にかけてが多いとされています。

A型インフルエンザの後を追うように流行することが多いですが、A型インフルエンザと同じく流行のパターンは地域や年によって異なることがあります。

関連記事:インフルエンザの予防は必要?日常でできる予防方法とおすすめの食品を解説

A型とB型の主な違い

インフルエンザのA型とB型について解説してきましたが、ここからはこの2つの型の違いについて解説していきます。

症状の違い

A型インフルエンザとB型インフルエンザの症状に大きな違いはありません。

いずれも潜伏期間の後、38℃以上の発熱、頭痛、筋肉痛、全身の倦怠感などの症状が出現します。

しかし、B型インフルエンザの特徴として、A型インフルエンザよりも頻繁に腹痛や下痢などの消化器症状が見られることがあります。

一般的にA型インフルエンザの方が重症化するというイメージがありますが、これは必ずしも正確ではありません。

B型インフルエンザであっても重症化する可能性があるため、注意が必要です。

実際、インフルエンザの重症度は、ウイルスの型ではなく感染者の健康状態に大きく左右されます。

持病の有無や免疫機能の状態が、重症化のリスクを決定します。

流行の周期や季節性の違い

A型インフルエンザの流行時期は、10月から始まり、12月から2月にかけてピークに達します。

一方、B型インフルエンザの流行時期は、A型インフルエンザよりやや遅れて始まり、2月から春先にかけてピークを迎えます。

ワクチンに関する情報

インフルエンザワクチンは、その年に流行するウイルスを予測して製造されます。

そのため、毎年ワクチンの接種が必要です。

インフルエンザワクチンを接種すると、通常2週間程度で体内に抗体が発生し、約5か月間効果を発揮します。

インフルエンザ流行シーズンである12月~3月頃に効果を発揮させるため、接種時期は、早くて10月下旬、遅くても12月上旬にはワクチンを接種しておくことが望ましいと言えるでしょう。

しかし、ワクチンを接種したからといってインフルエンザに感染しないということではありません。

普段から手洗いや手指消毒、マスクの着用など、感染対策をしていきましょう。

インフルエンザにはC型もある?

インフルエンザのA型とB型はよく耳にしたことがあると思います。

しかし、C型インフルエンザについては聞いたことがないという方もいるのではないでしょうか。

インフルエンザウイルスは大きく分けて、A型、B型、C型の3種類に分けられます。

C型インフルエンザは、一度感染すると免疫が獲得され、ほぼ一生感染しないと言われています。

そのため、A型インフルエンザやB型インフルエンザと比較して、流行を引き起こしにくく、感染しても重篤な症状が出にくいのが特徴です。

C型インフルエンザの検査できる医療機関は少なく、実際に感染しても気が付かないまま過ごしてしまう可能性があります。

また、大人はほとんど免疫を持っているため、感染者は子どもに多いのも特徴です。

関連記事:子供がインフルエンザになった時の親の対応|風邪や似ている病気との違いについても解説

予防と対策

インフルエンザの予防について解説していきます。

インフルエンザ予防接種の重要性

インフルエンザ発症後、多くの場合は1週間程度で回復しますが、中には肺炎や脳炎などの重い合併症を引き起こすことがあります。

インフルエンザワクチンを接種することで、発症の可能性を減らし、さらに重症化を予防することが期待できます。

特に重症化リスクの高い、以下に該当する方は、ワクチン接種がより重要です。

- 高齢者

- 基礎疾患を持つ方

- 妊婦

- 乳幼児

手洗い・マスク着用などの基本的な予防措置

外出時に手すりやつり革、ドアノブなどを介して、自分の手にウイルスが付着する可能性があります。

そのため帰宅時や調理の前後、食事の前などはしっかりと石鹸をつけて手を洗うことが大切です。

また、外出する際はマスクを着用し、繁華街などの人混みは避けましょう。

気温と湿度を管理する

インフルエンザウイルスは低温環境で活発化するため、室温は20〜24℃程度に保つのが理想です。

この温度帯であれば、体が温まりやすく免疫力の低下も防ぎやすくなります。

また、インフルエンザウイルスは乾燥した環境で長く生存するため、室内湿度を50〜60%に保つことが重要です。

加湿器や湿度計を活用し、乾燥を避けましょう。

屋外でもマフラーや帽子で身体を冷やさないように工夫し、マスクを着用することで口や鼻の乾燥を防ぐこともおすすめです。

早期発見と治療のための注意点

インフルエンザの重症化を防ぐためには、早期発見と適切な治療が極めて重要です。

38℃以上の発熱、喉の痛み、咳、全身の倦怠感などの症状出現後、12時間から48時間以内に病院へ受診しましょう。

発熱後12時間以内の検査では偽陰性の可能性があるため、早すぎる受診は避けましょう。

一方で、抗インフルエンザ薬は発症から48時間以内に服用を開始することが最も効果的です。

このバランスを考慮すると、症状が出てから12時間以上経過し、かつ48時間以内での受診が最適といえます。

早期の適切な対応は、自身の回復を早めるだけでなく、周囲への感染拡大を防ぐ効果もあります。

症状が現れたら躊躇せず、このタイミングを見計らって病院を受診し、医師の指示に従って治療を受けることが大切です。

西春内科・在宅クリニックでの対応

西春内科・在宅クリニックでは、インフルエンザの検査が可能です。

新型コロナウイルスとの同時検査も行っています。

その他、溶連菌やアデノウイルスの検査も用意しています。

検査に関しては、医師の判断となりますので、ご了承ください。

まとめ

今回は、インフルエンザのA型とB型の違いや症状、予防対策などについて解説しました。

インフルエンザのA型とB型の症状の違いは、基本的にありません。

どちらの型も高齢者や小児、持病のある方などは、合併症を引き起こし、重症化する可能性があるため、注意が必要です。

38℃以上の発熱や喉の痛み、咳、全身の倦怠感など、インフルエンザを疑う症状が出たら、速やかに医療機関を受診しましょう。

参考文献

健栄製薬 猛威をふるうインフルエンザA型とは? ウイルスや症状の特徴をチェック

健栄製薬 【医師監修】インフルエンザB型はA型とどう違う?これからの季節に取り入れたい対策」

Medical Note インフルエンザB型の症状――「熱が出にくい」などA型との違いはあるのか

Mecical Note インフルエンザA型とB型の症状や治療法の違い

ジェネリック医薬品とは|メリットやデメリットをわかりやすく解説

医療費の上昇が社会問題となる中、医療費を抑えられる「後発医薬品」とも呼ばれるジェネリック医薬品への関心が高まっています。

お薬代を節約できるジェネリック医薬品ですが、その一方で品質や安全性について疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ジェネリック医薬品の基礎知識から、メリット・デメリット、さらには実際の使用における注意点まで、わかりやすく解説していきます。

ジェネリック医薬品とは

病院で処方される薬は、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)の2種類があります。

新薬は、製薬会社が十数年の歳月と何百億という開発費用をかけて開発し、特許を取得します。

その特許が切れ、同じ有効成分を使用して薬を作成することができるようになり、誕生したのがジェネリック医薬品(後発医薬品)です。

開発費用が抑えられるため、新薬より安価で提供できます。

厚生労働省による厳格な審査を経て承認された医薬品であり、新薬と同等の効果が確認されています。

関連記事:片頭痛の原因や治し方を解説|おすすめの市販薬も紹介

ジェネリック医薬品のメリット

ジェネリック医薬品を選択するメリットとはどんなものがあるでしょうか?

具体的には以下などが挙げられます。

- 価格が安い

- 医療費の削減

- 飲みやすく改良されている

- 先発医薬品と同等の有効性

これらのメリットについて詳しく解説しましょう。

価格が安い

ジェネリック医薬品の最大のメリットは、その価格です。

一般的に新薬の3~7割程度の価格で購入できます。

新薬と同じ有効成分を含んでいるにもかかわらず、研究開発費がかからないため、価格が大幅に抑えられています。

医療費の削減

ジェネリック医薬品を選ぶことで、個人だけでなく国全体の医療費も削減することができます。

2021年度の統計では、年間約1兆円の医療費削減効果があったとされています。

飲みやすく改良されている

多くのジェネリック医薬品は、先発医薬品よりも飲みやすく改良されています。

例えば、苦味を抑えたコーティングが施されていたり、飲みやすいサイズに変更されていることがあります。

先発医薬品と同等の有効性

有効成分は新薬と同一であり、効果や安全性についても同等であることが確認されています。

厚生労働省による承認基準は新薬と同様に厳格で、品質の同等性も徹底的に審査されます。

ジェネリック医薬品のデメリット

ジェネリック医薬品はメリットだけでなく、デメリットもあります。

具体的には以下などのデメリットが挙げられます。

- 添加物による副作用の可能性

- 見た目や名称の違いによる混乱

これらのデメリットを理解してジェネリック医薬品を選択することが大切になります。

詳しく解説しましょう。

添加物による副作用の可能性

ジェネリック医薬品は、先発医薬品とは異なる添加物を使用していることがあります。

まれに、この添加物の違いによってアレルギー反応などが起こる可能性があります。

特に、以前に薬のアレルギー経験がある方は、切り替え時に医師に相談することが重要です。

見た目や名称の違いによる混乱

ジェネリック医薬品は、形状や色、名称が先発医薬品と異なるため、患者さんが混乱することがあります。

特に高齢者や複数の薬を服用している人にとっては、薬の取り違えが起こりやすいです。

関連記事:薬を飲み忘れたらどうする?健康への影響や防止のアイデアを紹介

ジェネリック医薬品の危険性とは?

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等の安全性が確認されており、「ジェネリックだから危険」ということはありません。

ただし、先発医薬品の有効成分の特許は切れていても、薬の作り方(製法)や形(製剤)に関する特許が残っている場合があります。

その場合、ジェネリック医薬品では異なる製法を使わざるを得ないため、薬の溶け方や使用感が先発医薬品と完全に同じにならないことがあります。

効果と安全性は国の基準で厳しくチェックされているので、安全性に心配はありません。

ジェネリック医薬品関連の不祥事について

最近では、いくつかのジェネリック医薬品メーカーによる品質管理の不備や、不正な製造データの改ざんなどの問題が報告されています。

しかし、これらの事例を受けて品質管理体制は一層強化され、現在は定期的な査察と厳格な品質管理が行われています。

以下に、代表的な事例を紹介します。

小林化工の不祥事

小林化工では2020年、爪水虫治療薬への睡眠薬成分の混入により2名が死亡、複数の健康被害が発生しました。

これは製造工程での容器取り違えや、品質管理の甘さが原因です。

この事態を受け、厚生労働省やPMDA(医薬品医療機器総合機構)は厳重な調査を行い、医薬品製造の品質管理体制が問題視されました。

医薬品業界全体における信頼性や安全対策の徹底が再度求められています。

日医工の不祥事

日医工は2021年、品質管理の不備が多数発覚し、医薬品の自主回収や出荷停止に至りました。

製造工程における不適切な管理や、品質試験での基準未達が問題視され、厚生労働省から厳重な指導が行われています。

これにより医療現場に混乱が生じ、日医工は信頼回復に向けた取り組みが求められています。

沢井製薬の不祥事

沢井製薬では、2023年に胃炎治療薬の一部で、不正な成分カプセルへの詰め替えが発覚しました。

製品品質に関わるこの不正は、厚生労働省による調査により明らかとなり、製薬業界の信頼性に影響を与えました。

同社はその後、該当製品の自主回収を行い、再発防止策に取り組む姿勢を示しています。

製薬業界全体での管理体制の見直しが求められています。

医師によるジェネリック医薬品に対する意見

ジェネリック医薬品の出現により、患者さんにとっては、薬剤費が安く済むため、薬局で支払う額が少なくて済みます。

医療者にとっては、内服しやすい薬として形状が整えられたりするので、処方をする際に余計なことを考える必要が少なくなるのです。

ただし、新薬を使用していた患者さんが、ジェネリック医薬品に変更した場合に期待していた効果が得られない場合もあります。

そのような時には処方箋に『後発品不可』と書くことで、新薬を処方することが可能です。

西春内科・在宅クリニックでのジェネリック医薬品の扱い

西春内科・在宅クリニックでも、ジェネリック医薬品で処方することがあります。

診察した医師の判断による処方が基本となりますが、ご希望する薬があれば医師へご相談ください。

お困りのことがありましたらお気軽にください。

まとめ

ジェネリック医薬品は、私たちの医療費負担を軽減する重要な選択肢となっています。

新薬と同じ有効成分を含み、厳格な品質管理のもとで製造されているため、安全性と効果は十分に確保されています。

価格が安く、時には飲みやすさも改良されているというメリットがある一方で、添加物の違いによる体質との相性や、薬の見た目の違いによる混乱といった課題もあります。

医薬品の選択は、あくまでも個人の状況に応じて判断すべきものです。

特に、持病のある方や複数の薬を服用している方は、必ず医師や薬剤師に相談してから切り替えを検討しましょう。

医療の専門家と相談しながら、自分に合った最適な選択をすることが大切です。

参考文献

「ジェネリック医薬品」の正しい知識 – 日本電気健康保険組合

沢井製薬 不正試験問題 本社と工場ある2府県と厚労省が行政処分 | NHK |

急性腸炎とは|症状や治療について詳しく解説

急性腸炎は、突然の腹痛や下痢、嘔吐などの症状が起こる病気です。

これらの症状は、日常生活に大きな支障をきたすことがあり、適切な治療を受けないと症状が悪化することもあります。

この記事では、急性腸炎の原因、症状、治療法を詳しく解説します。

入院が必要なケースや回復のサインについても説明しますので、参考にしてください。

急性腸炎とは

急性腸炎とは、胃や腸などの消化器官に炎症が急激に発生する病気で、突然の強い腹痛や下痢、嘔吐などの症状を、数日間伴うのが特徴です。

急性腸炎の原因によって、大きく「感染性腸炎」と「非感染性腸炎」に分けられます。

感染性腸炎はウイルスや細菌などの病原体が原因で、非感染性腸炎は食生活やストレス、血流障害などが原因です。

次の項目では、それぞれの違いや原因について詳しく解説します。

関連記事;腹痛と下痢が続くのはどんな病気?脱水症状に注意しよう

急性腸炎は2種類に大別される

感染性腸炎

感染性腸炎は、ウイルスや細菌、寄生虫などの病原体が原因で発症する腸炎です。

代表的なものに、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス性腸炎や、サルモネラ菌やカンピロバクターなどの細菌性腸炎などがあります。

これらの病原体は、汚染された食品、水、または接触感染などで体内に侵入し、腸に炎症を引き起こします。

また、感染力が非常に強いため、感染者の嘔吐物や下痢便の処理を適切に行う必要があります。

非感染性腸炎

非感染性腸炎は、ウイルスや細菌などの病原体ではなく、体内のさまざまな要因が腸に影響を与えて生じる腸炎です。

食生活やストレス、血流障害など、さまざまな要因で引き起こされることが多く、原因の特定が難しいこともあります。

感染性腸炎と違い、人へとうつる心配はありませんが、思い当たる要因を排除することが大切です。

詳しい原因は次の項目で説明します。

急性腸炎の原因

感染性腸炎の原因は、ウイルスや細菌、寄生虫などの病原体による感染です。

一方、非感染性腸炎は、複数の原因によって発症するため、以下で詳しく解説します。

暴飲暴食

急激な食事の取りすぎや脂っこいもの、刺激の強い食品を大量に摂取することで、消化器官に負担がかかり、腸に炎症が起こることがあります。

特に、普段から健康的な食生活をしていない場合、急な食べ過ぎが急性腸炎の引き金となります。

食物アレルギー

特定の食物に対するアレルギー反応も、急性腸炎の原因の一つです。

アレルギーを引き起こす食品を摂取すると、免疫系が過剰に反応して腸内に炎症が起こります。

子供やアレルギー体質の人に多く見られます。

虚血性大腸炎

虚血性大腸炎は、腸への血流が一時的に不足することで起こる腸炎です。

加齢や動脈硬化などの血管障害で、腸への血液供給が不足し、腸の一部が炎症を起こします。

特に高齢者に多く見られる病気です。

ストレス

強い精神的ストレスや身体的疲労でによって、急性腸炎を引き起こすことがあります。

ストレスがかかると、胃酸の分泌が増え、腸の動きが鈍くなったり、過剰になったりして消化器系に負担がかかります。

さらに、消化器官への血流が減少することで、腸内に炎症が起こりやすいです。

関連記事;腹痛と「吐き気」「冷や汗」「顔面蒼白」「下痢」が同時に見られる場合に考えられる原因とは?

急性腸炎の症状

急性腸炎の症状は多岐にわたり、生活の質に大きな影響を及ぼすことがあります。

以下の症状が現れた場合には、早急な対処が必要です。

腹痛

急性腸炎で最も一般的な症状が腹痛です。

激しい痛みが腹部全体、もしくは特定の部分に現れます。

特に食後や下痢の際に痛みが強くなり、波のように繰り返すことがあります。

下痢

水分を多く含む水様性の下痢が頻繁に見られるのが特徴です。

急性腸炎では、1日に何度もトイレに行かなければならないほどの頻回な下痢が続き、日常生活に支障をきたすことがあります。

感染性腸炎の場合は、原因となるウイルスや細菌を下痢と共に排出しているので、下痢止めの安易な使用は控えましょう。

吐き気や嘔吐

急性腸炎では、吐き気や嘔吐がよく見られます。

特に感染性腸炎では、病原体が消化器系を刺激し、食欲不振と共に吐き気を引き起こします。

そのため、食事が摂れなくなることも多いです。

発熱

体の免疫反応として発熱を伴うことがあります。

特に細菌性腸炎では、38℃以上の高熱が数日間続くこともあります。

血便

虚血性大腸炎や一部の感染性腸炎では、腸の内側が傷ついて出血し、血液が混じった便が見られることがあります。

血便は危険なサインのため、直ちに医療機関を受診してください。

食欲不振

腸の炎症により消化機能が低下し、食欲不振が起こります。

食べ物を見たり、匂いを嗅ぐだけで吐き気を感じたり、気分が悪くなることもあります。

脱水症状

激しい下痢や嘔吐が続くと、体内の水分が失われ、脱水症状が起こります。

脱水症状には、口の渇き、めまい、倦怠感といった症状が現れます。

これらの症状が現れた場合は、無理をせず、安静にしながら適切な水分補給を行いましょう。

特に幼児や高齢者では、脱水が進行しやすく重篤な状態になることがあるため注意が必要です。

水分がとれない場合は、病院を受診するようにしましょう。

急性腸炎で入院が必要なケースとは?

以下の状態になった場合は急性腸炎で入院適応になることがあります。

- 嘔吐がひどく、口から水分の摂取できない

- 下痢が頻繁に起こる

- 脱水症状がひどく、意識障害を起こしている

- 腸閉塞などの合併症を起こしている

下痢や嘔吐が頻繁に起き、体内の水分やミネラルが失われ、口から水分の摂取ができないと脱水症状になります。

そのため、点滴で水分やミネラル、ビタミンを補給するために入院が必要です。

入院治療は、絶食をして胃や腸を休め、電解質やビタミンを含む点滴で、水分と栄養を補給します。

関連記事:水下痢の原因とは?腹痛がないのに止まらないのはなぜ?

入院期間や費用は?

通常、点滴は水様性の下痢が治まるまで行われます。

徐々に食事を摂取し、普通食に戻り、下痢が治まれば退院となります。

入院期間はおよそ2日~1週間程度です。

入院費用は、入院期間や部屋のタイプ(個室または大部屋)、治療内容によって異なってきますが、1日あたりの自己負担額の平均は20,700円です。

病院によって費用は異なりますが、健康保険適用で自己負担が3割の場合、4~6日の入院で約80,000円前後かかることが多いです。

合併症の治療が必要な場合は、さらに費用がかかるため、事前に医療機関で確認することをおすすめします。

急性腸炎は何日で治る?治ったサインはある?

原因や症状の重さ、個人の体調によって回復期間は異なりますが、適切に対処すれば1~3日で症状が軽減することが多いです。

ウイルスや細菌が原因の感染性腸炎では、病原体が体外に排出されると共に症状が緩和されます。

非感染性腸炎でも、腸の負担を軽減することで徐々に改善が見られます。

急性腸炎が治ったと判断できるサイン

以下のようなサインが見られる場合、急性腸炎が治ったと判断できます。

症状の消失

腹痛や下痢、嘔吐などの急性腸炎特有の症状がなくなり、日常生活に支障がない状態に戻った場合、回復していると言えます。

腹痛が完全に消え、下痢が通常の便に戻れば、腸の状態が改善しているサインです。

固形の便が確認できる

水様性の下痢が治まり、正常な固形の便が出るようになれば、腸の機能が回復しているサインです。

食欲が戻る

食欲が戻り、通常の食事を摂取できるようになれば、消化器系が正常に機能し始めているサインです。

食事をしても吐き気や腹痛がなければ、回復していると言えます。

体力や気力の回復

体力が戻り、疲れや倦怠感がなくなった場合、体全体が回復しているサインです。

日常生活を以前のような活動ができることは、回復の良い兆候です。

注意すべき点

回復のサインがあっても、以下のような状況が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

症状が1週間以上続く

急性腸炎は数日で改善しますが、1週間以上症状が続く場合は、他の病気の可能性も考えられます。

高熱や激しい腹痛が続く

高熱が続いたり、腹痛が引かない場合は、感染が進行しているか、他の合併症の可能性があります。

血便や脱水症状が見られる

血便や重度の脱水症状は危険なサインです。

注意すべき点で上げた3つのいずれかに該当する場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

西春内科・在宅クリニックでの対応

西春内科・在宅クリニックでは、患吐き気止めや整腸剤、解熱鎮痛剤の処方が可能です。

医師が必要と判断した場合は、点滴を行うこともあります。

まとめ

急性腸炎は、原因や症状の重さに応じて治癒期間が異なりますが、多くの場合は1~3日で回復します。

治ったサインには、症状の消失、固形の便の確認、食欲の回復、体力の回復などがあります。

これらのサインを参考に、自分の体調を見極めることが大切です。

また、症状が長引いたり、重症化していると感じたら、早めに医療機関を受診して適切な治療を受けましょう。

参考文献

急性腸炎のストレス・感冒性腸炎(お腹にくる風邪)|大阪江坂胃腸内科・内視鏡内科クリニック

カロナールとロキソニンの違いとは?使い分け方はある?

日常生活で頭痛や歯痛などの痛みに悩んだことはありませんか?

そんな時、手軽に使える痛み止めとしてカロナールとロキソニンがよく使われますが、どちらを選べばよいか迷うこともあるでしょう。

ここでは、カロナールとロキソニンの違いや、使い分け方について詳しく説明します。

カロナールとロキソニンの違い

まずは、カロナールとロキソニンの基本的な違いについて理解しましょう。

それぞれの薬の仕組みや副作用の違いについて説明します。

カロナールとは

カロナールは、アセトアミノフェンを主成分とする解熱・鎮痛剤です。

多くの国で広く使われている薬です。

カロナールは脳内の視床下部に働きかけて体温を調整し、痛みの信号を抑えることで鎮痛・解熱作用を発揮します。

ロキソニンと比べて効果の効きは穏やかですが、副作用が比較的少ないため小児から妊娠中の方など幅広く処方できます。

注意点としては肝臓に負担をかけるため、肝機能に持病のある方やカロナールにアレルギーのある方は使用は控えましょう。

ロキソニンとは

ロキソニンは、ロキソプロフェンを主成分とする非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)です。

炎症を引き起こすプロスタグランジンの生成を抑えることで、鎮痛・抗炎症作用を発揮します。

カロナールよりも痛みや発熱に対して速く、強く作用しますが、副作用も多い為注意が必要です。

しかしよく効く分、注意点が多くあります。

まず15歳未満の方は使用できません。

他にも胃腸や腎臓に負担がかかるため、十二指腸潰瘍や腎臓病などの持病のある方も医師との相談が必要です。

カロナールとロキソニンの比較表

|

項目 |

カロナール |

ロキソニン |

|

有効成分 |

アセトアミノフェン |

ロキソプロフェン |

|

作用メカニズム |

脳に働きかけ、痛みの信号をブロック |

プロスタグランジンの生成を抑制 |

|

副作用 |

胃腸障害やアレルギー反応が少ない。 肝機能障害がある。 |

・胃腸障害 ・腎機能障害 ・アレルギー反応 ・心血管系リスク |

|

鎮痛効果 |

中程度 |

強い |

|

主な使用形態 |

内服薬、坐剤 |

内服薬、外用薬 |

|

代謝臓器 |

肝臓 |

腎臓 |

関連記事:片頭痛の原因や治し方を解説|おすすめの市販薬も紹介

カロナールとロキソニンの使い分けは?

ロキソニンは小児と妊娠中の方には使用できない為、カロナールを選択します。

また、胃腸が弱い方にはロキソニンが不向きなため、まずはカロナールを使うことが一般的です。

さらに、カロナールとロキソニンは様々な製剤があるため、状況に応じて使い分けることもできます。

カロナールの製剤

内服薬でも細かく分かれ、錠剤、粉薬、甘くコーティングされたドライシロップ、液状のシロップがあります。

小児の方は、他の飲料に混ぜて飲みやすくできる、ドライシロップと液状のシロップがおすすめです。

他にも外用薬としてお尻から吸収される坐薬があります。

坐薬は内服薬が難しい場合や、嘔吐症状がある小児におすすめです。

ロキソニンの製剤

内服薬は錠剤と細粒、液剤しかありませんが、外用薬には様々なレパートリーがあります。

テープ剤やゲル、ローションがあり、関節痛や筋肉痛に直接塗布することで効果を発揮します。

外用薬は内服薬と異なり、胃腸への負担が少なく、痛みがある部分にピンポイントで使用できるのが特徴です。

カロナールとロキソニンはどっちが強い?

解熱・鎮痛効果の強さについては、一般的にロキソニンの方が強いとされています。

カロナールは効果は穏やかだが、副作用が少ないのが特徴です。

一方、ロキソニンは効果が強い反面、副作用が起きやすいとされています。

どちらの薬も、次のような副作用が報告されています。

- 腹痛

- 吐き気

- 下痢

- むくみ

関連記事:アセトアミノフェンの重大な副作用とは?効果と併せて解説

カロナールとロキソニンを併用する場合の間隔は?

まずカロナールとロキソニンの併用は、あまり推奨されていません。

これは、根本的な治療にならず、思わぬ副作用を引き起こす可能性があるためです。

痛みや熱が改善しない場合は、他の原因を探して適切な治療法を行うため、医師に相談してみましょう。

ただ、どうしてもという場合は異なる治療効果を及ぼす仕組みを持つため、併用することは可能です。

併用する場合は服用の間隔を適切に保つことが重要で、4~6時間の間隔を必ず空けてください。

カロナールやロキソニンを飲み過ぎるとどうなる?

薬の過剰摂取はどんな場合でも健康に悪影響を及ぼします。

特にカロナールとロキソニンは、それぞれ異なる臓器に負担をかけるため注意が必要です。

カロナール

カロナールは肝臓で代謝されるため、多量に摂取すると肝機能障害を起こす可能性があります。

症状としては黄疸(皮膚や白眼が黄色くなる)、尿の濃さが濃くなるなどが現れます。

ロキソニン

ロキソニンは腎臓で代謝されるため、腎機能障害を起こす可能性があります。

腎臓の持病がある方は悪化する可能性があり、むくみ、頻尿、動悸や息切れといった症状が出ます。

また、胃にも負担をかけてしまうため、胃潰瘍や胃炎を起こすリスクもあるので注意が必要です。

過去に服用した際、腹痛や吐き気が出た方には胃薬と一緒に処方します。

関連記事:頭が痛い時の対処法や痛む場所ごとの原因、コロナとの関係性について

医師によるカロナール・ロキソニンに対する意見

成人ではロキソニンが解熱薬・鎮痛薬として最初に選ばれることが多いですが、中には十分な効果が得られない人もいます。

そのような場合は、カロナールを使用するのが望ましいです。

カロナールはロキソニンと異なり、実は1回に摂取する量を増やすことができます。

1錠で効果が得られない場合は1.5錠、2錠と増やしていくことができ、副作用が少ない点も大きな利点となります。

実際の医療では末期がんの方がカロナールを頻繁に使用することが多いです。

末期がんの方の多くは高齢者であり、腎臓の機能が低下している人が多いので、疼痛の緩和ケアにおいては麻薬と同時併用にてカロナールが選択されることが多いです。

また成人女性の場合は必ず妊娠の有無を聞くようにしています。

ロキソニンは子ども、胎児には禁忌であるため、万が一妊婦さんであった場合に取り返しのつかないことになる可能性があります。

お子様、妊娠の可能性がある、妊娠している方に関しては、非常に注意が必要となるため、自己判断での使用はやめましょう。

西春内科・在宅クリニックでの対応

西春内科・在宅クリニックでは、診察後、必要であればその場でカロナール・ロキソニンを含む、お薬の処方も可能です。

受診した方がいいのか分からないといったことも含めて、何かご不明な点があればお気軽にお電話ください。

まとめ

カロナールとロキソニンは、日常の痛みや炎症を和らげるために有効な薬です。

それぞれの特徴と副作用を理解し、適切に使い分けることが大切です。

ただし、どちらも解熱、鎮痛の効果はありますが、病気を根本的に治す薬ではありません。

一時的に症状を和らげるもの、ということを肝に銘じて使用しましょう。

もし症状が長引いたり、改善が見られない場合は、早めに医療機関を受診してくださいね。

参考文献

解熱鎮痛薬「カロナール(アセトアミノフェン)」 – 巣鴨千石皮ふ科