喉の痛みの市販薬でよく効く商品をランキング形式で徹底比較!

冬に「喉の痛みや咳が止まらず辛い経験をした」という方は多いのではないでしょうか?

喉の痛みが強すぎて唾液を飲みこむのも難しい、本来楽しいはずの食事の時間が億劫になるというのは辛いものです。

この記事では、辛い喉の痛みを治すおすすめの薬を紹介します。

目次

喉の痛みの原因

喉の痛みがひどいと、食事が食べにくくなったり声が出しにくくなったりして辛いですよね。

喉の痛みの原因は以下のように分類できます。

- 細菌やウィルスによる感染

- 鼻詰まりや口呼吸による喉の粘膜の乾燥

- 長時間話すことやカラオケなどによる喉の酷使

- タバコや飲酒による喉への刺激

それぞれの原因に対する対処法は後で詳しく説明します。

関連記事:風邪をひいたかも・・病院に行くべきタイミングはいつ?風邪と症状が似ている病気の見分け方

喉の痛みに効く薬の種類と選び方

薬局やドラッグストアでは様々な種類の市販薬が売られています。しかし、ラインナップが豊富すぎてどれを選らばべ良いか迷うこともあるでしょう。

ここからは、喉の痛みに効く薬を以下の3種類に分類して紹介します。

①うがい薬・のどスプレー

感染経路である喉を直接殺菌する薬です。

水道水には塩素が含まれているため、実は水道水だけのうがいでも充分に感染予防効果があります。

「水道水で1日に15秒のうがいを少なくとも3回行った場合、ポビドンヨードを用いてうがいした場合よりも風邪の発症率を下げた」という日本の論文があるくらいです。

うがいは、喉の奥をしっかり開いて喉の奥まで水が入るイメージで、15秒以上しっかり行いましょう。

注目すべき成分は「ポビドンヨード」と「アズレンスルホン酸ナトリウム」の2種類

予防にはポビドンヨード、炎症が起きてしまった場合にはアズレンスルホン酸ナトリウムと覚えておくと便利です。

うがいが上手くできないお子さんの場合には、ヨード配合のスプレーも有効です。

また、市販薬として販売されている「喉に噴霧して飲み込む」タイプのスプレーでは、3~4回の使用で妊婦の1日耐用上限量(2.0mg)を超える恐れもあるため、使い過ぎには十分な注意が必要です。

②のど飴・トローチ

のど飴やトローチを舐めることで唾液が分泌されます。

唾液には保湿作用もありますし、傷付いた粘膜を修復する機能もあります。

ハーブや生薬が含まれているものもあるので、いくつか試してみて自分の体質や好みに合ったものを探すのがおすすめです。

アズレンスルホン酸ナトリウムやグリチルリチン酸二カリウムは抗炎症作用があるので、初期の喉の炎症への効果が期待できます。

③内服薬

内服薬としては、さまざまな成分が複合されたものが市販薬として発売されています。

成分表示を見ると、どのような症状をメインにした風邪薬なのかを知ることが可能です。

以下で風邪薬の代表的な成分を説明するので、成分表示を見る際の参考にしてみてください。

アスピリン、サリチルアミド、エテンザミド、アセトアミノフェン、イブプロフェン、イソプロピルアンチピリン等です。

解熱作用がある生薬成分としてジリュウ、ショウキョウ、ケイヒ等が、他の解熱鎮痛成分と組み合わせて配合されている場合もあります。

くしゃみや鼻水などアレルギーによる症状を抑える成分です。

抗ヒスタミン成分としては、マレイン酸クロルフェニラミン、マレイン酸カルビノキサミン、メキタジン、フマル酸クレマスチン、塩酸ジフェンヒドラミン等です。

抗コリン成分としては、ベラドンナ総アルカロイドやヨウ化イソプロパミドなどが配合されている場合があります。

リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン、臭化水素酸デキストロメトルファン、ノスカピン、ヒベンズ酸チペピジン、塩酸クロペラスチン等です。

ナンテンジツ等の生薬成分が配合されている場合もあります。

鼻の粘膜や喉の炎症による腫れを和らげることが目的の成分です。

市販薬には、塩化リゾチーム、セラペプターゼ、セミアルカリプロティナーゼ、ブロメライン、グリチルリチン酸二カリウム等が配合されている場合があります。

風邪薬に配合される漢方処方成分、又は単独でかぜの症状の緩和に用いられる漢方処方製剤の主なものとして、葛根湯 (かっこんとう)、麻黄湯(麻黄湯)、小柴胡湯(しょうさいことう)、柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)、小青竜湯(しょうせいりゅうとう)、桂枝湯(けいしとう)、香蘇散(こうそさん)、半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)、麦門冬湯(ばくもんどうとう)があります。

解熱鎮痛成分の配合に伴い、その鎮痛作用を助けることを目的として、ブロムワレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素のような鎮静成分が配合されている場合があります。

解熱鎮痛成分の配合に伴い、胃腸障害を減弱させることを目的として、ケイ酸アルミニウム、酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムゲル等の制酸成分が配合されている場合があります。

カフェイン類解熱鎮痛成分の配合に伴い、その鎮痛作用を助ける目的で、カフェイン、無水カフェイン、安息香酸ナトリウムカフェイン等が配合されている場合があります。

かぜの時に消耗しやすいビタミンやビタミン様物質を補給することを目的として、粘膜の健康維持・回復に重要なビタミンC(アスコルビン酸、アスコルビン酸カルシウム等)、ビタミンB2(リボフラビン、リン酸リボフラビンナトリウム等)、ヘスペリジンや、疲労回復の作用を持つビタミンB1(硝酸チアミン、塩酸フルスチアミン、ビスイブチアミン、チアミンジスルフィド、ベンフォチアミン、ビスベンチアミン等)、アミノエチルスルホン酸(タウリン)等が配合されている場合があります。

また、強壮作用等を期待してニンジンやチクセツニンジン等の生薬成分等が配合されている場合もあります。

関連記事:インフルエンザワクチンにかかる費用や値段はどれくらい?メーカーの種類によって効果は変わる

関連記事:インフルエンザワクチンの副反応・副作用で起こる症状や出やすい人の特徴について解説!

喉の痛みを治すおすすめの市販薬ランキング

ここでは喉の痛みに効くおすすめの市販薬を、先ほど述べた3つの種類に分けてそれぞれ紹介します。

薬選びで迷ったときの参考にしてみてください。

うがい薬

| 商品名 | メーカー希望小売価格 | 内容量 | 主な成分 |

| 580~2,980円(税別) | 50~500mL | ポビドンヨード | |

| 670~3,278円(税別) | 50~500mL | ポビドンヨード | |

| 1,320円(税別) | 30mL | アズレンスルホン酸ナトリウム |

1位.健栄製薬「健栄うがい薬」【第3類医薬品】

- 口臭予防にも効果的!

うがい薬のひとつめは、健栄製薬の「健栄うがい薬」です。ポビドンヨードを配合したうがい薬で、口腔内や喉の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去などに効果を発揮します。

| メーカー希望小売価格 | 580~2,980円(税別) |

| 内容量 | 50~500mL |

| 主な成分 | ポビドンヨード |

2位.シオノギヘルスケア「イソジンうがい薬」【第3類医薬品】

- 医療機関でも利用されている!

続いてシオノギヘルスケアの「イソジンうがい薬」です。こちらもポビドンヨードを配合したうがい薬で、医療機関では手術の消毒液として利用されるなど、高い殺菌作用が認められています。

| メーカー希望小売価格 | 670~3,278円(税別) |

| 内容量 | 50~500mL |

| 主な成分 | ポビドンヨード |

3位.大正製薬「パブロンうがい薬AZ」【第3類医薬品】

- 優れた抗炎症作用!

うがい薬の最後は大正製薬の「パブロンうがい薬AZ」です。アズレンスルホン酸ナトリウムの中でもとりわけ高い効果をもつ「グアイアズレン」を配合しているのが特徴です。

| メーカー希望小売価格 | 1,320円(税別) |

| 内容量 | 30mL |

| 主な成分 | アズレンスルホン酸ナトリウム |

トローチ

| 商品名 | メーカー希望小売価格 | 内容量 | 主な成分 |

| 1,100円(税込) | 24錠 | アズレンスルホン酸ナトリウム | |

| 350~525円(税表記なし) | 8~16錠 | ポビドンヨード | |

| 260~800円(税別) | 6~24錠 | グリチルリチン酸ニカリウム セチルピリジニウム塩化物水和物 セネガ乾燥エキス |

1位.日新薬品工業「トピックAZトローチ」【第3類医薬品】

- ブルーベリー味で子どもにもおすすめ!

おすすめのトローチひとつめは、日新薬品工業の「トピックAZトローチ」。アズレンスルホン酸ナトリウム配合のトローチです。ブルーベリー味であるため、薬が苦手な子どもにもおすすめです。

| メーカー希望小売価格 | 1,100円(税込) |

| 内容量 | 24錠 |

| 主な成分 | アズレンスルホン酸ナトリウム |

2位.日本臓器製薬「アイストローチ」【指定医薬部外品】

- 5種類の豊富な味から選べる!

続いては日本臓器製薬の「アイストローチ」です。名前からも想像できるとおり、ひんやりと冷たいのが特徴。ハチミツ、りんご、ブルーハワイ、オレンジ、レモンの5種類の味がラインナップされています。

| メーカー希望小売価格 | 350~525円(税表記なし) |

| 内容量 | 8~16錠 |

| 主な成分 | セチルピリジニウム塩化物水和物(殺菌成分) |

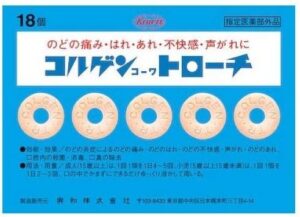

3位.興和「コルゲンコーワトローチ」【指定医薬部外品】

- 3つの有効成分を配合!

最後に紹介するトローチは興和の「コルゲンコーワトローチ」。グリチルリチン酸ニカリウム、セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、セネガ乾燥エキスと効果の異なる3つの有効成分が配合されており、喉を殺菌して炎症を抑えつつ、粘膜も保護してくれます。

| メーカー希望小売価格 | 260~800円(税別) |

| 内容量 | 6~24錠 |

| 主な成分 | グリチルリチン酸ニカリウム セチルピリジニウム塩化物水和物 セネガ乾燥エキス |

内服薬

| 商品名 | メーカー希望小売価格 | 内容量 | 主な成分 |

| 1,000円(税別) | 18錠 | グリチルリチン酸ニカリウム セチルピリジニウム塩化物水和物 セネガ乾燥エキス | |

| 1,200~2,800円(税別) | 18~54錠 | トラネキサム酸 カンゾウ乾燥エキス | |

| 770円(税込) | 16包 | 生薬成分(セネガ、カンゾウなど) |

1位.小林製薬「のどぬ~る鎮痛カプセルa」【第2類医薬品】

- 鎮痛成分イブプロフェン配合!

次は小林製薬の「のどぬ~る鎮痛カプセルa」。鎮痛成分のイブプロフェンと抗炎症成分のトラネキサム酸を配合しており、辛い喉の痛みを和らげ腫れを抑えてくれます。

| メーカー希望小売価格 | 1,000円(税別) |

| 内容量 | 18錠 |

| 主な成分 | グリチルリチン酸ニカリウム セチルピリジニウム塩化物水和物 セネガ乾燥エキス |

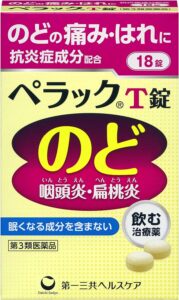

2位.第一三共ヘルスケア「ぺラックT錠」【第3類医薬品】

- 抗炎症成分を1日最大量まで配合!

続いては第一三共ヘルスケアの「ぺラックT錠」です。抗炎症成分のトラネキサム酸を成人の1日あたりの最大量まで配合。さらに抗炎症成分のカンゾウ乾燥エキスも含まれており、喉の腫れを抑えることに特化した内服薬です。

| メーカー希望小売価格 | 1,200~2,800円(税別) |

| 内容量 | 18~54錠 |

| 主な成分 | トラネキサム酸 カンゾウ乾燥エキス |

3位.龍角散「龍角散ダイレクト スティック」【第3類医薬品】

- 水なしで飲める即効性が魅力!

最後は龍角散の「龍角散ダイレクト スティック」です。スティックタイプで粉ではなく顆粒のため、水なしでどこでも飲めるのが魅力。粉末状の生薬成分が喉に直接作用して喉の異物排出を促します。ミント味、ピーチ味、マンゴー味があります。

| メーカー希望小売価格 | 770円(税込) |

| 内容量 | 16包 |

| 主な成分 | 生薬成分(セネガ、カンゾウなど) |

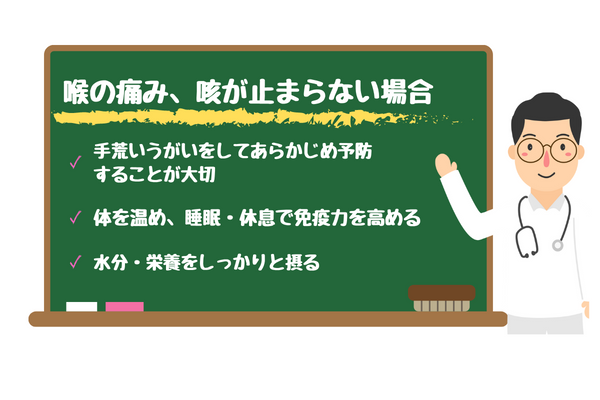

喉の痛みを治すために自宅でできる対処法

それでは次に、自宅でできる対処法について原因ごとにお教えします。

①細菌やウィルスの感染による喉の痛み

細菌やウィルスが原因になっている場合には、薬が効く場合があります。

細菌には抗生剤が効きますが、原因菌や感染部位によって使用する薬剤が違うので病院で処方してもらうことが必要です。

ウィルスには、インフルエンザウィルスによる抗インフルエンザウィルス薬というような、抗ウィルス薬が存在する場合があります。

抗ウイルス薬がある場合は使用し、抗ウイルス薬がない場合には痛み止めなどによる対症療法を行います。

いずれにせよ病院を受診するのが安心です。

②鼻詰まりや口呼吸による喉の粘膜の乾燥による喉の痛み

喉の乾燥を予防する必要があります。

こまめに鼻をかんだり、点鼻薬を使ったりするのも一案です。

睡眠時に口呼吸をしてしまう場合には、口にテープを貼る方法もあります。

あとは、加湿器を設置して湿度を上げる方法も効果的です。

後で詳しく説明しますが、トローチやのど飴などを舐めて唾液を分泌させて喉を潤わせる方法は即効性があります。

③長時間話すことやカラオケなどによる喉の酷使

喉を酷使しないようにする、というのが根本的な解決方法です。

難しい場合には、酷使する際にこまめに水分補給をして喉を潤す、酷使した後でトローチやのど飴を舐めて炎症を抑えるなどの方法が有効です。

どうしても改善しない場合には、病院で鎮痛剤やトランサミンなどを処方してもらい、対症療法で炎症を抑えることになります。

④タバコや飲酒による喉への刺激

こちらも、直接の原因となるタバコや喫煙を控えること、トローチやのど飴を舐めることで防げます。

受動喫煙で間接的なタバコの原因が理由の場合には、喫煙者に影響の少ない場所で喫煙してもらうよう協力してもらいましょう。

風邪を予防する方法

風邪を予防する方法をご紹介します。

一般的な方法として知られており、効果が高いのが手洗いとうがいです。

手洗いについては、しっかりと時間をかけて手首や爪の間なども念入りに洗いましょう。

うがいに関しても時間があるときには30秒以上しっかりと時間をかけて行いましょう

細菌やウィルスに対する免疫力を高めたり、自己治癒力を高めたりするために、常に健康な状態を保つことが望ましいです。

規則正しい生活を送り、栄養バランスを考えた食事を摂り、ストレスを適度に発散することが重要です。

ストレスとは難しいもので、実際にストレスを感じている際には実感が無いことが多くあります。

しかし、いざそのストレスが解消されたり環境が変わったりすると「今振り返ると、あの時はストレスがかかる環境にいたんだ。」と実感することが少なくありません。

日ごろから自分の体調や精神状態をしっかり観察し、ストレスもできれば溜まりすぎる前に解消したいものです。

最近では、瞑想から宗教的な要素を取り除いた「マインドフルネス」という方法も注目されています。

人間の脳は「無」の状態になるのが苦手なため、散歩や呼吸など身体を動かすことに全神経を集中させて「脳に悩み事や雑念を考えさせない」というリラックス方法です。

| ・手洗いうがいによって物理的に細菌やウィルスを体内に入れないこと。 ・精神的にもストレスを溜めずに免疫力や自己治癒力を高めること ・万が一細菌やウィルスが体内に入った場合にも、しっかりと排除する力を保っておくこと |

などが重要となります。

関連記事:風邪に対する豆知識のまとめ!食事やお風呂、睡眠など自宅での過ごし方について

風邪を早く治す方法

前提としては、病気はあらかじめ予防することに勝る方法はありません。

風邪も同様で、風邪になってしまってから対処するのでは時間もかかるので、風邪にかからないように予防するのが先決です。

しかし、どうしても仕事が忙しいなどの理由で、十分な休息が取れない場合もありますよね。

そのような場合に、風邪を早く治す方法もご紹介しておきます。

①睡眠や休養をしっかりとる

予防にも通じますが、免疫力を高めるためには、しっかりと睡眠や休養を取る必要があります。

風邪を引いてしまったと感じたときには、早めに休むようにしましょう。

無理して働いてしまうと悪化させてしまうこともあります。

悪化してしまった場合、結局は完治するまでに時間がかかってしまいます。

②身体を温める

体温が上がると免疫力もアップします。

部屋を暖かくし、湿度も上げるようにしましょう。

体温が高くなりすぎると、逆に体力を消耗してしまう場合もあるため、高熱が続きしんどいようであれば解熱剤の使用も考慮しましょう。

生姜や根菜類、シナモンなどは身体を内から温めてくれるのでおすすめです。

③しっかりと水分補給する

人は食事からも水分を補給しています。

風邪を引いて食事をしっかり摂れない場合には、いつもよりも多めに水分を補給しましょう。

体温が高い場合には、不感蒸泄(ふかんじょうせつ)といって何もしなくても体表面から蒸発してく水分の量が多くなっているため、体温が高い場合にも多めの水分補給が必要です。

水分は水よりもスポーツドリンクや経口補水液のような、塩や砂糖が入っているものの方が浸透圧が上がり吸収されやすいです。

どうしても口から水分が十分に補給できない場合には、病院の外来で点滴をしてもらうのも選択肢の1つです。

経験的には、外来で200mlや500mlの点滴を1本するだけで楽になる患者さんも多いです。

コーヒーや緑茶など利尿作用のある飲み物は避けましょう。

④しっかりと栄養を補給する

食事が食べられる場合や、体力が回復してきて食欲が戻ってきた場合には、少量ずつからでも食事を摂りましょう。

風邪を引くと普段よりも消費エネルギーが上がったり、ビタミンなどの消費が増えて不足している場合があります。

胃や腸の消化管の機能も低下する場合が多いので、うどんやお粥のような低脂肪で水分が多く味の薄いものが推奨されます。

喉の痛みや咳が長引いた場合に考えられる風邪以外の病気は?

喉の痛みや咳が長引く場合には、以下の病気が隠れている場合があります。

| 肺結核 | 2週間以上続く咳で、体重減少、血痰(血の混じった淡)、寝汗が酷いなどの随伴症状がある場合には肺結核も疑われます。 医療機関を受診しましょう。 |

| 逆流性食道炎 | 胸焼けや食後の胃の不快感が出る場合もありますが、喉の違和感や嗄声(させい、声のかすれのこと)だけしか症状が無い場合もあり注意が必要です。 |

| マイコプラズマ肺炎 | 「肺炎マイコプラズマ」という細菌に感染することによって起こる呼吸器感染症です。 頑固な発熱が特徴で、空咳という「コホコホ」という痰を伴わない咳が続くのが特徴的です。 |

| 気管支喘息 | 喘鳴(ぜいめい、喉が「ゼーゼー」、「ヒューヒュー」鳴る)がある場合には気管支喘息も考えられます。 小児の喘息が有名ですが、成人発症の気管支喘息もあるので、いつもと違う咳の場合には病院を受診してください。 アレルギー体質である、小児喘息があった、家族に喘息の人がいる、などの場合には気管支喘息の可能性が高くなります。 |

| 咳喘息 | 風邪の後に咳だけが残る場合には咳喘息の可能性があります。 慢性咳嗽(8週間以上続く咳)の場合で、喘鳴は伴わず、痰を伴わない空咳なのが特徴です。 |

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科在宅クリニックでは、自覚症状や経過を詳細に問診し、身体診察によって自覚していない身体の異変も見つけ出します。

血液検査や尿検査を行いどの臓器に原因があるのかを検査したり、画像検査(レントゲンやCT)によって肺に異常が無いかどうかを観察を行います。

呼吸機能検査や内視鏡検査など、更に検査が必要な場合には、適切な医療機関をご紹介させていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、喉の痛みや咳が止まらない場合の原因や対処法について説明しました。

症状が長引く場合や、いつもと違うなと感じた場合には、西春内科在宅クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

きちんと検査して、症状が早く良くなるように誠実に対応させていただきます。

参考文献

1) Kazunari Satomura et al., Prevention of upper respiratory tract infections by gargling: a randomized trial, Am J Prev Med. 2005 Nov;29(4):302-7. PMID:16242593

2) Kanji Sato, Povidone iodine-induced overt hypothyroidism in a patient with prolonged habitual gargling: urinary excretion of iodine after gargling in normal subjects, Intern Med. 2007;46(7):391-5. PMID:17409604

4)患者さんと家族のための胃食道逆流症(GERD)ガイドブック

6)日本呼吸器学会 咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019作成委員会編:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019. メディカルレビュー社,東京,2019.