熱性けいれんはどう対応すればいい?原因や後遺症を徹底解説

「熱性けいれん」という病気をご存じでしょうか。

熱性けいれんとは子供の発熱の際に突如としてけいれんが発生する病気です。

今回は熱性けいれんの正しい対処法、症状などについて詳しく解説していきます。

熱性けいれんとは

熱性けいれんとは、発熱を伴う際に引き起こされるけいれん発作の一種です。

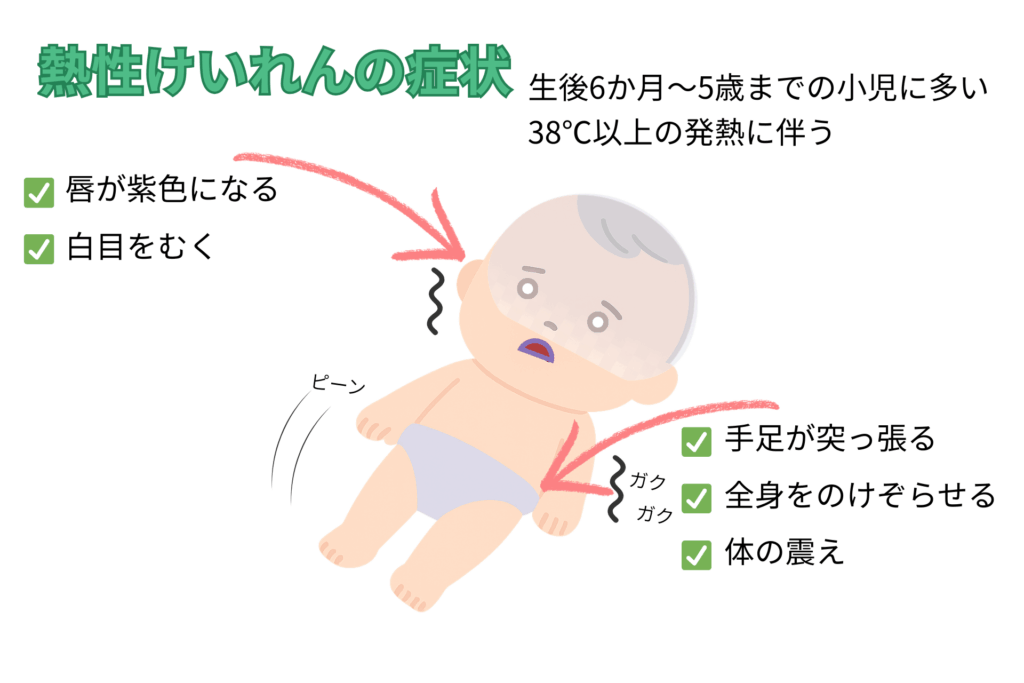

特に生後6か月から5歳までの小児に多く見られますが、成長に伴い6歳前後でほとんど起こらなくなります。

熱性けいれんは通常、38℃以上の発熱時で急激に体温が変化するときに起こり、短時間で治まります。

また、後遺症が残ることはほとんどありません。

熱性けいれんは約8%の子供にみられ、そのうち2~3%はてんかんに移行するといわれています。

関連記事:乳幼児突然死症候群(SIDS)の前兆や原因とは?予防対策も解説

熱性けいれんの症状

熱性けいれんの症状は発作が発生した際に現れます。

症状として体が硬直、手足がガクガクする全身型のものから、目が一点を見つめて反応しないというような分かりにくいものまで様々あります。

発作は数分間続くことが多いですが、まれにそれ以上続く場合もあります。

その中でも主に以下の2つのタイプに分類されます。

単純型熱性けいれん

単純型熱性けいれんは、最も一般的なタイプで、発熱後24時間以内に起こる全身性のけいれんで15分以内に収まります。

また、けいれん後24時間以内に再発しない特徴があります。

複雑型熱性けいれん

複雑型熱性けいれんは以下の条件のうち1つでも当てはまるものを言います。

- 全身の震えが15分以上(途中で停止時間をはさむ場合も含みます)

- けいれんが体の半分または、体の一部に起こる局所性

- 24時間以内にけいれんが2回以上起こる

それぞれの割合としては、単純型の熱性けいれん8割、複雑型の熱性けいれん2割程度です。

両者は経過や治療が違います。

複雑型やけいれん重積症では、けいれんの治療や他の疾患と区別するために入院が必要になることも多くあります。

熱性けいれんの原因

原因として、脳神経細胞が急な体温に上昇に対応できず起こります。

遺伝的な要因もありご両親に熱性けいれんがあった場合、そうでない子供と比べてリスクは2〜3倍程高くなります。

発熱の原因としては夏風邪、インフルエンザ、突発性発疹など急に高熱を出す疾患で多いです。

高熱をきたす疾患はすべてけいれんのきっかけとなります。

関連記事:子どもに多い起立性調節障害の症状とは|原因や治し方を解説

熱性けいれんの予防について

熱性けいれんの予防としてダイアップという座薬を使用します。

使用方法としては、熱の上がりはじめ(37.5~38℃位)に座薬を入れ、8時間後にもう1度坐薬を入れます。

予防で使う基準として以下の場合に座薬を使用することを推奨しています。

- 15分以上続く発作がおきた場合

- 2回以上発作をおこしている場合で、以下の条件を2つ以上満たす場合

- 24時間以内にけいれんを繰り返した

- 焦点性発作

- 発作以前から存在する発達の遅れなど神経学的異常があった

- てんかん、熱性けいれんの家族歴

- 12カ月未満

- 38℃未満での発作

熱性けいれんの予防としてのダイアップの使用は、副作用やリスクがあることもあるため、必ず医師の指示に従って適切に使用する必要があります。

熱性けいれんになったときの対応はどうする?

もし、お子様が熱性けいれんを起こした場合には、落ち着いて対処することが大切です。

発作の長さ・左右対称であるかを確認

熱性けいれんが起きたら迷わず救急車を呼んでください。

嘔吐する場合もあるので気道確保のため横向きで寝かせ、救急要請した後にスマートフォンなどで動画を撮影しましょう。

スマートフォンなどで撮影した動画を診察時に医師に見せることで、診断の役に立ちます。

また、けいれん中の時間も計ることができるため、落ち着いて撮影を行いましょう。

口の中に物を入れない・入っている場合は喉に詰まらないようにする

けいれんが起きている際、舌をかまないようにとタオルを噛ませたり、手をいれたりしてしまうケースが見受けられます。

口の中に何かを入れてしまうことで窒息する危険性や、お箸などの長い物であれば気道を突き刺してしまう危険性があるので口に物を入れないように注意してください。

手を入れた場合は怪我にもつながりますので、気道確保の際はお子様を横に寝かせるようにしてください。

関連記事:【冬から注意】子供の水疱瘡(みずぼうそう)|症状や潜伏期間、予防接種について

熱性けいれんの後遺症は?

短時間のけいれんで後遺症が残ることは基本的にありません。

てんかんに移行する注意が必要な因子なるものがいくつかあります。

- てんかんの家族歴

- けいれんが長く続く場合

- 断続的に続く場合

てんかんに移行する可能性は2~3%と考えられています。

熱性けいれんに気づかなかったらどうなる?

厳密に言うと、熱性けいれんを放置しておいたからてんかんになるというわけではありません。

だたし、リスクが0というわけではありません。

子供が発熱しているときはこまめに様子をチェックしてください。

稀に小さなお子様の場合に、けいれんの動きが小さく見逃してしまうケースがあります。

口をぐっと食いしばっては緩む、腕をぎゅっとしては緩めるなどを繰り返している場合はけいれんを引き起こしている可能性があります。

小さなお子様の場合は特に注意が必要だと言えるでしょう。

関連記事:小児てんかんの発作が出た時の正しい対応|原因や種類、緊急性の高い場合についても解説

西春内科・在宅クリニックでの対応方法

西春内科・在宅クリニックでは、小児の診察が可能です。

お子様の発熱などの風邪諸症状がありましたら、お気軽にご相談ください。

症状に応じて、適切な専門医への紹介も行っています。

まとめ

今回は熱性けいれんについて解説しました。

もし熱性けいれんを起こした場合は、焦らず冷静に対処することが大切となります。

余裕があればけいれんの様子をスマホで撮って動画を医師に見せるとスムーズに対応できます。

お困りの際は一度、医療機関にご相談ください。

参考文献

徳洲会グループ|熱性けいれん

筑後市立病院|熱性けいれんのお話

CAPS CLINIC|熱性けいれんってなぁに?

医療法人すこやか会|おおたにクリニック

吉村クリニック|熱性けいれんについて

生後3ヶ月の発熱は危険?対処法や原因を徹底解説

赤ちゃんの急な発熱で不安になったことはありませんか?

特に赤ちゃんは不調を訴えることができないので、親御さんは心配になるかと思います。

今回は、生後3ヶ月未満の発熱の原因と対処法について詳しく解説していきます。

生後3ヶ月の赤ちゃんの発熱への理解

生後3ヶ月未満の発熱の原因は、約90%がウイルス感染症、約10%は細菌性髄膜炎や敗血症といった奇特な感染症です。

赤ちゃんは通常、生まれた時にお母さんの抗体をもって生まれてきます。

お母さんの抗体を持っているはずの赤ちゃんが発熱している場合は早期に病院への受診が必要です。

また、赤ちゃんは自分で症状を伝えられないため、以下の点に注意して変化を見逃さないようにしましょう。

- 顔色が悪い

- 不機嫌

- ミルクを飲まない

- 泣き止まない

関連記事:乳幼児突然死症候群(SIDS)の前兆や原因とは?予防対策も解説

生後3ヶ月の発熱の一般的な原因と考えられる病気

生後3ヶ月未満の子供が発熱する可能性のある原因はいくつかあります。

それぞれの原因、詳細は以下の通りです。

風邪(上気道感染症)

風邪の主な症状は以下などです。

- 発熱(38.0度程度)

- 咳

- 鼻水

- 嘔吐

- 下痢

風邪の場合、発熱しないこともあります。

風邪ウイルスの感染が原因のため、ウイルスへの免疫ができれば通常3~4日で症状が軽快します。

機嫌がよく、食欲がある場合は、ミルク・授乳をいつも通りにおこなって問題ありません。

RSウイルス

RSウイルスとは、風邪の中の一つであり鼻汁や咳などの呼吸器症状を引き起こすウイルス性感染症です。

1歳までに半数以上、2歳までにほぼ100%の子供が1度は感染するとされており、代表的な風邪のウイルスです。

主な症状として以下などが挙げられます。

- 発熱

- 咳

- 鼻水

- 呼吸困難

- 喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅーといった呼吸)

3ヶ月未満の赤ちゃんが感染すると症状がひどくなりやすいため、RSウイルスを疑う場合、病院を受診しましょう。

関連記事:RSウイルスとは|大人と小児の症状の違いや潜伏期間を解説

尿路感染症(UTI)

尿路感染症は、細菌感染症の中で最も多い疾患となり、腎臓から尿管、尿道、膀胱といった尿の通る経路のどこかで感染が起こり、炎症を起こす病気です。

主な症状として以下などがあります。

- 発熱

- 活気がない

- 不機嫌

- 排尿時の痛み

検査には尿検査のため、赤ちゃんには尿を採取するための袋を取り付け検査を行います。

赤ちゃんの尿路感染症はおむつにした便が陰部に付着し大腸菌が感染症を引き起こすため、以下の点に注意しておむつ替えを行いましょう。

- 便をしたらなるべく速やかにおむつ替えを行う

- おむつ替えの際は、前から後ろに拭く

- 拭く際は、おしりふきの面を変えながら行う

細菌性髄膜炎

細菌性髄膜炎とは、ヒブ(インフルエンザ菌b型:Hib)や肺炎球菌などの細菌が、脊髄や脳を包む髄膜の奥まで入り込んで起こる病気です。

ときに命に関わったり、重い後遺症が残ったりすることもあります。

主な症状には以下などがあります。

- 発熱

- 活気がない

- 不機嫌

- けいれん

- 嘔吐

細菌性髄膜炎は、生後2か月から摂取できるヒブワクチン・肺炎球菌ワクチンでの予防が重要です。

予防接種後の反応

ワクチン接種が原因で発熱することもあります。

その中でも肺炎球菌ワクチン接種後は約10%の確率で発熱します。

| ワクチンの種類 | 発熱あり | 発熱なし | 合計 |

| 肺炎球菌ワクチン単独 | 8(10.4%) | 69(89.6%) | 77 |

| 肺炎球菌以外のワクチン | 15(3.3%) | 433(96.7%) | 448 |

| 肺炎球菌ワクチン+その他のワクチン | 96(11.1%) | 771(88.9%) | 867 |

関連記事:【予防接種】小児の定期接種と任意接種のスケジュールについて

生後3ヶ月の発熱への対処法

状態の確認

| 強い泣き | ・ずっと泣いている ・泣き声が大きい ・痛そうに泣いている ・突然泣き、泣き止まない |

| ※弱い泣き | ・泣き声が小さい ・甲高い声で泣くが、弱い ・声がよわよわしい |

| 食欲不振・意欲低下 | ・顔色が悪い ・食べない、飲まない ・遊ばない |

| ※意識障害 | ・呼びかけに反応しない ・ぐったりしている ・視線が合わない |

弱い泣きの場合、髄膜炎や肺炎などの可能性があり、意識障害の場合は細菌性髄膜炎や脳炎などの可能性がありますので早急に医療機関を受診しましょう。

氷嚢や水枕で冷やす

発熱時、家での対応方法として、1番いいのが氷嚢や水枕で冷やすクーリングです。

おでこに貼って熱を和らげる冷却シートもありますが、氷嚢、水枕の方が効果的です。

使い方としては、体の中でも大きな血管が走っている「首回り」や「足の付け根」などを重点的に冷やすと効果的です。

しかし、あくまで苦痛を取るための一時的な処置となります。

38℃以上が受診の目安

生後3ヶ月以内で38℃以上の発熱であれば重症の感染症である可能性が高いです。

診療時間問わず、すぐに医療機関を受診しましょう。

また、38℃の発熱がなくてもけいれん、意識障害などがあれば至急医療機関を受診しましょう。

関連記事:熱性けいれんはどう対応すればいい?原因や後遺症を徹底解説

38℃以上の熱があるのに手足が冷たいときは?

子供の手足を触って冷たければ悪寒(寒気がして体が震える状態)が出る時で、熱が上がる途中というサインです。

解熱剤は使用せず、体と手足を温めてあげましょう。

しばらく時間がたつと手足もあたたかくなり、体も熱くなっています。

これは、熱が上がりきったサインなので、今度は脇の下や足の付け根を冷やしてあげましょう。

解熱剤の使用は、熱が上がりきってからのタイミングです。

また、使用する際は、医師・薬剤師の指示に従い、自己判断での使用は絶対にしてはいけません。

関連記事:【医師監修】解熱剤が効かない?解熱剤の種類と使うタイミング、効果や副作用について

予防接種後に発熱がある場合の対処

予防接種後に発熱したからといって、必ず副反応とは限りません。

発熱して以下の状態の時は医療機関を受診しましょう。

- 3日以上の発熱

- 日に日に熱が高くなっている

- 水分が取れないほどぐったりしている

- 発熱以外に咳、鼻水などの症状がある

関連記事:子供に流行中のRSウィルス感染症とは?症状や保育園の登園はどうすればいい?

西春内科・在宅クリニックでできる対応

西春内科・在宅クリニックでは、小児の診察も外来にて行っています。

生後3ヶ月未満の子供の発熱に対しては、緊急性が高い可能性があるため、症状に応じて適切な専門医師のご案内が可能です。

発熱や子供の状態で不安なことがあれば、気にせずご相談ください。

まとめ

今回は、生後3ヶ月未満の発熱の対処法や原因などについて詳しく解説してきました。

発熱の原因として、細菌性髄膜炎や敗血症といった奇特な感染症の場合もあります。

38℃を超える発熱、意識障害、けいれん等があれば迷わず医療機関を受診しましょう。

ご心配なことがございましたら医師に相談するのをおすすめします。

参考文献

子供が頭をぶつけた場合の対処方法

今回は、休日や夜間に大切なお子様が、「頭をぶつけた場合」すなわち「頭部外傷」の対処方法についてお話します。

小さなお子さんが頭をぶつけてしまう時期は、ちょうど歩き始めたり、何かによじ登ったりする頃が多いです。

この時期はまだうまく言葉が話せず、親御さんに分かりやすく症状を伝えることはできません。

診察する医師も、親御さん以上にコミュニケーションを取れません。

また症状が現れにくいというのも頭を悩ませる原因になります。

そんなとき、医師が大切なお子さんのどこを見ながら緊急度が高いかどうかを判断しているのか、休日診療あるいは夜間診療に行くべきかについて解説したいと思います。

頭を打ったときに気をつけるべき症状

まずは意識を見る

- ぼんやりしている

- 意識がない

- 元気がない

- 話しかけても反応が乏しい

- 顔色が悪い

- 元気よく泣かない

- けいれんがある

これらは、頭をぶつけたあとに脳にダメージがあるかどうかを簡単に見分けられる方法です。

私たちが診療に当たるときも、このような症状がないか親御さんによく質問します。

普段いつも一緒に過ごしている親御さんからみて、お子さんの様子や受け答えに【いつもと違う様子】がないかよく観察してください。

関連記事:救急外来や救急車を呼ぶ基準や命に関わる危険な症状について解説

意識以外の症状

- 吐いている

- ご飯を食べない、ミルクをあまり飲まない

- 呼吸が乱れている、苦しそう

- 手足の動きがいつもと違う

これらも脳にダメージがあった場合に出現する症状です。

重症の頭部打撲かどうかを分かりやすく判定できる指標です。

上記のような症状がある場合、救急病院へ受診し適切な診察、検査を受けたほうがよいでしょう。

ちなみに、大人においてもこれらの症状は多くが共通しています。

難しいのはこれらの症状が出なかった場合です。

小さなお子さんでは、症状が現れにくく、診療を難しくする要因となっています。

したがって、頭部打撲後は、上記のような症状がなくても、少なくとも一日は注意してお子さんの様子を観察する必要があります。

なかには時間が経ってから、重い症状が出現したというケースもあります。

CT検査について

CTとは?

CTはComputed Tomographyの略で、日本語で、コンピューター断層撮影と訳されます。

皆さんのよく言うCTというのはX 線を使ったもので、正式にはX線CTと言います。

これはX線を体に当てて、X線吸収を画像化する手法です。

言葉にすると難しいですね。

さて、頭部外傷におけるCTでの大きな役割は、以下を診断することです。

- 骨折

- 出血(脳挫傷、くも膜下出血、硬膜下血腫、硬膜外血腫など)

- その他

CTでは必ずしも全ての頭部外傷の診断を網羅できるわけではありません。

しかし、その簡便さから好まれる検査です。

どんなときにCTを撮るの?

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、CTは放射線の被ばくを伴う検査です。

したがって、不要な放射線被ばくは避けるべきです。

実は、小児の頭部外傷については、欧米からガイドライン[1-3]がいくつか提言されています。

小児の頭部外傷においてCTを撮るかどうか悩ましい事が多く、これらのガイドラインではCTを受けるべきかどうかを議論しています。

多くの病院の先生はこれらに沿ってCTが必要かどうかを判断されていることが多いようです。

これらのガイドラインは、ぱっと見ると内容は難しいです。

しかし簡単に言えば、

重い症状が現れている場合には、その症状がない子供よりも頭の中で異常をきたしている可能性が高く、とくにその簡便さや、頭蓋内の観察に優れているCTを撮ったほうが良い

ということなのです。

また診断結果によって行うべき治療も変わりますので、CTの重要性は非常に高いと言えます。

関連記事:休日や夜間に胸痛の症状が出た場合の対処方法|鑑別疾患など

検査はいくら掛かるの?

3割負担と想定した場合、緊急で撮影されたCTは、造影剤という薬を使わないもので約5,000円です。

ここに緊急で救急病院を受診した際の加算として、約3,500円〜7,500円が上乗せされます。

さらに診療費やその他もろもろの処置費が加わり最終的に20,000円近くかかります。

小児の場合は、未就学時は2割の自己負担であるため、この値段よりは安くなります。

※各自治体によって医療費負担を軽減する策が講じられているため、負担額は一律ではなく、この場で詳しくお答えできないことをご了承ください。

またCTは高度医療機器であるため、訪問にて診療を行う家来るドクターではその場でCT検査を行うことはできません。

検査の必要性について往診にて判断し、重症と判断されれば然るべき医療機関にご紹介いたします。

おわりに

今回、小さなお子さんで悩ましい「頭をぶつけた」「頭部外傷」についてお話しました。

症状の重さによって、休日診療、夜間診療、救急病院に行くべきかを判断するのが良いでしょう。

参考文献

1.Kuppermann N, et al. Lancet 2009; 374: 1160–70.

2.Bialy L, et al. Pediatr Emerg Care. 2018 Feb;34(2) 138-144.

悪性腫瘍ってなに?がんも含まれる?それぞれの症状や種類、特徴について

悪性腫瘍は放置しておくと進行し命に関わる疾患です。

もし悪性腫瘍を疑う場合は、医療機関での早期発見・早期治療が大切になってきます。

本記事では悪性腫瘍がどのようなものか、種類や主な症状などについて詳しく解説します。

悪性腫瘍とは

医学的に腫瘍というのは、体の中にできた何かしらの細胞のかたまりのことです。

そして、腫瘍には悪性腫瘍と良性腫瘍があります。

本来、人間の正常な細胞は体の中でバランスよく保たれています。

例えばケガをしたとき、多少の傷跡は残るにしろ元通りになるように再生しますが、過剰に細胞が増殖していくことはありません。

しかし、何らかの原因でできた異常な細胞が、体の中で無秩序に増殖して細胞のかたまりを作ることがあります。これを腫瘍と呼びます。

その腫瘍の中でも、悪性腫瘍とは、増殖した細胞が周囲組織まで侵入し悪性影響を及ぼしたり(浸潤といいます)、体の中の他臓器に飛んで行って別の場所でも増殖する能力(転移といいます)を持つものを指します。

一方で良性腫瘍は、悪性腫瘍にみられるような浸潤や転移をせず、周囲組織を押しのけるようにしてゆっくりと増えます。

がんは悪性腫瘍に含まれるのか

「がん」は悪性腫瘍全体を指す

では“癌”と“がん”はどのように使い分けられているのでしょうか。

ひらがなで書く“がん”は先ほど説明した悪性腫瘍とほぼ同義で使われます。漢字で書く“癌”は悪性腫瘍の中の上皮性腫瘍を指します。

がんは、大きく以下の3つに分類されます。

まず1つ目は上皮細胞から発生するがんです。これは皆さんが一般的にイメージするがんであると思います。

例えば、以下などが挙げられます。

- 肺がん

- 乳がん

- 胃がん

- 大腸がん

- 子宮がん

- 卵巣がん

2つ目は非上皮性細胞から発生するがんで、医学的には肉腫と呼ばれるものです。

筋肉・線維・骨・脂肪・血管・神経など非上皮性細胞から発生した悪性腫瘍をさし、具体的には以下などが挙げられます。

- 骨肉腫

- 横紋筋肉腫

- 脂肪肉腫

- 血管肉腫

3つ目は血液のがんと呼ばれるものです。以下などが挙げられます。

- 白血病

- 悪性リンパ腫

- 骨髄腫

胃にできる悪性腫瘍は胃癌だけかというと、そうではありません。胃癌も胃肉腫もあります。

その理由は、胃がどのように構成されているかというところにあります。

実は胃壁は内側から外側へ向かって粘膜、粘膜下組織、筋肉(平滑筋)、漿膜下組織、漿膜と層構造をなしています。

胃の一番内側にある粘膜から発生する悪性腫瘍を胃癌と呼び、粘膜以外から発生するものに胃肉腫やGISTというのがあります。

しかし、骨は非上皮性のみで上皮性成分がないため発生する悪性腫瘍は骨肉腫のみで、骨癌は存在しません。

また、まれに1つの腫瘍の中に両者が混在する癌肉腫というものも発生します。

「癌」はその一部の上皮性腫瘍だけ

悪性腫瘍のうち、癌と呼ばれるのは上皮性腫瘍のみです。

上皮とは、体の内側を覆う組織をさし、専門的には上皮には扁平上皮および腺上皮があります。

どの部位の悪性腫瘍を癌と呼ぶかは解剖学的な知識が必要になりますが、簡単に言うと消化管や気道などの内側から発生するものか、体の表面を構成するもの、臓器などをおおうものです。

以下などが挙げられます。

- 肺癌

- 乳癌

- 胃癌

- 大腸癌

- 子宮癌

- 卵巣癌

- 舌癌

- 前立腺癌

悪性腫瘍の種類と主な症状

癌

癌の種類は多数ありますので、代表的なものを記載します。

大腸癌

大腸癌は、大腸(結腸・直腸)に発生する悪性腫瘍で、腺腫という良性のポリープががん化するものと、正常粘膜から直接発生するものがあります。

早期癌の段階ではほとんど自覚症状はなく、進行してから症状が出現します

代表的な症状としては以下などです。

- 血便がでる

- 下血する

- 便が細くなる

- おなかが張る

早期癌の段階で発見するためには、健診や人間ドックを欠かさず便潜血検査を行うか、定期的な大腸内視鏡検査を行うことをお勧めします。

関連記事:大腸がんとは?症状やステージについても解説【医師監修】

肺癌

肺癌は肺組織にできる悪性腫瘍です。

発生する場所にもよりますが早期がんの段階では自覚症状が乏しいことが多く、進行してくると頑固な咳、胸痛、血痰、声枯れなどが出てきます。

肺癌は、喫煙や受動喫煙によって発症リスクが高まることが知られていますが、たばこに関係なく発症する肺がんもありますので注意が必要です。

喫煙者は禁煙をすることが大事な予防策になり、胸部レントゲンや低線量CT撮影を行うことなどが早期発見につながります。

関連記事:肺がんの気をつけてほしい初期症状や原因、ステージ(進行度)について

膵臓癌

膵組織(膵管や膵実質)にできる悪性腫瘍を指します。

早期の段階ではほとんど自覚症状がなく、早期発見が極めて難しい癌としてしられています。

進行した際に現れる主な症状は、以下の通りです。

- 腹痛

- 背部痛

- 食欲不振

- 黄疸

突然糖尿病を発症したり、糖尿病患者さんの血糖のコントロールが急激に悪化するなどで気が付かれることもあります。

肉腫

体全体にできる肉腫のうち、骨にできる肉腫は全体の約25%を占めます。

ただし骨の肉腫自体も非常に珍しく、日本全体でも患者数は年間500人~800人程度と報告されています。

骨にできる肉腫の中に、以下などが挙げられます。

- 骨肉腫

- 軟骨肉腫

- ユーイング肉腫

- 骨巨細胞腫

その中の骨肉腫は、10~20代の若年者の膝周囲や肩周囲に発生することが多いとされています。

主な症状は肉腫ができた部位の痛みですが、レントゲン検査で骨に変化があらわれるまで症状が出ないことも珍しくありません。

悪性リンパ腫

悪性リンパ腫は、血液細胞の白血球の中の、成熟したリンパ球ががん化したものです。

癌化したリンパ細胞が、リンパ節内などで無秩序に増えていきます。

リンパ節メインに腫瘍が発生した場合は、首や腋、足の付け根などにしこりを触れることで気が付く場合もあります。

また、腹腔内臓器に現れる変化では脾臓が腫れることが多く、おなかが張った感じがすることもあります。

リンパ節以外にも、皮膚や消化管、肺、肝臓、脳など様々な臓器にリンパ腫ができることがあり、できた部位の臓器に特有な症状が出現するため、症状はさまざまです。

その中でも、悪性リンパ腫に特徴的な症状として、以下などがあります。

- 長く続く微熱

- 寝汗

- 体重減少

白血病

白血病は誰しも聞いたことがある病名だと思いますが、実は急性白血病と慢性白血病に分かれ、またそれぞれのなかに細分化された病名があります。

急性白血病

その名の通り病状の進行経過が早く、放置すれば必ず命を落としてしまう病気です。

血液は骨髄の中にある造血幹細胞から赤血球、白血球、血小板などに分化成熟していきますが、急性白血病はその造血幹細胞から、成熟した細胞に分化する途中の段階で成熟が止まり、機能をほとんどもたない細胞が無秩序に増えてしまう病気です。

その結果、貧血になったり、白血球が減少し感染症にかかりやすくなったり、血小板の数が低下して出血が止まらなくなるという症状が起こります。

慢性白血病

慢性白血病は急性白血病と違い、細胞としての機能をもった細胞が無秩序に増えすぎてしまう病気です。

慢性期という症状が緩やかに進む段階ではあまり自覚症状はなく、あっても軽い倦怠感や体重減少などです。

徐々に進行して移行期になると、貧血や持続的な発熱などがみられるようになります。

最終的には急性転化と呼ばれる時期になり、急性転化になると機能をもたない白血病細胞が際限なく増え続ける状態となり、急性白血病のような状態になります。

その結果、貧血、血が止まりにくく出血する、感染症に対する免疫力が落ちて高熱をだすなどの症状が見られます。

少しでも違和感を感じたらすぐに病院へ

がんは少しずつ大きくなる

悪性腫瘍は自覚症状がない間に発生し、徐々に進行しています。がんの種類によっても様々ですが、大腸がんを例にとって説明させていただきます。

大腸がんは若い人に少なく中高年から徐々に患者数が増えてきます。

これからわかるよう、日々の生活習慣などが原因で年齢を増すごとに細胞DNAなどに障害が起きやすくなり、その結果癌化しやすくなると言われています。

また、早期がんが発生したとしても、気が付いていないだけで、症状が出現する進行がんになるまでには1年以上かかるとされています。

つまり、癌は突拍子もなくできることは少なく、少しずつ変化しながら発生してきます。がんは早期の段階で発見し治療するのと、進行がんになってから治療するのではその後の経過が大きく変わります。

早期発見、早期治療をするためにも、少しでも違和感があれば早めに医療機関を受診しましょう。

症状がなかなか治らない

悪性腫瘍の中には、全く症状がなかったり、見た目ではどこが異常なのか分からないことも多いです。

しかし、例えば、胃に腫瘍ができ徐々に進行してくるにつれて、食欲不振が続く、薬ではなかなか治らない腹痛や嘔吐が出現する、徐々に体重減少が進むなどの持続的な症状が認められます。

また腹痛などの症状がなくとも、最近少し元気がない、といったことが悪性腫瘍の症状である場合もあります。

悪性腫瘍に伴う症状は、悪性腫瘍を治療しないかぎり治らないため、軽い症状だとしてもなかなか治らない症状がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。

出血しやすい

悪性腫瘍が発生した場合は、いろいろな症状とともに出血しやすくなります。いくつか例を挙げて説明させていただきます。

咽頭・気管・肺などの呼吸器関連の臓器に悪性腫瘍ができ、症状が進行すると血が混じった痰がでることがあります。

悪性腫瘍から出た新鮮な赤色の出血が痰に交じってでてくる場合や、肺の中にたまった血が時間をおいてから黒色血痰となって出てくる場合もあります。

食道・胃・十二指腸など上部消化管に悪性腫瘍ができた場合も同様に、悪性腫瘍から出血吐血などとして出血しやすくなります。

上部消化管の出血は、腫瘍から出血したものが胃にたまり、血液中の鉄分が胃酸により酸化されるため嘔吐・吐血した場合赤黒い色となります。出血量が多いときは黒色便として排泄されることもあります。

血液がんなどでは、血小板減少によって出血しやすくなることもあります。血小板は血液中の止血作用を有する細胞の一種です。

血液がんなどで血液中の血小板数が減少すると、容易に出血が起こりやすく血が止まりにくくなります。

その主な症状としては、以下などです。

- どこにぶつけたかも覚えていなけど青あざができる

- 指先に点状出血がみられる

- 鼻血や歯肉出血がでやすくなる

出血しやすい症状は、通常の疾患では起こり得ず、詳しく検査が必要です。気になることがあれば早めに医療機関を受診しましょう。

CT検査やMRI検査で早期発見につなげる

悪性腫瘍の早期発見には、CTやMRIのような検査はとても有用です。どちらの検査がより有用ということはなく、それぞれの検査の得意不得意があるため、どちらも適応が正しければとても有用な検査です。

CTとは「Computed Tomography(コンピューテッド・トモグラフィ/コンピュータ断層撮影)」の略で、X線を用いて人体の内部の正確な輪切り画像を作り出す機器です。体の周り360度方向から円周状にX線を照射し、集めた情報をコンピュータが映像化します。

近年は技術の進歩により被ばく量は少ないが解像度もとても高くなったため、小さい負担で小さい腫瘍も見つけることが可能になっています。

レントゲンと並ぶ一般的な画像診断方法として、多くのクリニック・病院に普及しています。

CTの得意分野は、臓器の形態が崩れたときなどです。具体的には、胸部レントゲンでは判別できない早期肺癌の検出が可能であったり、肝臓や腎臓、膵臓などの実質臓器の腫瘍を見つけることが可能です。

しかし胃、大腸という管腔臓器の早期がんの発見は苦手で、これらの臓器の早期がんには内視鏡検査が適しています。

MRIは「Magnetic Resonance Imaging(マグネティック・レゾナンス・イメージング/磁気共鳴画像診断)」の略で、磁力を使って得た体からの信号をとらえて映像化します。

CTの方が解像度は高いですが、CTでは見つけられない変化を描出できることも多く、被ばくの心配がないなどのメリットもあります。

腹部や骨盤内の腫瘍のがんの検出度は高く、また脳梗塞や脳腫瘍といった脳疾患に対してはMRIの方が適しています。

関連記事:抗がん剤治療の副作用や費用について解説

悪性腫瘍が心配な人はCT検査をおすすめ

悪性腫瘍が心配な人がどのような対応ができるのかというと、予防と早期発見です。

普段の食事・運動・ストレスなどの生活習慣を見直すことで予防をし、健診などを受けて早期発見をすることがとても大切です。

特に、自覚症状がない人は、がん検診などをする意欲がわかないかもしれません。

ただ日本人の2人1人ががんになると言われている時代です。

少しでも違和感や心配事があれば早めに医療機関を受診し、CT検査などの必要性を主治医と相談してください。

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科在宅クリニックにはCT機器を導入しており、常勤医にはレントゲンやCT画像の読影の専門家である放射線科専門医がおります。

頭部CT検査により悪性腫瘍を含む治療が必要な病変が見つかった場合には、脳神経外科の診療が可能な病院をご紹介させていただきます。

まとめ

悪性腫瘍に対して大切なのは、予防することと、早期発見・早期治療につなげることです。

普段から自分の体の状態を知っておくことが大切で、その時には身近なかかりつけ医は力強いパートナーになってくれます。

少しでも心配事があれば早めに医療機関を受診し相談しましょう。

参考文献:

慢性硬膜下血腫を放置するとどうなる?認知症などの症状や手術について

慢性硬膜下血腫は適切な治療と早期発見で治る病気です。

頭を打った後しばらくしてから頭の中に血がたまることで脳を圧迫して以下などの症状が出てきます。

- 頭痛

- 認知症

- 失語

- 麻痺

- ふらつき

高齢者に多く周囲の人がいつも違う様子で気づくことも多いですが、認知症などの精神症状は年齢のせいで気づかれないことも多いため、気になる症状があれば一度検査を受けてみてください。

慢性硬膜下血腫の原因

慢性硬膜下血腫の概要

慢性硬膜下血腫は頭を打った後にしばらくしてから、頭蓋骨の内側で脳を包む硬膜と脳の間に血がたまることで脳を圧迫する病気です。

交通事故など強い衝撃を受けた際に急性期におこる急性硬膜下血腫とは異なり、頭を打った直後に検査を受けて異常がなくても1-3ヶ月ほどして慢性的に血がたまることで症状を来します。

左右のどちらかにできることが多いですが、稀に(10%程度)両側にできることもあります。

血腫ができる理由はまだ完全にはわかっていませんが、脳の表面の細かい静脈が切れて小出血が生じ、そこに炎症が起こり被膜を形成して中に血液がたまり血腫となると言われています。

さらに血腫被膜の中に髄液が流入することや、被膜上の血管からの出血を繰り返すことで血腫が増大していきます。

軽い頭部への打撲や頭部打撃のない転倒

脳に萎縮のある高齢者に多い病気で、家の机や柱で軽くぶつけたといった程度でも起こることがあります。

また10-20%程度の方ははっきりとした頭部打撲歴のなくても起こることがあります。

その他の原因(アルコール多飲、感染症、癌を患っている、動脈硬化、貧血など)

頭部打撲や転倒歴以外の原因としては以下などがあります。

- アルコール多飲

- 感染症

- 癌を患っている方

- 貧血

特に癌の方は稀に硬膜に癌細胞が転移することで難治性再発性の慢性硬膜下血腫を発症する方がおられます。

関連記事:痛風の前兆とは?痛風になりやすい食べ物や食事による原因

関連記事:胃がんの症状は胃炎や胃潰瘍と似ている?【早めの検診を】

慢性硬膜下血腫になりやすい人の特徴

男性の高齢者

一般的に男性の高齢者の割合が多いとされていますが、頭部打撲歴のある方は女性でもなります。

脳萎縮がある方は特に血腫がたまりやすく、また術後再発の可能性が高くなります。

抗血小板薬や抗凝固薬など血をサラサラにする薬を飲んでいる人

脳梗塞や心臓の病気をされたことがある方は抗血小板薬(バイアスピリン、クロピドグレルなど)や抗凝固薬(ワーファリン、イグザレルト、エリキュースなど)を内服されていることが多く、発症リスクは高くなります。

アルコールを多飲する人

アルコールに関しては過去の論文報告からも明らかな差はありませんが、なりやすい傾向、再発しやすい傾向にはあります。

肝臓疾患、血液疾患のある人

肝臓疾患、血液疾患のある方は血小板の数が少ないことや、血液凝固機能に異常があることがありますので発症リスクが通常の方より高くなります。

血液透析をしている人

血液透析をしている方も発症リスクが高くなると言われています。

透析中に抗凝固薬を使用することや、動脈硬化を合併しており抗血小板薬を内服している方が多いことが原因として考えられます。

慢性硬膜下血腫の主な症状

頭痛

血腫が原因で慢性的に頭痛が続いている場合があります。

頭痛は首のこりや筋緊張、片頭痛など原因は様々ありますが、特に頭部打撲歴のある方など症状が続いていれば一度受診して相談してください。

認知症症状

血腫が原因で急速に認知症症状が進行することがあります。

高齢者に多い病気であり元々認知症を患っている方も多いですが、急に認知症が進行した、異常な行動や言動が見られた場合などは血腫が原因のこともあります。

関連記事:認知症が一気に進む原因や知っておきたい予防と対策について

失語

日本人の大半は右利きであり、その内90%程度は左側の脳が優位半球であり言語機能があります。

言語機能がある側の脳に血腫があり脳を圧迫すると、言葉が出にくい、会話が噛み合わないといった失語症状が出ます。

失禁

尿失禁は高齢者の方であれば珍しい症状ではないすが、こちらも急に失禁することが多くなった場合や普通にトイレでできていた方が失禁するようになった場合など血腫が原因となっている場合があります。

麻痺

外来を受診されて慢性硬膜下血腫が見つかる場合で最も多いのは麻痺症状です。

麻痺といっても軽い麻痺であれば違和感程度のこともありますが、どちらかの腕が重だるい、ものをよく落とす、歩いていると左右どちらかに寄っていくなど歩行障害を来して周囲の人から指摘されて見つかるといった場合も多いです。

放置すると意識障害や呼吸停止になることも

慢性硬膜下血腫で緊急性を要することは稀ですが、長期間放置して血腫量が非常に増えた場合は脳を強く圧迫し意識障害や呼吸状態の悪化、最悪の場合は呼吸停止を来し命に危険が及ぶこともあります。

慢性硬膜下血腫の治療について

CT検査やMRI検査

慢性硬膜下血腫が疑われる場合はまず頭部CT検査で診断します。

CT検査で診断することが可能ですが、慢性硬膜下水腫といった似た病気もあります。

慢性硬膜下水腫の場合は基本的に症状を来すこともなく、治療の必要性はありません。

判断が難しい場合はMRI検査を追加で行えば確実に診断できます。

術後も何度かCT検査を行い、再発の危険性がないと判断されるまで1-3ヶ月置きに行うことが一般的です。

薬による治療

血腫の量が少ない場合は症状を来さないこともあり、自然と血腫が吸収されて治る場合もあります。

一般的に薬による治療で効果があると言われているのは五苓散という漢方薬で血腫の吸収を促進する効果があります。

その他にはアドナ、トランサミンといった止血剤薬を用いる場合もあります。

手術による治療

慢性硬膜下血腫により頭痛、麻痺、失語、認知症など精神症状などの症状を来している場合の治療法は手術になります。

手術は局所麻酔で行うことがほとんどであり頭皮を4cm程度切り、頭蓋骨に100玉程度の穴を空けます。

脳の外側にある硬膜という膜を切開し、チューブを挿入して血腫を吸い出して水で洗浄して傷を縫って終わります。

手術時間は30分-1時間程度で、挿入したチューブは1日置いといて翌日に頭部CTで血腫再発がないことを確認してから抜きます。

経過が順調であれば1週間程度で退院可能となります。

また稀に石灰化した血腫や難治性の場合は全身麻酔下で開頭手術になる場合もあります。

慢性硬膜下血腫の再発と後遺症について

手術後の再発率は約10%

手術後に症状が良くなっても再発する方がおられ、約10%程度と言われています。

再発した場合も血腫が少なく無症状であれば薬による治療で治ることもありますが、再度症状を来す場合には再手術が必要になります。

多くは前回治療した場所と同様の傷、頭蓋骨の穴を用いて行うことができます。

早期発見と適切な治療で症状は良くなる

慢性硬膜下血腫によって起こっている症状は適切な治療を行い血腫が無くなれば良くなることがほとんどです。

早い方であれば手術直後に麻痺や失語、頭痛症状が良くなる方もおられます。

血腫による麻痺や歩行障害などの症状は血腫が無くなれば良くなりますが、発見が遅れれば廃用による筋力低下や身体機能低下によって以前のような状態に戻ることが難しくなる方もいます。

治る病気と言われますが意外と半年~1年後の良好な経過をたどる方は70%程度になります。

さらに血腫が非常に増えた場合は意識障害を来し命に危険が及ぶこともまれにありますので、気になる症状があれば早めに相談してください。

頭を打って頭痛が続く、ふらつきがある人はCT検査を

頭をぶつけたけどその時はなんともなかった、検査したけど異常がなかったという方でも、しばらくして以下などの症状が出てきた方は一度頭部CT検査を受けられることをおすすめします。

- 最近頭痛が続いている

- 歩くときにふらつく

- しゃべりにくい

また高齢の方は血液をさらさらにする薬を内服されている方も多いので、頭部をぶつけた覚えがないといった程度の軽微な打撲でも起こることがあります。

気になる症状があれば一度頭部CT検査を受けることをおすすめします。

関連記事:介護が必要になる原因で多いフレイル(高齢による衰弱)とはどんな状態なのか?

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科在宅クリニックにはCT機器を導入しており、常勤医にはレントゲンやCT画像の読影の専門家である放射線科専門医がおります。

頭部CT検査により慢性硬膜下血腫を含む治療が必要な病変が見つかった場合には、脳神経外科の診療が可能な病院をご紹介させていただきます。

まとめ

慢性硬膜下血腫は頭部打撲後にしばらくして発症する病気であり、頭痛やめまい、手足の麻痺、言語障害など様々な症状を来しますが、適切な治療をすれば症状が改善する病気です。

思い当たることがあり、ご心配な方はいつでも当院へご相談ください。

こどもが風邪の時におすすめの食べ物は?ご飯を食べないときの対応を解説!

こどもが風邪をひいてしまい食欲がない場合、心配や不安になってしまう方も少なくないでしょう。

特に乳幼児は自分で症状を詳しく説明できないため、保護者の方々は対応に戸惑うことも。

この記事では、症状別のおすすめの食事から、避けた方がいい食べ物まで、詳しくご説明します。

ご家庭での看病にお役立てください。

こどもが風邪の時にごはんを食べさせた方がいい?

こどもが風邪で食欲不振になった時、多くの保護者の方が「食べないと体力が落ちてしまうのでは?」と心配されます。

しかし、結論から申し上げると、無理に食事をさせる必要はありません。

風邪の初期は、体が自然と食欲を抑制することで消化器系の負担を減らし、免疫機能に体力を集中させているため食欲不振になることがあります。

体調が悪い時は消化器系の働きも弱まっているため、胃腸に負担をかけない方が回復を早める場合があります。

ただし、発熱や下痢による脱水症状を引き起こすことがあるため、水分補給はしっかりと行いましょう。

関連記事:発熱時の入浴はダメ?!入浴の注意点と避けるべきケースを解説

こどもの風邪におすすめの食べ物、避ける食べ物【症状別】

風邪の引き初め

風邪の引き始めは、消化機能が一時的に低下します。

そのため、食物繊維の多い野菜や脂っこい料理、カレーなどの刺激物は控えめにしましょう。

代わりに、煮物や蒸し料理など消化に優しい調理法を選び、薄味で温かい食事を心がけることで、体の回復を助けることができます。

| おすすめの食べ物 | 避けるべき食べ物 | |

| 主食 |

・おかゆ |

・チャーハン |

| 主菜 | ・白身魚の煮つけ ・湯豆腐 |

・肉料理 |

| 汁物 | ・具少なめの味噌汁 ・薄味のコンソメスープ |

・ラーメン |

のどの痛み

のどの痛みがある時は、柔らかく刺激の少ない食べ物を中心に選びましょう。

温かい食事は体を温め、冷たい食事は炎症を抑える効果があるため、体調と好みに合わせて選んでください。

おすすめはおかゆや茶碗蒸し、スープ類です。

また、はちみつには抗菌作用があり、のどの痛みを和らげます。

※はちみつは1歳未満の乳児には与えないでください。ボツリヌス菌による食中毒の危険性があります。

| おすすめの食べ物 | 避けるべき食べ物 | |

| 主菜 |

・茶碗蒸し | ・唐揚げ ・固い肉料理 |

| 副菜 |

・蒸し野菜 | ・生野菜サラダ ・固い根菜類 |

| 飲み物 |

・はちみつレモン | ・炭酸飲料 ・熱すぎるor冷たい飲み物 |

発熱

発熱時は体の水分が失われやすくなっています。

まずは水分とミネラルの補給を優先し、体力が回復してきたら少しずつ食事量を増やしていきましょう。

また、発熱で体温が上がると、消化器系の働きも低下します。

そのため、消化の良い食事を少量ずつ取ることが大切です。

| おすすめの食べ物 | 避けるべき食べ物 | |

| デザート |

・プリン | ・アイスクリーム ・バナナ |

| 飲み物 |

・スポーツドリンク | ・カフェイン飲料(コーヒー・紅茶) ・アルコール類 |

嘔吐や下痢症状があるとき

嘔吐や下痢がある場合、脱水症状に注意が必要です。

水分補給を十分に行いながら、胃腸への負担が少なく消化吸収の良い食事を心がけましょう。

腸の働きが弱っているため、香辛料を使った料理や油っこい食事、乳製品は避け、おかゆや煮込み料理など胃腸に優しい食材を選ぶことが大切です。

また、食事は一度に多く取るのではなく、少量ずつ回数を分けて取ることをおすすめします。

| おすすめの食べ物 | 避けるべき食べ物 | |

| 水分補給 |

・経口補水液 | ・乳製品 ・柑橘系のジュース |

| 食事 |

・おかゆ |

・生もの |

鼻水・鼻詰まり

鼻づまりがあると、においを感じにくくなることで食欲も低下しやすいです。

温かい食事や蒸気の立ち上る料理は、鼻づまりを和らげる効果があります。

また、ビタミンAやCを含む緑黄色野菜を取り入れることで、粘膜を保護し、ウイルスへの抵抗力を高めることができます。

| おすすめの食べ物 | 避けるべき食べ物 | |

| 主食 |

・温かいそば | ・冷たい麺類 |

| 汁物 |

・生姜やにんにく入りの温かいスープ | ・冷たい汁物 ・濃すぎるスープ |

| 飲み物 |

・生姜湯 | ・冷たい飲み物 |

こどもが風邪の時に避けたい食べ物

上記でも簡単に解説しましたが、なぜ脂っこい食べ物や食物繊維の多い食べ物をなぜ避けるべき必要があるのでしょうか。

これらの理由について解説していきます。

脂っこいもの

風邪を引いている時は、消化機能が低下しているため、脂っこい食べ物は控えめにしましょう。

からあげやとんかつ、天ぷらなどの揚げ物は胃腸に負担がかかります。

また、ラーメンなどの脂の多い麺類や、脂身の多い肉料理も避けた方が良いでしょう。

食物繊維の多い根菜類

消化機能が弱っている時は、食物繊維を多く含む根菜類の摂取にも注意が必要です。

特にごぼうや里芋などの固い根菜類は、柔らかく煮込むなどの工夫をしない限り、胃腸に負担がかかってしまいます。

砂糖が多く使用されているお菓子

甘いお菓子は一時的に気分を良くしてくれますが、砂糖の摂り過ぎは免疫力の低下を招く可能性があります。

また、のどの粘膜を刺激する原因にもなるため、風邪の症状を悪化させてしまうことがあります。

カフェインを含むもの

お茶やコーラなどのカフェインを含む飲み物は利尿作用があり、必要な水分が体外に排出されやすくなってしまいます。

特に発熱時は脱水症状に注意が必要なため、カフェイン飲料は控えめにしましょう。

刺激の強いもの

カレーや唐辛子など刺激の強い食べ物は、胃腸の粘膜を刺激する可能性があります。

また、のどの痛みがある時は特に避けた方が良いでしょう。

関連記事:インフルエンザの予防は必要?日常でできる予防方法とおすすめの食品を解説

こどもが風邪の時の食事が出来なくても水分補給をしっかりと!

風邪で食欲が落ちている時は、食事よりも水分補給を優先することが大切です。

特に発熱や下痢の症状がある場合は、体から水分が失われやすい状態になっています。

水分補給の際は、常温か少しぬるめの温度で一度に大量に飲むのではなく、少しずつ、こまめに補給することを心がけましょう。

こどもの年齢や好みに合わせて、以下のような飲み物を選択してください。

乳幼児

- 母乳

- ミルク

幼児以上のこども

- 白湯

- お茶

- スポーツドリンクを薄めたもの

- スープ

- 具の少ないみそ汁

こどもが風邪で食事ができなくても薬は飲ませていい?

お子さんが食事できなくても、医師から処方された風邪薬は基本的に飲ませて問題ありません。

こども用の薬の多くは、空腹時でも副作用が出にくいように作られています。

ただし、薬を飲ませる時は、少量の水やぬるま湯を一緒に与えてあげましょう。

熱や痛みが強い時は、食事ができなくても解熱鎮痛薬を使うことで症状が楽になることがあります。

心配な点があれば、必ず医師や薬剤師に相談してください。

特に「食後に飲む」と指示された薬がある場合や、お子さんが薬を上手に飲めない時は、専門家に相談するのが賢明です。

関連記事:薬を飲み忘れたらどうする?健康への影響や防止のアイデアを紹介

西春内科・在宅クリニックでできること

西春内科・在宅クリニックでは、小児の診察も可能です。

薬の処方から診察、お食事の相談も行っております。

お子様が風邪をひいて食欲がない場合など、お困りの症状がありましたらお気軽にご相談下さい。

WEBから簡単に診察の予約が可能です。

まとめ

お子さんが風邪を引いた時は、無理にご飯を食べさせる必要はありません。

むしろ大切なのは、水分補給と十分な休息です。

食事は無理をせず、体調に合わせて少しずつ食べられるものを与えてあげてください。

日頃からバランスの良い食事と規則正しい生活で、風邪に強い体を作ることが一番の予防です。

心配な時は、遠慮なく医師に相談してください。

参考文献

風邪のときの食べ物はこれがおすすめ! OKな食べ物とNGな食べ物とは

アナフィラキシーって?コロナのワクチン接種でもなるの?│症状・治療・原因・対応

全国各地で新型コロナウイルスの3回目ワクチン接種が本格的に始まり、「アナフィラキシー」という言葉が以前よりもさらに注目されるようになりました。

実際に、「アナフィラキシーになったらどうすればいいの?」とご心配な方も多くいらっしゃいます。

そこで、今回はアナフィラキシーとはいったいどういったものなのか…改めて、詳しく解説していきたいと思います。

アナフィラキシーとは

アナフィラキシー(英語:Anaphylaxis)とは、「食物や薬などのアレルゲンの侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状が現れて、生命に危機を与えうる過敏反応」のことをいいます。

複数臓器とは、消化器・循環器・呼吸器・神経・皮膚などを指します。

「フィラキシー(phylaxis)」は防御反応を意味する言葉です。

これに、否定の意味の「アナ(ana)」が加わり、有害な防御反応を意味する言葉になりました。

そして、よく耳にする「アナフィラキシーショック」は、アナフィラキシーにより、急激な血圧の低下、呼吸困難、意識障害などを引き起こし、場合によっては生命を脅かす危険な状態になることを指します。

アナフィラキシーの原因

アナフィラキシーは、食べ物だけでなく、注射やアレルゲンとの接触、運動、精神的ストレスにより起こることもあります。

アナフィラキシーの主な原因は、卵や甲殻類などの食べ物・抗生物質やワクチンなどの薬、蜂などの虫刺されとなっています。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

食べ物によるアナフィラキシー

アナフィラキシーを引き起こすリスクが高い食品として、卵、牛乳、小麦、そば、ピーナッツ、えび、かにの7品目は食品衛生法において「特定原材料」として食品表示が義務づけられています。

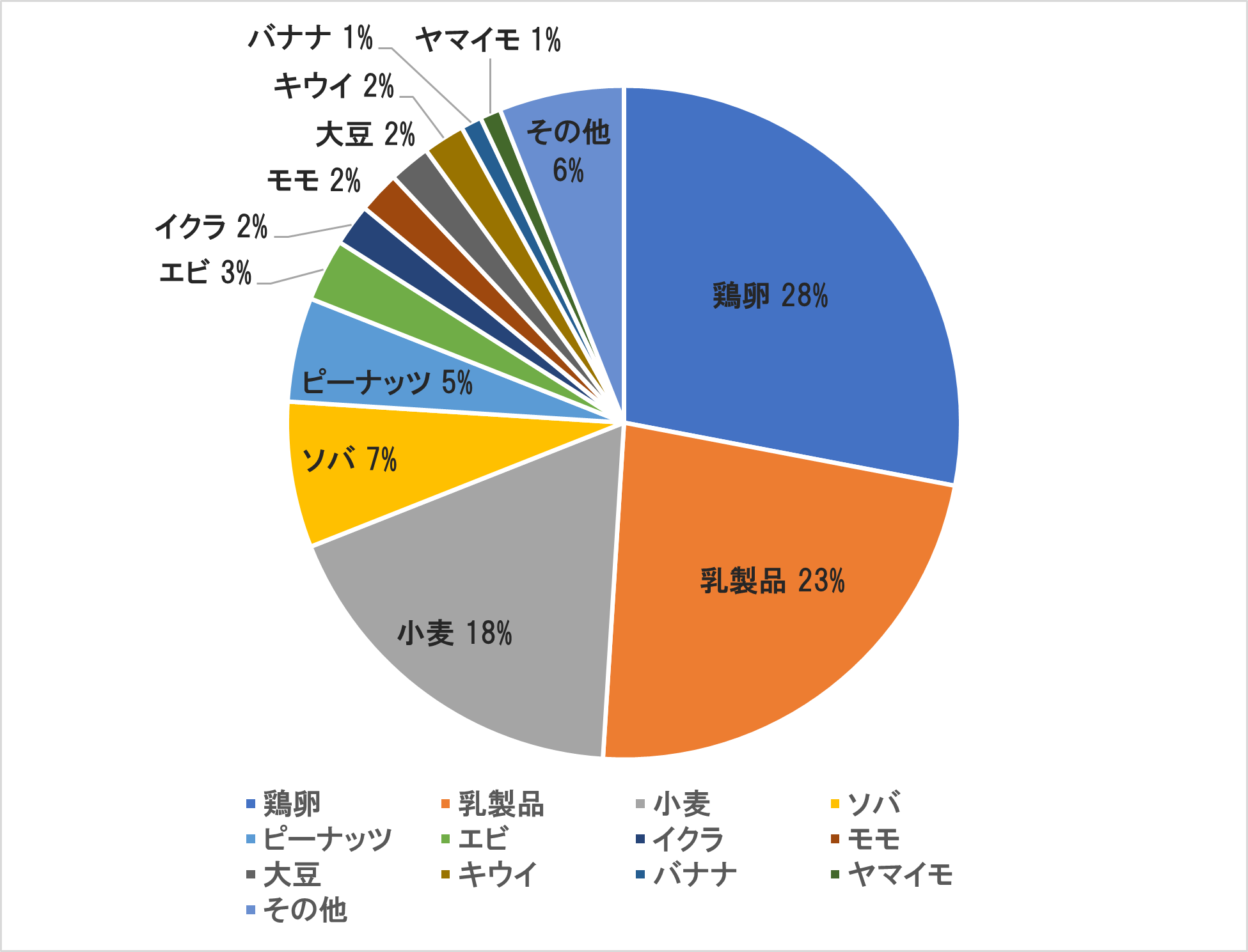

特に、卵のアレルギーが最も多く、アナフィラキシーを引き起こす代表的な食べ物は以下の通りです。

食べ物によるアナフィラキシーは自宅で最も起こりやすいとされており、自宅でいつ起きてもいいような対策が大事です。

一般に食べ物アレルギーは乳幼児で発症することが多く、年を取るにつれて減少していきます。

稀に、原因となる食べ物を食べた後の数時間以内に運動をすると、アナフィラキシー症状を引き起こすことがあります。

これを食物依存性運動誘発アナフィラキシーといいます。

主に、小麦が原因となる場合が多く、運動により多量の抗原が吸収されるためとされています。

至急、救急車を呼んで病院へ搬送するなど迅速な対応が必要です。

薬物(予防接種)によるアナフィラキシー

アナフィラキシーを引き起こしやすい薬剤は、以下の通りです。

薬のアレルギーがある場合は、医療機関に受診する際に予め伝えるようにしましょう。

抗生剤

βラクタム系抗菌薬(ペニシリン系・セフェム系など)が最も多く報告されています。

解熱鎮痛剤

アスピリンなどのNSAIDs(イブ®やロキソニン®など)のうち、1剤に反応を示したり、複数剤反応する方もいます。

局所麻酔

自覚症状を訴える患者様が多いですが、麻酔薬自体のアレルギー反応は稀で、心理的要因や局所麻酔薬に添加されている保存料や血管収縮薬が原因であることが多いです。

抗腫瘍薬(抗がん剤)

白金製剤やタキサン系などの抗がん剤を原因とするアナフィラキシーは比較的多いです。

筋弛緩薬

全身麻酔中に発症したアナフィラキシーで最も多いです。(50~70%)

造影剤

造影が必要なCT検査の時に使用しますが、数千件に1件の確率です。

近年用いられている非イオン性、低浸透圧造影剤の重症の副作用の割合は0.04%とされています。

X線造影剤やMRI造影剤でもアナフィラキシー重症化因子として気管支喘息が挙げられており、慎重に投与することが原則となっています。

輸血

アナフィラキシーショックは血小板製剤8,500例に1例と比較的多く報告されています。

アレルゲン免疫療法

皮下注射法の場合は、特に増量過程でアナフィラキシーが生じる可能性があり、100万回中1回重篤な全身反応が生じ、2,300万回中1回の頻度で死亡例があります。

虫刺され

アナフィラキシーを引き起こす可能性のある虫の毒としては蜂毒が最も代表的で、中でもミツバチ、スズメバチ、アシナガバチには要注意です。

ハチの被害は夏から秋にかけて多く、8月がピークとなります。

初めての場合は、症状は数日で改善します。しかしながら、蜂に一度刺されて蜂毒に対する抗体ができている場合は、再度ハチに刺された後、5~10分以内にアナフィラキシーを起こすことがあります。

また、蜂毒の成分は種類によって異なりますが、スズメバチとアシナガバチの毒成分は類似しており、スズメバチに刺されたのは初めてでも、アシナガバチに刺された経験があれば、アナフィラキシーを生じる可能性も否めません。

その他

ラテラックス(天然ゴム)

天然ゴムの原材料に含むラテックスというたんぱく質がアナフィラキシーの原因となります。

ゴム手袋や風船、避妊具、ゴム靴などの日用品の他、医療用手袋やカテーテルなどに使用されています。

刺傷(ししょう)・咬傷(こうしょう)

稀なケースですが、クラゲなどの海洋生物に刺されたり、ハムスターやヘビ、ダニ、アリなどに噛まれたり、物理的な刺激が原因となるアナフィラキシーの報告もあります。

精神的ストレス、月経、アルコールの摂取、鎮痛剤の服用などがアナフィラキシー反応を増悪させる可能性もあります。

アナフィラキシーはコロナワクチン接種でも起きる?

新型コロナワクチン接種後には、実際にアナフィラキシーが疑われる副反応の報告もあります。

中には、「薬でアナフィラキシーを起こしたことがあるので、ワクチンが怖い…」なんて方もいるのではないでしょうか。

2021年2月のアメリカ医師会誌の論文では、ファイザー製が100万回に4.7回、モデルナ社製は100万回に2.5回、アナフィラキシーが起きたと報告されています。

アナフィラキシーが起こった人の94%は女性、77%は過去にアレルギー反応の既往がありました。

女性に多いのは、女性ホルモンの変動が一部関与しているのではないかと言われています。

また、76%は接種後15分以内、89%は30分以内に発症しています。

そして、全例とも適切な治療により症状は軽快・回復していることが報告されています。

新型コロナワクチンによるアナフィラキシーのリスクは、新型コロナの感染率や死亡率と比較しても、とても小さいものとなっています。

新型コロナワクチンは、この点からも安全性の高いワクチンであると評価されています。

ゆえに、一概に食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎や花粉症、じんま疹、アレルギー体質などがあるといった理由だけで、接種を受けられないわけではありません。

一般的に、ワクチンを接種することができない方は以下の通りです。ご自身が当てはまるかご心配な方は一度かりつけ医にご相談ください。

- 明らかに発熱している方

- 重い急性疾患にかかっている方

- コロナワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症の既往歴のある方

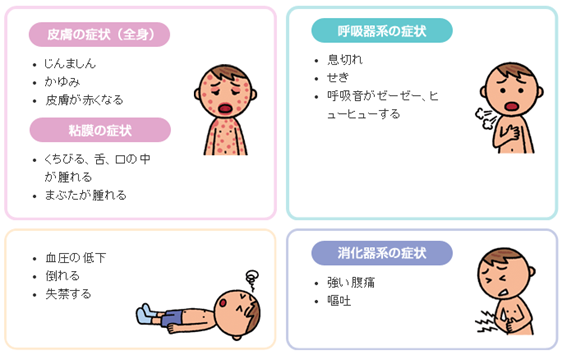

アナフィラキシーの症状

アナフィラキシーの症状はさまざまです。

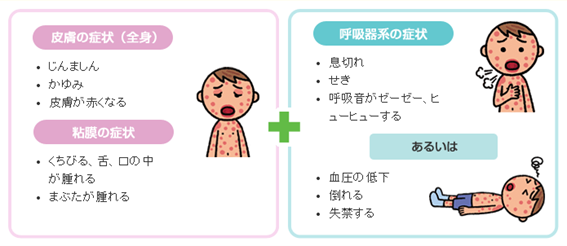

通常、症状は、皮膚、粘膜、上気道、下気道、消化器、心血管系、中枢神経系の中の2つ以上の器官系に生じます。

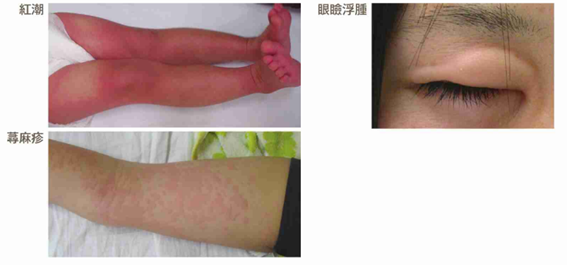

もっとも多いのは、蕁麻疹、赤み、かゆみなどの皮膚症状です。

次に多いのが、くしゃみ、せき、ぜーぜー、呼吸困難、息苦しさなどの呼吸器症状と、目のかゆみやむくみ、唇の腫れなどの粘膜症状となっています。

そして腹痛や嘔吐などの消化器症状、さらには、血圧低下など循環器症状が起きることもあります。

次の3つの項目の中で、いずれかに当てはまる場合は、アナフィラキシーの可能性が高いとされます。

①数分~数時間で皮膚や粘膜の症状が現れた、かつ、呼吸器系の症状または血圧の低下などのうち少なくとも1つの症状がある場合

②アレルゲンと疑われるものに触れる、または食べたり飲んだりした数分~数時間後、次の症状のうち2つ以上が突然あらわれた場合

③すでにアレルゲンとわかっているものに触れる、あるいは食べたり飲んだりした数分~数時間後、血圧の低下がみられた場合

(出典:アナフィラキシーってなぁに)

アナフィラキシーが起きてからの時間経過は?

アナフィラキシーの特徴のひとつは、短時間で症状があらわれることです。

症状が出るまでの時間は、アレルゲンや体質により異なります。

蜂毒・薬物

蜂の毒や薬は直接体内に入るため、早く症状が出る傾向があります。ほとんどが5~10分以内です。

食べ物

食べ物は胃や腸で消化され吸収されるまでに時間がかかるため、症状が出るまで蜂の毒や薬よりも時間がかかることが多いです。

遅くとも、30分~2時間以内には大体出現します

輸血

ほぼ全例で3時間以内に出現。ピークは30分以内または30分~60分です。

また、二相性反応といい、一度治まったにもかかわらず、アナフィラキシーの症状が再び現れることもあります。

約1~20%の頻度で出現し、多くは8時間以内に発症しますが、中には72時間後に発症したという報告もあります。

ですから、「症状が改善したので大丈夫!」と安易に考えず、すぐ医療機関に相談することが重要です。

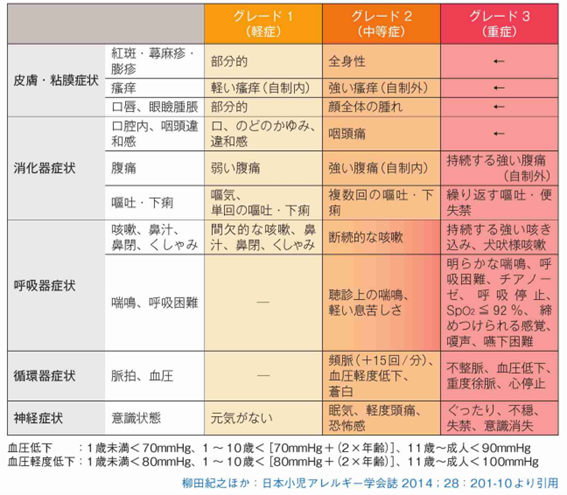

アナフィラキシーの重症度評価

アナフィラキシーを起こしやすいのは食物アレルギーで、多くは小児ですがすべての年齢で認められます。

件数自体は多くないものの蜂毒と薬物は重症化しやすいのが特徴です。

厚生労働省の統計によると、毎年50~70人の死亡例が報告されています。

(出典:アナフィラキシーってなぁに)

アナフィラキシーの治療法

アナフィラキシーの治療法は、以下通りです。

対症療法

アドレナリン筋肉注射

アナフィラキシーの第1選択薬となる治療が「アドレナリン」です。

アドレナリンは、人間の副腎で生成されるホルモンです。心臓の働きを強め、末梢の血管を収縮させることで血圧を上昇させます。

また、気管支を拡張したり、粘膜の浮腫を改善したりする作用もあります。

アナフィラキシーの症状を抑える効果がでるまでの時間は5分以内なので即効性があり、早急にすべき対処法といえます。

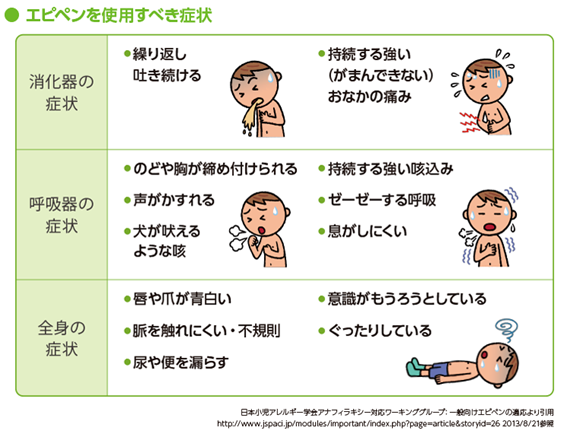

ぐったりしている、意識障害、失禁などショック症状、のどが締め付けられる感じ、声がれ、声が出ないなどのどの強い症状、呼吸困難など呼吸器系の強い症状が現れた場合には、速やかにエピペン®と呼ばれるアドレナリン自己注射薬(アナフィラキシー補助治療剤)を用います。

アドレナリンの自己注射薬は、アナフィラキシーが現れた時自分(もしくは介護者)で使用することで、医師の治療を受けるまでの間、症状の進行を一時的に緩和し、ショックを防ぐことができます。

あくまでも補助治療剤であり、アナフィラキシーを根本的に治療するものではありません。エピペン注射後は直ちに医師の診察が必要です。

また、過去にアナフィラキシーショックを起こしたことがある方は、緊急時に備えてアドレナリン自己注射薬を常に携帯しておくとよいでしょう。

処方には医師の診断が必要ですが、2011年以降は健康保険適用となり、患者様の負担も少なくなりました。

エピペンの使い方は以下をご参考下さい。

出典:広島県医師会

抗ヒスタミン薬

抗ヒスタミン薬は、皮膚のかゆみや粘膜の症状、鼻や眼などの症状を緩和します。

しかし、呼吸器症状は緩和しないため、アドレナリン注射がもっとも優先的に行われます。効果までの時間も30分~3時間かかります。

気管支拡張薬

気管支を拡張して症状を抑える「気管支拡張薬」を吸入することがあります。

15分以内に息切れ、呼吸困難を改善しますが、上気道閉塞や血圧低下を防ぐわけではないので、第一優先ではありません。

症状が重くなってくると経口副腎皮質ステロイド薬などの内服薬が用いられることもあります。

アナフィラキシーになったら、原因の除去以外にも、必要であれば、酸素療法が行われることがあります。

酸素投与をすることで空気の通り道を確保します。

根本的治療

経口免疫療法

経口免疫療法とは、経口負荷試験で調査したアレルギー症状があらわれる量を基準にし、医師の管理下で徐々に食べる量を増やしながら、最終的に耐性を獲得させることをめざす治療法のことをいいます。

アナフィラキシーの予防法は?

アナフィラキシーの予防には、自分が何のアレルギーがあるかを事前に知っておくことが最も需要です。

食物のアナフィラキシー予防法

アナフィラキシーの原因となるアレルゲンが入った食べ物の摂取を避けることが重要となります。

そのためには、血液検査(特異的IgE抗体、好塩基球ヒスタミン遊離試験)や皮膚テスト(プパッチテスト、リックテスト、スクラッチテストなど)でご自身がアナフィラキシーを起こす可能性があると推定される食べ物を調査するのが良いでしょう。

その上で、食べ物を購入する際は、アレルギー物質の食品表示を確認するように心がけましょう。

また、過去に強いアナフィラキシーの経験があったり、その危険があると思われたりする場合はアドレナリン自己注射薬(エピペン®)を携帯しましょう。

食物依存性運動誘発アナフィラキシーの対策としては、調べたアナフィラキシーの原因となる食べ物を避けることに加え、食後3時間以内の運動を制限することがあげられます。

蜂毒のアナフィラキシー予防法

蜂毒によるアナフィラキシ―の対策としては、当たり前ですが、蜂にされないように蜂の巣や蜂に近づかない、蜂の習性を知ることです。

毒針を持つ蜂でも、こちらから刺激しなければ、刺しにくるこは滅多にありません。

蜂が相手を襲うのは、巣が攻撃されて危険を感じたときです。蜂に刺されないためには、「蜂に近づかない」、「巣に近づかない」、「蜂や巣に触れない」を守りましょう。

蜂に対するアレルギーの検査としては、血液検査や蜂毒を用いた皮膚テスト(プリックテストなど)があります。

林業関係者や山など蜂がいそうな場所に行く予定の方は一度調べてみるのも良いかもしれませんね。

また、蜂は、黒色に対して攻撃したり、甘い匂いに誘われたりする習性があります。

蜂のいそうな場所に行く際は、なるべく肌を覆う白っぽい服装をし、ヘアスプレーや香水などの化粧品はつけないように心がけましょう。

薬剤のアナフィラキシー予防法

薬物に対するアナフィラキシーの対策は、原因となる薬物を避け、交叉反応のない薬を代わりに使用する必要があります。

薬物により皮疹などの異常がみられた場合には薬物アレルギーを疑い、すぐに医師や薬剤師に相談してください。

また、薬物アレルギーがある場合には、医療機関を受診する際や薬局で市販薬を購入する際に、アレルギーの内容を確実に伝える必要があるため、その薬の名前を「お薬手帳」に記録しておきましょう。

家や会社でアナフィラキシーが起こった時の対応は?

アナフィラキシーの経過は非常に早いため、迅速に適切な対応をできるかが生死を分けます。

まずは119番に電話をして、救急車を呼びましょう。

待っている間は、まっすぐに寝かせましょう。嘔吐したり、意識がもうろうとしている場合は、気道が塞がり窒息するのを防ぐために横向きに寝かせましょう。

また、アナフィラキシーの原因物質が身体にまだ付着している場合は、水などでなるべく早く除去するようにしましょう。

西春内科在宅クリニックができること

西春内科在宅クリニックでは、ご自身が何のアレルギーがあるか調べる血液検査が可能です。

ただし、取り扱っているアレルギー検査が異なっていることもあるので「特にこのアレルギーがあるのか知りたい」などという場合は、事前のお問い合わせをお願いします。

西春内科在宅クリニックでのアナフィラキシー例

令和4年3月現在、当院でアナフィラキシーショックを起こした患者様はいません。

当院で注射や点滴をされた際、息苦しさ、ふらつきなどのアナフィラキシーの症状が見られ場合は、速やかに看護師や事務員にお知らせください。

当院では、万が一、患者様がアナフィラキシーを起こした場合に備えて、酸素ボンベなど万全の体制を整えております。

詳しくはこちら

まとめ

いかがでしたか。今回はアナフィラキシーについて詳しく解説いたしました。

アナフィラキシーは、一刻を争う命に係わる病気です。

まずは、ご自身が何のアレルギーがあるのかを調べて予防するのが一番ですが、アナフィラキシーに遭遇した場合は、迅速な判断と適切な対応が極めて重要となります。

ですので、もしご自身やご家族でアナフィラキシーを疑う症状が出た時も慌てないために、こちらの記事をよく読みましょう。

参考文献

高齢者に起きやすい誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)ってどんな病気?熱も出る?

日本の死因において、肺炎は常に上位に位置する病気です。

高齢者においては、肺炎の中でも誤嚥性肺炎が7割を占めると言われており、とても身近な病気と言えます。

早期発見による治療、また誤嚥をしない工夫が大切です。

本記事では、誤嚥性肺炎の原因やなりやすい人の特徴、主な症状などを解説してます。

誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)とは

誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)とは、飲食物や唾液を飲み込んだときに気管に入ってしまうこと(誤嚥)で、肺炎を引き起こしている状態です。

のどの奥は、気管と呼ばれ肺につながる空気専用の管と、胃につながる食道に分かれており、嚥下反射といってのどの奥の神経が食べ物を察知して、気管の入り口に蓋をし、食べ物が気管に入らないようにしているのです。

しかし、誤嚥といって誤って気管に空気以外の物が入ってしまうことがあります。

誤嚥してしまった場合、咳反射で神経が察知して、咳をするなどで、誤嚥した物を気管の外に出そうとします。(むせている状態)

嚥下反射や咳反射の機能が低下することによって、誤嚥しやすくなります。

誤嚥性肺炎は口腔内の細菌が原因

仮に誤嚥してしまっても、誤嚥した物に全く細菌が存在していないのであれば、誤嚥性肺炎にはなりません。

しかし、実際には口腔内に住み着いている何百種類の細菌を誤嚥により一緒に肺に取り込むこととなり、肺炎を引き起こしてしまいます。

誤嚥性肺炎になりやすい人の特徴

寝たきりの高齢者

寝たきりの患者さんは、どうしても口の中を清潔に保つのが難しくなってしまいます。

口腔内が清潔に保たれていないと、誤嚥した際には、それらの大量の細菌を一緒に取り入れてしまうこととなり、肺炎を引き起こしてしまいます。

さらに、栄養状態が悪かったり、何らかの理由で免疫が落ちている時などは、誤嚥性肺炎に限らず、細菌に感染しやすくなっているので、より注意が必要です。

脳梗塞後遺症の方(嚥下障害)

誤嚥を防いでくれる、嚥下反射や咳反射は、脳の神経によってコントロールされています。

脳梗塞になると、部位によっては嚥下反射や咳反射の機能が低下してしまい、誤嚥をしやすくなってしまいます。

関連記事:脳梗塞後遺症について知りたい|どんな症状やリハビリがある?

パーキンソン病などの神経疾患の方

パーキンソン病とは、筋肉の動作の調節が難しくなってしまう病気です。

舌など、口の中の筋肉や、咽頭筋と呼ばれる喉の筋肉の動きが悪くなることで、誤嚥を引き起こしやすくなります。

似たような疾患として、以下などがあげられます。

- レビー小体型認知症

- 進行性核上性麻痺

- 多系統萎縮症

- 大脳基底核変性症

その他、お薬の影響でパーキンソン病と似た状態となってしまう、薬剤性パーキンソニズムなども、誤嚥性肺炎のリスクとなりますので、なりやすい特徴に該当する方は今一度、現在飲んでいるお薬を確認してみましょう。

関連記事:パーキンソン病になりやすい人の特徴とは|職業が関係ある?

関連記事:認知症が一気に進む原因とは?入院すると急激に悪化する?

誤嚥性肺炎の症状

風邪と間違えやすい症状

高熱

多くの細菌感染症と同様に、誤嚥性肺炎でも発熱が見られます。

発熱することで、細菌の増殖が抑えられたり、免疫が活性化するためです。

しかし、高齢者の場合は、熱を出す機能そのものが弱っていることもあり、肺炎になっても微熱であったり、熱が出ないこともあります。

軽い風邪と油断してしまわないように注意が必要です。

激しい咳

体の外に細菌を追い出すために、激しい咳がでることがあります。

しかし、誤嚥性肺炎になりやすい方の中には、咳反射が衰えている方も多いので、咳が無いからといって肺炎ではないとは言い切れません。

黄色い痰が出る

肺炎にかかると黄色の痰がみられることがあります。

これは、細菌や細菌の死骸、免疫物質などが中に含まれているため、普段とは違う色調の痰が出ます。

また、肺炎になると痰の量が増える傾向にありますが、咳反射が衰えている患者さんでは、増えた痰を十分に外に出すことができず、溜まった痰のために、喉の奥の方でゴロゴロと音がしていることがあります。

呼吸が苦しい

肺炎とは、肺で炎症が起こり、肺の役割を十分に果たせなくなってしまう病気です。

肺の主な役割は、体内に酸素を取り込むことですので、肺炎になると十分な酸素を取り込むことができず、呼吸が苦しくなってしまいます。

ほかにもこんな症状が

元気がない

いつもと様子が違うというのは、病気を早くみつけるにあたって大切なポイントの1つです。

これまでの医師としての経験においても、「今日は元気がないな」と感じると、翌日発熱し、検査の結果、誤嚥性肺炎であったということは珍しくありません。

いつもと違うなと感じたら、注意して様子をみてみてください。

食欲がない

肺炎のように、体の中で細菌が増えはじめる病気に罹患すると、どんどん体はしんどくなります。

普段よりも食欲がないというのも、いつもと様子が違うというサインの1つです。

失禁

失禁することと誤嚥性肺炎が、直接関係があるわけではないのですが、肺炎になったことで活気が失われ、普段できていた日常生活動作に支障をきたすことがあります。

トイレはきちんとできている方が、失禁してしまうことも、いつもと様子が違うサインの1つです。

夜中に咳き込む

寝ている時であっても唾液は分泌しており、口腔内に溜まった唾液は、無意識に飲み込んでいます。

しかし、嚥下反射が衰えることで唾液を誤嚥してしまい、咳き込んでしまいます。

睡眠状況によっては、唾液を誤嚥したことに気が付かないこともあり、誤嚥性肺炎になってしまうこともあります。

認知症が悪化したなど

精神科として勤務していると、高齢者施設のスタッフから「認知症が急に悪化した」と相談を受けることがあります。

しかし、一般的な認知症は、ある日突然悪くなることはまれで、ゆっくりと進行することが多い病気です。

認知症が急に悪くなったように感じる原因として、何か体の病気が影に隠れている場合があり、その一つとして誤嚥性肺炎が挙げられます。

肺炎によってもうろうとし、不可解な言動をしてしまうためです。

これらも、いつもと様子が違うサインの1つと言えます。

誤嚥性肺炎の予防法

口腔ケア

口腔ケアとは、「歯磨き」のことです。

しかし、健康な人が歯磨きをするのと違い、高齢者の口腔ケアを行う際は以下の点に注意しましょう。

1つ目のポイントとして、ケア中の水の使用量です。

ケア時に水分を多く使用すると、咽頭に水とともに細菌が流れ込み、誤嚥するリスクが高くなります。

そこで、水ではなく、口腔ケア用のジェルを使用してブラッシングし、口腔内の汚れと共にジェルを拭き取れば、咽頭への水分の流れ込みを防ぎ、誤嚥のリスクを下げる事ができます。

また、吸引を併用することも効果的です。

次に、口腔ケアをする際の姿勢にも注意が必要です。

座位が保持できるようであれば、椅子に座って口腔ケアを行うのが望ましいでしょう。

また、寝たきりでベッド上での口腔ケアが必要な場合には、可能な限りベッドの頭の角度を90度まで上げて、椅子に座っている姿勢と同じような角度を作るようにします。

ベッドの角度を上げるのが難しい場合には、体ごと横に向けて、体を横に向けることが難しい場合には顔だけ横に向けて実施します。

顔が仰向けの状態では誤嚥するリスクが高くなるため、必ず顔は横に向けて行いましょう。

食事の改善(とろみをつけるなど)

誤嚥を予防するためには、嚥下機能や、咀嚼機能に合わせた食事形態の工夫が必要です。

一般的に、嚥下機能が低下している方は、サラサラの水分や、ボロボロしているパンやひき肉、また、おからなどの口の中でまとまりにくいものが飲み込みにくいため、飲み込みやすくするために、とろみをつけるという方法があります。

とろみをつけることによって、食品がまとまりやすくなり、咽頭へ流入する速さが遅くなることによって誤嚥を防ぎます。

ただし、とろみをつけすぎるとかえって飲み込みにくくなる場合もあるので、注意が必要です。

とろみをつけるには、片栗粉や、とろみ調整剤を利用する方法があります。

また、自分でとろみを調整する事が難しい場合には、ユニバーサルデザインフード(UDF)」など、とろみが付いている食品を利用するという方法もあります。

胃液の逆流を防ぐ

誤嚥性肺炎において誤嚥するものは、必ずしも口から摂取したものとは限りません。

嘔吐など、胃から口へ逆流してくる過程で、その一部が気管や肺の方に入ってしまう誤嚥もあります。

起き上がることができる方は、重力によって、食べたものは下へ下へと移動しやすいですが、寝たきりの方はその現象がおきにくい状態です。

後述する食事姿勢を参考に、可能な限り食べたものが逆流しないようにする工夫が必要です。

食事の姿勢の工夫

食事中の誤嚥を予防するためには、安定した姿勢で食事を摂取する必要があります。

安定した姿勢を保つためには、3つのポイントがあります。

1つ目は、頭の角度です。

顎が上がっている状態だと、咽頭に食物が流れ込み、誤嚥する危険性が高まるため、顎を引いてうつむくような角度にするとよいでしょう。

自分で頭の位置を保持できない方の場合は、クッション等を頭の後ろに置くなどして、うつむくような角度を保持する工夫が必要です。

2つ目は、体がまっすぐに安定していることです。

麻痺がある等、座位保持が難しい場合には、椅子やベッドにクッションを挟み、できるだけ上半身をまっすぐに保つ姿勢を作ります。

ベッド上で食事をとる場合には、体がベッド下方にずれてくることを予防するために、足元や、足を曲げた膝裏にクッションを入れるなどして、体がずれないような姿勢を作ることも必要です。

3つ目は、足裏が何かに設置している状態(足底接地)を作るということです。

足底接地が不十分であると、首回りの嚥下筋に無駄な力が入ってしまい、効率的な嚥下ができない可能性が指摘されています。

椅子や車椅子に座っている場合には、地面にしっかりと足が着くよう、足台やフットレストを使用して高さを調整をしたり、ベッド上でリクライニングを上げて食事を摂取する場合には、足底が接地するようにクッション等を利用します。

いずれのポイントにおいても、椅子や車椅子に座って食事をすることで、姿勢を保ちやすくなるため、食事をする際には、可能な限り椅子に座って食事をすることで、誤嚥性肺炎のリスクを下げることができるといえるでしょう。

誤嚥性肺炎の治療について

少しでも症状が見られた場合はすぐに病院へ

高齢者や脳梗塞の後遺症がある方、パーキンソン病などの神経疾患がある方など、誤嚥性肺炎になりやすく重症化しやすいとも言えます。

肺炎は日本人の死因の上位に常に位置する病気です。

誤嚥性肺炎になりやすい特徴をお持ちの方はは特に、症状が軽度であっても一度病院で検査してもらうことをお勧めします。

薬物治療であるがその後の予防が大切

誤嚥性肺炎の基本的な治療は、点滴にて抗菌薬(抗生物質)を投与しつつ、新たな誤嚥をしないように、口から食べ物や飲み物を摂取することを中止し、さらに口腔内を清潔に保つことです。

重症化する前に適切に治療をすることで、十分に改善が見込める病気ではありますが、誤嚥してしまう原因が、嚥下反射や咳反射といった誤嚥を予防する機能の衰えであったり、寝たきり状態であったりすると、何度も誤嚥性肺炎になってしまう場合があります。

そのため、誤嚥を繰り返さないように予防していくことがとても大切です。

来院が難しい場合は在宅での受診も検討

誤嚥性肺炎になりやすい方というのは、高齢や寝たきりといった理由から、病院受診が難しいというケースも少なくありません。

しかし、誤嚥を繰り返しているうちに、誤嚥性肺炎が重症化してしまう可能性があります。

早めの治療が大切ですので、在宅での受診も選択肢の1つです。

西春内科・在宅クリニックができる対応

西春内科・在宅クリニックでは、誤嚥性肺炎を診断・治療するために必要な、胸部X線(レントゲン)またはCTといった画像検査や、血液検査が可能です。

常勤医にはレントゲンやCT画像の読影の専門家である放射線科専門医がおります。

すべての病気について言えることですが、早期発見がその後の経過に影響します。

高齢者や、パーキンソン病などの基礎疾患をお持ちの方は、風邪のような症状であっても油断せず、一度受診を検討してみてください。

まとめ

誤嚥性肺炎は、誤嚥を防止する機能が落ちてしまった高齢者や、脳梗塞の後遺症がある方、寝たきりの方、パーキンソン病などの神経疾患をお持ちの方に起こりやすい病気です。

食事は毎日必要な行為なので、誤嚥をしてしまうリスクは常にあります。

そのため、誤嚥性肺炎は早く見つけること、誤嚥を少しでも減らす工夫をすること、この2つが重要と言えます。

【参考資料】

【自分や家族のために】認知症の症状や種類について

高齢化の進む日本で、認知症という病気はもはや大変身近なものとなっています。

「一緒に生活していた家族が同じことを何度も言うようになった」

「財布を盗ったでしょ、と言うようになった」

テレビや本で見ていた認知症の症状が、身内やお知り合いに起きてしまうことも全く不思議ではありません。

今回は、そんな今や身近な疾患である認知症の種類、症状、治療などについてお伝えします。

認知症の原因と種類

平成29年の高齢者白書では、2012年での65歳以上の高齢者の認知症有病率は約15%と言われていましたが、2025年には約20%が認知症になると言われています。

また、ひとえに認知症といっても、たくさんの種類があります。

DSM-5という疾患分類の手引きには、認知機能低下をきたす疾患として以下など、多くの疾患があげられています。

- アルツハイマー型認知症

- 血管性認知症

- 前頭側頭葉変性症

- レビー小体病

- ハンチントン病

- プリオン病

この中でも、比較的頻度の高い認知症について解説していきます。

アルツハイマー型認知症

認知症の中でも頻度が高いのがアルツハイマー型

アルツハイマー型認知症は比較的多くみられる認知症の種類の一つで、認知症全体の約6割を占めると言われております。

原因としては、神経の変化やアミロイドという物質が脳に付着することで脳細胞が死に、その結果認知機能が低下する疾患です。

頭部CTでは、海馬と呼ばれる場所の萎縮がよく見られます。

基本的に進行は緩やかで、初期症状として直前にしたことを忘れる、といった症状から気づきだし、徐々に物忘れが出てきたりできないことが増えてきたりします。

「前から少しずつ物忘れあったけどだんだんひどくなって、最近は服も着られなくなりました」といった状況に家族や近所の方が気づいて病院へ受診にくることが多いです。

本人に病気の自覚はない場合がほとんどで、また元気がどんどんなくなることが多くみられます。

加齢や遺伝によるものとされるが、若い人でもなる可能性がある

アルツハイマー型認知症と聞くと、高齢者がなるもの、という印象を受けます。

しかし、若年でもアルツハイマー型認知症になる可能性があります。

若年発症の認知症は血管性認知症が頻度が高いですが、アルツハイマー型認知症も次に頻度の高い疾患です。

若年発症の場合、一般的に進行が早く、進行を完全に止めることが現在の医療では困難なため、対症的な関わりが必要となります。

血管性認知症

アルツハイマー型との合併も多い血管性認知症

血管性認知症は、脳の血管が加齢や生活習慣病によりダメージを起こし、急激に認知機能低下や性格変化を起こす疾患です。

頭部CT検査や頭部MRI検査で、血管性の変化が起きていることを確認し、それが認知機能低下などの症状が出現した時期と関係がある場合は血管性認知症を考えます。

アルツハイマー型認知症の中に、アミロイドという物質が脳血管に付くことで血管がもろくなり細かい出血が起きる、アミロイドアンギオパチーという状態になっていることもあります。実際はアルツハイマー型認知症と合併していることも多くみられます。

脳血管によるダメージで発症(脳梗塞や脳出血、くも膜下出血)

アルツハイマー型認知症は徐々に認知機能低下が起こるのに対し、血管型認知症は、血管が詰まる、切れるといったことで急激に変化を起こします。

認知機能低下のみならず、脳血管がダメージを受ける場所によっては怒りっぽくなる、急に泣き出すといった感情があふれ出すようになったり、暴力がでてしまう、普段なら言わないようなことを言ってしまうなど我慢ができなくなったりすることがあります。

家族や友人にとって、「昨日までは全く問題なかったのに」という状態となるためショックを受けることも多いでしょう。

また、本人に変化の自覚がある場合も多く、本人自身もショックを受けてしまいやすくそこからうつ病などの精神疾患をきたす可能性もあります。

治療は脳血管障害の再発防止に加え、怒りっぽさなどが日常生活に支障をきたす場合は対症的に薬を使うこともあります。

レビー小体型認知症

レビー小体という物質が脳に出現することできたす疾患と言われていて、以前はその病態がよく分からなかったためあまり注目されることがありませんでした。

しかし、最近は徐々に病態が明らかになり注目されるようになりました。

認知症の20%前後がレビー小体型認知症とも言われており、研究が進められています。

症状としては、認知機能障害に大きな波がある、はっきりとした幻視(何もないところに人などが見える)、手足が固くなり動かしにくくなる、震えるといったパーキンソニズムを認めることが多いです。

しかし、夜中に急に叫ぶ、抗精神病薬という薬を使ったときに過敏に反応するといった症状もあり、多彩な症状から「これがあるからレビー小体型認知症」と判断するのは大変難しいです。

レビー小体型認知症を確実に診断するためには脳を切ってレビー小体を確認するしかなく、それは現実的ではないため、様々な症状や検査から総合的に判断をします。

一般的に進行が早く、対症的な治療が中心となっています。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症は、高齢のなかでも比較的若い50-60歳代に発症することが多い疾患です。

原因としては前頭葉、側頭葉といった場所の神経が働かなくなったりなくなったりすることでおきます。

前頭葉、側頭葉ともに大変重要な機能を司る場所であり、以下などの症状が出現します。

- 理性的な行動ができなくなりとんでもないことをしてしまう

- 攻撃的になる

- 感情移入ができなくなる

- 強いこだわりが急に出てきて同じ行動をしないと気が済まなくなる

- 目についたものをなんでも口に入れる

- 言葉が分からなくなる

本人に病気の自覚はない場合がほとんどで、本人と関わる周囲の人への負担は大変大きいです。

初期には認知機能低下はあまり起きないため、物忘れで気づくより、急な性格の変化で気づくことが多いです。

また、進行は急激で、多くは寝たきりになってしまい、発症も若いことから周囲の方がショックを受けてしまいます。

治療は対症的なものとなりますが、進行のスピードを止めることは困難で薬の選択も非常に難しいです。

関連記事:認知症の検査方法と費用について|治療の副作用は?|検査を拒むときはどうすればいい?

認知症の症状

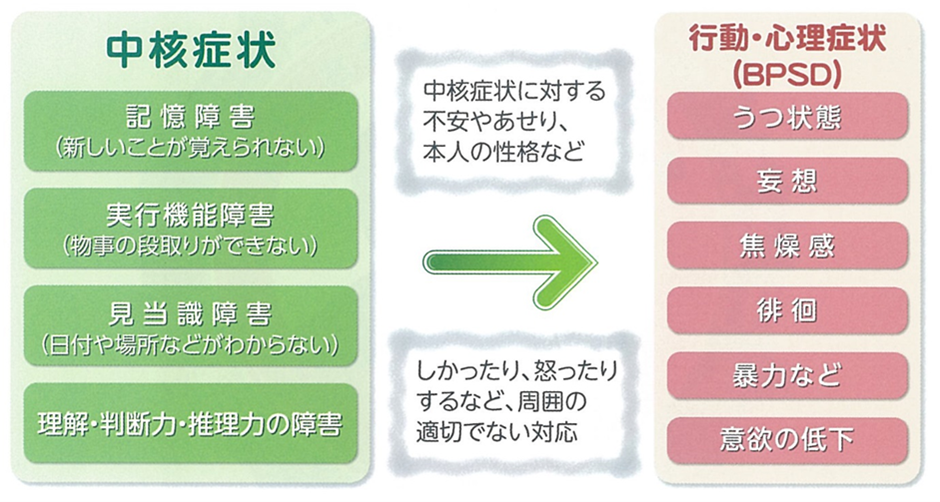

症状は中核症状と行動・心理症状に分けられる

認知症の症状は、認知症そのものによる症状(中核症状)、中核症状が存在することによっておこる症状(行動・心理症状、周辺症状やBPSDともいいます)があります。

各症状について説明していきます。

中核症状

|

症状 | 特徴 |

| 記憶障害 | 思い出せなくなる(想起障害)新しいものを覚えられなくなる(記銘力障害) |

| 実行機能障害 | 日常生活の行動が出来なくなる(食事の準備ができない・電気のつけ方がわからない等) |

| 見当識障害 |

日付・曜日・場所・季節感がわからなくなる |

| 失語 | 言葉が出なくなる(運動性失語)場にそぐわない言葉・的外れな言葉が出てしまう(感覚性失語) |

| 失行・失認 | 日常的な動作をうまく行えない(失行)五感で得た情報を正しく認識できない(失認) |

行動・心理症状

|

症状 | 特徴 |

| 妄想 |

財布をどこに置いたかわからなくなり「盗まれた」と認識し大声で怒鳴る |

| 徘徊 |

外に出て帰る道が分からずうろうろしてしまい、警察に保護される |

| 興奮による暴力や暴言 |

記憶障害や見当識障害により、いつ何が起こっているかわからない不安から暴力暴言が出てしまう |

| 無反応(アパシー) |

無気力・無反応で何もしなくなり、寝込むようになり認知機能低下を助長させる |

| 介護への拒否 | 本人のためにやっている介護を剣幕になって拒否される 介護者は一人で悩まず、病院へ相談することが推奨される |

| その他 |

うつ状態、不安焦燥といった精神的な変化を呈することがある |

行動・心理症状を軽減するために

中核症状は認知症の進行を止めることが困難であるため、根本的に治療することは難しいですが、行動・心理症状については場合によっては関わり方により軽減することができます。

不安、焦り、性格などから行動・心理症状に移ることが多く、また認知症患者に対し叱る、怒るといった対応で行動・心理症状が助長される場合もあります。

認知症患者への関わり方は、否定をせずに負担のない程度に話をすることが大事です。

しかし、どうしても介護には限界があります。

医師や地域包括センターなどの行政への相談をすることで、介護の方向性が見えてくるかもしれません。

一人で悩むことなく、専門家へ相談しましょう。

(大阪府 認知症https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/ninnshishou-gyakutai/ninchishotoha.htmlより引用)

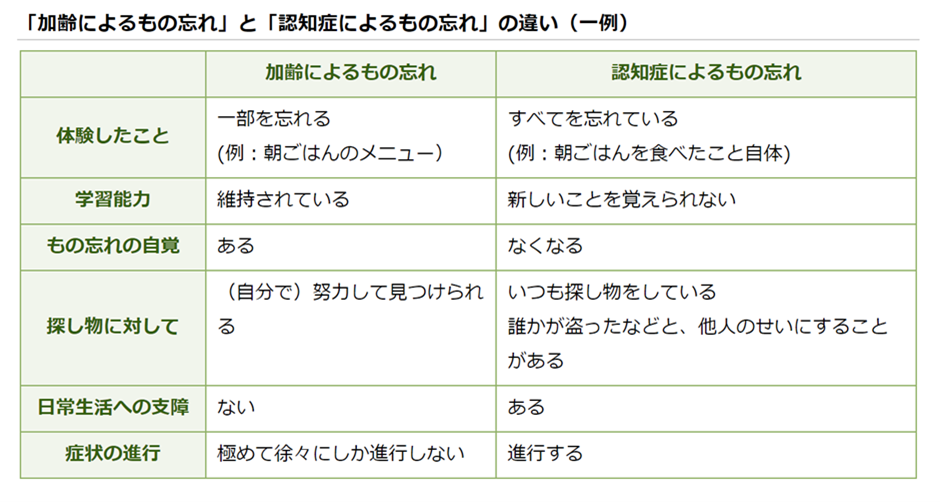

物忘れと認知症の違い

「最近物忘れが多く認知症が心配です」という患者さんが多くおられます。

物忘れと認知症、似ていますが全く違うものです。

その違いについて昨日の晩御飯を例にとって説明します。

昨日の晩御飯を思い浮かべた際、「食べたのは覚えているけど、何食べたか思い出せない」場合は物忘れです。

しかし、「食べたことすら覚えていない」場合は認知症の可能性があります。

つまり、体験の一部を忘れるのが物忘れ、体験自体を忘れるのが認知症というと分かりやすいかと思います。

また、認知症という名前に「症」がついており、「症」とは「病気」のことで、病気は生活に支障が出るものです。

つまり、認知症=日常生活に支障があるものをいいます。

もし、そのことを念頭に置いたうえで気になる状態があれば、医師への相談することをおすすめします。

(厚生労働省 みんなのメンタルヘルス 認知症https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.htmlより引用)

認知症の予防になる生活習慣

食生活

規則正しい食生活を行うことが大事です。

また、DHA、EPAといった不飽和脂肪酸やカテキンといった抗酸化物質はアミロイドの脳への沈着を防ぐ可能性があると言われており、青魚や緑茶などそれらが多く含まれる食事を中心に摂ることが予防につながる可能性があります。

コーヒーにも適度な摂取で認知症を予防する可能性があるという報告もありました。

しかし、飲みすぎは逆に認知機能低下のリスクとなるという報告もあり、いずれも摂ればよいというわけではなく適度な摂取が重要であると考えられます。

運動習慣

運動習慣をつけることが認知症の予防につながることは以前から言われております。

日本で行われた久山町研究で、週1回以上の運動習慣がある人は、アルツハイマー型認知症のリスクが40%減ったという報告もあります。

やりすぎは体の負担が大きくなるため推奨されませんが、適度な無理のない運動習慣は構築するとよいでしょう。

対人関係

人と関わることで、会話する際に物事を考えるため、認知症の予防につながる可能性があります。

閉じこもってテレビを見続ける生活をするのではなく、人と関わる機会に参加するといったことが大事です。

知的行動習慣

手先を動かしたり、考えたりすることで、認知症の進行を予防する可能性があるという報告があります。

グランドゴルフなどのスポーツや囲碁、将棋などのボードゲームなどは人との関わりを持つきっかけにもなりますし、本人への負担が大きくないのであれば積極的に参加することがよいかもしれません。

睡眠習慣

規則正しい睡眠をとることが大事です。

睡眠不足が認知症のリスクとなる可能性が高いという報告もあり、睡眠時間はしっかりと確保しましょう。

認知症の治療ついて

薬物療法と非薬物療法に分けられる

認知症の治療は、薬物療法と非薬物療法があります。その概要について説明していきます。

薬物療法

薬物療法としては、主に認知症の進行を緩やかにすることを期待して出される抗認知症薬と、行動・心理症状に代表される精神症状に対する向精神薬が処方されることが多いです。

薬ですので、一定の副作用が出現する可能性があったり、肝機能・腎機能、飲み合わせに注意する必要があったりと気を付けることがたくさんあります。

ネットの情報や独断で薬を飲ませたりやめさせたりすることは絶対にせず、必ず医師の診察を受け、医師の指示通りの内服を心掛けてください。

非薬物療法

非薬物療法としては、理学療法、作業療法などによるリハビリテーションや、心理療法があります。

生活リズムの構築を促したり、スタッフや他の利用者との関わりの中で生きがいや自信を獲得したりすることで、心理状態を穏やかに行動・心理症状の予防や軽減に寄与することがあります。

また、デイサービスやショートステイといった通所、宿泊サービスなどもあり、認知症の方本人のみならず、介護者の負担も軽減することができます。

しかし万能ではなく、非薬物療法のみで改善しない場合もあるため、薬物療法との併用を行うことが多いです。

いずれにせよ、独断で判断せず、医師や地域包括支援センターなど専門家の意見を聞くことが重要です。

脳神経外科や脳神経内科、精神科、老年内科などで診察を

認知症は「病気」です。

「いつもの状態と違う」「最近調子が悪い」など、気になることがあれば一人で悩むことなく、医師へ相談しましょう。

認知症は現在様々な科で診療が行われております。お近くの病院へご相談されてみてもよいかもしれません。

家族や周囲、地域のサポートがとても大切

認知症の方は、家族だけではなく、地域全体で関わっていくことで本人だけでなく介護者、家族の生活の質も改善させることが可能です。

病気について知ることや、関わり方を知ること、相談先を把握することが大事です。

認知症の方自身も、介護者が自分を犠牲にして介護している状態を望んではいないのではないでしょうか。

周囲や地域を巻き込み、介護者を含めた全員が幸せに近づくような環境を作っていくことが必要です。

また、介護福祉サービスの円滑な導入や支援のために、介護保険を申請することも必要になってきます。

介護保険についても、地域包括支援センターや病院で話を聞くことができますので、困ったことがあれば相談することをお勧め致します。

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科・在宅クリニックでは、認知症・物忘れ外来を行っています。

最近物忘れが多くて不安、家族が以前と様子が違うなどご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

認知症だと診断した場合は、治療はもちろんのこと、ご家族さまや地域と一丸となってサポートさせていただいます。

まとめ

今回は、認知症の種類、症状、治療などについて解説しました。

繰り返しになりますが、決して一人で悩むことなく、気になることがあればすぐに医師や地域包括支援センターなどの専門家へ相談することをお勧め致します。

【参考文献】

・日本神経学会 認知症疾患治療ガイドライン2017

・Kishimoto H et al. The long-term association between physical activity and risk of dementia in the community: the Hisayama Study. Euro J Epidemiol. 2016

乳児湿疹とは?できやすい場所や病院への受診目安を解説

赤ちゃんが生まれてくると、可愛らしい姿に毎日幸せでいっぱいになりますよね。

しかし、そんな中で気になってくるのが赤ちゃんの肌トラブル。

特に「乳児湿疹」は、多くの親が直面する赤ちゃん特有の肌トラブルの一つです。

今回はその乳児湿疹について、原因や対処法を詳しく説明していきます。

赤ちゃんの肌を守るために、一緒に勉強をしていきましょう。

乳児湿疹とは?

乳児湿疹とは、乳児の皮膚に現れる肌のかゆみや炎症を伴う湿疹の総称です。

生後12ヶ月まで(乳児期)の赤ちゃんの皮膚はまだ弱く、未熟なため多くの子が一度は湿疹を経験します。

特に顔やあごの下、首のまわり、手首や足首といった、汗や皮脂が出やすい部分に現れやすい特徴があります。

関連記事:乳児湿疹の原因や治し方について|病院に行く目安は?

乳児湿疹ができる原因

乳児湿疹ができる原因は一つだけではなく、複数の要因を含んでいます。

湿疹ができる原因は以下のようなものが考えられています。

お母さんからの女性ホルモンの影響

赤ちゃんは、お母さんのおなかの中で女性ホルモン(エストロゲン)の影響を受けています。

このホルモンは赤ちゃんの皮脂分泌を活発にし、毛穴が詰まって『新生児ざ瘡』(赤ちゃんにきび)になることがあります。

ですが、これはよくある一時的な症状なので、心配はいりません。

肌の乾燥

赤ちゃんの肌は大人よりも薄く、外部の刺激から守るバリア機能がまだ十分に発達していません。

そのため、肌の潤いを保つことが難しく、乾燥しやすい状態です。

乾燥した肌は湿疹などのトラブルを引き起こしやすく、かゆみも伴います。

赤ちゃんが思わず掻いてしまうことで症状が悪化する可能性もあるため、早めのケアが大切です。

汗による炎症(汗疹)

赤ちゃんは新陳代謝が高いことと、発汗コントロールが未熟なために、とても汗をかきやすい状態です。

かいた汗をそのままにして清潔に保てていないと、やがて汗腺に汗が詰まり炎症を起こします。

それが原因となってできた炎症を、『汗疹(あせも)』と呼びます。

乳児湿疹の種類

乳児湿疹とは1つの病気ではなく、乳児の肌トラブルを総じて「乳児湿疹」と言います。

以下では、それぞれの特徴について説明いたします。

新生児ざ瘡

新生児ざ瘡は、赤ちゃんにできるニキビのことで、男の子に比較的多く見られるのが特徴です。

生後2~3週間の赤ちゃんに症状が現れ、数ヶ月の内に自然になくなることが多いです。

以下のスキンケアを行うことで、赤ちゃんの肌を清潔に保つことができるので実践してみてください。

- お風呂の温度は38℃前後

- 1日1回は低刺激の石鹸を使用

- 手のひらでよく泡立て、包み込むように洗う

- ガーゼは使わない(肌に刺激を与える可能性があるため)

残った洗剤が肌トラブルを引き起こすこともあるので、石鹸やシャンプーはしっかりとすすぎます。

洗い終わったら、こすって肌に刺激を与えないように、タオルで押さえるようにして水分を拭き取りましょう。

最後に肌が乾燥しないよう、保湿剤を薄く広く塗ります。

目安としては、肌にティッシュ1枚がくっつくくらいの量が適量です。

乳児脂漏性皮膚炎

乳児脂漏性皮膚炎は、黄色く油っぽいかさぶたが顔や頭、首、脇など皮脂分泌の多い部分にできます。

特に1~2ヶ月の頃になりやすく、生後8~12ヶ月頃までには自然に治ることが多いです。

基本的に積極的な治療は不要ですが、かゆみや赤みなどの炎症を伴う場合や症状が長引く場合には、非ステロイド軟膏やステロイド軟膏を使用することもあります。

軽度であれば以下のように自宅でケアすることも可能です。

- 入浴10分前にベビーオイルをかさぶたに塗る

- シャンプーや石鹸を良く泡立てる

- 力を入れ過ぎず、優しくきれいに洗う

細菌が侵入して悪化することがあるので、かさぶたを無理にはがすのは避けましょう。

皮脂欠乏症・皮脂欠乏性湿疹

赤ちゃんの肌は、生後半年を過ぎると徐々に皮脂の分泌が減ってきます。

皮脂は肌の水分が外に逃げるのを防ぐ大切な役割があるため、この時期に肌が乾燥しやすいです。

医学的には、肌が乾燥している状態を「皮脂欠乏症」、そこから湿疹までできてしまった状態を「皮脂欠乏性湿疹」と呼びます。

これは赤ちゃんの成長過程でよく見られる症状ですが、もし湿疹に強いかゆみが伴う場合は、アトピー性皮膚炎の可能性もあるため、医師への相談がおすすめです。

おむつかぶれ

おむつかぶれとは、長時間のおむつ着用による蒸れや、尿や便の刺激が原因で起こる皮膚の炎症のことです。

おむつかぶれを予防するには、おむつをこまめに取り替える事が大切です。

また、おしりを拭く際は強く擦ると刺激に繋がるため、優しく丁寧に拭きましょう。

治療方法としては、皮膚の状況によって変わりますが、基本的に軟膏による治療を行います。

関連記事:花粉による肌荒れはなぜ起きる?|原因やスキンケア対策を解説

乳児湿疹ができやすい場所

乳児湿疹ができやすい場所は皮脂の分泌が盛んな箇所にできやすくなります。

顔

赤ちゃんの肌トラブルでよく見られるのが、顔の症状です。

特に頬は皮脂の分泌が活発な部位のため、赤いプツプツとした赤ちゃんにきび(新生児ざ瘡)ができやすい場所です。

頭

頭部も顔と同じように皮脂の分泌が活発な場所です。

特に髪の生え際や眉毛のあたりに、黄色みがかった膜のような湿疹(脂漏性湿疹)ができやすいのが特徴です。

背中

背中や首回り、腕、ひざ裏、おむつの中など、汗がこもりやすい場所は特にあせもができやすい部分です。

これらの場所は空気が通りにくく蒸れやすいため、こまめな着替えや通気性の良い服選びが大切です。

乳児湿疹はいつまで続く?

乳児湿疹は生後2週間頃から始まり、赤ちゃんの成長とともに症状が変化していきます。

最初の2~3ヶ月は皮脂の過剰分泌による湿疹が中心で、その後は肌の乾燥による湿疹へと変わっていくことがあります。

心配な方も多いと思いますが、1歳頃には自然と落ち着いてくるのが一般的です。

毎日のやさしいスキンケアを続けることで、症状は徐々に改善していきますよ。

乳児湿疹の病院へ目安

どのタイミングで病院に行くべきか悩みますよね。

以下の状況になったら受診することをおすすめします。

- 長期間湿疹が治らない場合

- 何度も繰り返してしまう場合

- 赤み、痒みが出ている場合

- 掻いて膿んでしまっている場合

- 発熱が伴う場合

これらの症状は、皮膚の状態が悪化している、あるいは感染症を引き起こしている可能性があるサインです。

特に発熱や膿みは細菌感染の可能性を示すため、早めの受診が必要です。

また、繰り返す湿疹や長引く症状は、アレルギーなど他の原因が隠れている場合があります。

西春内科・在宅クリニックでできる対応

西春内科・在宅クリニックでは、診察時に症状を丁寧に観察し、必要に応じた薬の処方が可能です。

赤ちゃんの肌はデリケートなためさまざまな原因によって湿疹を引き起こします。

一時的なものであれば心配はありませんが、長引く場合、適切な処置が必要です。

赤みやかゆみがあるようでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

今回は乳児湿疹の原因や対処法について説明いたしました。

多くの赤ちゃんが経験する乳児湿疹ですが、適切なスキンケアをすることで予防や改善に繋がります。

全身を「きれいに洗う」「しっかり保湿」に気を付けて赤ちゃんの肌を守りましょう。

参考文献

『乳児湿疹』とは?原因・症状・治療法やアトピーとの違いを解説|田辺三菱製薬