関節リウマチのしてはいけない10項目とは|リウマチになりやすい性格がある?

関節リウマチとは、免疫反応の異常で関節に炎症が起こってしまい、関節の痛みや腫れが出る病気です。

症状が進行すると、関節が変形して歩きにくい・関節が動かなくなるなどといった強い症状が出てしまいます。

今回は、関節リウマチの原因や初期症状、治療などについて詳しく解説していきます。

関節リウマチになる原因

関節リウマチは、自己免疫の異常によって滑膜(かつまく)(*1)を攻撃してしまう病気です。

なぜ自己免疫の異常が起こるかについてはまだはっきりとわかっていない部分があります。

しかし、遺伝因子と環境因子が関与していると考えられています。

遺伝因子も一つだけではなく、関節リウマチの発症に関わる遺伝子はすでに数十個ほど見つかっています。

しかも、それらの遺伝子を持っているからといって必ずしも関節リウマチになるというわけではありません。

環境因子としては、以下などが知られています。

- 喫煙

- 感染症

- 出産

- 手術

- ストレス

| 滑膜(*1)=関節を内側から覆っている膜 |

参考記事:関節リウマチの原因はストレス?なりやすい性格がある?|イノルト整形外科

関節リウマチのしてはいけない10項目とは

関節リウマチのしてはいけない10項目は下記になります。

- 激しい運動

- 関節を冷やす

- 和式トイレ

- 高い枕

- 肥満

- 重い物を持つ

- 正座

- 長時間同じ姿勢をとる

- 喫煙

- ストレスを溜める

関節の痛みが出ている時に激しい運動をすると痛みが強くなります。

発熱をしている時や強い痛みがある時は激しい運動は避けて安静にしましょう。

発熱や強い痛みがない状態の時は、適度な運動を心がけましょう。

水中では膝に過剰な負荷がかからないため、水中運動はおすすめです。

リウマチによる炎症が強い時期でなければ、関節を定期的に動かして拘縮(凝り固まること)を予防しましょう。

ゆっくり手足の関節を曲げ伸ばししたり、関節を支えるふとももの筋肉を鍛えたりすると効果的です。

関節を冷やすとリウマチの症状を悪化させる可能性があります。

痛みがある場所は外気に触れないように衣服やサポーターなどで覆いましょう。

運動前に関節を温めてから運動をすると効果的です。

和式トイレは膝を強く曲げなくてはいけないので、過剰な負荷となります。

洋式トイレに変更するなど工夫しましょう。

関節リウマチは首の靭帯にも影響します。

症状が進むと、軽い力でも首の骨の脱臼(環軸椎亜脱臼)を起こしかねません。

環軸椎亜脱臼は首と頭の境目の部分の脱臼で、手足のしびれ、動かしにくい、呼吸がしにくい、めまい、ふらつきなどの重い症状を起こすこともあります。

首を無理に曲げたり伸ばしたりするような枕は避けて、タオルなどで調節しましょう。

肥満は手足の指など末端に負担がかかるため、関節リウマチの場合は関節破壊が進む一因となりえます。

単純に健康を考慮する上でも肥満は様々なリスクがあるため、適正体重の維持に努めましょう。

重い物を持つと手足の指や膝といった、リウマチ性関節炎の好発部位に負担がかかります。

事情を話して他の人に依頼するか、専用の道具を使うようにしましょう。

正座は下肢の関節に大きな負担がかかる姿勢です。

もし正座しなければならない状況が訪れたら、事情を説明して免除してもらうようにすると良いでしょう。

長時間同じ姿勢をとると、場合によっては同じ部位に負担がかかることに繋がります。

そのため、意識できるのであればこまめに姿勢を変えるか、負担の少ない姿勢を心がけましょう。

喫煙も関節リウマチの悪化因子の一つとされています。

他の健康リスクもあるため、特に関節リウマチの場合は禁煙するのが望ましいです。

ストレスを溜めることも関節リウマチの悪化因子とされています。

関節リウマチになりやすい性格がある?

免疫疾患であるため性格による罹患のしやすさというのは特にありません。ただし、神経症気質の人は初期症状にいち早く気づいたり、罹患後に患部をいじって増悪させてしまうケースがあることから、こうした性格の人がかかりやすいといわれることもあります。

遺伝が関連しているため、親や兄弟で関節リウマチの人がいる場合、そうでない人と比べると4倍も関節リウマチになりやすいことがわかっています。

男女比はおよそ1:3であり、女性に多い病気で40〜50歳前後から症状が出てくることが多くあります。最近ではさらに高齢での発症が増えてきています。

関節リウマチの主な症状

関節リウマチの初期は、手首や足首の関節が左右両方とも腫れたりします。

特に朝、からだを動かし始める時にこわばりを感じることが多いです。

病状が進行すると、膝や股関節などの大きい関節に炎症が起こります。

そして、水がたまったりして動かしにくくなり強い痛みが出ることがあります。

また、関節の痛みだけではなく、微熱やだるさ、貧血を起こす場合もあるので、注意が必要です。

関節リウマチは、以下など多くの合併症が起こりやすくなることがわかっています。

- ドライアイや強膜炎(白目の炎症)などの眼の症状

- ドライマウスやシェーグレン症候群(涙腺や唾液腺に炎症を起こす病気)などの他の自己免疫性疾

- 首の骨の脱臼(環軸椎亜脱臼)

- 間質性肺炎や心外膜炎などの肺・心臓の病気

- アミロイドーシス(アミロイドという異常なタンパクが全身の臓器に沈着して機能障害を起こす病気)

関連記事:骨粗鬆症の薬が危険といわれる理由|副作用や注射治療について解説 | 横浜内科・在宅クリニック

関節リウマチの診断基準

関節リウマチは、症状が進行してしまう前に早期診断することが重要です。

関節の腫れが1ヶ所以上あり、以下のような他の病気よりも関節リウマチを疑うような場合に、血液検査を行い数値化して診断します。

関節の腫れや痛みを起こしうる他の病気

- 変形性関節症

- 痛風

- 感染性関節炎

- 乾癬性関節炎

- その他の自己免疫性疾患・膠原病

一つの症状や血液検査項目から関節リウマチと診断することは難しく、全ての情報を総合的に判断する必要があります。

血液検査では、炎症反応(CRP・血沈)やリウマトイド因子、抗CCP抗体などを確認します。

関節リウマチの治療について

関節リウマチの治療は、以下の薬を中心として使用されます。

- 関節で起こっている免疫異常を抑える抗リウマチ薬

- 痛みや炎症を軽減するステロイド

- 痛み止めとして消炎鎮痛薬

抗リウマチ薬は、関節リウマチで起こる異常な炎症を抑える薬剤の総称です。

Disease modifying anti rheumatic drug; DMARD(疾患修飾性抗リウマチ薬)とも呼ばれます。

関節リウマチで最もよく用いられるのはメトトレキサートなどの免疫抑制薬や免疫調節剤です。

新薬として生物学的製剤とJAK阻害薬という分子標的薬が抗リウマチ薬に含まれます。

薬物治療を行っても関節の破壊や拘縮が強い場合は、人工関節置換術などの手術療法を行うこともあります。

関連記事:骨粗鬆症の薬が危険といわれる理由|副作用や注射治療について解説 | 横浜内科・在宅クリニック

関節リウマチの予防・改善策

関節リウマチの発症は遺伝要因と環境要因が複雑に関わっていることはわかっています。

しかし、未だに詳しいメカニズムはわかっていない状態です。

残念ながら関節リウマチで確立された予防法はありません。

環境要因として以下があります。

- 喫煙

- 感染症

- 出産

- 手術

- ストレス

また、疲れや体調不良など、免疫力が低下した時に発症しやすいと言われています。

食事のバランスや睡眠をしっかりとる、適度に運動するなどの生活習慣を整えて病気を予防しましょう。

ヨーグルトを食べると関節リウマチの予防になるという噂がありますが、こちらは残念ながら科学的根拠はありません。

関節リウマチの患者さんでは乳酸菌などの腸内細菌が変化していることがわかっています。

しかし、必ずしもヨーグルトで予防・治療できるというわけではありません。

関節リウマチを発症した場合には、早期診断と治療がとても大切です。

関節リウマチを疑った場合は、自己判断やセルフケアだけではなく病院を受診しましょう。

関節リウマチはリウマチ内科や整形外科、総合内科で診察が可能です。

関連記事:痛風の症状の特徴や起こりやすい場所とは?原因となる食べ物についても

西春内科在宅クリニックができる対応

関節リウマチの症状が進行すると、痛みが強く通院が難しいこともあります。

また、冬場は寒さで症状が悪化してしまうこともあります。

そのような場合、西春内科在宅クリニックでは在宅診療で関節リウマチの診察や治療、薬の処方などを受けることができます。

まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

今回は関節リウマチの原因や初期症状、治療などについて解説しました。

関節リウマチは一度の治療で症状がすっきり治ってしまうものではありません。

発症後長く付き合っていかなくてはならない疾患です。

最近では研究も進み、関節リウマチを早くから治療することで痛みや関節の重い障害を防ぐことができるようになってきました。

そのためには、早期に関節リウマチを発見・治療することが大切です。

記事を読んでいただき、「もしかして関節リウマチかも?」と思ったり、関節の症状があったりする場合は、ぜひ病院を受診くださいね。

参考文献

日本リウマチ学会「メトトレキサートを服用する患者さんへ 第3版」のお知らせ

関節リウマチの合併症・副作用対策

日本整形外科学会「関節リウマチ」

関節リウマチの疫学・診断・診療ガイドライン

健康長寿ネット「関節リウマチの原因」

日本脊髄外科学会「頭蓋頚椎移行部病変(環軸椎亜脱臼など)」

前田悠一ら.関節リウマチ患者における腸内細菌叢の異常.日本臨床免疫会会誌Vol39.No1.

睡眠障害は何科に行けばいい?原因や症状を徹底解説

こんにちは!西春内科・在宅クリニックです!

皆様、睡眠はしっかりと取れているでしょうか?

なかなか寝付けずにお悩みの方も少なくないのではないでしょうか?

寝なきゃと焦れば焦るほど眠れなくなりとても辛い時があると思います。

本記事では「睡眠障害」について、原因や種類、治し方などをご紹介します。

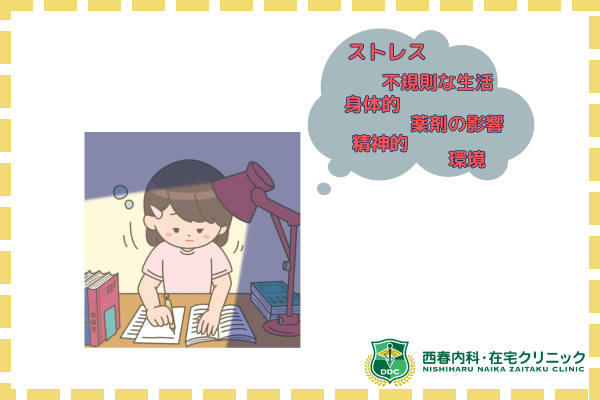

睡眠障害の主な原因

睡眠障害とは睡眠の量や質が適切ではなく、日常生活に支障をきたす状態です。

その状態を引き起こす原因は実に多岐にわたります。

ここでは主な原因を紹介いたします。

不眠症

睡眠障害と言えば「不眠症」を思いつく方が多いのではないでしょうか?

夜の寝つきが悪い、眠りが浅くすぐに起きてしまうという様に睡眠が十分に取れていない状態です。

その結果日中の慢性的な眠気や疲れ、集中力の低下などの症状が現れます。

日本人の5人に1人は不眠症に悩まされているほど最も多い睡眠障害です。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりを繰り返し、体の低酸素状態が発生している病気です。

10秒以上息が止まる状態を無呼吸といい、平均して1時間に5回以上無呼吸が見られる場合は睡眠時無呼吸症候群とされます。

気道が細くなる「閉塞型」、呼吸を司る脳の機能低下が原因の「中枢型」に分かれ、閉塞型が大部分を占めます。

睡眠時に空気の通り道が舌の付け根によって塞がれ呼吸が妨げられ、無呼吸、または断続的に空気が通っているいびきをかいている状態になります。

息苦しくて目覚めてしまったり、起床時に頭痛や倦怠感が生じます。

体が低酸素になる為、心臓、脳などに負担がかかり糖尿病や高脂血症などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。

脂肪により気道が狭くなりやすい為、肥満に深く関係しています。

レストレスレッグス症候群(RLS)

「むずむず脚症候群」とも呼ばれます。

お布団に入った後や、じっと座っているときに、脚の内側から不快感があり、脚を動かすと和らぐといった症状があります。

この不快感からうまく入眠やリラックスできずにストレスへと繋がります。

原因は解明されていませんが、神経同士の連絡を担う「ドパミン」という物質がうまく働かなくなるという説が有力です。

他にも鉄分不足、遺伝といった説もあります。

起立性調節障害

何らかの原因によって自律神経が乱れ、覚醒状態と休息状態のバランスが崩れてしまうことで起きる障害です。

症状として眩暈やふらつき、頭痛、朝起きられないといったことが挙げられます。

小学校高学年から中学生の年齢での発症が多く、学校に行けなくなるといった問題もあります。

関連記事:不眠とうつの関係性について|コロナ後遺症の可能性もある?

睡眠障害のそのほかの要因

上の項目で紹介した原因以外にも睡眠の量や質を低下させてしまう要因があります。

このような要因が一つだけではなく様々な要因が組み合わさり睡眠障害を引き起こします。

もし、今睡眠障害で悩んでいるのであれば、現状と比較してみましょう。

ストレス

日中の強いストレスや、眠らなきゃといったプレッシャーからくる慢性的な不安や緊張が原因で睡眠障害をきたすことがあります。

不規則な生活スタイル

睡眠には「メラトニン」というホルモンが重要です。

このホルモンは別名「睡眠ホルモン」と呼ばれており、体内時計に働きかけ覚醒と睡眠を切り替える作用があります。

これは太陽の光を浴びることで分泌が低下し、およそ15時間後に再分泌されて、眠気を感じるようになります。

不規則な生活、寝る時間がバラバラだったり、夜型の生活になると、うまくメラトニンが分泌されず、睡眠障害をきたします。

身体的な問題

かゆみや、慢性的に痛みがあったり、気管支喘息などの呼吸困難、前立腺肥大や膀胱炎などの刺激といった、他の疾患による影響で睡眠がとれない事があります。

また、加齢による影響もあり、メラトニンの減少や体内時計の機能低下が原因で睡眠時間が少なくなります。

精神的な問題

うつ病などの精神病は高い確率で睡眠障害を併発してしまいます。

強い不安感により睡眠を阻害され、浅い睡眠になり睡眠の質が悪くなり、日中の活動にも集中力の低下や疲労感が残ったりします。

逆に睡眠障害からうつ病を発症する場合もあります。

薬剤の影響

治療中の薬の副作用で睡眠障害が発症することがあります。

身近なところで言うと花粉症などのアレルギー反応に使用される抗ヒスタミン薬です。

これは体の覚醒を促すヒスタミンという成分の働きを弱くする薬です。

その結果眠気が生じ、体内時計を乱してしまう原因になります。

他にも副腎皮質ステロイド、気管支拡張薬、降圧薬などが挙げられます。

環境要因

騒音や気温などの環境が原因で睡眠を妨げられ、睡眠障害を起こしてしまいます。

照明が明るすぎて眠れなかったり、海外出張などで時差ぼけが原因になる事もあります。

睡眠障害の症状

入眠障害

布団に入ってから30分~1時間以上かからないと寝られない状態です。

入眠時間は人によって異なるので、一概に障害とは言えませんが、基準となるのはそれが苦痛で、生活に支障をきたしているかどうかです。

中途覚醒

眠りが浅く、何度も目覚めてしまう状態です。

しっかりと寝た感覚が無く、日中に注意が散漫になったり、眠気に襲われたりと支障が出てしまいます。

早朝覚醒

起きたい時間や、普段の起床時間の1時間以上前に目覚めてしまい再び寝付けない状態です。

日中の活動に支障がでたり、それが苦痛かどうかで障害になるかを決定します。

また、生活リズムが崩れ、昼夜逆転に繋がることもあります。

熟眠障害

「熟眠感欠如」とも言われ、十分に寝たはずなのに疲れが取れない、寝た気がしないなどの症状がでる障害です。

寝ていても眠りが浅く睡眠の質が不十分な場合に起こります。

関連記事:風邪をひいたらひたすら寝るのが効果的?体調が悪い時の過ごし方を徹底解説

寝すぎも睡眠障害?

「過眠症」と言い、夜十分な睡眠をとっていても日中に強い眠気に襲われ、目覚めていられない病気です。

目を覚まし続ける役割を持つ、「ヒポクレチン」「オレキシン」というタンパク質をうまく作れない為に起こると言われていますが、原因は明らかになっておりません。

代表的なものは「ナルコレプシー」といい、10歳代で発症することが多いです。

眠れるなら問題ないのでは?とも思いますが社会生活において起きていなければならない場面でも、自分の意思とは関係なく眠ってしまう問題を抱えています。

睡眠障害は何科に行くべき?

では、睡眠障害を自覚した際に何科を受診すればよいのでしょうか?

それは睡眠障害の種類や症状によって変わってきます。

「不眠症」で入眠障害や中途覚醒、早期覚醒等がある場合は「内科」「心療内科」「精神科」へ受診しましょう。

「睡眠時無呼吸症候群」でいびきや日中の眠気がある場合は「内科」「耳鼻咽喉科」に受診しましょう。

内科の中でも循環器や呼吸器を専門に診ている医療機関に相談するのがおススメです。

「レストレスレッグス症候群(RLS)」は脳機能の異常が原因になっている可能性があるので「脳神経内科」へ受診しましょう。

「ナルコレプシー」で日中の強い眠気に困っている方は、「脳神経内科」「精神科」を受診しましょう。

関連記事:生あくびは危険?あくびとの見分け方や吐き気が起きた時の対処法

睡眠障害の治し方は?

ライフスタイルの改善

睡眠に大切な事は脳と体をリラックスさせ、眠れる環境を整える事です。

携帯やパソコンの使用を控える

就寝前にこういった情報の多いものを使用すると脳が活性化してしまったり、液晶の強い光で眠れなくなってしまいます。

途中で起きてしまった際もついつい触ってしまいがちですが、再び入眠することが出来なくなるので控えましょう。

環境を整える

間接照明や遮光カーテンを使って暗い部屋を作りましょう。

また湿度や温度も室温26℃前後、湿度60%前後が眠りやすい快適な環境になります。

最後に規則正しい生活を心掛けることで、睡眠の質を向上させます。

薬物療法

症状や重症度を鑑みて睡眠導入剤を使用する場合もあります。

脳の興奮を抑える神経伝達物質の働きを促す薬は即効性があり、入眠障害に適しています。

逆にメラトニンが作用する部分を刺激する薬は体内時計を整え、昼夜逆転や時差ぼけに適しています。

こちらは即効性はなく効果が出るのに2週間ほど必要になります。

また覚醒を維持するオレキシンというホルモンの働きを弱める薬もあり、薬の耐性や依存性が少ないとされています。

認知行動療法

医師とのカウンセリングを行い、睡眠状況を見直し、障害の要因を明らかにして、生活習慣を改善する非薬物療法です。

即効性はなく、効果を感じるのに時間はかかりますが、その後継続的に不眠の改善が見込めたり、薬の減量や中止も期待できます。

光療法

人は太陽光を浴びることで体内時計を整えています。

その太陽光の代わりに高照度光療法器具を使い体内時計のリセット、メラトニンの分泌増加を狙います。

起立性調節障害や昼夜逆転に効果があるとされています。

参考記事:イライラして眠れない時はどうする?原因や対処方法を解説|Humming

西春内科・在宅クリニックでできる対応

西春内科・在宅クリニックでは睡眠環境改善のためのアドバイスを行います。

症状に応じて薬物療法を行うことが可能です。

必要であれば最寄りの精神科や心療内科と連携し、治療を行っています。

【まとめ】睡眠障害は早めの受診を

睡眠は人生の3分の1から4分の1ほどを占めるといわれており、体や脳を休ませる大切な生命活動です。

睡眠障害により日中の活動に支障が出たり、睡眠時無呼吸症候群のように重篤な疾患につながるものもあります。

自覚症状が出たら自己判断せず、医療機関を受診しましょう。

参考文献

睡眠障害は何科を受診すれば良いか? | 阪野クリニック

過眠症とは|睡眠障害の種類|不眠・眠りの情報サイト スイミンネット

不眠とうつの関係性について|コロナ後遺症の可能性もある?

眠れないとどんどん体力と気力が削られてしまい、さらに気分が悪く…

そうなりがちな負の連鎖、不眠とうつの関係性について今回は解説していきます。

不眠とうつの関係性について

日本では不眠に悩む方が多くいます。

不眠は、ストレスや疾患、薬の副作用、生活リズムの乱れによって引き起こされることがあります。

具体的な症状は、寝つきが悪い、眠りが浅い、早朝目が覚めるなどが挙げられます。

改善のためには、ストレスを減らし、生活リズムを整えることが重要です。

また、不眠とうつの関連性も指摘されており、不眠が長く続くと「うつ」のリスクが高まることが報告されています。

不眠に悩む場合は、専門医に相談することが大切です。

関連記事:五月病の症状やなりやすい人の特徴|うつ病との違いなども解説

ストレスも不眠の原因になる?

不眠症の多くは、ストレスが原因で起こることがあります。

ストレスフルな出来事に直面すると、多くの人が数日から数週間の間、眠りにくい状態になることがあります。

その中で、不眠が1ヶ月以上続く人もいます。

特に週に3回以上、3ヶ月以上続く場合は、不眠症の可能性が高くなります。

不眠症は、ストレスだけでなく、精神的な問題や身体的な疾患によっても引き起こされることもあります。

また、ストレスが続いたり、適切な睡眠環境や習慣が欠けている場合、不眠は慢性化する可能性があります。

眠れないことに対する恐怖心から、ますます眠れなくなることもあります。

さらに、以下のような睡眠に関する悪習慣が、不眠を悪化させる要因として考えられます。これらを修正することで、不眠を改善することができます。

参考記事:イライラして眠れない時はどうする?原因や対処方法を解説|Humming

寝る前の刺激物質の摂取

カフェイン(コーヒーや紅茶)、ニコチン(タバコ)、アルコールなどを摂取すると眠りにくくなることがあります。

寝床での過ごし時間の調整

寝不足を解消しようとして、長時間ベッドで過ごすことが逆効果となり、眠りが浅くなることがあります。

日中の活動量の確保

不眠が続くと、日中の活動量が減少しやすくなりますが、適度な運動をすることで、睡眠の質が向上することがあります。

睡眠時間の認識のズレ

実際の睡眠時間と自覚している睡眠時間が異なる場合があります。

睡眠時間を調整することで、より質の高い睡眠を得ることができます。

うつによる不眠の改善方法とは

まずは、考え方や生活習慣の改善から始めましょう。

ベッドで眠れないと感じる場合、無理に眠ろうとするのではなく、一度起きて本を読んだり、好きなことをして過ごすことをおすすめします。

生活習慣

- 毎日同じ時間に起きるよう心がける

- 運動を習慣づける。(寝る4〜5時間前に運動するのが理想的)

- 眠りやすい環境を整える(適温に調整した部屋、自分に合った寝具、遮光カーテンを使用することなど)

- 夕方以降のカフェイン摂取を控える

- 寝る前のスマホやパソコンの使用を控え、リラックスする時間を確保する

- 寝る前の飲酒やタバコを控える

人によって適切な睡眠時間は異なるため、「絶対に7時間は寝ないと」といった考え方は逆にストレスを与え、眠りにくくする可能性があります。

そのため、眠れないことを意識しすぎず、上記のようなポイントに注意しながら、リラックスして過ごすことが重要です。

内服薬

改善が難しい場合は、薬物治療や精神療法を検討してみましょう。

医師が適切な処方や治療法を提案してくれます。

最近では副作用や依存の少ないお薬も増えています。

抗うつ薬も不眠症状の改善に役立つ場合がありますので、医師と相談してみることをおすすめします。

関連記事:律神経失調症のセルフチェック26項目!こんな兆候は危険かも?|西春内科・在宅クリニック

うつは不眠だけでなく過眠もある?

うつ病で過眠症状が出る場合

うつ病の方は、慢性的なストレスを抱えていることが多く、それにより十分な睡眠が取れなかったり、疲れがたまったりします。

最近の研究では、うつ病に関連するセロトニンという物質の働きを制御する脳の領域が不快感を感じると活性化し、浅い眠りを維持しようとすることがわかっています。

しかし、浅い眠りでは体が十分に回復できず、日中に眠気が残ることがあります。

また、ストレスを受けると無意識のうちに睡眠を求めるようになることもあります。

睡眠は心身の疲労を回復させるため、うつ病による過眠症状は必要な反応とも言えますが、ストレスの原因にもなることがあります。

うつ病の治療薬で過眠症状が出る場合

うつ病の不安や緊張などの症状を抑えるために使用される抗うつ薬には、眠気が副作用として現れることがあります。

また、不眠症状を改善するために睡眠薬を用いることもあります。

このように、うつ病の治療薬が過眠の原因となることがありますが、自己判断せずに主治医と相談しながら適切に対処することが大切です。

コロナ後遺症で不眠とうつになることがある?

新型コロナウイルス感染後、不眠やうつ病などの精神症状が出ることが報告されています。

不安障害(不安症)

不安障害は、普段よりも過度な不安や恐怖を感じる状態です。

人前で話すことが怖くなったり、日常生活で緊張や不安を感じることがあります。

このような症状が長く続く場合は、不安障害の可能性があります。

気分障害

気分障害には、うつ病や躁うつ病などが含まれます。

うつ病では気分が沈んでしまい、日常生活に支障が出ることがあります。

また、躁うつ病では気分が高揚したり沈んだりすることがあります。

睡眠障害

睡眠障害には、不眠症や過眠症などがあります。

不眠症では寝つきが悪くなったり、中途覚醒が多くなったりします。

これらの症状が続く場合は、睡眠障害の可能性があります。

これらの精神症状は、コロナ後遺症として現れることがあります。

必要ならば、専門家と相談して適切な対処方法を見つけることが大切です。

関連記事:過食嘔吐になる原因|顔がむくんでしまう理由や治療方法を解説

コロナ後遺症の相談なら西春内科・在宅クリニックまで

西春内科・在宅クリニックでは新型コロナウイルス後遺症外来を行っております。

新型コロナ後遺症は、時間の経過とともに徐々に改善することが多いとされていますが、 半年以上続く患者さんもいます。

コロナ後遺症外来 – 西春内科・在宅クリニック(北名古屋市の内科・発熱外来・訪問診療)

また、常勤の内科医が様々な心身の不調に対して、診察を行っております。

まずは、精神的な不調の陰に、体の病気が隠れていないかを確認し、必要であれば最寄りの精神科や心療内科と連携し、治療を行っています。

心配な症状がある場合には、当院またはお気軽に最寄りの心療内科や精神科などクリニックや診療所を受診して相談しましょう。

【まとめ】うつによる不眠は医療機関へ相談を

不眠はストレスが原因なことが多く、長く続くとうつに発展する可能性が高まります。

ストレスは一度抱えると負の連鎖のように重なり、重症化してしまう事もあります。

生活習慣を改善したり、少しでも不調だと感じたらすぐに医師に相談し、早期治療を試みましょう。

参考文献

・不眠の原因と改善、うつ病との関連

・不眠症(睡眠障害)|こころの情報サイト

・うつ病で眠れない?今すぐできる対処法も解説! – MIZENクリニック豊洲内科・心療内科

・過眠とうつ病の関係性とは?過眠の症状と原因を医学論文をもとに解説 – MIZENクリニック豊洲内科

・新型コロナ後遺症の精神症状について | 新橋メンタルクリニック

坐骨神経痛やってはいけないことは?原因疾患や治療法を解説

腰を少し動かした際に、お尻から脚に突然「ビリビリ」「ズキズキ」「チクチク」とした痛みやしびれが出るといった症状ありませんか?

その症状、「坐骨神経痛」という神経の病気かもしれません。

坐骨神経痛は、日常生活に影響を与える可能性があるため、適切な対処と治療が必要です。

この記事では、坐骨神経痛になった際に避けるべきことや治療法などについて解説します。

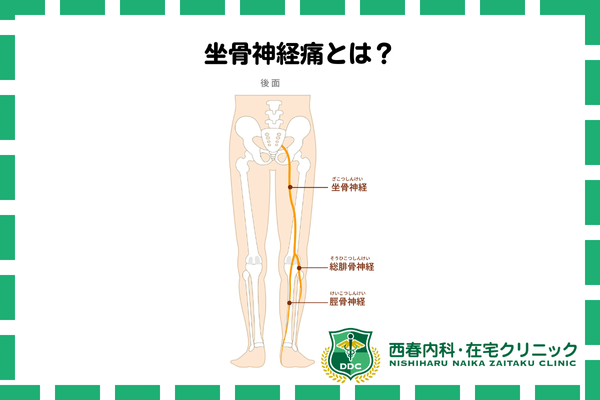

坐骨神経痛とは?

坐骨神経痛とは、坐骨神経が下記のような原因により圧迫や刺激を受けることで生じる痛みの事です。

- 筋・筋膜性疼痛症候群

筋肉や筋膜が硬くなり、痛みを引き起こす症状。 - 梨状筋症候群

お尻の奥にある筋肉が硬くなり、坐骨神経を圧迫することで痛みが出る病気。 - 腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)

腰の脊柱管が狭くなり、神経を圧迫して痛みを引き起こす病気。 - 腰椎椎間板ヘルニア

背骨の間にある椎間板がずれて神経を圧迫する病気。

坐骨神経は、腰の脊髄からお尻、大腿、膝の裏側を通り、足の指先まで達する長い神経です。

症状は、坐骨神経が通るお尻から脚にかけて、「ビリビリ」「ズキズキ」「チクチク」とした痛みやしびれが出るのが特徴です。

関連記事:ぎっくり腰になるかもしれない予兆|病院へ行くべき痛みレベルを解説

坐骨神経痛の人がやってはいけないこと

坐骨神経痛の人が避けるべきことは、共通して「腰へ負担をかけること」です。

腰は坐骨神経が通っている場所なので、できるだけ負荷をかけないことが大切です。

具体的には以下などが挙げられます。

長時間の同じ姿勢

デスクワークや運転など長時間同じ姿勢を続けると、腰に負担がかかり、神経が圧迫されやすくなります。

定期的に立ち上がって軽いストレッチなど体を動かすようにしましょう。

例えば、1時間に1回は立ち上がり、背伸びをしたり、肩や首を回す運動を行うだけでも有効です。

重いものを持つ

特に前屈みの姿勢で重いものを持ち上げると、腰椎に負担が集中し、神経への圧迫がかかってしまいます。

物を持ち上げる時は十分に腰を下ろし、体を物に近づけてから持ち上げることを心掛けることで腰の負担が軽減することができます。

その他、台車を使ったり、周囲の人に協力してもらったり、一度に多くを運ばずに分けて運ぶようにしましょう。

体に合わない寝具の利用

硬すぎる寝具や柔らかすぎる寝具は、腰や背中に負担をかける可能性があります。

適度な硬さで体をしっかり支える寝具を選ぶことが重要です。

特に、腰の部分が沈み込みすぎないようにすることで、坐骨神経への圧迫を減らせます。

また寝る姿勢においても、うつ伏せや足を伸ばした姿勢は、腰に負担がかかりやすいので避けましょう。

仰向けでひざ下にクッションを入れたり、横向きで軽く膝を曲げると負担軽減に効果的です。

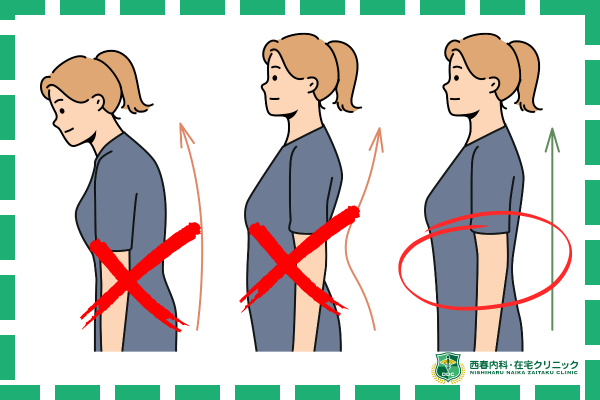

悪い姿勢でのデスクワーク

デスクワーク中に猫背や前かがみの姿勢を続けると、腰に負担がかかりやすくなります。

正しい姿勢を保つために、次のポイントを意識してください。

- 椅子の高さやパソコンの位置を調整する

- サポーターやクッションを使う

正しい姿勢で行うことで、腰以外にも肩や首の負担も軽減できるため姿勢改善を心がけましょう。

激しい運動

腹筋や腕立て伏せなどの運動は、腰や脚に負担がかかるため避けましょう。

運動をする場合は、負担が少ない軽いストレッチやウォーキングなど無理のない範囲で行いましょう。

間違ったストレッチ

ストレッチは坐骨神経痛の治療として効果的です。

しかし、間違った方法で行うと症状が悪化することがあります。

無理に体を伸ばしたり、痛みを感じるまで引っ張ると、逆に神経を圧迫し症状が悪化します。

間違ったやり方でのストレッチはやめておきましょう。

坐骨神経痛を悪化させないための過ごし方

適切な運動とストレッチ

坐骨神経痛は、筋肉が坐骨神経を圧迫することで痛みが生じます。

適度な運動やストレッチで筋肉を柔軟に保つと、坐骨神経への圧迫を軽減することが可能です。

ウォーキングや軽いヨガなど、腰に過度な負担をかけない運動を取り入れましょう。

おすすめの椅子に座った状態で行うストレッチを1つ紹介いたします。

- 1.椅子に座った状態で背筋を伸ばし、ストレッチしたい足をもう片方の膝の上に乗せます。

- 2.背筋を伸ばしたまま、上半身を前に倒し、10秒キープします。

背中が曲がっていたり、首や胸だけ前に倒れていると効果がないため注意して行いましょう。

正しい姿勢の保ち方

腰への負担を軽減するためには、正しい姿勢を保つことが大切です。

座るときには、腰をしっかりとサポートできる椅子を使用し、足の位置を調整することで、腰への圧力を分散させることができます。

立つときや歩くときも背筋を伸ばし、腰に負担をかけないように心がけましょう。

症状が出た時の対処方法

坐骨神経痛の症状が出た直後は、まず安静にすることが重要です。

痛みが強い場合は、氷のうを使ったり、痛み止めを使うことで炎症や痛みを軽減することができます。

また、痛みが続く場合は医師の診察を受け、適切な治療を受けることが必要です。

自己判断での無理な運動やストレッチは避け、専門家の指導を仰ぐようにしましょう。

関連記事:圧迫骨折でやってはいけないこと4選!自宅療養のポイントについて解説

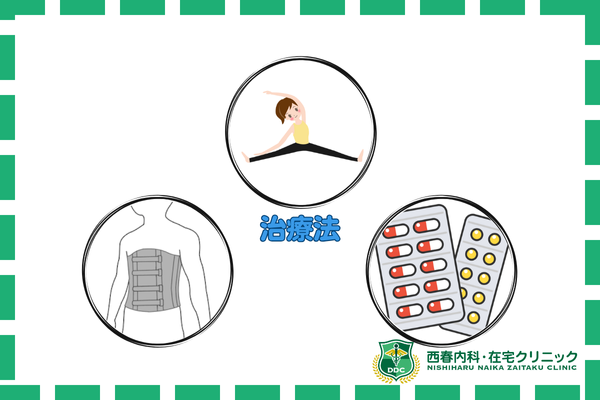

坐骨神経痛の治療方法

坐骨神経痛の治療には、さまざまなアプローチがあるので見ていきましょう。

運動療法

運動療法は筋肉を強化し、柔軟性を高めることで坐骨神経への圧迫を減らす治療法です。

理学療法士の指導のもとで、個々の症状に合わせたエクササイズが行われます。

物理療法

物理療法とは、温熱療法や冷却療法、電気療法などで血行を良くし、痛みを和らげる治療法です。

定期的に行うことで、症状の緩和が期待できます。

装具療法

装具療法では、腰を支えるコルセットや、姿勢を矯正する装具を使って痛みを軽減します。

ただし長期間使用すると筋力が低下してしまう恐れがあるので、1カ月程度を目安に利用するのが一般的です。

薬物療法

薬物療法では、痛みや炎症を抑えるための薬が処方されます。

一般的には、次に薬が使用されます。

- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬):炎症や痛みを抑える効果があります。

- 筋弛緩薬:筋肉を緩め、痛みを和らげます。

- 血管拡張薬:血流を促進し、症状を改善します。

ブロック療法・トリガーポイント注射

ブロック療法は、局所麻酔薬やステロイドを神経やその周りに注射する方法です。

この方法は、痛みの信号を運ぶ神経に直接作用し、高い効果が期待できます。

ただし、副作用の可能性があるため、治療後は安静が必要です。

トリガーポイント注射は筋・筋膜性腰痛症などに対して有効な治療法です。

最も痛みがある点(トリガーポイント)に注射し、筋肉・筋膜をほぐして痛みを緩和する方法です。

ブロック療法よりも体の表面に近い部位に注射するため、簡単に行える治療法ですが、効果には個人差もあります。

手術療法

手術療法は、他の治療法で効果が得られない場合や、症状が重い場合に検討されます。

手術では、圧迫されている神経を解放するための手術が行われます。

手術後は、リハビリで機能回復を図ることも必要です。

医師による坐骨神経痛に対する意見や実体験

坐骨神経痛は、20代の若い方にも起こります。

何を隠そう、医師である私も坐骨神経痛になったことがあります。

引っ越しで重い荷物を持ち上げた際に急性腰痛症(いわゆる「ぎっくり腰」)を発症し、その腰痛が慢性化。

腰からお尻の筋肉が凝り固まってしまい、坐骨神経痛が出るようになりました。

私の場合、①コルセットの装着、②鎮痛薬の服用、③ストレッチを行いながら経過観察しました。

腰痛がひどかったため、腰にトリガーポイント注射(筋膜リリース注射)をしてもらいましたが、期待通りの効果は得られなかったです。

また、外来診療など仕事柄、長時間座ることが多く、腰への負担も大きかったです。

コルセットやストレッチが徐々に効いてきたのか、3~4か月ほどで完治しました。

今はもう痛みはありませんが、重いものを持つ際は気をつけています。

私のように、腰やお尻の筋肉を痛めて凝り固まると、治るのに時間がかかることがあるため、注意が必要です。

関連記事:関節リウマチのしてはいけない10項目とは|リウマチになりやすい性格がある?

西春内科・在宅クリニックでできる対応

西春内科在宅クリニックでは、症状の原因を特定するためのCT検査が可能です。

痛みを抑える薬物療法を中心とした坐骨神経痛に対する処置を行っていきます。

痛みが激しい場合はトリガーポイント注射も可能です。

状態によって他医療機関への紹介等も行えますので、なにかお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

まとめ

坐骨神経痛は日常生活に影響を与えるため、適切な対処と治療が必要です。

症状を悪化させないためには、長時間の同じ姿勢を続けたり、重いものを持ったりせず、正しい姿勢を保つことが大切です。

また、適切な運動やストレッチ、症状が出た時の正しい対処法を実践することで、症状の緩和が期待できます。

お尻から脚にかけて、「ビリビリ」「ズキズキ」「チクチク」とした痛みが現れたら、一度お近くの医療機関をご受診くださいね。

参考文献

- はせペインクリニック「坐骨神経痛とは」

- HELENE「【当てはまる人は要注意!】坐骨神経痛の方がやってはいけないこと」

- 日本薬師堂「坐骨神経痛とは? 原因、症状、治療法、日常生活のコツについて」

RSウイルスとは|大人と小児の症状の違いや潜伏期間を解説

RSウイルスとはRSウイルス感染症という呼吸器疾患を引き起こすウイルスです。

RSウイルス感染症は、2歳までにはほとんどのお子様が少なくとも一度はかかる感染症です。

今回はそんなRSウイルス感染症について、どういった症状がでるのかや潜伏期間、治療法などを解説します。

RSウイルスとは?

RSウイルスは、特に乳幼児や高齢者に重篤な呼吸器感染症を引き起こすウイルスです。

RSウイルス感染症は9月頃から初春まで流行しますが、最近は夏頃から流行が始まる傾向があります。

風邪のような軽い症状から、気管支炎や肺炎といった深刻な状態に至ることもあります。

感染力が高く、飛沫感染や接触感染により人から人へ広がりやすいのが特徴です。

関連記事:咳喘息は喘息ではない?違いや症状のチェック項目をご紹介

RSウイルスの基本的な症状

RSウイルス感染症は基本的に風邪のような症状が現れます。

具体的には以下などの症状が挙げられます。

- 鼻水・鼻詰まり

- 咳

- 発熱

- 喉の痛み

- 耳痛(中耳炎を併発する場合)

- 食欲不振

しかし、一部のケースでは、より深刻な症状が現れることがあり、特に以下の症状には注意が必要です。

- 息を吐く際「ヒューヒュー、ゼーゼー」という音がする(ぜん鳴)

- 胸がへこむような呼吸(陥没呼吸)

- 呼吸が早く、呼吸の回数が増えている(子供であれば1分間に30回以上が早い呼吸)

- 顔色や唇の色が悪い(血液中の酸素が足りていない)

こうした症状が見られる場合、RSウイルスによる感染が肺炎や気管支炎、細気管支炎といった重篤な状態に進行している可能性があります。

この場合は、酸素投与や点滴治療が必要となり、入院が求められることも少なくありません。

早期の適切な対処が重要です。

小児のRSウイルスは重症化しやすい?

お子様の年齢や基礎疾患の有無によって重症化のリスクは変わってきます。

一般的には、1歳以上であれば多くの場合は重症化のリスクは低減します。

2歳以上であれば鼻風邪で終わることがほとんどです。

しかし、以下のようなお子様の場合、重症化のリスクが高まるため注意が必要です。

- 1歳未満、特に6か月未満の赤ちゃん

- 早産、低出生体重の赤ちゃん

- 心臓や肺に基礎疾患がある

- 免疫不全症、ダウン症

これらのケースでは、RSウイルスによる感染が肺炎や気管支炎などの重篤な呼吸器疾患に進行するリスクが高いと言えます。

早めに医療機関で相談し、必要に応じて入院治療を検討することが推奨されます。

関連記事:風邪で病院へ行くべきか?受診する目安や行くタイミングを解説

大人のRSウイルスは軽症で済む?長引く?

RSウイルスは一般的に成人にとって軽い症状で済むことが多く、風邪のような症状が1週間程度で改善する場合がほとんどです。

しかし、以下の条件に該当する方は、重症化しやすく、症状が長引く可能性があります。

- 65歳以上の高齢者

- 長期間たばこを吸っている方(慢性閉塞性肺疾患の方)

- 糖尿病の方

- 初めてRSウイルスにかかった方

以上の項目に当てはまる方はRSウイルス感染が肺炎などの重篤な合併症を引き起こしやすく、場合によってはインフルエンザによる肺炎よりも長引くことがあります。

感染後の症状が1週間を超えて続く場合や悪化する場合には、早めに医療機関を受診することが推奨されます。

RSウイルスの治りかけの症状とは?

関連記事:風邪をひいたらひたすら寝るのが効果的?体調が悪い時の過ごし方を徹底解説

RSウイルスの潜伏期間は?

RSウイルスの潜伏期間は、感染してからおよそ4~6日間とされています。

この間に体内でウイルスが増殖し、潜伏期間を経てから咳や鼻水、発熱といった症状が現れます。

RSウイルスは感染力が非常に強く、飛沫感染や接触感染によって広がるため、家庭内や集団生活の場での注意が必要です。

感染予防には、マスクの着用や手洗い、うがいが有効とされています。

また、接触した物や手を清潔に保つことで感染リスクを抑えることができます。

RSウイルスの治療

RSウイルス感染症には特効薬(有効な抗ウイルス薬)はありません。

そのため、対処療法が主な治療法となります。

- 咳止め・去痰剤・解熱鎮痛剤を使い症状を緩和させる

- 痰を出しやすい体位を取らせたり、吸入などをしながら症状改善に努めていく

自分の免疫力で回復できるようにサポートするものです。

ですが、心疾患・肺疾患などの症状のある幼児が感染すると、重篤化する可能性が高まります。

重症化する可能性がある場合、追加治療として、パリビズマブ薬(抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体)にて様子を見ていきます。

この薬は、感染予防にはなりませんが、重症化リスクのある幼児に対して症状の進行を抑えるために用いられるものです。

感染中は幼児の症状を適時確認し、症状が改善しないとき・悪化してきているときは医療機関に相談・受診をしてください。

関連記事:喉の痛みの市販薬でよく効く商品をランキング形式で徹底比較!

RSウイルスで出勤停止になる?

RSウイルス感染においては、学校保健安全法に基づく出席停止や出勤停止の規定は特に設けられていません。

風邪と同様に、咳や発熱といった症状が収まり、本人が元気な状態であれば、園や学校、会社と相談の上で登園や出勤が可能です。

ただし、RSウイルスは感染力が強いため、症状が残っている場合は、他者への感染予防として引き続き休養することが望ましい場合もあります。

西春内科・在宅クリニックでできる対応

RSウイルスの治療は対症療法になるので、当院では症状に合わせてお薬を処方させていただきます。

発熱や咳がある場合は他の感染症、特にインフルエンザ感染症やコロナウイルス感染症にも共通する症状ですので、そちらの可能性を無くすためにインフルエンザ、コロナウイルスの検査を行う場合もあります。

また重症度に応じて点滴や入院が可能な病院へのご案内をさせていただく事もあります。

RSウイルスについてのまとめ

RSウイルスの多くは重症化のリスクが低く、ほとんど風邪と変わりません。

ですが1歳未満の赤ちゃんや基礎疾患のある方には危険性のあるウイルスです。

多くの方には危険性の低いRSウイルスですが、インフルエンザ感染症やコロナウイルス感染症の可能性もあります。

RSウイルス感染症かもしれないと思った際も、他の感染症の可能性を除外するために、医療機関を受診しましょう。

参考文献

RSウイルス感染症とは? | 知っておきたい!家庭の感染と予防 | サラヤ株式会社 家庭用製品情報

RSウイルス感染症にご注意ください!! | 国立成育医療研究センター

子供がRSウイルスに感染したら? | キャップスクリニック(医療法人社団ナイズ)

RSウイルス感染症Q&A(令和6年1月15日改訂)|厚生労働省

大人のRSウイルスの症状や検査、出勤停止期間について | ひまわり医院(内科・皮膚科)

インフルエンザの予防方法|感染経路や予防に有効な栄養について

秋から冬にかけて寒さが増す時期、インフルエンザが流行する季節がやってきます。

近年、新型コロナウイルス感染症の流行が少し収まり、インフルエンザが流行してきています。

インフルエンザは重症化するリスクがあるため、予防はとても重要です。

今回は、インフルエンザの予防方法や重要性、予防に繋がる栄養の紹介などを行っていきます。

インフルエンザを予防する重要性とは

インフルエンザの予防は一人一人心掛けることが大切です。

インフルエンザが重症化すると肺炎や脳炎、心筋炎といった命に関わる合併症を引き起こすことがあります。

特に、以下に当てはまる方はより一層の注意が求められます。

- 免疫力が低下している方

- 高齢者

- 持病がある方

- 乳幼児

- 妊婦

重症化リスクのある方にうつさないようにするためにも、インフルエンザの予防は全員で行う必要があります。

特に家族の中に当てはまる方がいる場合は、これから紹介する予防方法を家族全員で徹底していきましょう。

関連記事:インフルエンザのA型とB型の違いとは?知っておきたい基本情報

インフルエンザの感染経路

インフルエンザは非常に感染力が強く、私たちの日常生活で気づかないうちに広がります。

特に人が集まる場所では、予防策をしっかり取らないと簡単に感染が広がる恐れがあります。

どのようにインフルエンザウイルスが私たちの体に侵入してくるか、主な感染経路を詳しく見ていきましょう。

飛沫感染

飛沫感染はインフルエンザの主な感染経路です。

咳やくしゃみをする際、ウイルスが含まれた微小な水滴(飛沫)が空気中に放出されます。

この飛沫を他の人が吸い込んだり目から入ることで感染が広がります。

特に電車の中、教室、オフィスなど人が密集する場所では注意が必要です。

咳エチケットやマスクを着用して予防することが大切です。

接触感染

接触感染はウイルスが付着した物に触れることで起こります。

例えば感染者が触れたドアノブ、電車のつり革、タブレット端末の画面など、様々な物の表面にウイルスは付着して一定時間生存します。

これらに触れた手で無意識に目や鼻、口を触ることで、ウイルスが体内に入り込むのです。

手洗いをこまめに行い、顔を触る前にしっかりと消毒することが感染予防の鍵です。

また、スマートフォンやパソコンのキーボードなど、よく触れる物の表面も定期的に清掃することで、感染リスクを下げることができます。

空気感染

感染者の咳やくしゃみによる飛沫は、水分が蒸発すると飛沫核という微粒子だけになります。

この飛沫核は長時間空気中に浮遊し続け、それが体内に入ると感染します。

特に注意が必要なのは、換気の悪い密閉された室内空間です。

教室、オフィス、電車の中など、換気が不十分な場所では、感染者が出したウイルスが空気中を長時間漂い続けます。

周囲の人がこの微粒子を吸い込むことで、知らず知らずのうちに感染が広がっていきます。

予防には、定期的な換気が効果的です。

n

可能であれば、30分に1回、数分程度の換気を行いインフルエンザを予防しましょう。

インフルエンザの予防方法

インフルエンザを防ぐためには、日常生活の中でできる予防策を取り入れることが大切です。

特にインフルエンザの流行期には基本的な対策を徹底することで感染リスクを減らすことができます。

効果的な予防方法について詳しく解説していきます。

ワクチン接種

インフルエンザから身を守る最も効果的な方法が、ワクチン接種です。

接種することで、体内にインフルエンザウイルスへの抵抗力が作られ、感染を防ぐだけでなく、万が一感染しても重症化を下げることが出来ます。

先述した通り、以下に当てはまる方はインフルエンザの重症化リスクが高いため、ワクチン接種が強く推奨されます。

- 免疫力が低下している方

- 高齢者

- 持病がある方

- 乳幼児

- 妊婦

健康な大人の方も自分の健康を守るだけでなく、上記に当てはまる方や家族、職場の同僚など、周囲の大切な人々への感染を防ぐためにワクチン接種をしましょう。

インフルエンザウイルスは毎年少しずつ形を変えて流行するため、昨年受けたワクチンが今年は効果を発揮しない場合があります。

そのため、毎年の定期的なワクチン接種が欠かせません。

手洗い

手洗いはウイルスを手から体内に取り込まないための基本的な対策です。

日常的にウイルスに触れる機会は多く、外出先から帰ったときや食事前、トイレの後など、こまめに手を洗うことが感染予防につながります。

石鹸と流水を使った手洗いが最も効果的で、ウイルスをしっかりと除去できます。

アルコール消毒も有効ですが、まずは手についている汚れを石鹸と水を使用して充分に洗い流しましょう。

このような丁寧な手洗いの習慣は、インフルエンザだけでなく、風邪やその他の感染症予防にも効果を発揮します。

一つの予防習慣で、複数の病気から身を守ることができるため、ぜひ実践していきましょう。

加湿

室内の湿度を適切に保つことも、インフルエンザ予防に役立ちます。

乾燥した環境ではウイルスが長時間空気中に漂いやすくなり、感染が広がりやすくなります。

特に冬場は空気が乾燥するため、加湿器などを使って室内の湿度を40%~60%に保つことが理想的です。

湿度を維持することで、ウイルスの浮遊を抑制し、喉や鼻の粘膜を保護する効果も期待できます。

また、適度な湿度が保たれると、室内の空気が快適になり、ウイルスに対する体の防御機能も高まります。

人混みを避ける

インフルエンザの流行期には、人混みを避けることが非常に効果的な予防策となります。

外出を控えたり、人が密集している場所を避けましょう。

人が集まる公共の場などに行く必要がある場合は、マスクの着用を徹底し咳エチケットを心がけましょう。

人混みを避けることで飛沫感染や接触感染のリスクを減らし、自身や家族を間接的に守ることができます。

規則正しい生活

規則正しい生活は、免疫力を高めるために重要です。

特に睡眠不足やストレスがたまると免疫機能が低下し、インフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。

十分な睡眠をとり、バランスの取れた食事を心がけることで、体の防御機能が高まり、感染リスクを減少させることができます。

また、適度な運動も体力や免疫力を高めるのに効果的です。

インフルエンザ予防のためには、日々の生活習慣を整え、免疫力を高めることが大切です。

口腔ケアの重要性

実は毎日の歯磨きなどの口腔ケアもとても重要な予防法です。

私たちの口の中には、多くの細菌が存在しており、この細菌が増えすぎると喉や気道に炎症を引き起こします。

炎症を起こした粘膜は、インフルエンザウイルスの格好の侵入口となってしまうのです。

特に夜間は唾液の分泌が減り、細菌が増殖しやすい環境になるため、就寝前の丁寧な歯磨きで口腔ケアを行いましょう。

歯と歯の間、歯ぐきの周り、そして意外と見落としがちな舌の表面までしっかりと清掃することで、口腔内を清潔に保つことができます。

さらに、半年に一度の歯科検診も口腔ケアには大切です。

プロによるクリーニングと専門家からのアドバイスを受けることで、より効果的な予防が可能になります。

温冷浴法による免疫力向上

寒い季節のインフルエンザ対策として、温冷浴法とサウナという二つの温熱療法が注目されています。

温冷浴法は、38~40度程度の温かいシャワーで体を温め、血行を促進させた後、20秒ほど冷水シャワーを浴びることで、体の芯まで温まり、免疫力が上がります。

ただし、はじめは冷水の時間を短めにして、体を慣らしていくことが大切です。

心臓病や高血圧などの持病をお持ちの方は、必ず医師に相談してから始めましょう。

一方、サウナは、80~100度の高温環境で10分程度過ごすことで、体の深部まで温まり、血行が促進されます。

同時に、汗と共に体内の不要な物質も排出されるため、体の浄化作用も期待できます。

ただし、サウナ後の水分補給は特に重要です。

失った水分を適切に補わないと、逆に体調を崩す原因となってしまいます。

また、サウナ初心者の方は、最初は5分程度の短時間から始め、徐々に時間を延ばしていくことをおすすめします。

どちらの方法も、無理のない範囲で継続することが予防効果を高めるポイントです。

関連記事;インフルエンザの予防は必要?日常でできる予防方法とおすすめの食品を解説

インフルエンザの予防で摂るべき栄養

免疫力を高め、インフルエンザを予防するためには栄養バランスの取れた食事が欠かせません。

特定の栄養素が免疫機能をサポートし、体がウイルスと戦う力を強化します。

インフルエンザ予防に効果的な栄養素とそれを含む食材について詳しく説明します。

ビタミンC

ビタミンCは強力な抗酸化作用を持ち、免疫細胞を活性化させることで風邪やインフルエンザを予防します。

すでに感染している場合にも体の回復を助ける働きがありおすすめの栄養素です。

毎日の食事で意識的にビタミンCを摂取することで体の防御力を高く保つことが可能です。

ビタミンCを多く含む食材は以下などがあり、インフルエンザや風邪予防、体の回復のためにも積極的に食べましょう。

果物類

- アセロラ(酸味種)

- キウイ(果肉が黄色いもの)

- レモン

- オレンジ

- イチゴ

- 甘柿

- ドライマンゴー

野菜類

- ブロッコリー

- かぼちゃ

- ジャガイモ

- サツマイモ

- ピーマン

- パプリカ

- 芽キャベツ

ビタミンD

ビタミンDは免疫細胞の活性化に深く関係し、インフルエンザなどの感染症に対する体の抵抗力を高めます。

ビタミンDは食物からの摂取に加え、日光を浴びることで体内で合成されるため、冬季でも日光をしっかり浴びることが重要です。

適度な日光浴とバランスの取れた食事でビタミンDを補給し、体の防御力を強化しましょう。

特に以下などの食材に多く含まれます。

魚介類

- カツオの塩辛

- あんこうの肝

- しらす干し

- マイワシ(みりん干し)

- ニシン

キノコ類

- きくらげ(干し)

- まいたけ(干し)

- しいたけ(干し)

干すことでビタミンDの量が増加します。

また、調理法も重要で、いためたり、揚げることで吸収率が上昇します。

亜鉛

亜鉛は免疫細胞の生成と機能に不可欠なミネラルで、感染症から体を守る重要な役割を担います。

特に風邪やインフルエンザに対して体の防御反応を高めるため、亜鉛の摂取は効果的です。

亜鉛は以下などの食材に多く含まれ、日々の食事に取り入れることで感染症に対する体の耐性を強化できます。

魚介類

- 牡蠣

- カツオの塩辛

肉類

- 牛肉(ヒレ、もも)

- パルメザンチーズ

野菜類

- 煎りごま

- 小麦胚芽

- カシューナッツ

- アーモンド

セレン

セレンは抗酸化作用があり、免疫機能を向上させる働きがあるミネラルです。

このミネラルは体がウイルスや細菌と戦う際の重要な役割を果たし、インフルエンザの予防にも役立ちます。

定期的に以下の食品を摂取することで、体の免疫力を高めることができます。

魚介類

- カレイ

- マグロ

- アジ

- たらこ

- カツオ

- あんこうの肝

肉類

- 牛肉(ヒレ、もも)

- 豚ロース

野菜類

- ひらたけ

- そば

- ブラジルナッツ

プロバイオティクス

プロバイオティクスは腸内環境を整え、免疫機能を改善する効果があります。

腸内環境が整うと体の免疫力が強化され、インフルエンザやその他の感染症に対する抵抗力が高まります。

以下の発酵食品を日常的に摂ることで腸の健康と免疫力を維持しましょう。

- ヨーグルト

- チーズ

- キムチ

- 味噌

- 納豆

- 漬物

- 甘酒

タンパク質

タンパク質は体の全ての細胞にとって不可欠な栄養素であり、免疫細胞の生成にも必要です。

インフルエンザ予防のためには、十分なタンパク質を摂取することが重要です。

以下の食品をバランスよく食事に取り入れることで、免疫力をサポートし、感染症から体を守る力を高めることができます。

魚介類

- アジ

- イワシ

- 鮭

肉類

- 鶏肉(ささみ)

- 豚肉(ヒレ)

- 牛肉(もも)

- 鶏卵

豆類

- 枝豆

- ソラマメ

乳製品

- 牛乳

- プロセスチーズ

- ヨーグルト

オメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸は抗炎症作用があり、免疫機能をサポートする働きがあります。

特にインフルエンザなどのウイルスによる炎症反応を抑えるために重要です。

以下の食品を積極的に摂取することで体の免疫機能をサポートし、インフルエンザの予防に役立ちます。

魚由来

- サバ

- イワシ

- サンマ

植物由来

- えごま油

- アマニ油

- チアシード

- くるみ

医師によるインフルエンザ予防に対する意見

集団免疫の考え方から、ワクチン接種をみんなが受けることがとても重要です。

家族のなかで一人だけワクチンを打っているより、家族全員がワクチンを打っている方が、はるかに予防効果があります。

たとえば受験を控えたお子様がいる家庭などは、受験生本人だけでなく、家族みんなが予防接種をすることが大切です。

関連記事:インフルエンザの初期症状をチェック項目で解説!受診するタイミングは?

西春内科・在宅クリニックでできる対応

当クリニックでは、インフルエンザの予防接種、検査、診察を行っています。

患者さんの状態に応じて、迅速検査による早期診断と予防接種を実施可能です。

診断後は、一人一人の症状に合わせた治療計画を立て、適切な薬剤を処方します。

外出が困難な方には往診サービスを、遠方の方にはオンライン診療を提供し、継続的なフォローアップを行います。

また、予防法や自己管理についても丁寧にアドバイスしますので、ご不安な点があればいつでもご相談ください。

まとめ

インフルエンザの予防は、私たち一人一人の行動が大切です。

インフルエンザは非常に感染力が強く、重症化するリスクがあるため、予防が非常に重要です。

ワクチン接種をはじめ、手洗いや加湿、規則正しい生活習慣を取り入れることで、感染リスクを減らすことができます。

また、免疫力を高めるために、ビタミンやミネラルを含むバランスの取れた食事を心がけることも大切です。

適切な予防策を講じて、インフルエンザの流行を乗り切りましょう。

参考文献

【倦怠感・疲労感が続く】これって新型コロナ感染症の後遺症?その他考えられる原因

西春内科・在宅クリニックです。

寒くなってきて、またコロナウイルス感染症の患者さんが増えてきてしまいました。

欧米ではLong COVIDや、Post-acute COVIDなどと呼ばれています。

様々な症状を呈していることが報告されています。

特に、倦怠感や疲労感はコロナウイルス感染症の後遺症でも多くみられる症状です。

今回はコロナウイルス感染症後遺症の倦怠感や疲労感の病態や対策について詳しく解説していきたいと思います。

コロナウイルス感染症後遺症とは

はじめにコロナウイルス感染症後遺症の定義について皆さんは知っているでしょうか。

アメリカ疾病予防センター(CDC)の定義では「新型コロナウイルス(SARS-Cov-2)に感染してから4週間以上後に発生する可能性のある幅広い健康への影響(※)」とされています。

また、世界保健機関(WHO)の定義では「新型コロナウイルス(SARS-Cov-2)に感染してから3か月の時点で、他の病気ではない2か月以上持続する症状(※)」とされています。

例えば、米国での研究では新型コロナウイルス感染症の患者の30%が9か月後の時点でも症状が持続しており、85%は軽症の患者であったと報告されています。

つまり、軽症であったからといって、後遺症が起きないということではありません。

※英文をわかりやすい形に意訳しています。

新型コロナ感染症で多い倦怠感・疲労感の特徴

新型コロナウイルス感染症後遺症のうち、倦怠感や疲労感は64%の患者で見られたとの報告もあり多くの患者でみられています。

日本では慶應大学が中心となって1000人以上の調査を行いました。

その結果、感染12か月後の患者の13%に倦怠感・疲労感の症状が出ていたことがわかっています。

これらは筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome :ME/CFS)とよばれています。

6か月以上続く活動能力の低下と安静によって改善されない症状となります。

症状として以下のようなものがあるとされています。

- 疲労と機能障害:休息によっても実質的に軽減されない社会活動への障害

- 労作後倦怠感(Post-exertional malaise;PEM):発症前には耐えられた身体的、認知的ストレス暴露後に、症状や機能が悪化すること

- 睡眠の質の悪化(爽快感のない睡眠)

- 起立性不耐症:直立姿勢をとること、維持することによって症状が悪化するため姿勢をとれない

- 認知機能障害:労作、努力、ストレスによって悪化する思考や行動の障害

なかでも、労作後倦怠感(Post-exertional malaise;PEM)のコントロールが最も重要です。

治療においても管理のポイントとなります。

倦怠感・疲労感のセルフチェック

さて、ご自身がこの筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群にあてはまるかは以下のチェックリストを参考にするとよいでしょう。

①疲労と機能障害

- インフルエンザのような疲労感/倦怠感

- 何度も休んで、必要最低限の活動しかしていないのに、充電が終わらない電池のような感じ

- 思考が以前よりずっと難しくなった

- 手足や体が重く感じられ、動かしにくい

- 個人生活や家事における深刻な制限

- 仕事、キャリアの喪失

- 家に閉じこもることが多くなった

- 社会的な交流の減少や孤立感の増大

②労作後倦怠感

- わずかな労作で精神的に疲れる

- 軽い活動で体力が消耗したり、体調が悪くなったりする

- より厳しい、より長い、より繰り返される活動ほどひどくなる倦怠感

③睡眠の質の悪化

- 眠ったことがないような感覚

- 寝付けない、眠り続けられない

- 長時間、または通常の睡眠時間でも、朝はまだ気分が良くない

④起立性不耐症

- 長時間座っていたり、立っていたりする際のふらつき、めまい、時に失神

- 空間的な見当識障害または平衡感覚の喪失

⑤認知機能障害

- ブレインフォグ

- 混乱、見当識障害

- 集中できない

- 情報を処理することができない/マルチタスクができない

- 適切な言葉がでない

- 意思決定できない

- ぼんやりする/忘れっぽい

①~③のすべての症状が6か月以上続き、④、⑤のいずれかの症状を認めた場合、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群と診断されることとなります。

倦怠感や疲労感が回復する時期について

これらの症状はどれだけ続くのか、いつ回復するのかを完全に把握することはできていません。

また、症状の回復期間にもかなりの個人差があると考えられます。

その他考えられる倦怠感・疲労感の原因

倦怠感・疲労感の原因には新型コロナウイルス感染症以外にも考えられます。

例えば、以下の疾患など様々です。

- コロナウイルス以外の感染症(インフルエンザなど)

- がんなどの悪性疾患

- 呼吸器疾患

- 心疾患

基礎疾患がある方は、持病の悪化に伴う症状の可能性があります。

そのため、まずは除外が必要と考えられます。

倦怠感や疲労感があるときに控えるべきこと

とくに労作性倦怠感(PEM)は無理をしてしまうと症状が悪化していくことがわかっています。

そのため、自身の許容度を超えた運動やストレスへの暴露には十分注意をする必要があります。

「休んでしまった分仕事をしなければ」と感じてしまう方も多いと思います。

しかし、過負荷には注意しながら慎重に対応していく必要があります。

倦怠感や疲労感の治し方

ここまでご説明した筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群には治療法はありません。

そのため症状を管理していく必要があります。

アメリカ疾病予防センターでは以下のような対策を推奨しています。

① 労作後倦怠感(PEM)

PEMの患者は個人差のある一定量の運動やストレスを超えた場合に症状が出ます。

そのため、まずは「自分自身の精神的、身体的活動の限界を把握する」必要があります。

その後、その制限内にとどまる程度での日常生活での負荷をかけていき、徐々に活動量を増やしていく必要があります。

② 睡眠

睡眠後の回復が少ないと感じる方も多いと思います。

必要があれば睡眠薬の投与が補助となる可能性があります。

③ 痛み

筋肉や関節の痛み、頭痛、皮膚の痛みを感じることがあります。

ロキソニンやカロナールといった鎮痛剤は痛みの除去に役立つことがあります。

医学的な治療とは離れてしまいますが、マッサージ、ストレッチ、ヨガ、軽い運動などは筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の改善につながる場合があります。

しかしすべてにおいて、確たる裏付けはありませんので治療は手探りで行うほかありません。

もし倦怠感や疲労感が続くときは

さて、ここまで読んでいただいた中で、ご自身が筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群ではないかと思った方もいるかと思います。

コロナ後遺症は患者さんが少ないため、まだまだ手探りでの治療となります。

そのため、同じような患者が多く受診されるコロナ後遺症外来を受診いただくことは効果的な治療を得ることができる可能性があります。

西春内科在宅クリニックができる対応

当院では、症状に合わせた簡単な投薬治療は行うことができます。

また、症状の程度によってはコロナ後遺症外来をご紹介することもできます。

「もしかしたら?」と思ったらまずは当院までご相談ください。

まとめ

今回は、コロナウイルス感染症後遺症の倦怠感や疲労感の病態や対策について詳しく解説しました。

この記事を読んでいただき、コロナ後遺症の倦怠感についてご理解いただけたでしょうか。

なかなか、治ることのない倦怠感が続く方は一度ご相談ください。

無理をすることは返って症状の悪化につながってしまいます。

まずは、無理をせず過ごしていただくようお願いいたします。

参考資料

・厚生労働科学研究成果データベース「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の長期合併症の実態把握と病態生理解明に向けた基盤研究」

・Centers for Disease Control and Prevention

・National Library of Madicine「Frequency, signs and symptoms, and criteria adopted for long COVID‐19: A systematic review」

・MECFScliniciansguide

老人性うつとは?|原因や特徴・認知症との違いを解説

年齢を重ねると、体のあちこちに変化を感じることは増えてくると思います。

以下などの加齢に伴い若いころに比べて衰えを感じることは、とても自然なことではあります。

- 階段を上るのが辛くなった

- 脂っこいものが食べられなくなった

- 髪の毛が白くなった

当然ながら脳の細胞にも、見えないところで色々な変化が現れます。

以下などは高齢者に特有の病気に繋がる事象であり注意が必要です。

- アルツハイマー型認知症の原因となっているタンパク質(脳のゴミ)が溜まってくる

- 体の症状には表れない小さいな脳梗塞ができる

- 転んで頭を打った所から少しずつ出血している

今回は、高齢者特有の精神疾患として、老人性うつについて原因や治療方法などを詳しく解説していきます。

老人性うつとは

老人性うつは通称で、精神科領域での正式名称は老年期うつ病といいます。

うつ病の一つに分類されています。

うつ病は、以下の症状などを伴う、気分障害と言われる病気の一つです。

- 1日中気分が落ち込んでいる

- 何をしても楽しめない

- 食欲がわかない

- 眠れない

- 疲れやすい

- 集中できない

- 不安でソワソワする

- 死んでしまおうと繰り返し考える

うつ病自体は、年齢問わず誰にでも起こりうる病気です。

うつ病の中でも特徴的なものには名前が付いています。

老年期うつ病の他、産後1~3か月に起こりやすい産後うつ病や、特定の季節(冬に多い)に発症する季節性うつ病などがあります。

老年期うつ病(以後は老人性うつ)は、一般的には65歳以上の方を対象に用いられるうつ病です。

単に年齢で分けているわけではなく、若い人のうつ病と違い、高齢者に特有の症状がみられるため分類されています。

◆【認知症外来監修】高齢者に多いせん妄とは?認知症との違いや症状、原因について解説

老人性うつの症状の特徴(わがまま・攻撃的・食べない等)

一般的なうつ病の診断基準については、以下を確認してみてください。

【参考1:うつ病(DSM5)】

以下のA~Cをすべて満たす必要がある。

A: 以下の症状のうち5つ (またはそれ以上) が同一の2週間に存在し、病前の機能からの変化を起している。

これらの症状のうち少なくとも1つは、(1)抑うつ気分、または(2)興味または喜びの喪失である。

注: 明らかに身体疾患による症状は含まない。

1. その人自身の明言 (例えば、悲しみまたは、空虚感を感じる) か、他者の観察 (例えば、涙を流しているように見える) によって示される、ほとんど1日中、ほとんど毎日の抑うつ気分

注: 小児や青年ではいらいらした気分もありうる

2. ほとんど1日中、ほとんど毎日の、すべて、またはほとんどすべての活動における興味、喜びの著しい減退 (その人の言明、または観察によって示される)

3. 食事療法中ではない著しい体重減少、あるいは体重増加 (例えば、1ヶ月に5%以上の体重変化)、またはほとんど毎日の、食欲の減退または増加

注: 小児の場合、期待される体重増加が見られないことも考慮せよ

4. ほとんど毎日の不眠または睡眠過多

5. ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止 (ただ単に落ち着きがないとか、のろくなったという主観的感覚ではなく、他者によって観察可能なもの)

6. ほとんど毎日の易疲労性、または気力の減退

7. 無価値観、または過剰あるいは不適切な罪責感 (妄想的であることもある) がほとんど毎日存在(単に自分をとがめる気持ちや、病気になったことに対する罪の意識ではない)

8. 思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日存在 (その人自身の言明、あるいは他者による観察による)

9. 死についての反復思考 (死の恐怖だけではない)、特別な計画はない反復的な自殺念慮、自殺企図、または自殺するためのはっきりとした計画

B: 症状は臨床的に著しい苦痛または社会的・職業的・他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている

C: エピソードが物質や他の医学的状態による精神的な影響が原因とされない

うつ病では、基本的に、気分が落ち込む、何をしても楽しくないといった状態が延々と続きます。

様々な研究で、うつ病かどうかは別としても、高齢者では約10~15%でその様な抑うつ症状がみられると報告されています。

年齢自体がうつ病の危険因子となっているわけではありません。

配偶者を失うなどの大きなショックを受けやすかったり、様々な体の病気に悩まされていたりといったことが、うつ病へのなりやすさと関係があるのではないかと推測されています。

そのような背景から、老年期うつ病では、気分の落ち込みを訴えると言うよりも、身体的な訴えが目立つ場合があるのが特徴と言えます。

また、うつ病では思考力や集中力が低下するのですが、高齢者ではその様子が認知症と間違われることもあります。

老年期うつ病の指標の一つに、老年期うつ病尺度 (GDS)があります。

以下15個の質問のうち、 が引いてある方の回答の数が、5個以上ある場合は、うつ病の可能性があるので、是非最寄りのクリニックへ相談する様にしましょう。

【老年期うつ病尺度(GDS)】

| 毎日の生活に満足していますか | はい | いいえ |

| 毎日の活動力や周囲に対する興味が低下したと思いますか | はい | いいえ |

| 生活が空虚だと思いますか | はい | いいえ |

| 毎日が退屈だと思うことが多いですか | はい | いいえ |

| 大抵は機嫌よく過ごすことが多いですか | はい | いいえ |

| 将来の漠然とした不安に駆られることが多いですか | はい | いいえ |

| 多くの場合は自分が幸福だと思いますか | はい | いいえ |

| 自分が無力だと思うことが多いですか | はい | いいえ |

| 外出したり何か新しいことをするより家にいたいと思いますか | はい | いいえ |

| 何よりもまず、もの忘れが気になりますか | はい | いいえ |

| いま生きていることが素晴らしいと思いますか | はい | いいえ |

| 生きていても仕方がないと思う気持ちになることがありますか | はい | いいえ |

| 自分が活気にあふれていると思いますか | はい | いいえ |

| 希望がないと思うことがありますか | はい | いいえ |

| 周りの人があなたより幸せそうに見えますか | はい | いいえ |

◆物忘れがひどくなる原因は?|認知症との違いや物忘れ対策について

老人性うつが起こる原因とは?

高齢者にみられるうつでは、他の年齢層とは異なる特徴がいくつかあります。

その原因の一つに、高齢者はその他の年齢に比べて、加齢に伴う心身の機能低下、社会的な役割喪失への不安が生じやすい社会的な背景があります。

以下などが、心身機能の低下と孤独を受け入れられないことが発症に関わってくることが多いとされます。

- 昔の様に体が動かせない

- 配偶者や友人などが亡くなってしまった

- 周囲から必要とされていない気がする(もしくは、周囲のお荷物になっている気がする)

高齢者では、加齢に伴う脳の機能低下に加えて、様々な身体疾患の合併があることも、発症の原因と言えます。

特に、糖尿病や高血圧といった生活習慣病との関連が認めらます。

うつ病と糖尿病の発症はお互いに影響を与え合っています。

うつ病において糖尿病の発症リスクは1.6倍に上がり、糖尿病例ではうつ病発症リスクが1.15倍高いことが報告されています。

高齢者においてうつを予防するためには、このような生活習慣病に対する身体管理への意識を高めることも重要です。

◆アルツハイマーと認知症の違いは?原因や初期症状、なりやすい人の特徴について

老人性うつと認知症の違い

うつ病では思考力や集中力の低下がみられ、時に周囲から認知症と誤解されます。

正確に区別することはとても難しいです。

いつもと様子が違うなと感じたら、まずは最寄りのクリニックに相談していただくことがお勧めです。

簡単に両者の違いについて説明します。

まず、病気の発症の仕方に違いがあります。

認知症(今回は特にアルツハイマー型認知症を指す)の場合、進行はとても緩やかで、そもそも認知症が発症したことに気づくこともとても難しいと思われます。

「いつからかわからないけど、そういえば○○ができなくなった様な気がする」と言ったイメージです。

一方で、老人性うつでは、症状は比較的短い期間で現れます。

物忘れ(思考力や集中力が低下している影響によるもの)以外にも、診断基準にもあるような複数の症状がみられることが多くあります。

「〇月頃から何かおかしいんです」と、おおよその発症日が分かるケースが多い印象です。

また、認知症(アルツハイマー型認知症)の場合、徐々に物忘れが悪化していった結果、例えば「財布をどこにしまったかを忘れた」のではなく、「財布をしまったとこと自体」を忘れてしまうようになります。

一方で、老人性うつの場合では、自分の記憶力が落ちているという自覚があり、財布をしまったこと自体を忘れるということもありません。

気分の落ち込みに加えて、そういった記憶力の低下などの症状をさらに思い悩み、よりうつの症状を悪化させる可能性もあります。

また、質問への返答の仕方にも違いがみられます。

認知症(アルツハイマー型認知症)では、分からない質問であった場合に、とりつくろいがみられます。

例えば日付を聞かれて分からない場合に、「新聞を読まないから」「気にしていないから」などと返事することがあります。

一方で、老人性うつの場合は、一生懸命考えるのですが、返答できずに黙ってしまったり、分かりませんと困惑した様子がみられます。

◆認知症における顔つきが変わる理由と初期症状や代表的な種類など医師が解説

老人性うつの介護認定とは

老人性うつの場合も、日常生活に支障を来し、介護を要するようになった場合は、介護保険を申請することが可能です。

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。

ご自身が住んでいる市区町村(保険者といいます)が制度を運営しています。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入しており、介護保険料を支払っています。

65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

介護保険申請には、主治医意見書という書類が必要になります。

まずは最寄りのクリニックを受診し相談してみましょう。

家庭内の老人性うつの治療方法

老人性うつに限らず、うつ病の治療の基本や、休養と薬物療法になります。

とにかく頑張らないこと、無理をしないことが大切です。

そして、薬が効果を発揮し、うつの症状が軽くなるのをじっくり待ちましょう。

もしも、日常生活に支障を来すほどの症状であれば、介護保険申請を行い、生活の手助けをしてもらうのも良いかもしれません。

また、老人性うつと診断された場合、どのように関わってよいか分からないという方は、以下をぜひ参照してください。

【参考2 共感】

自分の思いや考えを相手に聞いてもらうには、相手が自分に対して“心を開いていなければならない”ということです。

例えば、夫婦喧嘩やカップルの喧嘩を想像してみましょう。

自分の思いを必死に話しても、相手に伝わらず、言い争いが続いた経験は少なからずお持ちではないでしょうか。

精神科を受診してくれる患者さんは、もちろん医師に対して自分のことを話に来てくれてはいるのですが、それでも「この人に話しても大丈夫だろうか」とためらうことも多いはずです。

しかし、私たちとしては状況や心情を正確に理解するためにも心を開いてもらう必要があります。

さあ、このように、自分の思いを相手に届けたいとき、相手に心を開いてもらいたいとき、どのようにしたらいいのでしょう。

その時に用いられる技術が“共感”です。

共感とは何か。

例を出しますので、共感について学んでいきましょう。

あなたの妻(彼女)は、体型に悩んでいる女性であったとします。

ダイエットに真面目に、そして真剣に取り組んではいますが、なかなか成果がでず、非常に落ち込んでいます。

こんな時、あなたはどんな声かけをしますか?

きっと多くの人が、「こんなダイエット方法がいいらしいよ」などのアドバイスをしたり、「太っていてもかわいいよ」など慰めたりしているのではないでしょうか。

それも決して悪いわけではないですし、手っ取り早くアドバイスが欲しい場合もあります。

しかし、せっかくの自分のアドバイスに乗り気でなかったり、全然慰められていない表情をしている、なんてことありませんか?

それはなぜか。

自分の気持ちを理解してもらえていないと感じているからです。

もし、あなた自身が、必死に頑張っても報われないことがあったとしたら、どのような気持ちになりますか?

悲しい、悔しい、そういった心情ではないでしょうか。

共感とは、相手の立場に立ち、相手の気持ちを想像し寄り添うことです。

このケースで言うと、「毎日頑張っていたのを知ってるよ。結果がでないとつらいよね。」と声をかけたならどうでしょう。

この人は自分のことを分かってくれていると思うと、その人の意見を聞いてみようと思うものです。

このような場面は、日常に数多く存在します。

医療の現場での一例です。

あなたが糖尿病患者で、今回も血糖値(正確にはHbA1c)が悪かったとします。

医者から「糖質を控えろ」「運動しろ」と言われるのと、その前に一言「甘いものを我慢するのは辛いですよね」「毎日運動するのは、案外難しいですよね」などと共感の姿勢があるのでは、どちらが相手に心を開きますか?

夫婦喧嘩においても同様です。

自分は怒っている、そして相手も怒っている。

そこで、自分の意見を言う前に、相手がなぜ怒っているのか、相手の立場にたって考えてみたとします。

そして、「あなたは○○で怒っていたんだね。それはよく分かった。でも、僕(私)は、こう思うんだけど、どうだろう」と共感を交えれば、もちろん○○があっていることが前提ですが、結果は変わってくるのではないのでしょうか。

言い争いがなぜ起こるのか、その多くが、自分の思いが相手に伝わっていないと感じるイライラに起因しています。

逆に言えば、相手に十分伝わっているならば、そんなに興奮して話さなくても会話は進んでいくはずです。

西春内科在宅クリニックできる治療方法

西春内科在宅クリニックでは、精神科専門治療はできません。

しかし、老人性うつはこれまでご説明したように、認知症と間違われやすい特徴があります。

また、気分の落ち込みに関しても、体の病気の影響や薬の影響で生じることもあります。

西春内科在宅クリニックでは、常勤の内科医がおり、認知症検査や、体の病気についての診察、治療が可能です。

精神科医としても、認知症や、その他の体の病気が隠れていないか、もしくは合併していないかについては、非常に注意を払っています。

そのため、普段と様子が違うことに気づいた場合は、最寄りのクリニックや、かかりつけ医に相談することをお勧めしています。

まとめ

高齢者では、加齢による脳の機能低下に加えて、様々な人生のイベントにより、抑うつ症状を来しやすい背景があります。

また、老人性うつは、認知症に間違われやすい疾患でもあります。

適切な治療に加えて、介護保険などの福祉サービスを利用することで、生活状況を改善することも可能です。

普段と様子が違うなと感じたら最寄りのクリニックへ相談する様にしましょう。

参考文献

・カプラン臨床精神医学テキスト第2版

・国立長寿医療研究センター「高齢者「うつ」の原因は? 」

認知症に似ている病気とは?老人性精神病との違いについて解説

「最近物忘れが多くなった」「家族が昔より怒りっぽくなった」といったこれらの症状。

つい認知症を疑ってしまうもの。

しかし、認知症と症状が似ている違う病気がある場合ということをご存じでしょうか。

本記事では、そんな認知症と症状が似ている病気や症状、その違いや特徴を解説していきます。

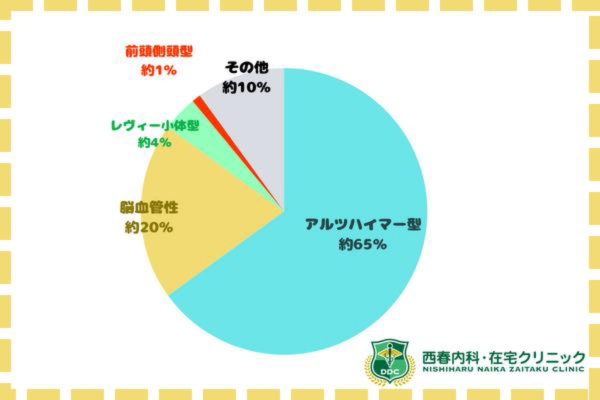

そもそも認知症には4つの種類がある

そもそも認知症にはいくつもの種類があります。

そんな数ある認知症のなかで「アルツハイマー型認知症」「レヴィー小体型認知症」「脳血管性認知症」「前頭側頭型認知症」の4種類は「4大認知症」と呼ばれ、認知症患者全体の約90%を占めています。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は加齢や生活習慣、遺伝的な原因で脳にアミロイドβという特殊なタンパク質がたまり、それが神経細胞を破壊して脳が委縮することで発症します。

認知症患者全体の約60%を占めるもっともメジャーな認知症で、女性に多く発症します。

初期の症状として、記憶力の低下や、新しい情報の学習が困難になることが特徴です。

進行すると日常生活の判断力の低下や、人格変化なども見られるようになります。

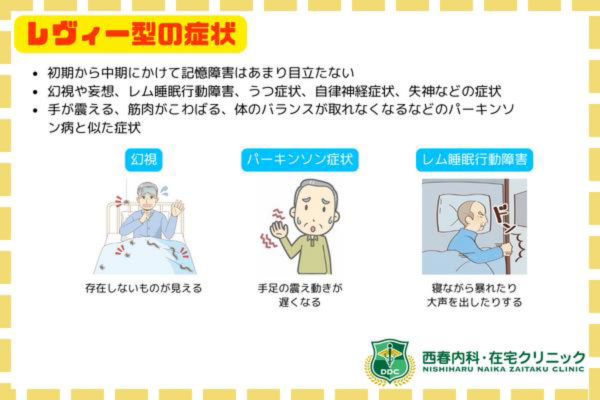

レヴィー小体型認知症

レヴィー小体型認知症は脳の年齢的な変化によって、レヴィー小体という異常なタンパク質が大脳皮質にたまり、神経細胞が徐々に減っていき認知症の症状が現れます。

認知症患者全体の約4%とあまり知られていませんが、男性の発症率が高く、女性の2倍とも言われています。

レヴィー小体型認知症の特徴的な症状は、認知機能の変動や、幻視、パーキンソン病に似た運動障害です。

認知機能が日によって大きく変動することが多く、ある日ははっきりと過ごすことができ、次の日には混乱してしまうといった変化があります。

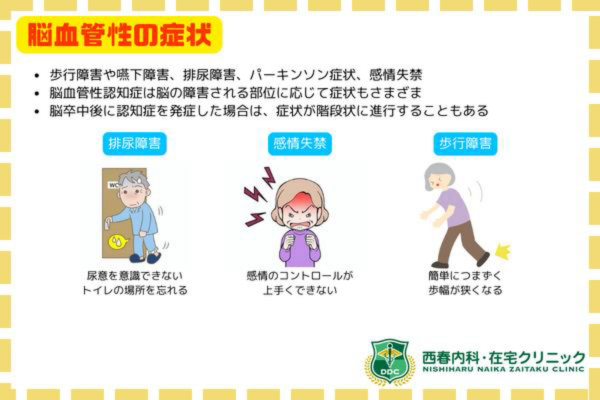

脳血管性認知症

脳血管性認知症は脳梗塞や脳出血などが原因で起きる認知症です。

脳の障害される部位によってさまざまな症状が現れるのが特徴で、症状自体が出たり出なかったりすることから「まだら認知症」と呼ばれることもあります。

具体的な症状として記憶障害、言語障害、運動障害などがみられることもあります。

患者数はアルツハイマー型の次に多く、認知症患者全体の約20%で、発症率は男性がやや多い傾向です。

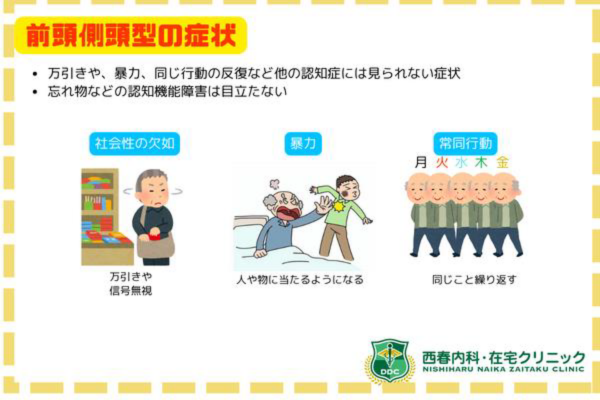

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症はタウたんぱく質、TDP-43が関与しているということは分かって来ていますが、詳しい原因に関しては未だ分かっていません。

認知症患者全体の1%程しか発症せず、認知症の中で唯一難病指定されている病気でもあります。

特徴として人格や行動に大きな変化が見られ、社会的に不適切な行動や感情の制御が効かなくなることがあります。

記憶力の低下よりも行動や言動の異常が目立つため、初期の段階で認知症と気疲れにくいことが多いです。

認知症に似ているが異なる病気

「あれ、認知症かも」と思っても、認知症に似た別の病気という可能性も。

症状が似ている分、よく認知症と間違えやすい病気が多々あります。

そんなよく間違えられやすい病気を一部ご紹介します。

難聴・白内障

難聴・白内障の場合は、単純に「耳が遠くなった」「見えにくくなった」といった症状があります。

周りから見ると「話が通じなくなった」「ボーっとしている時間が増えた」と感じ、認知症に疑われることがあります。

しかし、難聴や白内障はどちらも感覚機能の障害であり、脳の認知機能そのものに問題があるわけではありません。

適切な治療を行い、感覚機能が回復すれば認知症に疑われる症状も元に戻ることが多いです。

うつ病

うつ病の「1日中ボーっとしている」「なんとなく元気がない」という症状は、認知症の初期症状にもみられるため、認知症に勘違いされる病気の一つです。

65歳以上の人がかかるうつ病は「老人性うつ」とも呼ばれています。

うつ病は早期に治療を行えば治りやすい病気ではありますが、認知症と見分けがつきにくい為、知らない間に悪化しているのが厄介な点です。

詳しい違いや特徴は後ほど解説します。

水頭症

水頭症とは頭蓋内にある髄液と呼ばれる水が何らかの理由で過剰に貯留して生じる病気です。

症状としては歩行障害、尿失禁、物忘れが挙げられます。

これらの症状は、アルツハイマー型認知症などと非常によく似ており、主にタップテストと呼ばれる方法で診断を行います。

水頭症の治療を行うことで症状が改善される可能性が高い病気です。

認知症とは異なり、適切な治療で大幅に回復が期待できるため、早期発見がとても重要です。

慢性硬膜下血腫

転倒などをきっかけに脳と頭蓋骨との間に血が溜まっていく病気です。

頭を強く打った記憶がない軽微な外傷であっても、数週間から数か月後にゆっくりと血が溜まり、認知機能の低下、歩行困難、意識の混濁といった症状が現れることがあります。

これらの症状は、認知症と似ているため間違えられやすく見過ごされることがあります。

慢性硬膜下血種は、外科的手術で回復することが多い病気です。

頭部のCTで原因をしっかりと診断する必要があります。

認知症と間違えられやすい症状

認知症とよく間違えられる病気との違いや特徴をご紹介してきました。

以下に認知症に間違われやすいが実は認知症ではないかもしれない症状をまとめてご紹介します。

生理的物忘れ

生理的物忘れとは、年齢とともに誰にでも起こる自然な現象です。

記憶力が少しづつ低下していくことを指します。

日常生活の中で、新しい情報を思い出しづらくなる、特定の出来事を忘れるといった軽度の物忘れが見られることがありますが、認知症ではなく、加齢による一般的な変化です。

本人が忘れたことに気が付く、時間をかければ思い出すといった場合は、生理的物忘れといえるでしょう。

認知症の場合は、物忘れが頻繁で、時間が経っても思い出せず、本人もその事実に気づかないことが多いです。

歩行障害

歩行障害は、高齢者に見られる運動機能の低下です。

足がもつれる、バランスをとるのが難しいなどの症状をさし、進行すると歩行が不安定になり、転倒のリスクが高まります。

水頭症やパーキンソン病などの疾患も、歩行障害が見られますが、病気が進行すると認知機能の低下を伴うこともあります。

歩行障害は認知機能の問題とは異なり、主に身体のバランスや筋力に関連する問題です。

認知症によっても歩行障害を生じる場合がありますが、特にレヴィー小体型認知症や脳血管型認知症で多く見られます。

歩行障害があるだけでは、認知症と診断はされませんが、他の認知機能の低下と組み合わせると誤解されやすいため注意が必要です。

せん妄

せん妄とは見えないものが見えたり、聞こえないものが聞こえたり、意識が曖昧な状態で興奮したりする状態のことを指します。

高齢者になると環境変化への適応能力が下がる為、現実検討能力が低下する事から脳が一時的に混乱する事で突発的にこのような症状が出るとされています。

また、せん妄は短期間で急激に症状が現れ、一時的なものです。

原因が解消されれば回復する可能性があるため、適切な治療で改善が見込めます。

老人性精神病と認知症の違い

老人性精神病とは、高齢者において発症する精神疾患の総称で、具体的な疾患としてはうつ病や不安障害などがあります。

高齢者のうつ病は「老人性うつ」とも呼ばれ、認知症と間違われるケースが多い為、気づかないうちに症状が進行してしまう事があります。

症状が悪化すると介護が必要になったり、認知症を発症したりすることもあるので、早期に診断をつけて治療を始めることが大切です。

老人性うつの原因

老人性精神病は、加齢に伴う精神的な障害を指し、主に幻覚や妄想、不安、抑うつといった精神症状が特徴です。

老年期には身体の変化や社会的な孤立、喪失体験などがストレスとなり、これらの症状が現れることがあります。

原因は多岐にわたり、心理的・環境的な要因、長年の精神的負荷、または薬物や身体的な病気の影響も関係しています。

老人性うつの症状

老人性精神病の症状は、幻覚、妄想、不安感、抑うつなどです。

特に被害妄想が強くなることがあり、家族や介護者に対して強い不信感を抱く場合があります。

精神症状が主な特徴であるため、感情や気分に強い影響が及びます。

老人性うつと認知症の違い

老人性うつと認知症の違いについて以下の表にまとめてみました。以下の5点からもわかるように両者には明確な違いがあります。

医療機関受診の際は下記の点に注意して医師に伝えるとよいでしょう。

認知症 | 老人性うつ | |

| 症状の進行速度 | 進行が遅い 変化に気づきにくい | 数週間の間に急激に進行 変化に気づきやすい |

| 記憶障害(物忘れ) | 軽度の記憶障害から少しづつ進行 | 環境の変化なので急に思い出せなくなる |

| 自責の念 | 自責の念はなく、ケロリとしている | 「周囲に迷惑をかけている」と自責の念が強い |

| 本人の自覚 | 初期のうちは自覚があるが、症状の進行とともに無関心に | 地震の認知機能の悪化をよく気にし、自覚がある |

| 受け答えの違い | 受け答えはするが的外れな回答 | 熟考するが答えられないことが多い |

脳梗塞後に急な物忘れが起こる?

脳梗塞後に記憶障害が現れることがあります。

特に長期記憶よりも短期記憶の方に影響が出ることが多いと言われています。

この記憶障害は時間とともに改善することもありますが、何年も続く事があります。

そのため記憶障害を改善するためのトレーニングや、記憶障害を抱えながらの生活していけるための工夫が必要になります。

記憶障害

- 重要な日付や約束の時間

- 大切なものを置いた場所

- 人の名前や、前回あったときにした会話の内容

- 慣れた場所での徘徊や迷子

脳梗塞後の記憶障害への対処法

記憶障害を完全に改善するのではなく、記憶障害があることを受け入れることが大切です。

下図のような記憶障害がある状態でも日常生活に支障をきたさない工夫を取り入れる事も可能です。

また、最近はスマートフォンなどで手軽に行える記憶訓練用のアプリなどもあります。適度な運動と合わせて行うことで高い治療効果も期待できます。

西春内科・在宅クリニックで出来る対応

認知症の診断では、他の病気の可能性も考えて、血液検査やレントゲン検査などの身体検査やCT、MRIといった脳画像検査なども行います。

西春内科在宅クリニックでは、小規模クリニックとしては珍しくCT検査装置を有しています。

またそういった画像検査の他にも、確定診断や治療のためにより高度な医療機関への紹介も行っています。

まとめ

認知症は似ている症状・病気が意外と多く、症状だけではなかなか判別が難しいものです。

認知症を含め水頭症や老人性うつといったものは適切な治療を行えば改善が見込める病気です。

しかし、症状に気づかず病気が進行すると、生活に支障をきたすような症状が残ってしまう可能性もあります。

「おかしいな」と思ったら一度お近くの医療機関までご相談ください。

参考文献

認知症について知ろう(種類・違い)

それぞれの原因・症状を解説

認知症のおもな4つの種類・特徴・割合について解説

健康長寿ネット「認知症とは」

認知症と間違えやすい病気とは?心や身体の病気と見分けるポイント

認知症と似た病気

認知症と間違えやすい病気

老人性うつってどんな病気?症状・原因・対策・認知症との違い

老人性うつとは? 認知症との5つの違いと対処法

手術で改善できる認知症「水頭症」をご存じですか?

脳梗塞後にみられる記憶障害について

【治る認知症】高齢者がなりやすい水頭症の症状から原因、治療について解説

自己導尿の目的とは?カテーテルとの違いや男女別の手順を解説

自己導尿とは自力で排尿をできなくなってしまった場合に、尿を出す手段の一つです。

尿が膀胱(ぼうこう)にたまった時に、カテーテルと呼ばれる管を尿道から膀胱に入れて尿を排出します。

排尿の度にカテーテルを挿入する手間はあります。

しかし、衛生面に気をつけて行えば、カテーテルを入れたままにするよりも合併症が少ない優れた方法です。

この記事では、自己導尿を行う目的、やり方、どんな人に適用されるのかなどについて解説していきます。

自己導尿を行う目的

尿は、腎臓で血液から不要な老廃物をろ過して作られます。

そして、膀胱に貯められてから尿道を通じて排出されます。

通常、膀胱に一定量の尿が貯まると尿意を感じることで排尿することが可能です。

しかし、以下の場合には膀胱が尿で一杯になってしまいます。

- 何らかの病気で尿意を感じなくなった

- 尿を出す機能が低下した

- 尿道が狭くなってしまった

その結果、膀胱が膨らんでお腹の張りを感じたり、膀胱内の圧力が高まって、腎臓へ逆流してしまうこともあります。

そのため、腎臓の機能の悪化や感染症の原因となってしまう場合があります。

これらの合併症を防ぐために、尿を適切な間隔で排出することが必要です。

自己導尿はその中の有効な方法の1つです。

自己導尿のメリット・デメリット

自力で尿を排出できなくなった際の対応として、自己導尿、尿道留置カテーテル、膀胱ろうがあります。

以下、順にメリット・デメリットを解説しています。

自己導尿

| メリット |

| ・尿路感染症の可能性が低い ・腎機能障害の発生頻度を減らすことができる ・社会生活にも大きな支障がない |

| デメリット |

| ・本人もしくは介護する方が処置を覚える必要がある ・1日複数回の処置が必要となりコストがかかる |

尿道留置カテーテル

| メリット |

| ・管を尿道に留め、尿をバッグ内に貯めておくことができる ・本人や介護する方の負担が少ない |

| デメリット |

| ・長期にわたり留めておくことは推奨されない ・日常生活が制限される ・カテーテル周囲からの尿漏れ ・血尿 ・尿路感染症などの合併症 |

膀胱ろう

| メリット |

| ・カテーテル留置に比べ、合併症が少ない ・排尿の自由度が向上する ・睡眠の質が向上する |

| デメリット |

| ・手術で膀胱ろうを造設することが必要 ・手術自体の身体への負担や合併症が懸念される ・膀胱が小さくなることがある ・皮膚トラブルが生じる場合がある |

関連記事:腎ろうとは?どんな人が対象になるのか?在宅における注意点を解説

どんな人が自己導尿をするのか

自己導尿は以下の場合の方に対して使用されることが多いです。

- 脳血管障害

- 脊髄損傷(せきずいそんしょう)

- パーキンソン病などの神経疾患

- 糖尿病

- 神経因性膀胱(*1)

- 前立腺肥大症(*2)

- 排尿障害

(尿道狭窄(*3)などによる)

| 神経因性膀胱(*1)=脳・脊髄の中枢神経や脊髄から膀胱に至るまでの末梢神経の様々な病気により、膀胱や尿道の働きが障害され、排尿の障害をきたしてしまう病気の総称 前立腺肥大症(*2)=前立腺が肥大して、様々な排尿の症状を引き起こす病気 尿道狭窄(*3)(にょうどうきょうさく)=外傷や炎症により、尿道が狭くなること |

▶︎パーキンソン病になりやすい人の特徴や症状とは?|原因から治療、社会サービスの解説

尿道留置カテーテルとの違い

尿道留置カテーテルは、膀胱内にカテーテルを挿入し、先端の風船を膨らませて尿道から抜けない様に固定します。

そのことから、バルーンカテーテルとも呼ばれます。

尿は自然とカテーテルを通り、膀胱に溜まらず専用の袋の中に溜まる仕組みです。

カテーテルは2~4週間で入れ替えをします。

カテーテルの交換までは基本的に挿入したままです。

自己導尿のように1日に数回の処置が不要です。

バッグ(尿をためる袋)を持ち運びして外出もできます。

ご自分や周囲の方が排尿の管理をでき、自己導尿と尿道留置カテーテルのどちらかを選べる場合、まずは自己導尿を受けるのがおすすめです。

また、以下のような方の場合は、尿道留置カテーテルが勧められます。

自己導尿がご本人と介護者の負担になってしまうことが多いからです。

- 足腰が弱ってしまった方

- 認知症が進行してしまい、1日の大半をベッド上で過ごしている方

男女別の自己導尿のやり方・注意点

1日に導尿する回数は1日の尿量、膀胱の容量、残尿の程度によります。

しかし、基本的には膀胱に尿をためすぎないことが必要です。

一般的には、尿は400ml以上ためないように1日に4-6回程度が適切であるとされています。

またカテーテル挿入に伴い、尿道を傷つけたり、雑菌が入らないように適切に行う必要があります。

以下は男女別の手順です。

男性の場合

手を洗う

手を洗う場所がない場合はウェットティッシュやアルコールなどで手を消毒する。

消毒綿で拭く

片手で陰茎をもち、もう一方の手で尿道の中心から周囲にかけて消毒綿で拭く。

挿入する

カテーテルをケースから取り出して、尿道口に挿入する。

排出する

尿が出る位置までカテーテルを挿入したら、下腹部を軽く圧迫したり、カテーテルの位置を調整して尿が残らないように排出する。

ゆっくり引き出す

尿を出し終えたらカテーテルをゆっくり引き出す。

廃棄または洗浄する

カテーテルが使い捨てであれば指定の容器に廃棄、再度使うタイプは洗浄、消毒を行う。

女性の場合

女性の場合、尿道口の位置がご自分ではわかりにくいです。

そのため、慣れるまでは鏡を用いて外尿道口を確認しながら行うことがおすすめです。

手を洗う

手を洗う場所がない場合はウェットティッシュやアルコールなどで手を消毒する。

消毒綿で拭く

片手で陰唇(いんしん)を広げ、もう一方の手で尿道を中心として消毒綿で尿道口を拭く。

挿入する

カテーテルをケースから取り出して、片手で陰唇を広げたまま、尿道口に挿入する。

排出する

尿が出る位置までカテーテルを挿入したら、下腹部を軽く圧迫したり、カテーテルの位置を調整して尿が残らないように排出する。

ゆっくり引き出す

尿を出し終えたらカテーテルをゆっくり引き出す。

廃棄または洗浄する

カテーテルが使い捨てであれば指定の容器に廃棄、再度使うタイプは洗浄、消毒を行う。

自己導尿はいつまで続ける必要がある?

自力で排尿ができる状態に治るか、一生続ける必要があるかは原因となった病気の状態に応じて変わってきます。

例えば、以下などで神経の機能が損なわれてしまった場合には回復が難しい場合が多いです。

- 脊髄損傷

- 骨盤手術

脊髄損傷患者で自力で排尿ができる割合は約20%と報告されています。

しかし、病気の治療や自己導尿を行うことによって、膀胱の定期的な伸び縮みを促し、再び排尿機能を取り戻すことができる場合もあります。

前立腺肥大症では内服や手術で治療ができるため、改善できる可能性が高い疾患です。

ご自分の状態と今後の見通しについては医師とよく相談して理解することが重要です。

自己導尿による痛みがつらいときは

自己導尿の副作用には、以下などがあります。

- カテーテル挿入時の痛みや不快感

- 尿路感染症

まだ慣れていない導入初期に起こりやすく、徐々に症状は減っていきます。

しかし、痛みが続く場合には尿道が狭かったり、前立腺肥大症が合併している場合もあります。

原因自体の治療や、尿道留置カテーテル、膀胱ろうなどの他の方法への変更も検討することが必要です。

そのため、痛みがつらいときには早めに医師に相談するようにしましょう。

訪問診療での対応

訪問診療では在宅で自己導尿を行っている方を対象に自己導尿のやり方の確認や適切に行えているかの指導を行います。

対象となる疾患は以下の通りです。

- 神経因性膀胱

- 前立腺肥大症

- 排尿困難

(尿道狭窄などによる)

自己導尿では痛みや血尿、尿路感染などを起こすことがあります。

そのため、定期的に医師の診察を受けることが必要です。

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科在宅クリニックでは、自己導尿を行っている方で体力が低下して病院への通院が難しい方向けに訪問診療を行っています。

自己導尿のやり方の確認や適切にできているかの指導を行うことが可能です。

また、尿路感染症を起こした時の抗生物質の処方など合併症に対する治療も行えます。

導尿の回数、やり方が適切か、合併症の有無など心配なことは多いかと思います。

まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

今回は、自己導尿を行う目的、やり方、どんな人に適用されるのかなどについて解説しました。

排尿の障害や症状はご高齢になるほど多くなります。

症状が強い場合には日常生活にも支障をきたしてしまうことがあります。

自力で尿が出せなくなることに不安を感じる方も多いと思いますが、自己導尿は合併症が少なく、社会生活にも大きな支障がないです。

定期的に医師の診察を受けることが必要ですので、お困りの症状がある際にはご相談ください。

参考文献

・日本泌尿器科学会編「男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン」

・日本排尿機能学会/日本脊髄障害医学会/日本泌尿器科学会/脊髄損傷における下部尿路機能障害の診療ガイドライン作成委員会編「脊髄損傷における下部尿路機能障害の診療ガイドライン」

・吉田正貴「下部尿路機能障害(排尿障害)に対するガイドラインを踏まえた高齢者診療」