せん妄になると死期が近い?原因や認知症・妄想との違いについて解説

せん妄という病気を聞いたことがある方は少ないと思います。

せん妄は、病気などによって生じる意識の障害のことです。

認知障害や幻覚、妄想を伴うため、ときに認知症と間違われてしまうことがあります。

特に高齢者に起こりやすく、もともと認知症を患っている人の2/3でせん妄を発症するという報告もあります。

本記事ではせん妄の原因や認知症・妄想などとの違いについて解説していきます。

せん妄とはなにか

せん妄とは、全身状態の影響によって生じる脳の機能不全であり、意識障害に分類されます。

脳波検査を行うと、徐派化といって脳の機能が低下していることを示す所見が得られます。

脳の機能低下が起こった結果、注意の障害や認知の障害が引き起こされ、幻覚や妄想といった精神症状も見られます。

これだけではとても難しい様に感じますが、多少の語弊はあるかもしれませんが「ねぼけのひどい状態」をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。

一見起きているようには見えるのだけれど、以下などをするといった状態です。

- なんどかぼんやり、もうろうとしている印象を受ける

- つじつまの合わない話をする

- 夢の中のようなあり得ない話

せん妄は一般病院の入院患者さんでは10-30%程度に発症するといわれており、決して珍しい病気ではありません。

典型的には、比較的高齢の患者さんが何らかの病気で入院したり、手術を受けた後に、以下などの症状が現れます。

- 急におかしなことを言い出す

- 幻覚が見える

- 興奮しる

- 安静にできなくなる

私が良く経験するのは、施設入所中の認知症患者さんが、「急に認知症が悪化しました」と相談を受け診察したところ、実は体の病気がきっかけでせん妄を発症していたというケースです。

関連記事:アルツハイマーと認知症の違いは?原因や初期症状、なりやすい人の特徴について

せん妄になる原因

せん妄の原因は多岐に渡りますが、以下の3つに分けられます。

準備因子

準備因子には以下などが挙げられます。

- 高齢である

- すでに認知症である

- 脳血管障害の既往

大雑把に言うと、せん妄になりやすい人ということです。

直接因子

その名の通り、せん妄の直接的な原因となる因子です。

直接因子には以下などが挙げられます。

- 体の病気

- せん妄を誘発する可能性のある薬

- 大きな手術

- アルコールの離脱

体の病気と言うと範囲が広すぎると感じられるかもしれません。

しかし、直接脳を傷つける頭部外傷以外にも、心不全や不整脈などの循環器系、低酸素や肺炎などの呼吸器系、ホルモンの代謝異常などなどとても多くの病気でせん妄はみられます。

そのため、大病を患った時には、幻覚をみることや、認知症の様な状態になってしまうことは、誰にでもあり得るということです。

また、せん妄を誘発する可能性の薬についても、細かくみればたくさんあるのですが、特に脳に作用する薬はよりハイリスクと言えます。

例えば、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬や安定剤が挙げられます。

促進因子

睡眠覚醒リズムに影響を与えて、せん妄を誘発したり、長引かせてしまったりする要因のことです。入院環境はそれ自体が促進因子に挙げられています。

慣れない病院の環境や、病気に対する不安などから、睡眠のリズムが乱れてしまいます。

その他にも、激しい痛み(疼痛のコントロールが不十分)だったり、部屋の照明などから昼と夜の区別がつきにくい環境であったり、過度なストレス などが挙げられます。

これらのことはよく、焚火に例えられます。

すなわり、準備因子が薪、直接因子がライターやマッチ、そして促進因子が油です。

薪をくべるにしても、燃えやすい木や燃えにくい木がある様に、せん妄になりやすい条件があります。

また、その薪は自然発火するわけでは無く、体の病気や薬、手術といった火が着く原因があります。

さらに、そこに油がかかる様なことがあれば、より状態は悪化する のです。

関連記事:物忘れがひどくなる原因は?|認知症との違いや物忘れ対策について

せん妄の症状

せん妄では、注意障害がみられます。

具体的には以下などの症状がみられます。

- 周囲に注意を向ける

- 何かに集中して取り組んだりすることが難しくなる

- 周囲の状況をきちんと理解することが難しくなる

それらの症状は、一般的には短時間のうちに出現し、変動する傾向がみられます。

一般的には数時間から数日で起こり、1日の中で症状の強弱があります。

特に夕方から夜間にかけて症状は悪化するケースが多い です。

さらに、幻覚や妄想を伴うことがあります。

しかし、それらはせん妄以外の病気でも見られるため注意が必要です。

せん妄の症状について説明しましたが、せん妄の診断基準の最後には、「身体疾患や物質の中毒などが原因となっている」という但し書きがあります。

せん妄は、健康な人にある日突然起こる病気ではなく、認知症や全身の病気、お酒や薬といった物質の影響が原因となって生じる ということです。

以下は、国立がん研究センターの記事より引用した「せん妄の主な症状のチェックリスト」です。

どれか一つ当てはまったらという事ではなく、せん妄であればほとんど全てに当てはまる場合が多いとされます。

□意識がくもってぼんやりしている

□もうろうとして話のつじつまが合わない

□朝と夜を間違える、病院と家を間違える、家族のことが分からない

□治療していることを忘れて点滴のチューブ類を抜いてしまう

□怒りっぽくなる、興奮する

□見えないものを見えると言ったり(幻視)、あり得ないことを言う(妄想)

□夜、眠らない

□症状は急に生じることが多く、夜になると症状が激しくなる

関連記事:認知症が一気に進む原因や知っておきたい予防と対策について

せん妄になると死期が近いって本当?

終末期のがん患者さんでは、その8~9割でせん妄を生じ、さらにそのうち5~7割の方は回復せずに死に至るという報告があります。

体の状態が悪ければ、それだけせん妄となるリスクは当然高くなります。

せん妄による幻覚や妄想によって興奮状態となってしまったり、点滴類を自己抜去するなどがでしょ起こりうるでしょう。

そういった場合は、本人の安全を確保するため薬物療法による鎮静をかけることもあります。

しかし、鎮静がかかると残された時間での患者様とご家族様間のコミュニケーションが難しくなってしまうという問題もあり、慎重な対応が求められます。

せん妄と認知症の違い

認知症は、せん妄発症のリスクを高めますが、認知症とせん妄は別の疾患です。

その違いについて、いくつか説明しましょう。

発症の仕方

発症の仕方に違いがあります。せん妄は急に発症するのに対して、認知症はゆっくりと時間をかけて発症します。

そのため、「ある日突然物忘れが出た」「急に物忘れが悪くなった」といった場合は、認知症や認知症の悪化というよりも、せん妄を発症している可能性が高い と言えるでしょう。

一日の中での症状の変化

せん妄は症状に日内変動(1日の中での症状の変化)がみられます。一般的には、特に夕方から夜間にかけて症状が悪化する傾向にあります。

「お昼ごろは普通に話ができたのに、夕方になったら急に変な話をはじめた。」といった具合です。

認知症では、ゆっくりと少しずつ症状が進行していくため、特別に時間の影響をうけることはありません。

症状が改善する可能性

せん妄は、せん妄の原因を取り除くことや、治療を行う事で、症状が改善する可能性があります。通常は、全身性の内科疾患や、せん妄を起こしやすい薬剤が原因ですので、それを取り除くことができれば、せん妄が消失する可能性は十分にあります。

しかし、認知症 (ここではアルツハイマー型認知症)は、現時点では根治する治療法はないため、症状は持続していくことになります。

関連記事:認知症における顔つきが変わる理由と初期症状や代表的な種類など医師が解説

せん妄の治療

せん妄の3つの因子、「準備因子」「直接因子」「促進因子」についてお話しました。

せん妄の治療で最も大切なのは、やはりせん妄の直接的な原因となっている「直接因子」を取り除く ことになります。

体の病気でせん妄になっているのであれば、それをきちんと治療することです。

しかし、その改善に時間がかかる場合は、せん妄を抑えるための薬物療法 を行います。

一方で、せん妄を悪化させないためには、「促進因子」に対しても目を向ける必要があります。

つまり、療養環境を整え、睡眠覚醒リズムを良い状態で保つことが大切です。

例えば以下などの工夫も有用です。

- 日中はカーテンを開けてしっかりと光を浴び、夜には照明を暗くするなどして、昼夜のメリハリをつける。

- 時計やカレンダーを愛用品や身近な物などの目のつくところに置いて、時間や曜日の感覚を保つ。

また、病気の不安を取り除くため、家族との十分な会話や、馴れ親しんだ医療スタッフとの接触を頻回にすることで安心感を与えることも、せん妄対策になります。

身内がせん妄になったときはどう対応すればいいか

まず、一般の方がせん妄と診断するのはとても難しいということを、最初にお伝えしておかなければなりません。

そのため、せん妄かなと思ったら可能な限り「医療機関を受診する」「往診依頼をする」などして、医師の診察を受けるようにしましょう。

次にせん妄の予防についてお話します。

せん妄の原因には「準備因子」「直接因子」「促進因子」の3つがあることを既に解説しました。

「準備因子」には、高齢者や認知症を患っている方などが挙げられますが、こういったことは予防することはできません。

「直接因子」はどうでしょうか。

体の病気、特に全身の病気はせん妄を引き起こしやすいですが、病気にならないということはできませんね。

お薬もせん妄を引き起こす一つの要因ではありますが、せん妄を予防するために、他の持病を悪化させてしまってはいけません。

また、急な薬の中止もせん妄の原因となりえるので、注意が必要 です。

ただし、以下のようなことは行うことができるのではないでしょうか。

- 自分の飲んでいる薬にせん妄を起こしやすい薬が無いか確認しておく

- もし薬が増えすぎてしまったと感じた場合は主治医と相談して整理をしておく

最後に「促進因子」ですが、ここが予防には最も重要と言えます。

まず、高齢者では睡眠覚醒リズムが崩れやすくなっているので、昼間によく活動をし、夜はしっかり眠れるような工夫が大切です。

また、夜間頻尿など体の不調から睡眠不足にならないように注意が必要です。

環境の変化によるストレスも睡眠の質を下げるので、住み慣れた環境は大きく変えない方が良いでしょう。

幻覚妄想といった精神症状がみられる場合は、看護や介護をされているご家族は、怪我をしないように十分注意が必要です。

また、ご本人もケガをしないように、危険物は近くに置かないようにしましょう。

点滴や酸素投与など、治療器具がある場合、取り外してしまう可能性もあるため、見守りも必要になります。

関連記事:認知症の検査方法と費用について|治療の副作用は?|検査を拒むときはどうすればいい?

西春内科在宅クリニックができる対応

せん妄は高齢者に起こりやすく、認知症と間違われやすい病気です。

しかし、せん妄であれば、せん妄の原因を取り除くことで症状が改善する可能性があります。

そのため、認知症かな、せん妄と言う病気があったなと不安に感じた方は、早めの受診をお勧めします。

西春内科在宅クリニックでは、常勤の内科医師の診察、及び頭部CT検査などを用いて、早期の介入が可能です。

まとめ

せん妄とは、高齢者に多く発症する意識障害の一種であり、症状が認知症と似ていますが、異なる病気です。

一見認知症のように感じられたとしても、せん妄の特徴として、突然発症すること、症状が時間とともに変化すること、幻覚や妄想を伴うことなどが挙げられます。

せん妄は以下のようなことが原因で生じることが多くあります。

- 認知症や体の病気

- 薬やアルコール

原因が取り除かれることで、症状が改善する可能性が十分にある病気です。

疑問に感じたら、最寄りのクリニックに相談するようにしましょう。

参考文献

がん治療のために重要な「せん妄 もう 予防」と「心のケア」|国立がん研究センター (ncc.go.jp)

風邪をひいたらひたすら寝るのが効果的?体調が悪い時の過ごし方を徹底解説

こんにちは!西春内科・在宅クリニック副院長の朝岡と申します。

みなさん、風邪を引いた経験ありますか?

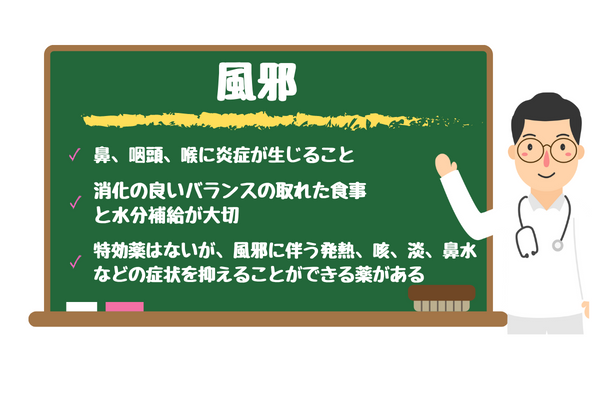

風邪の正式は『風邪症候群』、『急性上気道炎』といいます。

その名前のとおり、喉より上に位置する鼻、咽頭、喉に炎症が生じることで風邪状態です。

風邪ウイルスの数は200種類以上といわれています。

主に風邪は約90%はウイルスで占めてられており、残りの約10%は細菌やマイコプラズマ、クラミジアなどウイルス以外による感染でおこります。

そこで、本記事では風邪をひいたときに知っておいてほしい自宅での過ごし方や食事、入浴、睡眠についてお話しさせて頂きますね。

風邪をひいたときに摂るべき食事や栄養素は?

風邪を引いたとき、すごくしんどいですよね。

実は栄養、睡眠、環境を整えることが風邪をひいたときの対応として非常に重要と考えられています。

まずは、栄養に関してですが、ウイルスに対しての抵抗力を高める食事摂取をお勧めします。

消化の良い良質のたんぱく質やバランスのとれたビタミンなどの摂取が大切です。

ビタミンCは特に野菜や果物に豊富に含まれている栄養素で、風邪のときは積極的に摂取するようにしましょう。

体を温める食材としてショウガ、ネギなどをスープに入れて一緒に摂取することも胃腸に対して有効です。

また、調子が悪い時は体の代謝も悪くなっているので、唐辛子などの辛味製品や、揚げ物などの油の多い食べ物は避け、消化の良いおかゆなどを食べましょう。

とはいえ、体がしんどい時には食べ物を摂るのもつらいこともあります。

子供の場合は、一口も食べてくれないことも多いです。

栄養に関しては人間の体には脂肪等のエネルギーの貯蓄があるため、すぐにエネルギーが枯渇することはありません。

しかし、水分は別です。

熱を下げるために、人は発汗することで熱を外に逃がし体温を調節します。

水分がとれない場合は脱水症状をきたし、場合によっては入院が必要になる可能性があります。

唾液、汗、排泄物を通して水分が一定で出ていくため、水分の摂取はとても重要なのです。

風邪をひいたときに接種しやすいものとしては、プリンやゼリー、スポーツドリンク、適度な経口補水液があります。

摂取しやすいものを摂取して脱水症状を予防しましょう。

また、飲酒はお勧めしません。

アルコールを分解することに体力が消耗したり、薬の作用に影響を及ぼし、副作用が出る可能性があります。

間違っても体調が悪い時に飲酒をするのはやめましょう。

風邪をひいたときの適切な室内の温度・湿度

風邪ウイルスに感染してしまった後に環境を整えてもウイルスの排除はできません。

しかし、体調が悪い中でも体調が楽になるような温度、湿度に設定することは大切です。

風邪ウィルスが生存しにくい環境を整えるためには、温度20~23度、湿度50~60%あたりを保ちましょう。

また、環境を整えることで予防的に風邪ウイルスに感染するのを避けることができます。

風邪の季節というと冬を思い浮かべる方がほとんどだと思いますが、これには理由があります。

風邪ウイルスは低温に強いため、気温の低い冬には特に動きが活発になるのです。

また冬は空気が乾燥しているため、鼻や口などへウイルスが侵入しやすくなるのにも注意が必要です。

よって、温度と湿度ともにウイルスが生存しにくい環境を整えることが風邪ウイルスを予防するカギとなります。

風邪をひいたときの自宅での衣服・衣類について

風邪をひいたときは、通気性のよい衣服の着用をお勧めします。

なぜなら、風邪をひいているときは体温が高くなっているため、汗をかく等で熱を発散することが必要です。

また、汗をかいた場合は衣服を着替えることで発汗をしやすくすることができるため、頻繁に着替えるようにしましょう。

風邪をひいたときはひたすら寝るのが効果的

風邪の時に睡眠をとることは非常に効果的です。

風邪をひいているということは体がウイルスに冒されている状態であり、熱が出ていればなおさらしんどく感じるでしょう。

残念ながら現在の医療では風邪ウイルスをすぐに駆逐できないため、体力を高めてウイルスが死ぬ、あるいは体外へ排出されるまで待つことが大切です。

風邪で寝込んでいるときに薬を飲んで眠り、起きたら体調が少しよくなっているのを経験したことのある方は多いと思います。

こうしたことから、風邪をひいたらひたすら寝ることが極めて重要であると考えます。

関連記事:インフルエンザワクチンの副反応・副作用で起こる症状や出やすい人の特徴について解説!

風邪をひいたときのお風呂はどうすればいい?

よく風邪をひいたときにお風呂に入ってはいけないといわれていますが、これに関して有力なデータは現時点では発表されていません。

発熱時の入浴にはふらつきによる転倒や体温調節の不良といったリスクが考えられます。

しかし、入浴後の水分摂取と保温を行えば大丈夫なので、可能であればお風呂に入ることを推奨します。

もちろん状況に応じて湯舟につからずにシャワーのみで素早く済ませてみるのも手です。

心地よい睡眠につなげるためにも、お風呂に入ることで体も気分もリフレッシュしましょう。

風邪をひいたときに病院に行かなくても自宅で治せる?

先ほども申し上げた通り、風邪ウイルスのほとんどは自然に時間経過を待つことで改善されます。

風邪ウイルスに対しての特効薬はないので、病院に行ったからといって早く治ることはありません。

しかし、風邪に伴う発熱、咳、痰、鼻水などの随伴症状を薬で抑えることは可能です。

薬の服用によって対症療法を行うことで、ウイルスと戦うための体力を高めることができるでしょう。

関連記事:風邪をひいたかも・・病院に行くべきタイミングはいつ?風邪と症状が似ている病気の見分け方

西春内科在宅クリニックができる対応

当クリニックでは風邪症状に似ている、コロナ感染症やインフルエンザの検査を行うことができます。

また、症状に合わせて薬を適切に処方し対応することが可能です。

少しでも辛いと感じたら、遠慮なく当院までご相談ください。

まとめ

今回は、身近にあふれている『風邪』をひいたときに、できる対処法。

つまり栄養摂取、睡眠、環境を整えることの重要性について説明しました。

なるべく早く症状がよくなるヒントを得ていただけたら幸いです。

参考文献

●日本内科学会雑誌第105巻第3号 感染症診療の最近の話題~急性気道感染症を中心に~

コロナ後遺症の喉の痛みが治らない!喉の違和感はいつまで続く?

こんにちは。西春内科・在宅クリニックです。

寒くなってきて、またコロナウイルス感染症の患者さんが増えてきてしまいました。

本記事ではコロナ後遺症として報告例の多い「喉の痛み」を説明していこうと思います。

欧米ではLong COVIDや、Post-acute COVIDなどと呼ばれていますが、様々な症状を呈していることが報告されています。

その中でも咽頭痛や咽頭の違和感について、その病態や対策について詳しく解説していきたいと思います。

コロナ後遺症の喉の痛みや違和感を治す方法はある?

のどの痛みに対しては、以下の薬が多く用いられています。

- トラネキサム酸(トランサミン)

- ロキソプロフェン(ロキソニン)

- アセトアミノフェン(カロナール)

これらの薬は炎症や痛みを抑えるだけであり、感染症を治す薬ではありません。

長期にわたって症状がある方に対しては上咽頭擦過療法(*1)と呼ばれる治療が行われています。

コロナ後遺症に有効とも言われていますが、効果には個人差があり、治療適応となるかは耳鼻科の先生にご相談ください。

また、避けた方がよいこととしては次のようなものがあります。

- 喫煙

- 飲酒

- 大声を出す

- 刺激物(辛い物、すっぱいもの)を食べる

- 熱いものを食べる

上記の行為などは、炎症の回復を遅らせる可能性がありますので避けた方が良いと考えられます。

| 上咽頭擦過療法(*1)=上咽頭に薬液を付けた綿棒などを擦り付ける方法 |

関連記事:新型コロナの後遺症の一覧と症状が長引くときの対処法

もしコロナ後遺症の喉の痛みや違和感は続くときは

コロナウイルスの自宅療養期間が終了してからも咽頭痛が続き、少しも回復の兆候が見られない場合は病院を受診することをお勧めします。

はじめはかかりつけの先生あるいは耳鼻咽喉科を受診すると良いでしょう。

また、上記に書いたような内服治療をおこなっているにもかかわらず症状が持続する場合はコロナ後遺症外来の受診をお勧めします。

▶当院のコロナ後遺症外来について詳しくはこちら

喉の痛みや違和感で考えられる原因

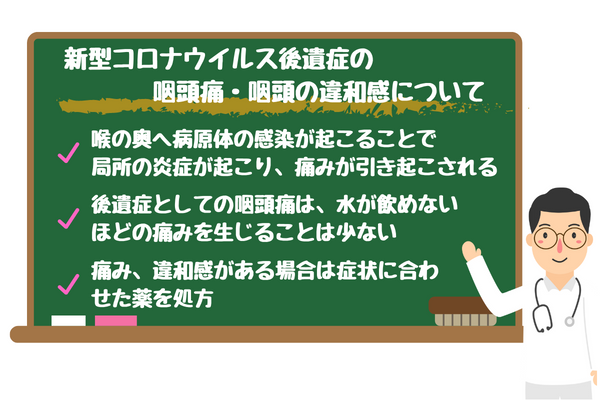

のどの痛みや違和感は咽頭(のどの奥)への病原体の感染が起こることで、局所の炎症が起こり、痛みを引き起こします。

新型コロナウイルス感染症においては、ウイルスが咽頭に感染し、炎症を引き起こすことがわかっています。

原因としては、コロナウイルス感染症だけでなく、以下などが痛みの原因となりえます。

- インフルエンザなどの他のウイルス感染症

- 溶連菌などの細菌感染症

- アレルギー

- 頻回にわたる咳

- 空気の乾燥

- 長期間にわたって叫ぶなどの筋障害

- 喫煙

関連記事:【倦怠感・疲労感が続く】これって新型コロナ感染症の後遺症?その他考えられる原因

新型コロナ感染症の後遺症に多い喉の痛みや違和感の特徴

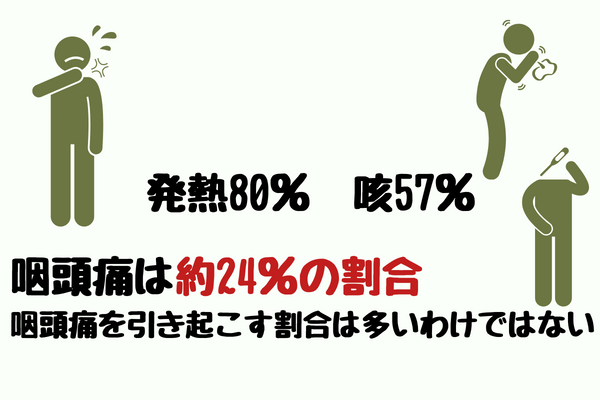

慶應大学が中心となって1000人を対象として日本人の症状経過について調査しました。

その結果によるとコロナウイルス感染症では約24%で咽頭痛を生じていることがわかりました。

熱は80%、咳は57%と報告されています。

咽頭痛を引き起こす方は多いわけではないこともわかりますね。

咽頭痛の程度としては患者さんから「インフルエンザと同じくらい」との声を多くいただいております。

「水が飲めないほど」までの痛みを生じることは比較的少ないでしょう。

また、比較的長く症状が続いている方からは「痰が絡んでいる感じ」や「痰があるけど出ない」ということもお聞きしています。

おそらくではありますが、炎症のあとには必ずと言っていいほど浮腫(むくみ)が起きます。

その状態が痰が絡んでいる感じによく似てしまうため、症状として感じてしまうのでしょう。

発熱がおさまった後までのどの痛みや違和感が続く場合も見られます。

患者さんによっては、自宅療養期間を超えても症状が持続し、社会生活への復帰のタイミングが難しくなってしまう方も見られます。

新型コロナ感染症の後遺症で喉の痛みや違和感が回復する時期

先ほどもお示しした、慶應大学の研究では1年間にわたって後遺症のデータを集めて報告しています。

咽頭痛の発症率については次のようになっています。

| 発症時 | 24% |

| 診断後3か月 | 4% |

| 診断後6か月 | 3% |

| 診断後1年 | 2% |

多くの患者さんで3か月以内に症状が回復していることがわかります。

発症時に咽頭痛があった患者さんの10%程度では1年近く症状が持続することがわかりました。

関連記事:新型コロナ感染症の後遺症に多い味覚・嗅覚障害の治し方|亜鉛不足が原因?

咽頭炎との違いは?

発生している病態についてもいまだはっきりしていない部分も多いです。

局所で発生している事象としては、おそらく一般的な咽頭炎と同様と考えられます。

局所的な炎症の程度が強いためか、一般的な咽頭炎よりも症状改善までの期間が長い印象があります。

関連記事:動悸や息切れが治らない|原因はコロナの後遺症?ストレス?対処方法について解説

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科・在宅クリニックでは、症状に合わせた簡単な投薬治療を行うことができます。

初期治療については当院でも可能となりますので、「もしかしたら?」と思ったらまずは当院までご相談ください。

まとめ

今回はコロナウイルス感染症後遺症のうち咽頭痛について説明しました。

のどの痛みはコロナウイルス感染症だけでなく、普段の生活でも起こりえる症状です。

コロナウイルス感染症では普段よりも「強い」症状が「長く」続く場合があるかと思います。

コロナウイルス感染症の後遺症で咽頭痛にお困りの場合はご相談いただくようお願いいたします。

参考文献

・厚生労働科学研究成果データベース「新型コロナウイルス(COVID-19)の長期合併症の実態把握と病態生理解明に向けた基盤研究」

アレルギー薬に強さの違いはある?タイプ別おすすめ市販薬ランキング

花粉症、ハウスダスト、ペットアレルギーなど、さまざまな原因によるアレルギー症状に悩んでいる人は多いと思います。

症状に対してアレルギー薬を選ぶ際は、効き目の強さや自分に合った薬なのかを見極めるのが重要なポイントです。

本記事では、アレルギー薬の種類や特徴を解説するとともに、市販薬をタイプ別におすすめランキング形式でご紹介します。

アレルギー薬に強さの違いはある?

アレルギー薬には確かに強さに違いはありますが、この強さの違いは効き目の強さだけではありません。

「強い薬=誰にでも効果がある」とは限らないので、使用する方に適した薬を選ぶためには以下のポイントを理解しておくのが重要です。

薬の「強さ」の要因

抗ヒスタミン薬やステロイド薬など、薬ごとに作用機序が異なります。

抗ヒスタミン薬は即効性があり、ロイコトリエン受容体拮抗薬は即効性はないですが予防的に使用されることも多いです。

さらに、市販薬は医療用薬と比べると、副作用のリスクを軽減するために成分量が控えめに調節されているので、これが効き目の違いとして感じられることもあります。

軽度の花粉症なら低用量の薬で十分効果を感じられたり、重度のアレルギーには高濃度の薬が必要なこともあるので、症状に合った薬を適切に選ぶことが重要です。

アレルギー薬の種類

アレルギー薬はその作用機序によりいくつかの種類に分けられます。

それぞれの特徴を理解することで、自分の症状に合った薬を選びやすくなります。

抗ヒスタミン薬

抗ヒスタミン薬は、アレルギー症状の原因となるヒスタミンの働きをブロックする薬です。

特に花粉症やハウスダストによるくしゃみ・鼻水・目のかゆみなどの症状に効果を発揮します。

抗ヒスタミン薬には、1950年代に開発された第1世代、1980年代以降に開発された第2世代があります。

第1世代は即効性は非常に高いものの、眠気や口の渇きなどの副作用が多く、運転や機械操作を行う方には不向きです。

また、効果も4-6時間で効果が切れるため1日に複数回の服用が必要です。

成分として、クロルフェニラミン・ジフェンヒドラミン・プロメタジンなどがあります。

改良された第2世代は眠気の副作用が少なく、長時間効果が持続するため、日常生活に支障をきたしにくいなど利点が多いです。

ただし、即効性では第1世代と比べやや劣り、一部は医療機関での処方が必要となります。

成分として、フェキソフェナジン、ロラタジン、エバスチン、セチリジンなどがあります。

ロイコトリエン受容体拮抗薬

この薬は、アレルギー反応に関与するロイコトリエンという物質の働きを抑える薬です。

主に慢性的な鼻炎や喘息に対して使用されます。

ロイコトリエン受容体拮抗薬は、即効性はないのと効果を維持するために毎日の服用が必要ですが、副作用が少なく様々なアレルギー症状に幅広く適用することが可能です。

継続的に使用することでアレルギーや喘息の予防に効果が見込めます。

市販薬としては販売されていないので、慢性的な症状がある場合などに医療機関を受診し、医師の診断に基づいて処方を受けるのが一般的です。

成分として、モンテルカスト、プランルカストがあります。

ステロイド薬

ステロイド薬は、炎症や免疫反応を強力に抑制する作用を持つ薬です。

重度のアレルギー症状・鼻づまり・喘息・アトピーなどに有効です。

ステロイド薬は効き目は非常に強いのですが、医師の管理のもときちんと使用しないと副作用のリスクが増加します。

点鼻薬などの外用薬は局所的に作用するので、副作用のリスクは低くなり、優先的に使用されることが多いです。

内服薬は長期間の使用により、骨粗しょう症・免疫抑制のリスクなどがあり、急に中断した場合は副腎不全を起こす可能性もあります。

自己判断で使用をやめたり、量を増減したりすることは大変危険ですので、量を調節したい時は医師と相談しましょう。

成分としてプレドニゾロン・フルチカゾン・ブデソニド・ベタメタゾンなどがあります。

その他

その他にも、補助的に使用されるアレルギー薬もあります。

クロモグリク酸ナトリウムやNSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬)です。

クロモグリク酸ナトリウムは、点鼻・点眼などの方法で予防薬として使用し、肥満細胞を安定化させてヒスタミンなどの炎症物質の放出を抑えます。

この薬は比較的安全性が高く、重大な副作用は少ないです。

NSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬)は、アレルギー反応そのものを抑える効果はありませんが、症状に伴う痛みや腫れを軽減します。

成分として、イブプロフェン・ロキソプロフェン・アスピリンなどがあります。

市販のおすすめアレルギー薬【内服薬】

1位: アレジオン20(エスエス製薬)

項目 | 内容 |

有効成分 | エピナスチン塩酸塩 20mg/錠 |

特徴・メリット | 1日1回就寝前に服用で済む。効果が翌日まで持続。眠気が少なく日常生活に支障が出にくい |

効果 | 鼻水・鼻づまり・くしゃみなどを緩和 |

副作用 | まれに口の渇きがある |

価格 | 約3,000円(24日分) |

1日1回の服用で効果が持続します。

以前の抗アレルギー薬と違って眠気が出にくく、日常生活に支障をきたしにくい薬です。

2位: アレグラFX(久光製薬)

項目 | 内容 |

有効成分 | フェキソフェナジン塩酸塩 60mg/錠 |

特徴・メリット | 眠気が出にくいので車の運転も可能。効果の出始めが早い(約1時間で効果発現) |

効果 | 鼻水・鼻づまり・くしゃみを改善 |

副作用 | ごくまれに頭痛、だるさがある |

価格 | 約2,000円(28日分) |

眠気の副作用が特に少なく、運転や仕事中も使いやすいです。

効果が出るのが早いのが特徴です。

3位: クラリチンEX(大正製薬)

項目 | 内容 |

有効成分 | ロラタジン 10mg/錠 |

特徴・メリット | 1日1回服用で済む。錠剤が小さく飲みやすい。 |

効果 | 鼻炎による鼻水・鼻づまり・くしゃみを緩和 |

副作用 | まれに眠気がある |

価格 | 約4,000円(28日分) |

錠剤が小さく飲みやすいです。

体への負担が少なく幅広い世代に適しています。

上記3製品はすべて新しいタイプの抗アレルギー薬で、昔の薬より眠気が出にくいのが特徴です。

ただし個人差があり、まれに眠気が出ることもあります。

関連記事:黄砂アレルギーとは?人体への影響やPM2.5との違いについて解説

市販のおすすめアレルギー薬【点鼻薬編】

1位: パブロン鼻炎アタックJL(大正製薬)

項目 | 内容 |

有効成分 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド成分) |

特徴・メリット | 1日2回の使用で効果が24時間持続。眠くならない。液だれしにくい設計。長期間使用できる |

効果 | 鼻づまり・鼻水・くしゃみなどアレルギー症状の根本改善 |

副作用 | 鼻の中の不快感(乾燥感など)、まれに鼻血 |

価格 | 約1,500円(8.5g入り) |

炎症を抑える成分で症状を根本から改善します。

長期間使っても大丈夫で、しばらく使い続けることで効果が高まります。

2位:フルナーゼ点鼻薬(グラクソ・スミスクライン)

項目 | 内容 |

有効成分 | フルチカゾンプロピオン酸エステル(ステロイド成分) |

特徴・メリット | 1日2回の使用で24時間効く。鼻の中だけで作用して体への影響が少ない。 |

効果 | 鼻水・鼻づまり・くしゃみのアレルギー症状を改善 |

注意点 | 鼻の中の不快感(乾燥など)。すぐには効かず、使い続けて効果が出てくる |

価格 | 約1,500円(8ml入り) |

病院でも使われる成分の市販薬です。

鼻の中だけで作用して体への影響が少なく安全性が高いです。

3位:ナザールスプレー(佐藤製薬)

項目 | 内容 |

有効成分 | ナファゾリン塩酸塩(血管を収縮させる成分)、クロルフェニラミンマレイン酸塩 |

特徴・メリット | すぐに効果が出る。どこでも買いやすい。使い方が簡単 |

効果 | すぐに鼻づまりを解消、鼻水・くしゃみも和らげる |

注意点 | 1日最大6回までの使用制限あり。鼻の中の不快感・乾燥。1週間以上続けて使うのは避ける |

価格 | 約700~1,000円(30ml入り) |

すぐに効く定番品です。

一時的な症状を和らげるのに適していますが、長く使い続けるのは避けましょう。

ステロイド系(1位、2位)は使い続けることで効果が高まり長期使用も可能です。

血管収縮剤(3位)はすぐに効く反面、長く使うと鼻の粘膜に負担がかかるので注意が必要です。

市販のおすすめアレルギー薬【目薬編】

1位:ロートアルガード クリアブロックZ(ロート製薬)

項目 | 内容 |

有効成分 | クロモグリク酸Na 1%、クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.03%、プラノプロフェン 0.05% |

特徴・メリット | アレルギーと炎症を同時に抑える高機能タイプ。メントール配合でスッキリした使い心地 |

効果 | 目のかゆみ・充血・涙目の緩和 |

注意点 | 1日4回までの使用制限あり。点眼時にスーッとした感じ。コンタクトレンズ装着中は使えない |

価格 | 約1,500円(13ml入り) |

アレルギーを抑える成分2種類と炎症を抑える成分配合の高機能タイプです。

すっきりした使用感が特徴です。

2位:アイリスAGガード(大正製薬)

項目 | 内容 |

有効成分 | ケトチフェンフマル酸塩、グリチルリチン酸ニカリウム |

特徴・メリット | 1歳から使用可能で幅広い年齢層に対応。清涼感のある使い心地 |

効果 | 目のアレルギー症状(かゆみ・充血)の緩和 |

注意点 | 1日4回までの使用制限あり。さした直後に軽いしみる感じ。コンタクトレンズ装着中は使えない |

価格 | 約1,000円(10ml入り) |

小さな子どもから大人まで幅広い年齢層で使える抗アレルギー目薬です。

3位:ノアールPガード点眼液(佐藤製薬)

項目 | 内容 |

有効成分 | ペミロラストカリウム 0.1% |

特徴・メリット | 1日2回(朝・夕)だけでよいので点眼回数が少なくて済む。防腐剤フリーで目に優しい |

効果 | 目のかゆみ・充血の予防と緩和 |

注意点 | 点眼時に若干の苦味あり。 |

価格 | 約1,500円(8ml入り) |

1日2回の点眼で効果が続く長時間タイプ。忙しい方に最適です。

各製品とも特徴が異なるため、生活スタイルに合わせて選びましょう。

コンタクトレンズを使っている方は、使用前にレンズを外すか、製品の説明書をよく確認してください。

これらの薬は症状や生活習慣に合わせて選ぶことが大切です。

効果がない場合や症状が長引く場合は医師に相談しましょう。

市販のアレルギー薬を使用するときの注意点

市販薬は薬局や薬店で購入でき、手軽に症状を軽減することが可能です。

しかし、使用時にはいくつかの注意点があります。

不適切な使い方をすると効果が十分に得られないばかりか、副作用のリスクも高まります。

以下の項目を読んで、安全かつ効果的に使用しましょう。

用法用量を守る

アレルギー薬を使用する際に最も重要なのは、用法・用量を守ることです。

理由として、過剰に服用しても効果が高まるわけではないことと、副作用のリスクが増加することがあります。

抗ヒスタミン薬やステロイド薬は、長期的に過剰使用すると身体への負担が大きくなるので、特に気を付けなければなりません。

必ず、パッケージや説明書に記載されている用法・用量を確認してから服用し、もし飲み忘れた場合でも、1度に2回分服用することは厳禁です。

他の薬との飲み合わせに注意

アレルギー薬は他の薬と併用する際には、注意が必要です。

特に抗ヒスタミン薬は飲み合わせによって眠気や注意力低下が強まる場合があります。

飲み合わせで注意すべき薬として、睡眠薬や鎮静剤との組み合わせに注意が必要です。

これらの薬は眠気の副作用が増強される可能性があり、NSAIDsなどの鎮痛剤と併用する場合は、胃腸への負担が増すことがあります。

アレルギー薬を服用する場合には、現在使用している他の薬を医師や薬剤師にきちんと伝えて、相談することが重要です。

パッケージや説明書に併用禁止の薬や注意事項が記載されていることもあるので、その場合は書かれていることを厳守しましょう。

眠気が出る成分が含まれるものもある

市販のアレルギー薬には、眠気を引き起こす成分が含まれているものもあります。

特に第1世代の抗ヒスタミン薬は眠気を引き起こし、日常生活に影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。

眠気を引き起こす成分としてクロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、プロメタジンがあります。

眠気を避けるためのポイントとして、運転や機械操作をする方は、フェキソフェナジンなど眠気の少ない第2世代の抗ヒスタミン薬を選ぶのが良いでしょう。

初めて服用する薬の場合は、休日などに自宅で1度服用し、眠気の程度を確認して問題がなければ日常生活に取り入れていきましょう。

症状が改善しない場合は医療機関に受診

市販のアレルギー薬を使用して症状が改善しない、あるいは悪化している場合には、医療機関の受診が必要なこともあります。

アレルギー症状が長引く場合は、重篤な疾患の可能性があり、そのサインかもしれません。

受診を考えるべき症状として、以下などが挙げられます。

- 鼻づまりやかゆみが3日以上続く

- 呼吸困難や喘息症状が現れる

- 市販薬を正しく使用しても症状が悪化した

これらの症状が出た際は、専門的な診断を受けることでアレルギーの原因特定が可能になり、症状に応じた適切な薬の処方が受けられるので、速やかに医療機関を受診しましょう。

西春内科・在宅クリニックでできること

アレルギー症状が改善しない場合や、より専門的なケアを受けたい場合は、西春内科・在宅クリニックにご相談ください。

クリニックでは必要に応じて血液検査を行い、アレルギーの原因となる抗原を特定することができます。

検査の結果、慢性的なアレルギーなどがあれば、生活習慣の見直しや免疫療法を含む治療プランの提案をします。

市販薬では対処できない症状や、効果が弱いと感じている方には、医療用の薬を処方することも可能です。

患者様の体質に合わせて、医療用の抗ヒスタミン薬・ロイコトリエン受容体拮抗薬・ステロイド薬を処方をします。

まとめ

アレルギー薬には様々な種類があり、症状や生活スタイルに応じて選ぶことが可能です。

本記事では、内服薬、点鼻薬、目薬のおすすめランキングを紹介しましたが、今回紹介した薬以外にも様々なものがあるので、薬局で薬剤師に相談をするのもよいと思います。

使用時には用法・用量を守り、眠気や飲み合わせに注意することが必要です。

しかし、市販薬はすべての症状に対応できるわけではありません。

市販薬で症状が改善しない場合や、重度の症状がある場合は、病院で専門的な診療を受けることが必要となります。

適切な薬の使用や医療機関でのサポートを活用し、アレルギー症状をしっかりと管理して、快適な日常生活を送りましょう!

花粉による肌荒れはなぜ起きる?|原因やスキンケア対策を解説

花粉症の症状で困っているかたは多いのではないでしょうか。

くしゃみ、鼻水や目のかゆみなどが特に有名な症状ですが、花粉による肌荒れがあることもご存知ですか?

この症状の正式名称は花粉皮膚炎といいます。

毎年、花粉の多い時期の肌荒れやかゆみ、ブツブツなどが出ることで日常生活に支障が出てお困りの方へ。

今回は、花粉による肌荒れの原因とその症状、治療法、予防法に関して詳しく解説していきます。

花粉による肌荒れの原因は?

花粉による肌荒れの原因は花粉が皮膚に直接接触することで起こります。

これは乾燥などで皮膚の保護機能が低下しているときに起こりやすい原因です。

また花粉に対するアレルギー反応が全身症状を引き起こすことで生じる皮膚症状もあります。

特にスギ花粉が花粉による肌荒れを引き起こしやすいとされています。

2月から4月の花粉の時期に繰り返し症状が強く出ることが多いです。

その他にイネ科とブタクサの花粉も肌荒れを起こすことがあります。

関連記事:花粉症に悩む人たちへ:花粉症の原因と症状について

関連記事:花粉で喉が痛い・咳が止まらない時の対処法|インフルエンザとの違いは?

花粉による肌荒れとニキビの違い

花粉による肌荒れもニキビもブツブツができることがあり、その2つはどのように区別するのでしょうか?

以下に花粉による肌荒れとニキビの特徴をお答えします。

花粉皮膚炎

- 特定の季節に限定し起こる、特に春先に症状が出ることが多い

- 頸部などの肌を露出している部位にできやすい

- 鼻水や目のかゆみなどの特徴的な花粉症の症状を合併する

ニキビ(尋常性ざ瘡)

- 皮脂分泌が活発になることで毛穴がつまって起こる炎症が原因

- 前額部(おでこ)、頬、口の周り、下あごなどにできることが多い

- 中学生から高校生の年齢にできやすく、その後は出来づらくなる

- 女性ではホルモンの影響で生理前にできやすくなる

- 季節を問わず出来るが夏に悪化することが多い

花粉による肌荒れが起きやすい人の特徴

花粉による肌荒れは個人差があり、症状が出やすい人がいます。

花粉による肌荒れが起こりやすい方に以下の特徴が挙げられます。

- アトピー性皮膚炎の既往歴がある、またはご家族にアトピー性皮膚炎の方がいる

- 花粉に対するアレルギーがあり、花粉症の症状が出ている

これらの特徴を持つ方は花粉が多い時期に肌荒れの症状が出現・悪化する可能性が高いため注意が必要です。

特にアトピー性皮膚炎の既往や家族歴がある方が強く症状が出ることがあります。

ただ比較的少数ではありますが、アトピー性皮膚炎の病歴がない方でも花粉による肌荒れが起こることがあります。

関連記事:花粉による肌荒れを防ぐには?スキンケアと生活習慣のポイント

花粉による肌荒れが起きやすい部分

花粉による肌荒れは花粉が直接皮膚にくっつくことで起こります。

そのため、顔や首に肌荒れが出ることが多いです。

特に目の周りは皮膚が薄く肌の保護機能が弱いため、花粉による肌荒れが起きやすいです。

また花粉症による目のかゆみから目の周りをこすることも花粉による肌荒れを悪化させる要因になります。

肌荒れの症状として目の周りが赤くなり浮腫(むくみ、ふしゅ)を起こすことが特徴です。

花粉による肌荒れを少しでも早く治す方法

上で述べた通り、花粉が直接肌に触れることで花粉による肌荒れが起こります。

そのため原因となる花粉の接触を減らすことが症状の改善と予防に有用です。

具体的には以下の対策があります。

外出時にできる対策

花粉に肌が直接触れないように外出時にマスクやメガネで顔を保護します。

またはマフラーや帽子の着用も花粉への接触を減らす効果があります。

ご自宅でできる対策

帰宅した直後に花粉のついた衣服を着替え、シャワーを浴びることでご自宅へ花粉を持ちこむことを防ぎます。

また、晴天時や強風時には花粉の飛散量が多いです。

それらの天候の場合は外出を控えることも予防と症状の改善に有効です。

空気洗浄機は部屋に飛び散る花粉を抑える効果があります。

ヨーグルトなどの発酵性乳製品が腸内細菌のバランスを整えることで、花粉症による全身のアレルギー症状を抑えることが報告されています。

加えて過労や睡眠不足も症状の増悪を引き起こすため、十分な睡眠を含めた休息も有効です。

関連記事:花粉症に効く舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)って?費用・期間・効果は?

花粉による肌荒れを防ぐためのスキンケア対策

花粉による肌荒れに対してご自身でできるスキンケアとして以下の注意点があります。

まず肌荒れがあるからといって過度に皮膚を洗浄することは逆効果です。

これは過度な洗浄によって皮膚上層の角層バリア機能が傷害されることで、花粉に対するバリア機能が低下することによります。

同様に以下なども角層バリア機能を低下させる原因になるため、花粉の時期には特に注意してください。

- 過度な化粧

- 化粧落とし

- シャンプー

- リンス

花粉の接触を減らしバリア機能を維持するためには、ワセリンによるスキンケアが花粉による肌荒れに最も効果的です。

ワセリンにより皮膚に直接接触する花粉をブロックします。

さらに皮膚の乾燥を抑えることで角質バリア機能の向上をもたらします。

ただしワセリンは大量に塗布するとベタつくため、少量のワセリンを薄く伸ばして使用することがおすすめです。

外出した際はワセリンの表面についた花粉を落とすために、シャワーで洗い流すことも効果的です。

花粉による肌荒れは強いかゆみを起こすことがあります。

かきむしることで角質バリア機能の低下を起こすので、かきむしらないことも必要です。

病院やクリニックでの処方について

上述の予防法やスキンケアを行っても花粉による肌荒れの症状がひどい場合があります。

その際には、病院またはクリニックにて処方されるお薬での治療をおすすめいたします。

処方される治療薬は塗り薬と内服薬に分かれ、以下で解説しています。

具体的には以下の通りです。

皮膚が厚い体幹や手足→強めのステロイド

皮膚の薄い顔面→弱めのステロイド

また皮膚炎の症状が強い場合はタクロリムス(商品名:プロトピック)という免疫機能を調整する塗り薬を使うこともあります。

内服薬は花粉症そのものの治療のために抗ヒスタミン薬の内服を行います。

抗ヒスタミン薬により花粉による肌荒れのみでなく、鼻水やくしゃみなどといった花粉症の症状も抑えることが可能です。

肌荒れによるかゆみを抑えることも症状の改善に有効です。

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科在宅クリニックでは、花粉による肌荒れの治療のための塗り薬や内服薬の処方を行っています。

花粉による肌荒れの治療はステロイド治療が有用になってきます。

適切なステロイド治療を行うことで、副作用などを起こさないように治療を行うことが可能です。

肌荒れの症状でお悩みなら、ぜひお気軽にご相談ください。

当院では花粉症やアレルギーの治療として舌下免疫療法も行っております。

・舌下免疫療法に関する内容はこちら

まとめ

今回は、花粉による肌荒れの原因とその症状、治療法、予防法に関して解説しました。

毎年繰り返す花粉症の症状でお困りの方は多いと思います。

この記事が少しでも役立てば幸いです。

少しでも花粉による肌荒れで悩んでいる、困っているようでしたら一度西春内科在宅クリニックへ受診してみてはいかがでしょうか?

お気軽にご相談ください。

【参考文献】

・加藤雪彦「花粉皮膚炎」

・横関博雄「スギ花粉症は全身疾患に-スギ花粉皮膚炎の特徴と治療」

・横関博雄「スギ花粉症と皮膚炎(スギ花粉抗原による空気伝搬性接触皮膚炎)」

・佐伯秀久「スギ花粉症の皮膚症状への対策」

舌下免疫療法のメリット|どんなアレルギーに有効?

こんにちは!西春内科・在宅クリニック院長の島原です。

花粉症の患者様が増える時期になりました。

ご自身や身の回りの方など、アレルギーでお悩みの方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回はアレルギーの根本的治療方法として舌下免疫療法についてご紹介いたします。

有効となるアレルギーや副作用、注意点などについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

舌下免疫療法とは?

アレルギー性疾患にはさまざまなものがありますが、日本では以下などによる通年性アレルギー性鼻炎がよくみられます。

- スギ花粉による花粉症

- ダニ

- カビ

- 昆虫

- ペットの毛

花粉症やアレルギー性鼻炎の一般的な治療法は、内服薬、点眼薬、点鼻薬などを使用し、せき、くしゃみ、鼻水、目の腫れやかゆみといった、すでに発症しているアレルギー症状をやわらげるものです。

ただこういった薬物療法では十分に症状が軽減されず、日常生活に支障をきたしてしまうケースも多くあります。

こういったケースで次の治療選択肢として、アレルゲン免疫療法があります。

アレルゲン免疫療法は、アレルギーの原因となっているアレルゲンを少量から体内へ投与することで、体をアレルゲンに慣らし、アレルギー症状を根本から起こりにくくする治療法です。

アレルゲン免疫療法ではこれまでは治療薬を皮下に注射する「皮下免疫療法」が主流でしたが、近年では治療薬を舌の下に投与する「舌下免疫療法」が登場し、自宅で簡単に服用できるようになりました。

「舌下免疫療法」は、スギ花粉症またはダニによる通年性アレルギー性鼻炎と確定診断された患者さんが治療を受けることができます。

以下で舌下免疫療法について詳しく解説していきます。

舌下免疫療法のメリット

根本的な体質改善

舌下免疫療法は、アレルギーの原因となっているアレルゲンを少量から体内へ投与することで、体をアレルゲンに慣らし、根本的に体質を改善することによって、アレルギー症状そのものを起こりにくくする、というものです。

アレルギー反応を根本から抑えることで、不快な症状が大幅に軽減されることが期待できます。

また、頻繁に鼻や目を擦ることによって皮膚が荒れたりすることもなくなり、アレルギー治療薬特有の、眠気が出てしまう、といったこともないので、日常生活を落ち着いて過ごすことができます。

自宅で治療可能

「皮下免疫療法」では、病院で注射を打つため、痛みを伴い、また治療の始めは徐々に増量するため頻回な通院が必要になります。

一方、「舌下免疫療法」は、1日1回、治療薬を舌の下に置いて、しばらくそのままにしてから飲み込むという治療法で、痛みがなく、自宅で服用できます。

保険適用

舌下免疫療法は高額な自費診療ではなく保険適用の治療です。

3割負担の方ですと、一か月の平均費用は以下の通りです。

アレルギー種類 | 治療薬の費用 |

スギ花粉 | 1,800円前後 |

ダニアレルギー | 2,000円前後 |

なお、この金額に診療費や検査費などが加わります。

対象年齢が幅広い

舌下免疫療法は一般に5歳以上65歳未満の方が治療対象です。

お子さんでもスギ花粉症・ダニによる通年性アレルギー性鼻炎を治療でき、「子ども医療費助成制度」の対象にあたるため、対象のお子さんは自己負担なしで治療を受けられます。

舌下免疫療法はどんなアレルギーに有効?

現在日本では、スギ花粉症とダニによる通年性アレルギー性鼻炎に対する治療薬が保険適応となっています。

アレルギー種類 | 治療薬 |

スギ花粉症 | シダキュア(鳥居薬品) |

ダニアレルギー | ミティキュア(鳥居薬品) |

なお、スギ花粉症の舌下免疫療法においては、スギと共通のアレルゲンをもつヒノキ花粉症にも一定の効果がある可能性が示唆されています。

舌下免疫療法の副作用

舌下免疫療法では副作用として、以下などがあらわれることがあります。

- 口の中のむくみやかゆみ

- 不快感

- 唇の腫れ

- 喉の不快感

- 耳のかゆみ

副作用の症状の多くは軽微で、治療を続けるうちに自然に軽快することが期待できます。

一方で非常にまれですが重篤なアレルギー反応としてアナフィラキシーを起こすことがあります。

アナフィラキシーとは急性の過敏反応によって全身の蕁麻疹などの皮膚症状、腹痛、嘔吐などの消化器症状や息苦しさなどの呼吸器症状、突然のショック症状(血圧低下、意識の混濁など)が見られる疾患で、多くは服用後30分以内にあらわれます。

万が一、疑わしい症状がでたら直ちに医療機関を受診する必要があります。

舌下免疫療法の注意点

効果が出るのに時間がかかる

舌下免疫療法は少しずつアレルゲンを投与し、体をアレルゲンに慣らしていくことでアレルギー反応を起こしにくくする治療法なので、効果が得られるのに1~3か月程度を要します。

長期間の薬の服用が必要

舌下免疫療法は少しずつアレルゲンを体を慣らしていくことで徐々に効果が高まっていくことを期待できる治療法なので、最大効果を得るためには一時的な治療ではなく長期的な継続が必要となります。

基本的には3年以上治療を継続することが推薦されています。

長期間の治療を完遂できれば、治療終了後も長期にわたり症状をおさえることが期待できます。

時期によっては治療を開始できない

スギ花粉が飛んでいる時期は体がスギ花粉のアレルゲンに対して過敏になっているため、スギ花粉症に対する舌下免疫療法を新たに開始することはできません。

医療機関にもよりますがスギ花粉の飛んでいない6~11月ごろに治療を開始することが一般的です。

なおダニによる通年性アレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法は、時期に関係なくいつでも開始できます。

副作用が起こることがある

舌下免疫療法はアレルゲンを投与する治療法なので服用後にアレルギー反応がおこるおそれがあります。

多くは軽い副作用ですがまれに重篤なアレルギー反応が発現するおそれがあるため注意が必要です。

なお、副作用の発現を防ぐため、服用前後2時間は、激しい運動やアルコール摂取、入浴は避ける必要があります。

治療を受けられない人がいる

重症気管支喘息のある方は治療を受けることはできません。

またそれ以外でも、以下の方は基本的に治療を勧められません。

- 5歳未満の小さなお子さんや65歳以上の方

- 悪性腫瘍、自己免疫疾患、免疫不全症などがある方

- 気管支喘息の方

- 妊婦、授乳婦

- 全身性ステロイド薬を使用している方

- 非選択的β遮断薬を使用している方

- 三環系抗うつ薬やMAO阻害薬を使用している方

- 口腔内の術後や炎症などがある方

- 重度の心疾患・肺疾患・高血圧がある方

関連記事:花粉による肌荒れはなぜ起きる?|原因やスキンケア対策を解説

西春内科・在宅クリニックでできること

当院では内科外来で舌下免疫療法を行っております。

最初に問診、診察および、アレルゲンを確定するための血液検査などを行い、スギもしくはダニに対する抗体反応が陽性となるかどうかを確認します。

確定診断がつけば、治療を開始します。

急性アレルギー反応の経過観察のため1回目の服用は院内で行っていただきます。

問題なければ翌日からは自宅での服用を行います。

つらいアレルギー症状でお困りの方、なんとか耐えながら日常生活を送っている方も、舌下免疫療法を行って大幅に症状の軽減が得られ、その後快適に過ごされている例も多く経験しております。

舌下免疫療法に関して詳しくお聞きになりたい場合はお気軽にご連絡ください。

まとめ

今回は舌下免疫療法に関して解説をさせていただきました。

一般的な治療法で改善しないアレルギー症状でお困りの方は、次の治療選択肢として、舌下免疫療法があることを知っていただき、ご検討いただければと思います。

肺がんの気をつけてほしい初期症状や原因、ステージ(進行度)について

はじめに

肺は、機能的に呼吸を通じて酸素を取り入れて二酸化炭素を排出する役割を生体内では担っております。

通常では左右にひとつずつあり、心臓が少し左側にあるため、左肺は右肺よりも少し小さい構造になっています。

また、右肺は上葉、中葉、下葉の3つに分かれていて、左肺は上葉、下葉の2つに分岐した構成になっています。

このような構造を呈している肺という臓器に悪性腫瘍が形成される「肺がん」については、がん死亡者数第1位(男性1位、女性2位、男女計1位)の疾患です。

一方で、罹患者数で評価してみると、全体の第3位(男性2位、女性4位、男女計3位)となっています。

これらのことから、肺がんは胃がんや大腸がん、あるいは乳がんなどと比較して早期発見が難しく、発見された際にはすでにかなり進行している状況であることが多いです。

ゆえに、肺がんを早期発見することは重要な観点と考えられます。

肺がんについて

がんの死亡者数の中でも肺がんが最も多い?

これまでの統計より、男性は大体10人にひとり、女性はおよそ21人にひとりの割合で、一生のうちに「肺がん」と診断されています。

肺がんと新たに診断される人の数は年々増加しており、2015年には約11万人(男性 約8万人、女性約3万人)が肺がんと診断されています。

男女別では、男性の方が女性の約2倍程度多く罹患しており、年齢が上昇すればするほど罹患率も高くなり、特に60歳以降になると急激に増加すると指摘されています。

2018年の厚生労働省の報告では、肺がんは日本人のがんによる死亡数の第1位を占めているとのことです。

肺がんは現在のところ世界的に増加傾向にあります。

英国、米国では喫煙率の低下に伴い肺がんの罹患率は減少しはじめている一方で、本邦では年々増加する一途です。

すでに我が国の男性では肺がんは胃がんを抜いて死亡率の最も高いがんになっていて、最近では女性にも増えてきている傾向があります。

ほかの臓器に転移しやすい

肺がんは、腫瘍が認められる患側はもちろんのこと、その反対側の肺実質やその他の臓器である脳、骨、肝臓、副腎、リンパ節などに転移しやすいと考えられています。

転移形態は、肺で構成されたがん細胞が血液やリンパ液の循環に乗じて、他臓器に移動して増殖するために引き起こされます。

しかし、特に肺では多くの血管やリンパ管が構造的に張りめぐらされて存在するため、悪性腫瘍が他の臓器に波及しやすいと考えられます。

肺がんの種類について

肺がんは、その組織型の違いによって、「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」に分類されています。

その中でも、大多数を占めているのは「非小細胞肺がん」であり、さらに「腺がん」、「扁平上皮がん」、「大細胞がん」に分けられています。

腺がん

腺がんというのは、唾液が分泌される唾液腺や胃液を分泌している胃腺など腺組織とよく類似した形状を呈しているがんのタイプであり、多くの場合には肺の比較的末梢に位置する肺野部に認められます。

一般的に、腺がんは女性やタバコを吸わない非喫煙者にできる肺がんの種類であり、その割合は肺がん全体のおよそ半分程度を占めると言われています。

扁平上皮がん

扁平上皮がんは、皮膚や粘膜などを構成する組織である扁平上皮に類似した形状をしているがんのタイプです。

喫煙との関係がとても濃厚とされ、大部分は肺の入口部に近い肺門部に形成されやすく、その割合は肺がん全体のおよそ30%程度を占めます。

大細胞がん

大細胞がんは、腺や扁平上皮などを始めとする身体における正常組織に類似した部分を認めないがんの中で、細胞の大きなタイプを大細胞がんと呼称しています。

多くは腺がんと同様に肺野部に形成されますが、その発症割合は肺がんのなかでも数%を占める程度です。

小細胞がん

小細胞がんは、腺や扁平上皮などを始めとする身体における正常組織に類似した部分を認めないがんの中で細胞の小さなタイプです。

他の組織型と比較して発育成長が速く、他臓器へ転移もしやすいのが特徴的です。

小細胞がんの多くは肺の入口部に近い肺門部に形成されやすく、その割合としては肺がん全体のおよそ10%前後を占めています。

肺がんとなる原因

たばこ

肺がんは一般的に喫煙歴と深い関係にあることが多く、本疾患を予防するうえで禁煙は欠かせません。

何より見逃してはいけない事実として、喫煙は肺がんの危険因子の重要な要素であることです。

喫煙者は非喫煙者と比べて男性で約4倍、女性では3倍近く肺がんになりやすいと言われています。

さらに、喫煙行為を始めた年齢が若ければ若いほど、また喫煙量が多ければ多いほど肺がんを発症するリスクが高くなります。

そして、受動喫煙(周囲に流れるたばこの煙を吸うこと)も肺がんのリスクを2~3割程度高めることが知られてきました。

遺伝

肺がんは、通常では肺細胞の遺伝子に傷がつくことで発生すると考えられています。細胞に傷をつける原因は様々ですが、最大の原因としてたばこの影響が指摘されています。

実際のところ、両親や兄弟、近い親戚などに肺がん発症者がいると、本人も肺がんを罹患する危険性が高くなる理由は解明されていません。

一方で、例えば家族の誰かが喫煙していると他の家族もたばこの煙を吸う機会が多くなる、あるいは同居者の受動喫煙などの影響もあって同様の生活習慣を共有しているという環境因子と肺がん発症リスクとの関連性が示されています。

今後は、もともとの体質に関係する遺伝子タイプ、もしくは遺伝子タイプと喫煙習慣などの環境要因との相互研究を進めることで肺がん発症のメカニズムをさらに解明できることが期待されています。

大気汚染

呼吸器系悪性腫瘍のひとつである肺がんの原因はタバコだけではなく、いわゆるPM10やPM2.5などを始めとする大気汚染物質もその発症リスクになると考えられています。

職業的に石綿などに曝露せざるを得ない状況や大気汚染が肺がんを発生するリスクを高めると言われています。

世界保健機関によると、年間でおよそ120万人の死亡が大気汚染という原因が影響して引き起こされており、肺がんで死亡する人の約10%が大気汚染によると推測されています。

今後は、世界レベルで大気汚染濃度を減少する試みに取り組むことで全体的に公衆衛生課題が改善して肺がんの発症リスクを少しでも低下させることが期待されるところです。

女性ホルモン

近年のさまざまな調査研究から、実は「女性ホルモン」が肺がんのリスク因子として有力視されてきています。

例えば、月経期間が長い女性や、エストロゲン補充療法を受けたことのある女性に、肺がんの発症率が高いことが従来から問題視されてきた経緯があり、これらの事実から肺がんにおけるエストロゲンの関連性についての研究が進められました。

その成果があって、現在ではエストロゲンの体内合成にかかわる遺伝子と、特に肺腺がんとの関係や発症の仕組みが解明されつつあります。

エストロゲンというホルモンに関しては高脂血症や高血圧の予防にも役立つ重要な女性ホルモンである一方で、月経期間の長い女性やエストロゲン補充療法を受けた経験がある女性の場合には、通常よりも肺腺がんのリスクが高くなることを忘れないでおきましょう。

肺がんのステージと生存率

肺がんステージ1

肺がんに伴う症状としては、大きく分けて原発巣やリンパ節転移による症状、あるいは遠隔転移に合併する症状に分類することができます。

肺がん自体が他の悪性腫瘍と比較して自覚症状が出現しにくい疾患として代表的です。

特に早期的な段階であるステージ1では無自覚で経過することが多く、時に初期症状として咳や血痰、食欲減退などが認められることがあります。

がんの生存率は、性別、生まれた年、年齢が同じ人と比べどのくらいかで表示されていて、統計的に5年生存率がよく用いられており、がんと診断されてから5年後に生存している割合を意味しています。

この生存率に応じて、治療効果の指標として捉えることが出来ますし、多くのがん疾患において治療して5年間再発しなければ、今後再発する可能性が低くなるという考え方のもとで、5年という基準を設けられています。

ステージ別の肺がん患者さんの5年生存率は、ステージ1で約77%と考えられています。

肺がんステージ2

ステージ2における典型的な症状としては、慢性的な咳嗽、息切れ、血が混じる痰、顔面や頸部領域の腫脹、体重減少などが挙げられます。

ステージ別の肺がん患者さんの5年実測生存率は、ステージ2でおよそ45%程度であると考えられています。

肺がんステージ3

がんがステージ3まで進行してくると、慢性的に継続する咳嗽、胸部から腕や肩にかけての痛み、長期的に続く血痰、声が枯れる嗄声症状などが現れます。

肺がんの腫瘍そのものが大きくなることで咳嗽や血痰などの呼吸器症状、もしくは転移したリンパ節が近傍の反回神経を巻き込むことで嗄声症状が現れることがあります。

これらは主に胸部内でがん病巣が進展することによって引き起こされる徴候であると考えられます。

ステージ別の肺がん患者さんの5年生存率は、ステージ3で約23%と言われています。

肺がんステージ4

がんが最終段階であるステージ4に進行すると、喘鳴、呼吸困難などを引き起こして、さらに悪化進展すると、胸部痛などに加えて骨転移に伴う疼痛症状、あるいは脳転移に合併して出現する痙攣などを代表とする脳神経症状などが認められます。

肺がん自体の予後が他の悪性腫瘍と比較して不良である理由のひとつは、肺がんそのものによって自覚症状が出現しにくいために、がん病巣がある程度進行して有意な症状が出現して初めて医療機関を受診される患者さんが多いためと考えられています。

ステージ別の肺がん患者さんの5年実測生存率は、ステージ4で約6%と極めて低値であるという統計結果が挙げられます。

これまで述べてきたデータから、より早期に治療を開始した人の方が、5年生存率が明らかに高いことが容易に理解できます。

自分も心配だなと思った時の対処方

何科にいけばいい?

肺がんは早期発見が非常に重要な観点となります。

肺がんでは初期症状として、慢性的な咳嗽、痰(特に血痰)、胸痛、呼吸困難などの症状が認められることが知られています。

ゆえに、このような症状を自覚した場合には早期的に呼吸器内科、あるいは呼吸器外科のある病院またはクリニックに受診して、精密検査を受けるように相談しましょう。

検診でがん発覚のきっかけや早期発見

肺がんを事前に予防する手段として「がん検診」は重要な視点となり得ます。

その目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことであり、何よりもがんによる死亡を減少させることに尽きます。

わが国では、厚生労働省の「がん予防重点健康教育およびがん検診実施のための指針」で各種の検診方法が定められています。

その中でも提唱されているように年齢が40歳以上の方は少なくとも1年に1回は肺がん検診を受けてくださいね。

ほとんどの自治体では、検診費用の多くを公費で賄っており、ごく一部の自己負担で検診を受けることが出来る仕組みが整っています。

検診の具体的なプログラムとしては、胸部X線検査、喀痰細胞診および問診が主要項目となります。

特に問診内容では、

- 自覚症状の有無

- 喫煙歴の長さ

- 妊娠の可能性の有無

- 過去の検診の受診状況

などを確認することになります。

したがって、受診した検診の検査結果が「要精密検査(肺がんの疑いあり)」となった場合には、必ず医療機関などで精密検査を受けるように心がけましょう。

病院での検査と治療について

手術

肺がんに対する治療方法を決定する際には、その組織型やがんの進行度(ステージ)、全身状態、年齢、合併症などを総合的に検討します。

手術治療を行う適応は、Ⅰ期、Ⅱ期の非小細胞肺がん、あるいはⅠ期、ⅡA期の小細胞肺がんという風に比較的早期のがん病巣が対象とされており、手術によって悪性腫瘍を切除しきることができると判断された場合に実施されます。

実際に、手術ができるかどうかについては、術前の全身状態を色々な検査結果に基づいて評価し、術後の順調な回復を目指すために術前には1カ月以上の禁煙を提唱されます。

これまでの一般的な手術方法としては、胸部の皮膚表面を20cm程度切開して、肋骨間からアプローチする開胸手術が実施されてきましたが、近年では胸腔鏡を挿入してモニター画面を見ながら進める低侵襲手術が広く普及しています。

化学・放射線治療

一般的に放射線治療とは、高いエネルギーを有する放射線を照射してがん細胞を狙って病巣を消滅させる効果を期待して行う治療法です。

がん自体の進行抑制として積極的に施行されるケースもあれば、末期がんに伴う身体症状の緩和を目的として実施される場合もあります。

特に、全身状態が良好であれば、抗がん薬を投与できると判断される場合には、放射線治療と同時に化学療法を併用して実施することがあります(化学・放射線療法)。

この場合には、放射線治療と抗がん薬治療を同時期に施行したほうが、時期を分けて使用するよりも治療効果が上がると考えられていますが、急性の副作用が出現して治療を継続できない状態に陥る可能性も指摘されています。

薬物治療

薬物治療とは、薬剤を点滴や内服で体内に投与して、がんの増殖を抑制して病巣進展を遅らせる効果を期待して行う治療となります。

体内に投与された薬物は全身を循環するので、肺実質以外の他の臓器に転移を認める際にも効果的ですし、手術や放射線治療などと組み合わせてがんの再発や転移を予防することを目的として実施されるケースもあります。

その治療効果は、X線検査やCT検査などの画像検査、あるいは簡便に血液検査で判定できる腫瘍マーカーなどを測定して判定することが多いです。

通常では、肺がんの薬物療法で主に投与される薬剤としては、大きく分類すると

- 細胞障害性抗がん薬

- 分子標的薬

- 免疫チェックポイント阻害薬

が知られています。

現実的に、どの薬剤を実際に投与するかは肺がんの組織分類、病期、全身状態などを総合的に考慮して個々の背景によって判断されることになります。

関連記事:喫煙は肺がん発症の高リスク?人間ドックで「胸部CT検査」を勧める理由とは?|BeMEC

西春内科在宅クリニックができる対応

肺がんは、早期発見により十分に治療が可能な病気です。

万が一、検診や人間ドックで肺がんの可能性を疑われた場合は、可能な限り早期的に精密検査を受けられることをお勧めします。

西春内科・在宅クリニックでは、常勤の内科医師の診察により、肺がんの診断、治療をサポートすることが出来ます。また、健康診断も実施しております。

まとめ

日本人の二人に一人ががんになると言われている時代です。

これまでの研究から年間約8万人が罹患してそのうちの7万人が死亡すると言った具合に全体の癌の中でも最も死亡数が多いのが肺がんという病気です。

肺がんの主な原因はタバコです。

喫煙による肺がんの発症リスクは、喫煙しない人と比較して男性で約5倍、女性で概ね3倍程度とされています。

いわゆるタバコには約60種類の発がん物質が含まれており、肺や気管支が繰り返して発癌性物質に暴露されることにより細胞に遺伝子変異が起こり、この遺伝子変異が積み重なると肺がんになると考えられています。

その他にも、受動喫煙、周囲の環境、食生活、放射線、薬品などがリスク因子として挙げられます。

肺がんは現在のところ、多くの癌のなかで男性では死亡原因の第1位、女性では第2位であり、その他の癌腫と比較すると、発見が遅れがちで死亡率も高く、早期発見および予防対策が非常に重視されています。

本人が禁煙するのはもちろんのこと、家族全体で禁煙に取り組みましょう。

そして、普段から規則正しい日常生活を心掛けて、バランスのとれた食事を摂取するように意識して取り組みましょう。

今回の記事の情報が少しでも参考になれば幸いです。

参考文献

1)おしえて肺がんのこと:https://oshiete-gan.jp/lung/about/statistic/

2)肺がんには、どんな種類がありますか?:https://p.ono-oncology.jp/

3)肺がん・治療:https://ganjoho.jp/public/cancer/lung/treatment.html

知ってほしい脳卒中の危険な前兆・症状や脳梗塞との違いは?

■はじめに

脳卒中とは、脳の血管障害(脳梗塞や脳出血など)により、突然倒れてしまったり、様子がおかしくなったりする病気です。

三大疾病の一つとしてよく知られており、生活習慣病と関わりが深く、予防には禁煙や食生活や運動習慣に気をつけることが大事であることも有名です。

脳卒中は後遺症により介護が必要となる病気としても知られており、漠然と怖いというイメージがあると思いますが、脳卒中がどのような病気であるか、どんな症状の時に医療機関への受診が必要であるのかなどについてはあまり知らない方も多いと思います。

ここでは脳卒中がどんな病気であるのかについて詳しく説明したいと思います。

脳卒中とは

脳卒中とは“脳梗塞”、“脳出血”、“くも膜下出血”などの脳血管疾患を指す言葉です。

脳卒中の「卒」は「突然に」、「中」は「中る(あたる)」という意味があり、脳卒中は「脳の病気で突然に何かにあたったようになる(倒れる)」という意味です。

(※「卒」は「突然に」という意味があり、卒倒や卒然などで使われます。「中」は「中る(あたる):物事に直面する、身体などにぐあいの悪い触れ方をする」という意味があり、中毒などで使われます。)

三大疾病の一つ

脳卒中(脳血管疾患)は悪性新生物、心疾患、老衰に続いて、日本人の死因の第4位となっている病気です。

脳卒中は現在では死因の第4位となっていますが、1940年代に結核での死亡が少なくなって以降の1970年代までは死因の第1位であり、その後に悪性新生物や心疾患による死亡数が脳血管疾患を上回るも2011年までは死因の第3位であったことから、現在でも 疾病の一つとされています。

再発率が高く、後遺症が残ることも

脳卒中(脳血管疾患)は、後遺症を残す病気としてもよく知られています。

脳梗塞や脳出血では障害を受ける部分によって、麻痺や感覚障害、認知機能低下などに代表される高次機能障害などの様々な症状が出現し、後遺症として症状が残ることで日常生活に大きな影響を与えます。

厚生労働省による平成28年国民生活基礎調査の概要によると、介護が必要となる主な原因の第2位となっています。

また、再発も起こしやすい病気であり、軽い症状で発症したとしても十分な再発予防ができていない場合には、より重い症状で再発してしまい、重度の後遺症を残すこともあります。

近年は治療法の発達により、発症してすぐに治療を行うことで後遺症を軽くできることも増えてきましたが、何かしらの後遺症が残ることも多いため、発症予防や再発予防が特に重要です。

今後、高齢化に伴い患者数は増加される

脳卒中は、動脈硬化や微小血管の障害、不整脈、動脈瘤などが原因となって発症する病気で、高齢になるほど発症しやすくなります。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、罹病期間(発症してからの期間)が長くなるほど血管への障害は大きくなりますし、心臓などの他の臓器の機能低下によっても脳卒中は発症しやすくなります。

近年も健康への意識の高まりや治療の発達、介護の充実などにより平均寿命は徐々に延長し、高齢化は徐々に進行しています。

今後は高齢化の進行に伴いさらなる患者数の増加が想定されますが、高齢者の脳卒中では多くの場合に介護が必要となり、転倒もしやすくなるため、若いときから生活習慣などを意識して健康維持に努めることが重要です。

関連記事:脳神経外科の名医にかかるには ②脳血管疾患|BeMEC

脳卒中の種類について

前述のように脳卒中とは脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などを含んだ病名で、脳血管疾患の全般を指します。

ここでは、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血について詳しい説明とその原因について解説していきます。

脳梗塞

脳梗塞とは、脳に血流を送る動脈が動脈硬化などにより狭くなったり、血栓などにより閉塞したりすることで、酸素や栄養が足りなくなって脳細胞が壊死してしまう病気です。

脳梗塞はその によって大きく以下のように分けられます。

①「ラクナ梗塞」 →脳内の小動脈病変が原因

②「アテローム血栓性脳梗塞」 →頸部~頭蓋内の比較的大きな動脈のアテローム硬化(動脈硬化)が原因

③「心原性脳塞栓症」 →不整脈や心筋梗塞、心臓弁膜症など心臓が原因となる

④「その他」 →先天性な要因や悪性腫瘍などにより血の固まりやすさが亢進することや静脈の血液が動脈に流れ込む病気(肺動静脈瘻や卵円孔開存症など)などが原因 |

原因によって治療法が異なりますが、脳梗塞の90%以上がラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳梗塞のどれかにあてはまり、そのどれもが高血圧や糖尿病などの生活習慣病との関わりが大きく、生活習慣の改善や生活習慣病の治療が予防に有用です。

脳出血

脳出血とは、脳内を走行する動脈が破れて脳の中に出血をしてしまう病気です。

脳出血は交通事故などの高エネルギー外傷で起こりますが、高血圧による血管障害やもやもや病、アミロイドアンギオパチーなどの疾患を背景に発症する非外傷性のものもあります。

非外傷性の脳出血の原因のほとんどは高血圧であり、もやもや病やアミロイドアンギオパチーなどの疾患がある場合も血圧を下げることで脳出血の発症リスクを下げることができます。

症状は脳梗塞も脳出血も麻痺や感覚障害、認知機能障害や空間無視などの高次機能障害など、障害を受ける部位により様々ですが、脳梗塞では基本的には頭痛を感じない一方で、脳出血では多くの場合に頭痛を伴います。

くも膜下出血

くも膜下出血とは、脳の動脈が破れて脳の周りのくも膜下腔に出血をしてしまう病気です。

脳出血とは異なり、脳の内部に分岐する前の脳の周りを走行する動脈が破れて出血することで発症し、その原因の多くが (脳の血管にできる“こぶ”)の破裂です。

脳動脈瘤は破裂するまでは症状がなく、脳ドックなどでの検査で偶然に見つかることも多いです。

脳動脈瘤ができる原因は今のところ不明ですが、大きさが5mm以上では1年間あたりの破裂率が1%以上といわれており、予防的に血管内治療や開頭術などの手術などを行うこともあります。

バッドで殴られたような突然の強い頭痛で発症することが多く、意識障害を伴います。

脳梗塞や脳出血とは異なり、麻痺や感覚障害などは出ないことが多いです。

脳卒中の原因と予防

脳卒中には、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などが含まれること、各疾患の原因などについて前項で説明しました。

原因には様々なものがあるため一概にはいえませんが、脳梗塞や脳出血の原因の多くに、高血圧やその他の動脈硬化のリスクファクター(高脂血症、糖尿病、喫煙、飲酒、メタボリックシンドロームなど)が深く関わっており、脳卒中の発症予防には生活習慣の改善と生活習慣病の治療が非常に重要です。

ここでは脳卒中の原因と関与の深い生活習慣病や改善すべき生活習慣について説明します。

動脈硬化

動脈には、心臓の収縮に伴う圧力に耐えるため、動脈壁(内膜・中膜・外膜)が存在します。

血液と細胞との酸素やエネルギーのやりとりは内膜を介して行われますが、エネルギー源としてのコレステロールなどの脂質が変性したりあふれたりすることで、内膜の下にたまった状態を動脈硬化といいます。

動脈硬化が起こること自体での症状などはありませんが、動脈硬化により血管が狭くなることで冠動脈疾患や脳卒中の原因となったり、血管の弾性が乏しくなって高血圧を悪化させたりと、動脈硬化は全身に様々な問題を引き起こすため、予防や治療が必要です。

予防には、食事療法や運動療法、禁煙、節酒(日本酒1合/日以下)、肥満の改善(BMI:25未満の維持)などの生活習慣改善が重要です。

食事については塩分や脂質を控え、魚や野菜、果物などを中心とした食事を心がけましょう。

運動については過度な負荷をかけた運動では骨や筋肉を痛める可能性もあるため、ウォーキングや軽いランニング、水泳などの中強度の有酸素運動を1日30分以上行うことが推奨されています。

高血圧症

高血圧は、脳出血と脳梗塞に共通の最大の危険因子です。

血圧の値と脳卒中の発症率との関係は正の相関関係にあり、血圧が高いほど脳卒中の発症リスクは高くなります。

高血圧治療ガイドライン2019では、診察室血圧で140/90 (mmHg)、家庭血圧で135/85 (mmHg)を超えると高血圧という診断になること、75歳未満の人や冠動脈疾患や脳血管疾患の既往があるなどのリスクのある人は診察室血圧で130/80 (mmHg)以下、家庭血圧で125/75(mmHg)以下にコントロールすることが好ましいとされています。

一方で、脳卒中治療ガイドライン2021では、脳卒中のリスクの高い人では血圧は120/70 (mmHg)以下にコントロールをすることが好ましいとされており、低血圧の副作用が出ない範囲でできるだけ血圧を下げることが脳卒中の予防に重要です。

非薬物療法としては、動脈硬化の項で記載した予防に準じますが、その中でも減塩(推奨は塩分摂取量6g/日)が特に重要とされており、食事には特に注意が必要です。

その他にストレスを避ける、冬季には防寒をしっかりと行うなども有効とされています。

▼高血圧・脂質異常症については以下の記事を参考にしてください。

高脂血症

高脂血症は、コレステロールまたはトリグリセリドが高値である状態であり、動脈硬化を引き起こす大きな要因の一つです。

特にアテローム血栓性脳梗塞の大きな危険因子であり、脳梗塞や糖尿病で治療中の人ではLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が正常値であっても、スタチンを内服してLDLコレステロール 80 mg/dl未満にすることで脳梗塞の発症率や再発率が下がるという報告もあります。

非薬物療法としては、動脈硬化の項で記載した予防に準じます。

食事では豚や牛の油に多く含まれる不飽和脂肪酸の摂取を控え、野菜や魚(特にDHA/EPAを多く含む青魚など)の摂取を心がけると良いでしょう。

▼高血圧・脂質異常症については以下の記事を参考にしてください。

糖尿病

糖尿病は脳梗塞の独立した危険因子であり、日本糖尿病学会ではHbA1c 7%未満(非薬物療法のみで可能であれば、HbA1c 6%未満)を目指すことを推奨しています。

非薬物療法としては動脈硬化の項で記載した予防に準じますが、その中でも食事療法が特に有用で身長や活動量に応じて適正なエネルギー摂取量としつつ、バランスをとれた食事をすることが推奨されます。

力仕事をしているなど運動量が多い場合にはその限りではないですが、

1日の目安としては

身長150cmでは1300~1800kcal

身長160cmでは1400~2000kcal

身長170cmでは1600~2300kcalが目安となります。

また適度な運動や減量も重要です。

▼糖尿病については以下の記事を参考にしてください。

喫煙

喫煙も高血圧や動脈硬化などのリスクとなるため、禁煙を心がけましょう。

ただちに禁煙をしたいのに禁煙ができないという場合には、ニコチン依存症のスクリーニングテストで5点以上など一定の条件を満たす必要はありますが、禁煙外来の受診も可能です。

飲酒

過度な飲酒は高血圧や動脈硬化、脳卒中の危険因子となります。

個人差はありますが、エタノール換算で20-30ml(日本酒1合、ビール500ml)/日以下であれば、血圧の上昇を抑えるなどの良い影響も与えるとされており、節度を持った飲酒であれば大きな問題はないとされています。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は、脳卒中や心疾患の危険因子であり、高血圧などの生活習慣病も悪化させます。

睡眠時無呼吸症候群がある場合にはマウスピースの装着やC-PAP(持続陽圧呼吸療法)などで治療を行うことが好ましいです。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群は肥満との関連性が強く、減量などにより改善することもあります。

脳卒中の前兆、症状

脳卒中では主に以下の症状が突然出現します。

- 呂律が回らない、うまく話せない

- 様子が明らかにおかしい、意思疎通ができない

- 左右のどちらかの麻痺(顔や手足)

- 左右のどちらかの感覚障害、しびれ(顔や手足)

- 視野がかける(左右の眼のどちらで見ても、同じ場所の視野がかける)

※片目のみ視野がかける場合には網膜剥離などの眼科疾患が疑われます。

- 激しい頭痛、嘔吐

- 安静時でも持続するめまい、ふらつき

- 意識障害、共同偏視(両側の眼が左右の同じ方向に偏って位置する状態)

脳卒中は発症早期に治療を行うことで、症状の悪化を防いだり、後遺症を軽くしたりできる可能性があり、発症後の迅速な受診が重要です。

突然これらの症状が見られた場合には救急要請するなどをして迅速に医療機関に受診しましょう。

西春内科在宅クリニックができる対応

脳卒中は診断にCTやMRIなどの画像検査が重要です。

発症早期では症状を改善したり、悪化を予防したりする治療が行える可能性もあることから、脳神経内科や脳神経外科のいる急性期病院への緊急の受診が必要です。

また、診断後も再発したり、症状が悪化したりするリスクもあることから入院での検査や治療が必要となります。

そのため、西春内科在宅クリニックでは脳卒中の急性期治療を行うことはできませんが、急性期治療を終えて内服薬での再発予防を行う状況となりましたら、引き続き外来で治療を継続することは可能です。

後遺症などにより外来通院が困難になった場合には往診での対応も行っております。

また、症状が出現した際に救急要請を行うべきか困った場合など、何かお困りの際のご相談は受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

脳卒中は突然に発症し、後遺症を残したり、死亡したりすることがある緊急性の高い病気です。

脳梗塞では詰まった血管を再開通させる血栓溶解療法や血管内治療(血栓回収術や血管拡張術)、脳出血やくも膜下出血では血管内治療(コイル塞栓術)や開頭手術(血腫除去術や減圧術)など、発症早期であれば症状を改善したり、症状の悪化を防いだりする治療を行える可能性があります。

したがって、脳卒中を発症した場合には、すぐに脳神経内科や脳神経外科のある急性期病院への受診をしましょう。

医療の発達や十分なリハビリテーションにより、脳梗塞発症後も大きな後遺症を残さずにすむ人は増えてきていますが、それでも多くの方が介護を要したり、仕事内容を変更する必要が出てきたりと元の生活に戻れない人も多くいらっしゃいます。

そのため、脳卒中にならないための予防も非常に重要です。

生活習慣の改善や生活習慣病の治療が発症予防に重要ですので、食事や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣について、改めて考えてみてください。

【参考文献】

・脳卒中ガイドライン「Ⅱ.脳梗塞・TIA」

・大塚製薬

大塚製薬:https://www.otsuka.co.jp/health-and-illness/stroke/about/

脳卒中ガイドライン:https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/nou2009_02.pdf

東京大学脳神経外科:https://www.h.u-tokyo.ac.jp/neurosurg/rinsho/SAH.htm

脳卒中ガイドライン:https://www.jsts.gr.jp/guideline/235_240.pdf

日本動脈硬化学会:https://www.j-athero.org/jp/general/2_atherosclerosis/

糖尿病診療ガイドライン2019:http://www.fa.kyorin.co.jp/jds/uploads/gl/GL2019-03.pdf

大腸がんとは?症状やステージについても解説【医師監修】

2018年の人口動態統計によると、日本において、一生のうちにがんと診断される割合は、は男女ともに50%を超えています。

つまり、2人に1人はがんを経験するということです。がんで亡くなった人の数のうち、大腸がんが原因だった人は、女性が1位、男性で3位と、がんの中でも大変身近ながんと言えます。

この20年で大腸がんによる死亡数は1.5倍に増加しており、特に生活習慣の欧米化(高脂肪・低繊維食)が関与していると考えられています。

この記事を参考にして大腸がんにならないよう生活習慣を今一度見直してみましょう。

大腸がんについて

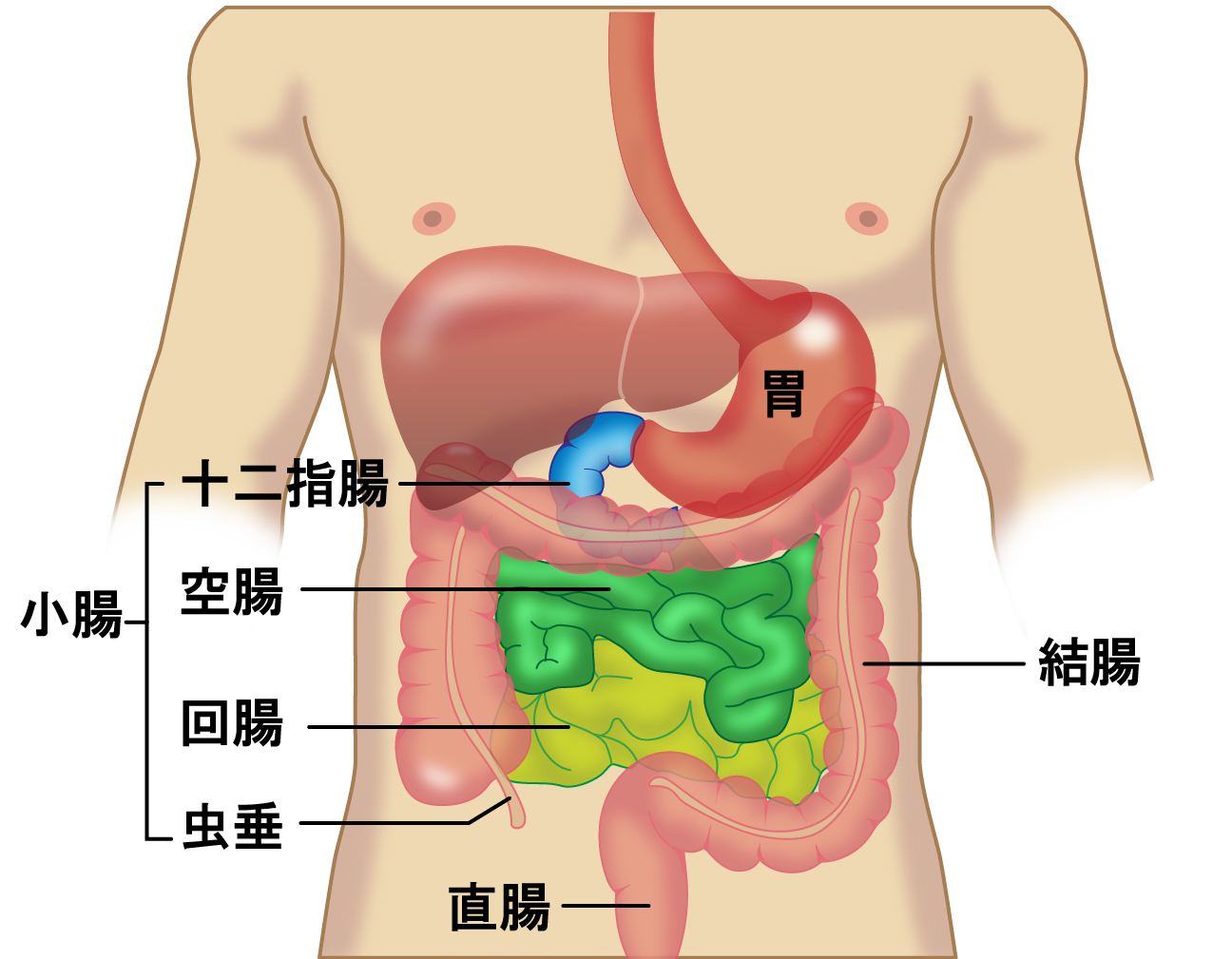

まず大腸の役割を確認しましょう。口から食べた食物は、食道、胃、十二指腸、小腸を通過し、大腸に到達します。

大腸は、結腸と直腸に分かれ、最後は肛門に繋がっています。

胃や十二指腸、小腸を通る間に、食物の消化や栄養分の吸収はおおむね完了しており、大腸には便となって到達します。

到達時は液状である便から、水分や塩分を吸収して固形の便を作っていきます。

直腸まで便が移動すると便意を感じ、排便反射が起きて排便に至り、肛門から排泄されます。

その他にも、大腸には、大腸菌や乳酸菌など100種類以上の細菌が存在するとされ、胃や小腸で消化されない食物繊維をエネルギー源に分解したり、感染を予防したりする働きもあります。

その大腸(結腸+直腸)にできるがんが大腸がんです。大腸がんは、結腸がんと直腸がんに分かれます。

大腸がんにかかる年齢は、30代まではほとんどみられませんが、40代から少しずつ、そして50代から増加しはじめ、高齢になるほどり患しやすくなります。

男性に多い傾向がみられますが、女性のがん死亡原因第1位であるので、男女ともに注意が必要です。この20年で大腸がんによる死亡数は1.5倍に増加しているのも特徴です。

大腸がんを引き起こす要因

多くのがんに言えることですが、がんを引き起こす要因に生活習慣は深くかかわっています。

特に、「禁煙」「節酒」「食生活」「身体活動」「適正体重の維持」の5つの生活習慣はとても大切です。

国立がん研究センターの報告によると、年齢40歳から69歳の男女で行った調査において、この5つの健康習慣を実践する人は、0または1つ実践する人に比べ、男性で43%、女性で37%がんになるリスクが低くなるという推計を示しています。

大腸がんでは、特に生活習慣の影響が大きいと言われています。

生活習慣が主な要因

大腸がんの発生は、生活習慣と関わりがあるとされています。赤肉(牛、豚、羊など)や加工肉(ベーコン、ハム、ソーセージなど)の摂取、飲酒、喫煙により大腸がんの発生する危険性が高まります。

特に、体脂肪が多い肥満体型の人は十分注意が必要です。

肥満は、WCRF(世界がん研究基金)2011年の改訂版では、男性でBMI(Body Mass Index)が30以上で結腸がんのリスクが1.4倍、直腸がんは1.16倍という結果でした。

痩せている人に比べて太っている男性は、2.0倍結腸がんに、1.4倍直腸がんになりやすく、女性は、1.3倍結腸がんに、1.3倍直腸がんになりやすいことが分かっています。

また、女性では閉経後の肥満がリスクになります。大雑把に言えば、肥満であることは、約30%大腸がんになりやすくなるということです。

遺伝的要因

大腸がんになる要因においては、遺伝的要因よりも、食生活等の環境的な要因の方が、影響が大きいと考えられています。

しかし、割合としては少ないものの、大腸がんの一部においては、遺伝的要因で発生することが明らかになっている大腸がんもあります。

遺伝的要因について1つずつ説明したいと思います。

家族性大腸ポリポーシス

若い年代で大腸に数百個から無数のポリープ(良性のできもの)ができ、放置すれば100%がん化する(良性が悪性となる)遺伝性の病気です。

大腸がん全体の約1%を占めています。

遺伝性非ポリポーシス大腸がん

ポリープ(良性のできもの)を伴わない大腸がんで、「親子等の近親者に大腸がんの人が3人以上いる」「大腸がんの発生が2世代以上にわたる」「そのなかに50歳未満で大腸がんと診断された人がいる」という条件がそろった場合に、この病気を疑う必要があります。

つまり、家族に大腸がんになった人がたくさんいるという人は、検査をより積極的に受ける必要があります。

大腸がんの全体の約5%を占めています。

大腸がんのステージについて

がんには、進行具合に応じてステージというものがあります。

がんのステージは、ステージ0期か4期まで5段階あり、ステージ4がもっとも進行している(悪化した)状態です。

がんのステージは、T(がんの大きさ) N(リンパ節への転移の有無) M(他の臓器への転移)という3つの要素を組み合わせて判定されます(TNM分類)。

そして、各ステージに応じた治療が行われます。当然、がんの大きさが大きいほど、リンパ節や多臓器への転移が広がっているほど、ステージは悪く判定されます。

大腸がんは早期の場合、ほとんどが無症状です。進行すると少しずつ症状が出現します。

代表的な症状としては血便(便に血が混じる、徐々に貧血になる)、便秘や下痢が続く、便が細くなる、腹痛や嘔吐、などが挙げられます。

大腸がんの位置により出やすい症状は異なります。大腸に届いたばかりの便は、まだまだ水分が多く、固まりきっていないため、進行しても症状が目立たないことが多いと言われています。

じわじわと出血し貧血になった、お腹にしこりがある、と言った症状で発見されることがあります。

一方で、便が硬くなった大腸の後半部分のがんでは、便の通りが悪くなることによる腹痛、嘔吐が起こりやすいとされ、血便や便が細くなるといった症状も認めやすくなります。

しかし、がんが進行していても「自覚症状がなかった」という患者さんが多いのも事実ですので、やはり検診がとても大切です。

ステージ0,1

大腸は管の形をしていて(バームクーヘンみたい)、中は便が通るために空洞になっています。

大腸の内側、つまり空洞側は粘膜になっていて、大腸の外側は漿膜(しょうまく)と呼びます。

内側の粘膜と外側の漿膜の間に、大腸を動かす筋肉(筋層)があり、大雑把に言うと、大腸はこの3層に分かれています。

大腸がんは基本的に粘膜の部分から発生し、徐々に筋層、漿膜の方へ大きくなります。

粘膜の部分だけでがんがとどまっているものをステージ0、粘膜より深く進行したけれど、筋層の部分でとどまっているものをステージ1と呼びます。

尚、5年生存率は、ステージ0が97.3%、ステージ1でも94.4%です。

ステージ2

がんが筋層を超えてしまうと、ステージ2以上となります。

リンパ節への転移が無い場合はステージ2と診断されます。尚、5年生存率は89.0%です。

ステージ3

がんの大きさや、深さなどに関係なく、リンパ節に転移してしまうと、ステージ3と診断されます。

尚、5年生存率は77.5%です

ステージ4

がんの大きさや、深さなどに関係なく、他の臓器に転移してしまった場合、ステージ4と診断されます。

大腸がんでは、特に肺や肝臓などに転移しやすいです。尚、5年生存率は18.8%です。

尚、上記に記載する5年生存率は、国立がん研究センター がん対策情報センターが報告している「がん診療連携拠点病院等院内がん登録 2012-2013年5年生存率集計」を参考にしています。

|

大腸がんと間違いやすい痔・血便との違い

大腸がんは、大腸の内側、つまり便が通る側の粘膜で発生します。

がん細胞は出血しやすく、痛みなどは無いのですが、表面にじわじわと血が滲んでいます。量が少ないと、肉眼では分かりにくいため、便潜血検査が有用ですが、出血の量が増えると肉眼でもわかるようになります。

赤い血の混じった便を見た時、「痔だと思っていた」「肛門が切れただけだと思っていた」と油断してはいけません。

赤い血の混じる便が出る病気は、大腸がんや、痔以外にも、何らかの大腸炎(虚血性腸炎

、潰瘍性大腸炎、感染性腸炎、など)や、大腸憩室からの出血、クローン病など様々です。

出血が多ければ、当然貧血になってしまいますが、出血が少ないからといって軽症であるとは限りません。

大腸がんの検査の種類

大腸がんの検査には、スクリーニング検査と精密検査があります。

スクリーニング検査

スクリーニング検査とは、主に無症状の方を対象に、病気の疑いのある人を発見することを目的に行う検査です。

大腸がんのスクリーニング検査に、「便潜血検査」があります。

簡単な検診であっても広く行われているので、多くの方がすでに、「便潜血検査」を受けたことがあるのではないでしょうか。

大腸がんでは、がん細胞から出血し、便に血が混ざることがあります。便器の中を見ても、出血が微量だと肉眼ではわかりません。

そこで採取した便に試薬を混ぜ、その変化で血液の混入判定を行う検査が便潜血検査です。便の中に血液が混じっていれば、便潜血検査陽性です。

当然、硬い便で肛門が切れてしまっていたり、痔があったりして、血が混じっても、検査は陽性となります。

実際、便潜血陽性の方から大腸がんが見つかる確率は、2~3%程度です。

しかし、一度でも陽性になったのであれば、精密検査を受けるようにしましょう。

精密検査

便潜血検査にて陽性と判定されたら、精密検査を受けるようにしましょう。

精密検査には、いくつかの検査がありますが、大腸がんの早期発見・治療のためには「大腸内視鏡検査」が最も有用です。

おそらく検査の陽性判定をもって病院受診をすると、この検査を提案されることが大半だと思います。

「大腸内視鏡検査」は、先端に小型カメラが付いている内視鏡という細長い管を、肛門から入れて行う検査です。

大腸の内部を映し出すモニター画面を見て、肉眼で確認できることが強みです。

また、ポリープ(良性腫瘍)や早期のがんが見つかった場合、その場で内視鏡を使って組織を採取することや、その場で切除できる場合もあります。

また、見つかったがんが進行していると疑われた場合は、CT、MRI検査やエコー検査などを行い、全身にがんが広がっていないか(転移していないか)という検査が追加になることもあります。

早期発見で生存率が上がる?

大腸がん検診を受けることで、大腸がんによって死亡する確率を約60~80%減らせるという調査結果が報告されています。

そのため、厚生労働省も大腸がん患者が増え始める40代になったら、毎年大腸がん検診を受けることを推奨しています。

しかしながら、日本は他の先進諸国と比べて、がん検診の受診率は低いと言われています。

実際、2019年のデータでは、日本における大腸がん検診の40~69歳の方の受診率は、男性で47.8%、女性で40.9%に留まっています。

大腸がんの治療(手術)について

大腸がんでは、ステージ2以上であれば、

基本的には外科的な手術治療になります。

ステージ1であっても、がんの状態によっては手術になりえます。また、化学療法(抗がん剤)や放射線療法の併用となることもあります。

しかし、ステージ1、もしくはそれよりも早期に発見することができれば、内視鏡治療でがんを取り除くことも可能です。

外科手術に比べて、体にかかる負担を軽減することができます。内視鏡治療は、早期発見によるとても大きなメリットの一つです。

内視鏡治療で、がんを取り除くことが難しい場合、外科的な手術を行います。

手術では、がんの部分だけでなく、がんが広がっている可能性のある部分や、その周囲にあるリンパ節も取り除きます。

さらに、がんが周囲の臓器にまで及んでいる場合は、可能であればその臓器も一緒に取り除きます。

がんがある大腸の一部分を切り取った後は、残った腸同士をつなぎ合わせます。つなぎ合わせることができない場合には、人工肛門をおなかに作ることになります。

関連記事:大腸がんの治療と名医を受診するお勧めポイント|BeMEC

何科にいけばいい?

大腸がんを専門に扱う診療科は、消化器内科や内視鏡内科などの内科、もしくは消化器外科になります。

「消化器」や「内視鏡」といった言葉が含まれている診療科を受診すると良いでしょう。

西春内科在宅クリニックができる対応

大腸がんは、早期発見により十分に治療が可能な病気です。

検診で大腸がんの可能性を疑われた場合は、可能な限り大腸内視鏡検査を受けられることをお勧めします。

西春クリニックでは、常勤の内科医師の診察により、大腸がんの診断、治療をサポートします。

まとめ

食生活の欧米化により、大腸がんは年々増加傾向にあります。食生活などの生活習慣を見直してみましょう。

また、大腸がんは自覚症状に乏しい病気ですので、検診がとても大切です。

早期発見により、治る可能性はかなり高くなるため、検診で異常が見つかった場合は、後回しにせず、最寄りの病院へ相談するようにしましょう。

こちらの記事もオススメ

参考資料

大腸がん(結腸がん・直腸がん):[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (ganjoho.jp)

データで見るがん検診|知っておきたいがん検診 (med.or.jp)

最新がん統計:[国立がん研究センター がん統計] (ganjoho.jp)

大腸のしくみと働き – カプセル内視鏡と大腸・小腸疾患、クローン病に関するお役立ち情報サイト【飲むだけカプセル内視鏡】 (nomu-capsule.jp)

科学的根拠に基づくがん予防:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (ganjoho.jp)

大腸がんのステージ(病期)分類と治療方針|大腸がんを学ぶ|がんを学ぶ ファイザー (ganclass.jp)

大腸がんの「ステージ」 – 大腸がん情報サイト (daichougan.info)

胃がんの症状を解説!胃潰瘍や胃炎との違いは?【早めの検診を】

はじめに

胃がんはかつて日本人のがん死亡率の第1位でしたが近年は減少傾向で、2020年厚生労働省の部位別がん死亡者数では男性では肺がんを下回り第2位、女性で第5位です。

しかし、胃がんになる人の数は比較的多く、2018年に診断された人は男性で約9万人、女性で約4万人います。

つまり、胃がんは治癒する人が増えてきているガンと言えます。

これには、日本では胃がんの早期発見・早期治療の進歩が著しいためと考えられます。

そこで今回は胃がんについて詳しく解説していきたいと思います。

胃がんについて

胃がんは、胃の壁の最も内側にある粘膜の細胞が、何らかの原因でがん細胞になって無秩序に増殖を繰り返しておこる病気です。

検診などで見つけられる大きさになるまでには、何年もかかるといわれています。

胃がんとなる要因

胃がんが発症するメカニズムは完全にはわかっていません。

しかし、胃がん発症のリスクを高める要因はわかってきています。

そのほか、塩分の多い食事、野菜や果物の摂取不足、喫煙、過度な飲酒、ストレスなどの生活習慣が要因となって、胃がんが起こるとされています。

ここではひとつずつ胃がんの要因となりうるものについて見ていきましょう。

ピロリ菌感染

胃がんの発生リスクを高める要因として、まずピロリ菌の感染が挙げられます。

ピロリ菌感染による慢性的な胃粘膜の炎症は、胃がんの主原因の1つとされています。

ピロリ菌は感染すると胃に炎症を起こす細菌です。50歳以上の方は約70%以上の方がピロリ菌に感染しているとされています。

胃がんの重要な危険因子のひとつとされますが、感染した人の全てが胃がんになるわけではありません。

肥満

肥満が発がんに及ぼすメカニズムは様々言われていますが、肥満になるとインスリンが十分に働かなくなり、インスリンが過剰に分泌されてしまう高インスリン血症の状態が起きることで、発がんリスクを上げると考えられます。

ただし、痩せすぎによってがんのリスクが上がることも知られており、過度の肥満や痩せはどちらも注意が必要です。

塩分の過剰摂取

塩分の過剰摂取は胃がんのリスクを上げる可能性が大きいとされています。

高濃度の塩分は胃粘膜を保護する粘液を破壊し、胃酸による胃粘膜の炎症や、ピロリ菌の持続感染を引き起こしたりすることにより、胃がんのリスクを高めると考えられています。

喫煙

たばこが肺がんの原因として有名ですが、胃がんをはじめとするさまざまながんの原因となることが科学的に明らかにされています。

また、たばこを吸うと、本人だけでなく、吸わない人にも健康被害を引き起こすため注意が必要です。

現在たばこを吸っている人も、禁煙することによってがんになるリスクを下げることができます

◆痛風の前兆とは?痛風になりやすい食べ物や食事による原因

胃がんのステージについて

胃がんのステージは、

- がんの深達度(T因子):胃がんが胃の壁のどの深さまで進んでいるか、

- リンパ節転移の数(N因子):がんがいくつのリンパ節に転移しているか

- 遠隔転移(M因子):がんが他臓器へ転移しているか

というT/N/Mの3つの要素でステージを判断します。

そして、それらを組み合わせて最終的にステージIA~IV期に分類します

IA期が最も早期のがんで、IVが最も進行したがんです。

IA~IB期は、早期胃がんと言われる段階で、手術で治る可能性が高い病期です。

中でもIA期であれば内視鏡治療や腹腔鏡下手術などの低侵襲の治療が可能になります。

II期は中程度に進んだがんで、手術で根治が期待できますが、その後に化学療法を行うことが有効とわかっています。

再発を防ぐために抗がん剤投与までを一連の治療とします。

IIIA、IIIB期はある程度進行しているもののまだ手術によって治る可能性のある病期です。

手術単独では再発率があがってきてしまうため、手術後あるいは手術前の化学療法を組み合わせることが必要です。

IV期は胃がんが進行して転移している状態です。

遠隔転移(肝転移・肺転移など)や腹膜播種(お腹の中に癌細胞がまき散らされている状態)を認める場合に診断します。

手術治療で根治を目指すことが困難なため化学療法を中心に治療を行います。

ステージⅠ~Ⅳをまとめると以下のようになります。

ステージⅠ 自覚症状はほとんどありません。検診などを受けなければ見つからない段階と考えてください。5年生存率は91.2%とされています。

ステージⅡ 自覚症状はほとんどありませんが、時に胃痛などを自覚する場合もあります。5年生存率は80.9%とされています。

ステージⅢ 胃痛を自覚したり、採血での貧血を顕在化してくる段階です。症状としては腹痛、腹部膨満感、嘔気嘔吐、黒色便などです。この段階では5年生存率 54.7%程度です。

ステージⅣ 遠隔転移がある段階で、腹痛・腹部の膨満感・嘔吐・吐き気・胸やけ・黒色便・吐血・貧血などの症状がみられると思われます。ただし、中には全く自覚症状がない状態の方もいますので注意が必要です。5年生存率は9.4%程度です。

|

胃がんの症状や前兆として気をつけてほしいこと

初期症状や前兆

胃がんは、早期の段階では自覚症状がほとんどありません。

また、かなり進行しても症状がない場合があり注意が必要です。

その中でも胃がんの代表的な症状は、胃(みぞおち周囲)の痛み・腹部の不快感・腹部の違和感、胸やけ、吐き気、食欲不振などです。

時に食事がつかえる、体重が減るといった症状が出現する場合もありますが、それらの症状は進行胃がんを示唆する症状になります。

進行した状態になると吐血や黒色の便が出る

胃のがん部分は粘膜がガン細胞に取って代わられているため、同部位は容易に出血しやすくなっています。

そのため、気が付かない間に胃の中で出血することによって貧血をきたしたり、血液が便に交じって黒い便がでたりするという症状が出ることもあります。

また腹痛などがなくてもそれらが発見のきっかけになる場合もあります。

胃炎や胃潰瘍でも吐血や黒色の便が出る

吐血や黒便は、胃がんだけにみられる症状ではなく、胃炎や胃潰瘍の場合でも同様の症状が起こります。

そのため、胃炎や胃潰瘍などを疑い内視鏡検査を行ったときに偶然に胃がんが見つかることもあります。

胃炎や胃潰瘍と、胃がんの見分けは、内視鏡検査で細胞の検査(病理学的検査)をしない限り断定はできません。

検査した方が良い症状のチェック項目

胃(みぞおち周囲)の痛み

- 腹部の不快感

- 腹部の違和感

- 胸やけ、吐き気

- 食欲不振

- 食事がつかえる

- 体重が減る

といった症状があり、これらの症状が1週間以上続くようならば早めに内視鏡検査を受けることをお勧めします。

胃がんの検査と治療について

胃がんの検査と治療には以下のようなものがあります。

胃x線検査

胃x線検査はバリウムをのんで、胃の形や粘膜などの状態や変化をX線写真で確認する検査です。

胃がんが存在すると、胃の形態に変化があるためそれを見つけることで胃がんを疑うことができます。

胃内視線検査

胃内視線検査とは、内視鏡を用いて胃の内部を直接見て、がんが疑われる部分や、その広がり(範囲)と深さを調べる検査です。

胃がん診断にとって最も重要な検査です。

進行度によって治療は異なる

胃がんの治療法には、内視鏡治療、手術、薬物療法などさまざまです。

どの治療法を選択するかはガイドラインの定めた標準治療に基づいて行われることが多く、患者の状態や年齢、希望なども含めて担当医と共に協議の上決めていきます。

以下は簡単にステージ別の治療方針を記載します。

ステージⅠ 粘膜層までの早期癌の場合は、内視鏡手術で根治が目指せる場合もあります。リンパ節転移の有無などを調べて治療方針を決定します。

ステージⅠ(粘膜下層)~Ⅲ この段階では手術加療が主です。手術後に判明したリンパ節転移の有無や、癌の進行度によっては抗がん剤治療を組み合わせる場合もあります。

ステージⅣ 手術のみでは根治が難しいため、抗がん剤治療などを最優先させる段階です。特定の転移の状況では手術が選択肢にあがることもあります。

|

関連記事:胃がんの診断・治療と名医を受診するお勧めポイント|BeMEC

何科にいけばいい?

胃がんを心配するような症状があれば、まずはかかりつけのクリニックや、消化器内科を受診してください。

早期発見と定期的な検診を

胃がんは、早期の段階で見つかれば根治の可能性が高くなりますが、早期の場合は自覚症状がないことがほとんどです。

健康診断を定期的に受けることが大切になってきます。

西春内科在宅クリニックができる対応

当院では、最先端のCT装置を完備しており、健康診断などにより胃がんの早期発見・早期治療に努めます。

日々の定期受診、採血などを行うことで胃がんの初期症状に気が付くことができます。

また、ただの腹痛などで受診された場合も、CT検査を用いることで正確に病状を評価することができます。

まとめ

胃がんは、悪性腫瘍の中でも死因上位を占める存在ですが、早期発見できれば治癒が目指せる時代となってきました。

早期発見・早期治療がカギになります。

もし気になる症状があれば早めにかかりつけ医や消化器内科を受診するようにしてくださいね。

◆関連記事:乳がんのしこりは痛みがない?なりやすい人の特徴や検査についても

参考文献

・国立がん研究センター がん情報サービス

https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/factor.html

・東北ろうさい病院

https://www.tohokuh.johas.go.jp/expert/receive/

【監修医師】

外科専門医 Dr.梅村 将成