腸ろうとは?チューブが詰まったときの対処やメリット・デメリット

腸ろうとは、お腹に開ける小さなお口です。

口から水分や栄養が取れなくなったときに、口以外から水分や栄養を補給する方法のひとつです。

栄養剤の行き先が小腸になるので『腸ろう』と呼ばれます。

身体機能の低下や重度の認知機能の低下に伴って、

- 口から食事をとることが難しくなった方

- 病気の関係で一時的に十分な水分や栄養が不足する方

が対象となります。

今回は、腸ろうのメリットや胃ろうとの違い、チューブが詰まったときの対処法などについて解説していきます。

腸ろうのメリット・デメリット

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 誤嚥(ごえん)(*1)=食物などが、なんらかの理由で、誤って喉頭と気管に入ってしまう状態 施設(*2)=デイサービス、ショートステイ、ナーシングホームなど |

腸ろうと胃ろうの違い

胃ろうは胃を使いますので、栄養剤を一時的に貯めることができます。

半固形の栄養剤を短時間(15分)で注入することが可能です。

胃は胃酸を分泌しますので、胃ろうはご家族と同じものをミキサーにかけた食事も可能です。

胃の方が腸よりも、口に近いところにあります。

そのため、栄養剤の逆流は胃ろうの方が起きやすいです。

注入の速度は、胃ろうに比べ腸ろうの方がゆっくり入れる必要があります。

カテーテルの交換は、胃ろうの場合は自宅もしくは施設(デイサービス、ショートステイ、ナーシングホームなど)で可能です。

腸ろうは通院となります。

腸ろうは腸に栄養剤を直接入れますので、下痢が起こりやすく、血糖値の急激な変動が起こることがあります。

腸ろうと胃ろうの違い早見表

| 腸ろう | 胃ろう | |

| 栄養剤の逆流 | 少ない | 起きやすい |

| 食事の注入 | できない | できる |

| カテーテルの交換 | 通院が必要 | 自宅もしくは施設で可能 |

| 下痢や血糖値の変動 | 起きやすい | 少ない |

腸ろうでの食事について(栄養剤の種類、選び方)

腸ろうの栄養剤の種類には医薬品と食品があります。

医薬品は医療保険が適応され、医師の処方が必要です。

食品は、医療保険の適応になりません。

そのため、処方箋が必要ありませんのでドラッグストアや通販で購入できます。

選び方としては、栄養剤だけで1日の必要栄養量をまかなえる、汎用性(*1)の高い栄養剤を選びましょう。

病状が急性期の場合、タンパク質が必要と考えます。

タンパク含有量の多い汎用栄養剤を使いましょう。

腸の状態が悪く、吸収不良や下痢が心配なら、半消化態ではないものがいいでしょう。

病状が安定し、栄養剤の注入時間を短くしたい場合、高濃度の栄養剤を選びます。

注入時間を短くできますし、水分量の制限にもなります。

また、逆流が気になったり、もっと注入時間を短くしたい場合、半固形栄養剤を選ぶといいでしょう。

半固形栄養剤は粘りがあるため、逆流が起こりにくいことや、短時間で注入しても下痢になりにくいことが取り柄です。

| 汎用性(*1)=ある物事について、幅広く適用したり、一般的に活用したりすることができる性質 |

腸ろうのチューブが詰まったときの対処法や交換時期

チューブが詰まった場合は、病院を受診する必要があります。

バルーン型は、バルーンが破裂することがあるため、概ね1~2ヶ月に1回の交換となります。

バンパー型は、カテーテルが抜けにくいため、概ね4~6ヶ月に1回の交換になりますが、主治医の先生の判断になりますので、よくご相談ください。

一番緊急性が高いのは、チューブの自己抜去です。

不快感から無意識に抜いてしまうこともあります。

抜いてしまうと数時間で穴が塞がります。

抜けていることを確認した場合、早急に病院を受診してください。

チューブが詰まってしまった場合、付属の針金(ガイドワイヤー)や注射器で水を流し込むことで再開通が可能です。

しかし、再開通が出来ない場合は、チューブの交換が必要となります。

関連記事:膀胱ろうとは?在宅でのカテーテル交換時の注意点を解説

在宅介護における腸ろうの注意点

チューブの自己抜去

前述したように、不快感から無意識にチューブを抜いてしまうことがあります。

チューブが抜けていることが確認できた時点で、早急に病院で再挿入する必要があります。

チューブを固定した際にマジック等で目印を付けることで、チューブの動きを目視できます。

また、チューブを動きにくくするため、弾性テープで皮膚に固定する方法も有効です。

頻発するしゃっくり

栄養剤を注入した際に、栄養剤の温度や注入速度が刺激となったり、

消化器官が活発に動くことでしゃっくりが出ることが稀にあります。

しゃっくりが出ることで胃腸の内容物が逆流し、誤嚥につながり肺炎の原因となります。

しゃっくりが出たら、すぐに栄養剤の注入をやめ、医師や看護師に対応を仰ぎましょう。

チューブの閉塞

腸ろうの際に使用されるチューブの多くは、カテーテルが使用され細くなっています。

そのため、栄養剤を注入し続けると栄養剤のカス等が溜まり、チューブが閉塞することがあります。

チューブが閉塞した場合、付属の針金(ガイドワイヤー)や注射器で水を流し込むことで再開通が可能です。

しかし、再開通が出来ない場合は、チューブの交換が必要となります。

下痢、腹痛、嘔吐の場合

栄養剤の注入速度や温度、濃度、水分量で下痢や腹痛を起こすことがあります。

また、栄養剤を注入する際の姿勢等が原因で嘔吐の症状が見られることがあります。

皮膚トラブル

腸ろうでは、チューブから垂れた栄養剤の影響で、

皮膚の感染症が起こる、

固定テープでかぶれる

といった皮膚トラブルも多いです。

皮膚トラブルを防ぐためにも、石鹸などで丁寧に洗い、清潔に保ちましょう。

関連記事:自己導尿の目的とは?カテーテルとの違いや男女別の手順を解説

腸ろうをやめることはできるのか

十分な水分量および栄養を、口から取れる状況となれば腸ろうは必要ありません。

口の中のものを飲み込み、胃に送ることが難しくなった場合や、

認知機能に問題があって腸ろうとなった方は、少し難しいかもしれません。

関連記事:腎ろうとは?どんな人が対象になるのか?在宅における注意点を解説

西春内科在宅クリニックが出来る対応

西春内科在宅クリニックでは、在宅診療患者様の腸ろうによる栄養剤の注入に対応しております。

腸ろうの造設・交換には対応しておりませんが、腸ろうの造設・交換の可能な医療機関をご紹介します。

まずは、お気軽にご相談ください。

まとめ

今回は、腸ろうのメリットや胃ろうとの違い、チューブが詰まったときの対処法などについて解説しました。

口から食事を摂ることが出来ない方・リスクが高い方にとって、腸ろうは非常に有用な栄養摂取方法です。

ただし、良い側面もあれば、悪い側面もあります。

意識が無い状態の方の場合、腸ろうにより栄養は投与されるため、身体としては何とか生命活動が可能です。

しかし、その状態が続くことになります。

その形が患者様ご本人・ご家族様が望むものであるかどうかをよくご検討頂いた上で、腸ろう造設を行って頂ければと思います。

【参考文献】

・NPO法人PDN(Patient Doctors Network) HP

・フランスベッド HP

・健達ねっと HP

ドケルバン病になったら病院に行くべき?|自宅でできる対処法も紹介

ドケルバン病とは手の靭帯と腱に炎症が起こることで痛みや腫れをきたす病気です。

別名で狭窄性腱鞘炎(きょうさくせいけんしょうえん)、またはスマホ指ともいいます。

このドゲルバン病は手の使いすぎで起こることが多く、近年スマートフォンの使用とも関連が疑われています。

今回はこのドゲルバン病になりやすい原因や症状、対処法について詳しく解説していきます。

ドケルバン病になりやすい原因

ドケルバン病になりやすい原因としていくつかありますが、なりやすい人と起こしうる行動の2種類があります。

なりやすい人

中年以降の女性がなりやすいとされています。

これは後述しますが家事などで手を日常的に酷使していることや、女性の手指の腱が男性より大きくカーブしていることが原因と考えられています。

また妊娠中や授乳中の女性にも起こることがあります。

起こしうる行動

不慣れな仕事や手の酷使などの慢性的に手への刺激を与えることが原因となりえます。

特にスマートフォンやパソコンの使いすぎが原因として多いとされています。

関連記事:高齢者の足のむくみの原因とは|放っておくと危険な理由も解説

ドケルバン病の症状

ドケルバン病の患者さまの訴えとして最も多いものが手首の親指側の刺すような痛みです。

また痛みのある部分に一致した腫れも認めます。

また手の指を伸ばした時に引っかかるような感じがあり、スムーズに指を伸ばせないように感じることもあります。

さらに症状が進行して行くと手の指を自分では動かすことが困難になります。

最終的には手の指の関節が硬くなり、動きが制限されます。

関連記事:高齢者の便秘は危険?主な原因や解消方法、病院での治療を解説

ドケルバン病の対処法

ではドケルバン病かもしれない手の痛みがある場合、ご自身でできる対応に関して説明します。

まず第一に手を休めることが大事です。

軽症のドケルバン病であれば手の休養だけで症状は完治することもあります。

しかしながら仕事や育児などを長期間休むことは不可能だと思います。

その場合は手首を伸ばすストレッチが簡単でお勧めです。

やり方としては手のひらを上に向けて腕を伸ばした後に、反対の手を使って手首を下に折り曲げます。

痛みのない程度まで曲げたら力を抜くを15程度回繰り返すことを1セットとし、一日に3セット程度行います。

パソコンやスマートフォンを長時間使用しているのであれば、こまめに上記のストレッチを休憩毎に行いましょう。

また痛みを一時的に強く感じる際は氷嚢などで冷やすことも症状軽減に効果的ですが、基本的には保温が症状改善に効果的です。

痛みの程度が強い場合は湿布の使用もお勧めです。

湿布を貼る際は疼痛・腫脹のある部分に貼るようにします。

しかし、湿布の成分によっては日光が湿布に当たることで副作用(光線過敏症といいます)が出ることがあるので外出する際は注意しましょう。

関連記事:VDT症候群とは?スマホが原因?|症状のチェック項目や治療について

ドケルバン病のセルフチェック

手の痛みがありドケルバン病を疑う場合、ご自宅で簡単にできるセルフチェック方法があります。

その方法はアイヒホッフテストといい、以下に詳しい方法を説明します。

Youtubeなどでやり方を調べてみれば、より分かりやすいかもしれません。

まず痛い方の手の親指を握ります。

親指側を上にした状態で手首をゆっくりと小指側に曲げていきます。

その時に手首の親指側や親指の付け根あたりに鋭い痛みが生じればドケルバン病の可能性があります。

ドケルバン病になったら病院に行くべき?

上記のセルフチェックでドケルバン病かもしれないとなった場合はどうすべきでしょうか。

まず上記のセルフチェックはあくまでも簡易的なものであり、リウマチなどの疾患との区別は困難です。

リウマチなどの手の関節痛を来す疾患であった場合、放置しておくと重症化し最悪の場合手の不可逆的な変形を起こします。

加えてドケルバン病も悪化することで手の指の関節が硬くなり、動きが制限されるまで重症化することもあります。

ご自身のみで判断することは危険です。

ドケルバン病を疑う症状があった場合は、まずは病院で診察を受けるようにしましょう。

ドケルバン病は治るのか?治療について

ドケルバン病は早期であれば安静と疼痛管理で症状は改善します。

しかしながら重症化した場合や再発を繰り返す場合はステロイドの注射を行います。

ステロイド注射は効果が数ヶ月持続しますが、それでも再発する場合では手術が必要となります。

関連記事:癬疥(かいせん)を放っておくとどうなる?うつる確率や高齢者に多い理由とは

西春内科在宅クリニックができる対応

上記のセルフチェックでドケルバン病を疑う、またはその症状があるようなら西春内科在宅クリニックに受診して頂くことをお勧めいたします。

ドケルバン病以外にも手の関節痛を起こす病気は多岐にわたり、まずは確定診断を受けることが必要です。

西春内科・在宅クリニックでは採血・レントゲン検査・CT検査で、ドケルバン病を診断することが可能です。

また、診断がついた際は、鎮痛剤処方をはじめとして治療も同時に行います。

局所麻酔や手術などの更なる治療が必要な症例では、適切な高次医療機関(大学病院など)に紹介します。

ご安心頂ける医療が提供出来ます。

まとめ

今回はドケルバン病になりやすい原因や症状、対処法について解説しました。

手首が痛い・腫れるなどがあり不安な場合、簡単に行えるセルフチェックで確認してみましょう。

ドケルバン病の疑いのある場合は医療機関への受診をお勧めします。

症状が軽度の場合は安静にすることで症状が改善されることもありますが、自身での判断は難しいので医師に相談しましょう。

今回の記事が皆様のお役にたてると幸いです。

参考文献

1)酒井昭典瞳. 日本医事新報 2021;5059:38-39

2)洪 淑貴. MB Orthop 2022.35(4):1-6

VDT症候群とは?スマホが原因?|症状のチェック項目や治療について

現代人には必須となったスマートフォンとパソコンですが、みなさまは一日何時間くらい使用しているでしょうか?

仕事のほかにプライベートの時間でもスマホなどを1日中使っている人も多いと思います。

実はスマホやパソコンの長時間の使用で引き起こされる病気があることをご存知ですか?

今回はそんなVDT症候群について原因や症状、なりやすい人の特徴などを解説していきます。

VDT症候群とは?原因について

VDT症候群とはパソコンやスマートフォンやテレビゲームなどのディスプレイを持つ電子機器を長時間使用することで引き起こされる可能性のある一連の症状のことをいいます。

VDT症候群を引き起こす原因としては以下のようなものが挙げられます。

長時間の画面利用

長時間デジタルディスプレイを見つめることで、目の疲労や負担が増える可能性があります。

また デジタルディスプレイから発せられるブルーライトの過剰な曝露自律神経(ばくろじりつしんけい)に影響し、目の疲労や睡眠障害を引き起こす可能性があります。

不適切な作業環境

明るさや照明、ディスプレイの位置や高さ、作業椅子やデスクの姿勢など、作業環境の不適切さが原因となることがあります。

VDT症候群の主な症状

VDT症候群は様々な症状を引き起こすことが特徴です。

大きく分けて目の症状・身体的症状・精神的症状に分類されます。

以下にそれぞれの症状の特徴を説明します。

目の症状(眼精疲労)

主な自覚症状は目の疲れや充血、眼痛や目のかすみ感があります。

症状が進行すると視力低下やドライアイなどに発展することがあります。

また眼精疲労が持続することで吐き気やめまいといった症状を引き起こすこともあります。

身体的症状

身体的症状はパソコン作業などで不適切な体勢を取ることで引き起こされます。

肩こりや頸部や腰の痛み、手の痺れなどの筋骨格系の症状を呈することが多いです。

肩こりが酷くなることで慢性的な頭痛(筋緊張性頭痛)がパソコンの使用後も持続することもあります。

精神的症状

自律神経への影響で不安感、不眠や抑うつ症状などが現れることがあります。

また精神的症状から波及して不眠や胃痛などへ悪化することもあります。

関連記事:高齢者の足のむくみの原因とは|放っておくと危険な理由も解説

VDT症候群になりやすい人の特徴

VDT症候群になりやすい人の特徴としては第一に長時間のパソコン作業を行う人になります。

特に事務職などで体を動かすことがほとんどなく、座ってパソコン作業を行う人は要注意です。

加えて視力の悪い人はVDT症候群になりやすいです。

これは視力補正がうまくできないことや、姿勢が悪くなりやすいことが原因とされています。

小児でも長時間テレビゲームやスマートフォンを使用することでVDT症候群を引き起こすことがあるため注意が必要です。

関連記事:ドケルバン病になったら病院に行くべき?|自宅でできる対処法も紹介

VDT症候群のセルフチェック項目

では自分がVDT症候群であるかどうか調べる方法はあるのでしょうか?

以下のチェック項目に当てはまる場合はVDT症候群の可能性があるかもしれません。

| ✅目の疲れや不快感 | 長時間ディスプレイを見つめると目が疲れるか? ディスプレイの使用後に目が乾燥したりかすんだりするか? |

| ✅頭痛やめまい | ディスプレイを使用した後または慢性的に頭痛やめまいが生じることがあるか? |

| ✅視力の変化 | ディスプレイの使用後に一時的に視界がぼやけたり、焦点が合いにくくなったりすることがあるか? 最近視力が悪くなってきているか? |

| ✅肩こりや首の痛み | ディスプレイの使用中または使用後に肩や首のこりや痛みが生じることがあるか? 前屈みなどの悪い体勢でディスプレイを見ているか? |

VDT症候群の治療について

それではVDT症候群となった場合はどのような治療を行えばいいのでしょうか?

基本的にはVDT症候群は軽度であれば十分な休息を取ることで症状は軽減することがほとんどです。

しかしながら重度のVDT症候群であれば内服薬または点眼薬による治療が必要となってきます。

眼精疲労に対してはビタミン点眼薬や内服のビタミン剤が用いることがあり、またドライアイに関しては人工涙液の点眼が有効です。

肩こりや腰痛などの筋骨格系の症状に関しては鎮痛剤など内服に加え、筋弛緩作用のある内服薬を使用することがあります。

またストレッチなどの運動を取り入れることも有効です。

VDT症候群による精神的症状に関しては抗不安薬や睡眠薬などを内服することもあります。

VDT症候群にならないための予防対策

VDT症候群に対する治療に関して説明しましたが、VDT症候群は予防を行うことが最も重要です。

具体的な予防策は以下の通りです。

定期的な休憩・運動をしましょう

長時間の連続したディスプレイ作業はVDT症候群のリスクとなります。

定期的に10分程度の休憩を挟むようにしましょう。

またその際に軽いストレッチを行うことで肩こりなどの筋骨格系の症状を予防することが可能です。

適切な作業環境を整備しましょう

暗い照明の下でのディスプレイ作業は眼精疲労を悪化させます。

ディスプレイの文字が見やすい明るさの照明に変更しましょう。

またデスクや椅子を自分にあった物にし、高さも調整しましょう。

ディスプレイの高さや机の位置が適切でないと悪い姿勢となりVDT症候群のリスクとなります。

適切な視力補正(メガネやコンタクト)であるか注意しましょう

使用しているメガネやコンタクトの度数があっていないとVDT症候群を引き起こしやすいです。

そのため定期的に眼科へ受診し適切な視力補正が行えているか確認してもらいましょう。

睡眠の量と質を高めましょう

睡眠不足はVDT症候群による精神症状を悪化させる可能性があります。

疲労感などが残る場合はディスプレイ作業を切り上げて睡眠時間を確保するようにしましょう。

また寝る前のディスプレイ作業は入眠困難や中途覚醒の原因となるため、就寝前2時間前にはディスプレイを使用しないようにしましょう。

関連記事:尿漏れの原因は男性と女性で違う?予防になるトレーニング対策も紹介

西春内科在宅クリニックができる対応

VDT症候群かもしれないと思ったら一度西春内科在宅クリニックに受診してみてはいかがでしょうか?

クリニックでは患者様の症状の程度にもよりますが、点眼薬や内服薬での治療を行います。

また問診などからVDT症候群の原因となるような状況を見極め、症状が悪化しないように予防や対策法のご提案もさせていただきます。

VDT症候群の症状に似た疾患(緑内障やうつ病など)もあることから、上記チェックリストに当てはまる場合は一度精査をすることをお勧めします。

西春内科在宅クリニックでは様々な病気に対応が可能です。

まとめ

今回はVDT症候群について原因や症状、なりやすい人の特徴などを解説させていただきました。

VDT症候群は大人だけでなく小児でも発症する恐れのある病気です。

予防・対策を行える病気です。

無理せず休憩をはさみながら便利にスマートフォン・パソコンを利用できると良いですね。

少しでもVDT症候群を疑う症状があるようでしたら、いつでも西春内科在宅クリニックにご相談ください。

参考文献

‣石川 哲,他:日本眼科医会VDT研究班業績集 1986-1989,日本の眼科別冊集1-263,1989.

‣伊比健児:産業医実務研修教育の立場から,眼科オピニオン④,テクノストレス眼症,初版.増田寛次郎編,中山書店,東京,

192-202,1998.

‣前原直樹=労働医学の立場から肩こりや腰痛にいかに対応するか,眼科オピニオン④,テクノストレス眼症,初版,増田寛次郎編,

中山書店,東京,163-180,1998.

‣青木 繁=テクノストレス眼症,眼科の最新医療,初版.増田 寛次郎ほか編,先端医療技術研究所,東京,41-46,2003.

高齢者に多い褥瘡(じょくそう)の好発部位や予防対策、治療方法を解説

寝たきり状態になってしまった時、気を付けたいのが【褥瘡(じょくそう)】です。

褥瘡とは、先にもお伝えしましたが、寝たきり状態が続いたり、活動量が少ない高齢者に起きやすい症状です。

初期段階では皮膚の赤みやふくらみが現れますが、進行してしまうと感染症や合併症のリスクが高まります。

今回は、そんな褥瘡の重症度や、治療、予防方法などについて詳しく解説していきます。

褥瘡とは

褥瘡とは一般的に「床ずれ」と呼ばれるもので、体重での圧迫で起こる皮膚の傷やただれのことです。

例えば、自分で動ける人は眠っていても寝返り等を行い、同じ部分に体重がかかり続けないようにしています。

しかしながら寝たきりになっている人は自分で身体を動かすことができず、同じ部分に体重がかかり続けてしまいます。

そのため、ずっと圧迫され続けている部分の血流が悪くなってしまい、皮膚などの細胞に酸素や栄養が届かなくなってしまいます。

その結果、細胞が壊れてしまい、傷や皮膚のただれ、潰瘍ができてしまうのです。

これが褥瘡です。

関連記事:癬疥(かいせん)を放っておくとどうなる?うつる確率や高齢者に多い理由とは

褥瘡の好発部位

褥瘡は先述の通り、身体の同じ部分に体重がかかり続けてしまうことにより起こる物です。

そのため、褥瘡は身体の下の部分(床やベッドであれば床やベッドと接するところ、座っているのであれば床や椅子などと接するところなど)にできやすくなります。

つまり、その態勢の時に体重がかかりやすくなっている部分に多くできるのです。

例えば、あおむけでベッドに寝ている場合は、後頭部、おしり(仙骨など)の部分や肩甲骨、かかとなどに体重がかかり、褥瘡ができやすくなります。

横向きに寝ている場合は、肩やひじ、太ももの付け根の外側(大転子部)や腸骨、ひざなどに体重がかかりやすいため、褥瘡ができやすくなります。

車いすなど座った状態でずっといる場合にはおしり(尾骨や坐骨の部分)、背中やひじ等にできることもあります。

関連記事:高齢者に多い圧迫骨折の自宅療養のポイントや治療について解説

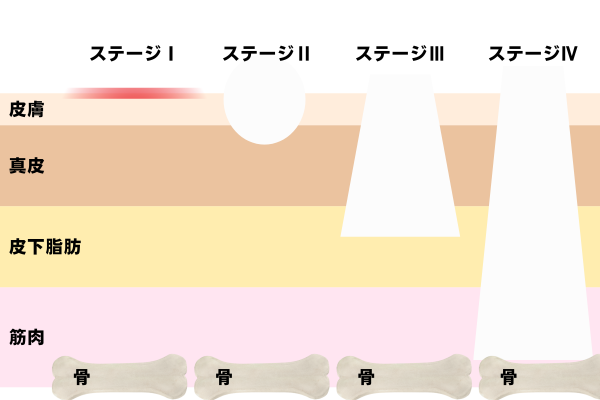

ステージ別:褥瘡の重症度について

褥瘡は皮膚の圧迫による細胞の障害です。

褥瘡は、初めは体重による圧迫のため皮膚の赤み(発赤)を認めます。

短時間の圧迫であれば、赤みが出ている皮膚も圧迫を取ることでしばらく時間が経過するともとに戻ります。

しかしながらこのまま圧迫を続けてしまうと、発赤が消えなくなってしまいます。

これが褥瘡の始まりとなります(時には皮膚に赤みがなくても、皮膚の奥の方に触れることで硬さを感じることがあります)。

そしてさらにそのまま圧迫を続け褥瘡が進行していくと、次は皮下出血や水膨れなどを認めます。

さらにそのまま体重での圧迫を解除せずに放置すると、血流が悪くなることで皮膚がめくれてしまったり、傷ができてしまい、その傷がどんどん深くなっていきます。

褥瘡の重症度はどの部分まで障害されているか、その「深さ」により分類されます。

NPUAP(米国褥瘡諮問員会) のステージ分類とEPUAP(欧州褥瘡諮問委員会)のステージ分類を使用することが多いのですが、それらにおいて褥瘡の深さにより1-4までのステージに分類されます。

| ステージⅠ | 圧迫をとっても消えない発赤。 皮膚には傷を認めない |

| ステージⅡ | 水ぶくれ、浅い潰瘍、皮膚、真皮がなくなるような傷 |

| ステージⅢ | 皮膚の下の脂肪まで及ぶ傷。 ただしその奥にある骨、腱、筋肉には達していない。 骨や筋肉等は露出していない全層皮膚欠損 |

| ステージⅣ | 深く、広くなった傷で、骨、腱、筋肉の露出してしまうような全層組織欠損 |

褥瘡を放置した場合、どんどん重症化してしまいます。

また、傷口を清潔に保たないと細菌などに感染してしまうこともあります。

そうなると全身の状態も悪くなりますし、感染などが起こっていると、最悪の場合、命にも関わりかねなくなってしまいます。

高齢者が褥瘡になりやすい理由

高齢者の場合、そもそも高齢者では若年者と違い、皮膚の弾力もなくなってしまいます。

そのため、体重などでの圧迫やずれに弱く、褥瘡を作りやすい皮膚になってしまっています。

また、筋肉や脂肪の量が落ちてしまっている場合が多くあります。

筋肉や脂肪が落ちてしまうと骨ばった身体になり、そこに圧迫がかかりやすくなってしまいます。

年齢により寝たきりになった場合などは筋肉量や脂肪もさらに少なくなりますし、そもそも身体を動かさないと関節が変形して固まってしまいます。

そのため同じ姿勢になってしまうことも多く、同じ場所に体重がかかりやすくなるため褥瘡もできやすくなってしまうのです。

また、高齢者では、糖尿病などでもともと血流が悪くなっている人の割合も多くなります。

認知症などであまり動かない人も多く、褥瘡ができやすい条件がそろいやすいことも一因となるでしょう。

関連記事:高齢者における慢性疼痛とは?痛みの特徴や治療について解説

褥瘡の治療について

褥瘡は褥瘡ができてからどのぐらいの時期か、また、どのぐらいの重症度かによって変わってきます。

褥瘡ができてすぐの急性期(~3週間まで)は傷口を清潔に保ち、ドレッシング剤というシートで傷口を覆います。

これにより傷口の感染を予防し、傷口を湿潤な環境に保ちます。

場合によっては塗り薬を使用したり、痛みが強い場合は痛み止めを使うこともあります。

一方で、褥瘡ができて時間が経過した慢性期(3週間~)は傷口がどの程度の深さかによって治療が変わります。

褥瘡の中でも浅いものであれば塗り薬をぬる、先述のドレッシング剤を使用して傷口を保護します。

傷口が深い場合や、組織の一部が死んでしまった(壊死)場合はその死んだ組織をはさみやメスなどで切りとる処置を行います。

さらに深い場合は汚くなった組織や死んでしまった組織などを取り除くための手術や、褥瘡で組織が死んだりして皮膚がなくなった場合は、必要に応じてその部分を埋める手術を行ったりします。

時によっては皮膚や組織が一部なくなるような傷になってしまった場合、その傷口を覆い陰圧をかけることで傷口を閉じる処置もあります。

また、どの時期によっても傷口に細菌などが感染することがあります。

その場合は塗り薬や抗菌薬の飲み薬、点滴等で感染の治療を行っていきます。

褥瘡にならないための予防対策

褥瘡は同じ部分に体重などでの圧迫がかけられ続けることによって起こる物です。

そのため、体重が同じところにかかり続けないように身体の向きを変えることが予防では重要です(これを体位変換と言います)。

患者さん本人が動けない場合は家族など、周囲の介護者が定期的に身体を動かしてあげることが必要となります。

また、体重を分散させるように体圧を分散するような寝具を使用することも効果的でしょう。

布団やベッドに寝ている場合はシーツや洋服がよれてしわになっていると、その部分だけ圧迫が強くなったり皮膚の摩擦が強くなったりして褥瘡ができてしまうことがあるので、しわやよれを取ることも重要です。

さらに、皮膚自体がもろくなってしまうと褥瘡もおこりやすくなります。

しっかりと栄養を取り、状態を整えることも重要です。

栄養状態が悪くなってしまうと、筋肉や脂肪も少なくなり骨ばった身体になってしまい、そこに圧がかかりやすくなるため褥瘡ができやすくなってしまいます。

また、栄養状態が悪いと、万一褥瘡になったときも治りが悪くなります

皮膚を清潔に保ち、保湿などスキンケアを行うことも重要です。

例えば寝たきりの人の場合やトイレも行けずにおむつなどで生活せざるを得ない場合もありますが、褥瘡はそのおむつの中、おしりの部分にできることもあります。

そのため、褥瘡ができてしまったのであれば便や尿などで汚染されないように注意しなければなりません。

そして何より、褥瘡ができていないのか細かく観察しておくことも重要です。

褥瘡は一度なってしまうと治るまで時間がかかるものです。

褥瘡になりかけている部分を早期に見つけることができれば、傷が浅い、赤くなっているだけの状態で治療を開始することができますし、早期に治療を開始できれば治るのも早くなります。

関連記事:MRSAとは?感染経路や症状を解説|高齢者がなりやすい理由も

西春内科在宅クリニックができる対応

在宅での褥瘡対応では、ヘルパーさんや家族が褥瘡を見るけることがおおいでしょう。

ただ、褥瘡と言われてもその見分け方、どのように注意すればいいかなどわからない場合が多くあります。

西春内科・在宅クリニックでは訪問診療を行っています。

ご自宅や施設に定期的にお伺いし診察を行いますので褥瘡が出来ていた場合速やかに治療を開始していただけます。

また、褥瘡ができてしまった後には、在宅でできる範囲の処置、薬の処方や皮膚を清潔に保ち、保湿するなどのケアの指導などを行って治療していきます。

万一褥瘡がひどくなってしまい、病院での処置が必要となれば、大きな病院に紹介することもできます。

まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

褥瘡は寝たきりの人など、長時間同じ姿勢で動きにくい人になりやすい症状です。

そのような状況では誰でもなり得る症状です。

褥瘡は悪化すると骨付付近まで組織が傷ついてしまうこともあります。

また、細菌に感染してしまった場合、重症化することもあります。

褥瘡は、放置するとどんどん傷が深くなってしまうため、早期発見を行い早期に治療すること、そもそも褥瘡を作らないように定期的に身体を動かすなど予防に努めることが重要です。

参考文献

日本褥瘡学会 褥瘡予防・管理ガイドライン(第4版)

荒木真由美ら 持続吸引による陰圧閉鎖療法を導入した褥瘡ケアの一例 日本創傷・オストミー・失禁管理学会誌 2000; vol4; 68-71

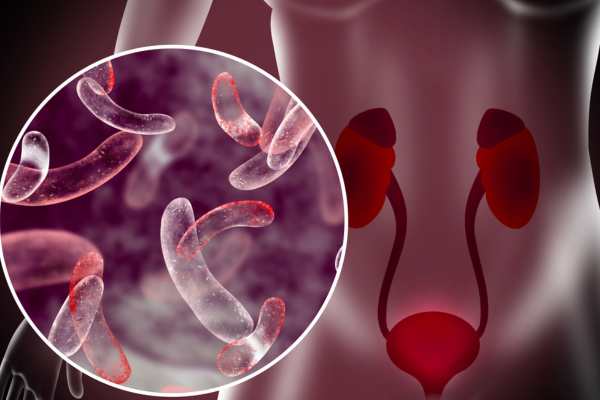

排尿障害とは?尿が出にくい原因や症状、治し方について解説

頻尿や尿の出にくさ、残尿感など、尿に関するお悩みはありませんか?

これらの症状は排尿障害が原因であることが多く、尿を膀胱内にためる(畜尿)や膀胱内の尿を排出する(排尿)に問題があると考えられます。

40歳以上では約8人に1人はこのような問題を抱えているといわれています。

また、加齢とともに問題を抱える人の割合(有病率)もさらに高くなります。

今回は、多くの人が悩まされている排尿障害の原因や、症状、治し方について解説いたします。

排尿障害になる原因とは?

まずは排尿のメカニズムについて簡単に説明します。

排尿は以下の3つ段階に分けることができます。

- 膀胱に尿をためる(畜尿)

- 尿意を感じる/排尿をこらえる

- 尿を出す(排尿)

①膀胱に尿をためる(畜尿)

尿は腎臓で産生されて膀胱に送られます。

畜尿の段階では膀胱の筋肉(膀胱壁平滑筋ぼうこへきへいかつきん)がゆるむことで、膀胱内の圧が上がることなく尿をためることができます。

この段階では膀胱内の圧が高くならないため、尿意などは感じません。

②尿意を感じる/排尿をこらえる

200~300ml程度尿が溜まると膀胱内の圧が上がり、膀胱内の圧の上昇が自律神経を介して脳に伝わることで尿意を感じます。

尿道には尿道括約筋(にょうどうかつやくきん)という尿道を閉める筋肉があり、その筋肉の一部(外尿道括約筋がいどうにょうかつやくきん)は自分の医師で動かすことのできる筋肉であることから、尿道括約筋を収縮させることで排尿を我慢することができます。

また、膀胱や子宮を支える骨盤底筋にも尿道を閉める作用があり、力んだ時や咳をしたときなど腹圧が上がった際の尿漏れを予防しています。

③尿を出す(排尿)

排尿の段階では尿道括約筋をゆるめて膀胱内に溜まった尿を排出します。

この時、正常な膀胱では膀胱壁平滑筋が収縮して風船がしぼむような形で膀胱が小さくなり、尿はほとんど膀胱内には残りません。

正常な人では以上のように畜尿~排尿が行われます。

排尿障害は以下などで出現します。

- 膀胱が十分に弛緩できない

- 尿意を感じやすい

- 骨盤底筋が弱いなどの畜尿の障害や尿道が狭い

- 膀胱が収縮しないなどの排尿の障害

排尿障害の主な症状

過活動膀胱(かかつどうぼうこう)

過活動膀胱とは耐えられないような尿意を突然自覚する症状(尿意切迫感)で、尿意を感じてから排尿を我慢することが困難となります。

尿意が心配で頻回にトイレに行くようになったり、実際に尿意を頻回に感じるようになったりして頻尿となり、時に尿失禁をしてしまうこともあります。

脳血管障害、パーキンソン病、脊髄疾患などの様々な神経疾患に合併し、40歳以上の男女では14.1%にみられるといわれています。

腹圧性尿失禁(ふくあつせいにょうしっきん)

腹圧性尿失禁とは骨盤底筋と呼ばれる子宮や膀胱などの骨盤内臓器を支える筋肉が弱くなることで力んだ時や咳をした時など腹圧が高くなったときに尿漏れを起こしてしまうという症状です。

量はそれほど多くはないですが無自覚に尿が漏れてしまい、陰部の不快感や尿路感染の原因にもなります。

骨盤底筋が弱くなる主たる要因は妊娠や出産であることから、主に女性で問題となります。

夜間頻尿(やかんひんにょう)

夜間頻尿は夜間や入眠中にトイレに1回以上起きなければならないような症状のことです。

尿量自体が多い場合だけでなく、畜尿の障害や排尿の障害(残尿により、結果的に短時間で膀胱がいっぱいになる)がある場合や寝つきが悪くて尿意を自覚しやすい場合にもこの症状がみられます。

前立腺肥大症(ぜんりつせんひだいしょう)

前立腺は尿道を取り囲むように存在する男性の生殖器です。

前立腺肥大症とは加齢とともに前立腺が大きくなり、尿道を圧迫することで尿が出しにくくなってしまう病気です。

膀胱に尿が溜まっても排尿しづらく、また尿が出し切れないことで、以下などの症状が出現します。

- 尿意を感じても尿がなかなか出ない

- 尿の勢いが弱い

- 一回の排尿量が少なく残尿感がある

- 尿を出すのにお腹に力を入れたり下腹部を圧迫したりと補助が必要になる

- 頻回に尿意がある

関連記事:前立腺肥大は自然に治る?原因と症状、予防対策について解説

低活動膀胱(ていかつどうぼうこう)

低活動膀胱とは膀胱の収縮ができなくなり、膀胱がゴムの緩んでしまったゴム風船のような状態となる病気です。

膀胱内から尿を押し出せないため、1回ごとの尿量が減り、尿が出なくなることもあります。

常に膀胱内に尿が残っているため、尿意を感じやすく、また細菌が入った場合には排出されないため尿路感染にも罹患しやすくなります。

膀胱の壁を収縮させる神経の障害が原因となることが多く、薬物的な治療は困難であるため、症状がひどい場合には自己導尿や膀胱留置カテーテルが必要となります。

パーキンソン病になると排尿障害を伴いやすくなる?

パーキンソン病は動作が遅くなったり、歩きにくさがでてきたりすることで気づかれることの多い神経難病の一つです。

神経難病の中では発症率の高い病気で、加齢とともに、特に60歳以上で発症率が急激に増加し、65歳以上では100人に1人程度罹患しているとも言われているため、病名を耳にしたことがあるのではないでしょうか?

パーキンソン病では動き出しにくくなる、動きが遅くなるという動きにかかわる症状が注目されがちです。

しかし、その他の症状として便秘や起立性低血圧、排尿障害、不眠症なども出現します。

パーキンソン病では過活動膀胱(2-1参照)のような排尿障害を合併しやすく、トイレに移動したり、ズボンを下ろしたりするのに時間がかかってしまうため、間に合わずに失禁してしまうことも少なくありません。

そのため、常にトイレのことを気にしてしまい、頻回にトイレに行ったり、安心して眠れなくなったりしてしまいます。

尿意を感じる前から頻回にトイレに行ったり、老人用おむつを着用したりするなどして対応している方もいるかと思います。

環境調整や薬物治療で症状が改善することも多いのでパーキンソン病の治療中にこのような症状がみられた場合には主治医に相談しましょう。

関連記事:パーキンソン病になりやすい人の特徴や症状とは?|原因から治療、社会サービスの解説

排尿障害を放置するとどうなるのか

排尿障害では頻尿による生活上の支障や不眠、尿意切迫感による転倒などの外傷、残尿や陰部の汚染による尿路感染症などが問題となります。

排尿障害を放置した場合には、トイレを常に気にしてしまうことで頻尿が悪化したり、不眠や尿失禁などのエピソードを繰り返すことで鬱傾向となったりと精神面でも悪影響が出現します。

また前立腺肥大症などで排尿に問題がある場合には、尿路感染症を繰り返す、膀胱がつねに広げられて低活動膀胱を併発するなどの問題が起きてしまうこともあるため、生活に支障のある症状がある場合には泌尿器科で相談しましょう。

関連記事:高齢者の便秘は危険?主な原因や解消方法、病院での治療を解説

排尿障害の治し方

排尿障害はその原因により治療法が異なります。

過活動膀胱

過活動膀胱は行動療法と薬物療法で主に治療を行います。

行動療法は日常生活での工夫やトレーニングで症状の改善を目指す治療法です。

行動療法

過活動膀胱では過度な飲水やカフェインの摂取により症状が悪化するため、それらの摂取を控えることで症状の改善が期待できます。

また外出時にはトイレの位置を確認する、早めにトイレに行くなどにより心理的な負担が軽くなり、症状が改善することがあります。

尿意を感じた後も排尿を我慢して少しずつ排尿間隔を延長する訓練を行うことで排尿間隔を伸ばすことができる場合もあります。

具体的には排尿計画をたてて、15分~60分単位で排尿間隔を延長する形で訓練を行います。

予定時間まで我慢できないこともあるため、いつでもトイレに行ける環境で行いましょう。

また、骨盤底筋のトレーニングことで症状の改善が得られることがあります。

薬物療法

薬物療法では主に以下の薬剤を使用します。

- 膀胱の収縮を抑制する抗コリン薬(ベシケア®、ウリトス®など)

- 膀胱の拡張を促すβ3受容体作動薬(ベタニス®、ベオーバ®)

これらの薬剤が使用できない場合には漢方薬などを使用する場合もあります。

腹圧性尿失禁

腹圧性尿失禁は骨盤底筋のトレーニングにより治療を行います。

改善しない場合には手術を行うこともあります。

骨盤底筋のトレーニングは肛門・膣あたりを締めたり、緩めたりするトレーニングで様々な姿勢で行うことが可能です。

一般的な筋肉トレーニングと同じく、継続して行うことが重要で結果がでるのに時間がかかります(数週間~数か月)が、侵襲のない根本的な治療で、非常に重要な治療法です。

前立腺肥大症

前立腺肥大症は薬物療法または手術で治療を行います。

前立腺肥大症では前立腺の肥大により尿道を圧迫して尿を出しづらくしてしまう病気です。

前立腺には前立腺平滑筋という筋肉があり、交感神経の興奮により前立腺が収縮することも排尿障害に関与しています。

そのため、薬物治療では以下の薬剤により治療を行います。

- 前立腺平滑筋の収縮を抑えるα1遮断薬(フリバス®、ユリーフ®)

- 前立腺平滑筋を弛緩させるホスホジエステラーゼV阻害薬(レバチオ®、ザルティア®)

- 前立腺肥大の原因となる男性ホルモンの作用を抑える5α還元酵素阻害薬(アボルブ®)

これらの薬剤で症状が改善しない場合には、手術で前立腺を切除/核出します。

以前は開腹手術も行われていましたが、現在では主に経尿道的な手術が行われています。

低活動膀胱

低活動膀胱の治療は薬物による治療が中心となりますが、薬物治療で十分な改善が得られない場合には間欠的自己導尿や膀胱留置カテーテルの留置が必要となります。

薬物療法では以下の薬剤により治療を行います。

- 膀胱の収縮を促進するコリン作動薬(ベサコリン®)、コリンエステラーゼ阻害薬(ウブレチド®)

- 尿道を広げるα1遮断薬

薬物治療でも十分な排尿が得られない場合には、尿道の出口から膀胱まで管(尿道カテーテル)を入れて排尿する治療(間欠的自己導尿や膀胱留置カテーテル)が必要となります。

関連記事:膀胱ろうとは?在宅でのカテーテル交換時の注意点を解説

排尿障害におけるトイレの工夫

排尿障害でお困りの場合には以下のような工夫を行うことで症状のコントロールができる場合があります。

① 定期的にトイレに行く

定期的にトイレに行くことで突発的に強い尿意を感じたり、尿漏れを起こしたりすることを予防できる場合があります。

また排尿したという安心感から急に尿意が来るのではないかという不安の解消にもつながります。

② 排尿時に腹圧をかける、下腹部を押すなどして自身にあった排尿方法を行う

排尿の障害がある場合には自然な排尿だけでは十分に排尿ができないため、腹圧をかける、下腹部を押すなどで膀胱を圧迫することにより、よりしっかりと排尿ができる場合があります。

③ 便秘を予防する

直腸と膀胱は近接しており、便秘の方では直腸が膀胱を圧迫することが排尿に悪影響をあたえている場合があります。

緩下剤を使用するなど排便管理を行うことも排尿障害の改善につながります。

④ トイレに行きやすい環境を整える

運動機能に障害のある方ではトイレに行くまでに時間がかかってしまうため、失禁してしまったり、不安でトイレに頻回に行ってしまったりするようになります。

手すりをつける、バリアフリーにする、他人の手を借りるなどでトイレへのアクセスをよくすることで症状の改善が得られる場合があります。

⑤ 排尿日誌をつける

排尿日誌をつけることで自身の排尿状況を正確に把握することができ、排尿間隔をどの程度にすべきかなど生活に支障がないように対策を行うことができます。

また、医療機関に受診をした際の説明にも役立ちます。

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科在宅クリニックでは超音波検査やCTなどの画像検査などを用いて排尿障害の原因検索を行い、生活指導や薬物療法などの治療を行うことができます。

また、診断が困難な排尿障害や手術などのより専門的な治療が必要な場合には適切な医療機関に紹介を行うことができます。

恥ずかしくて相談しづらいこともあるかと存じますが、患者様によりそった医療を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

排尿障害はコントロールができない尿意や尿失禁などの症状があり、日常生活への支障が大きい疾患です。

また日常生活に支障があるだけでなく、いつ尿意が来るかが不安でいつもトイレを気にするようになってしまい、精神的にも悪影響を及ぼします。

排尿障害は原因ごとに適切に対応すれば、一定の症状改善が期待できる症状であるため、排尿の問題でお困りの際にはお気軽に医療機関でご相談ください。

参考文献

日本老年医学会雑誌

浜辺の診療所HP

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学教室「過活動膀胱」

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学教室「過活動膀胱 治療法」

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学教室「前立腺肥大症の治療法のいろいろ」

過活動膀胱診療ガイドライン

神経治療 vol.39 No.2

日本泌尿器科学会

利根中央病院HP

透析開始後の余命はどれくらい?腎不全で透析しないとどうなる?

「透析」という言葉を聞いたことのある方は多いと思います。

しかし、どのようなもので、何を目的として行うのかはご存知ない方も多いのではないでしょうか?

今回は、透析について、その概要や、透析を行うことで寿命が伸びるのかなどを解説していきます。

透析とは

透析とは、腎臓が正常に機能しなくなってしまった際に代わりに体内に溜まった老廃物や余分な水分、毒素をろ過するものです。

腎臓は腰の上あたりにあるそらまめのような形をした臓器で、役割として尿を作ります。

タンパク尿や、血尿、むくみなどの症状が出る腎臓病から更に腎臓の働きが悪くなり腎不全になると、体内の老廃物などを尿として排出できなくなります。

そのため腎不全の場合は透析が必要になります。

関連記事:高血圧・糖尿病だと腎不全になりやすい?腎不全になりやすい人の特徴

透析で余命は伸びる?

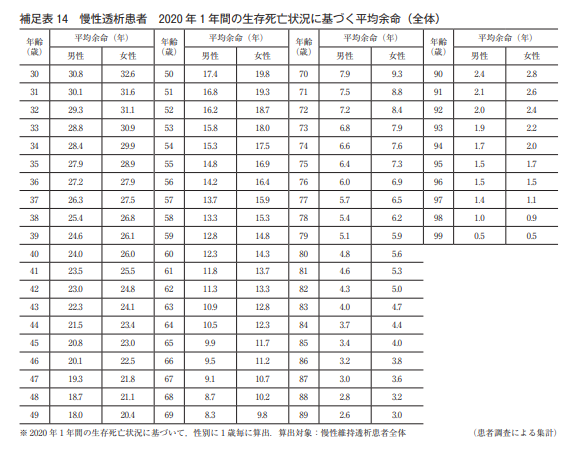

「わが国の慢性透析療法の現況」によると、透析患者様の平均寿命として、50歳男性で17.4歳、女性で19.8歳、60歳男性で12.3歳、女性で14.3歳といったデータになっています。

一般の50歳男性の場合、32.5歳、女性で38.2歳、60歳男性で24歳、女性で29.3歳です。

透析患者様と一般の方を比べてみて半分ちょっとの寿命です。

数年前でも透析患者様は一般の方と比べて半分程度の寿命と言われていました。

医療の進歩により少しずつですが寿命が伸びて、透析を行っている患者様でも生存率が改善されていっています。

腎不全を引き起こす病気

それでは、次に腎不全を引き起こす病気について詳しく解説していきます。

糖尿病性腎症

糖尿病の合併症で腎臓の機能が低下します。

初期症状は無いことがほとんどで、進行していくと尿にタンパク質が大量に含まれるようになり、浮腫みが出現します。

慢性糸球体腎炎

慢性糸球体腎炎とは、IgA腎症や膜性腎症などです。

血尿や、タンパク尿が現れ、持続することで腎機能が低下。

タンパク尿が多いほど腎不全になりやすいとされています。

腎硬化症

高血圧が原因となり、腎臓の血管に動脈硬化を起こし、腎臓の障害をもたらします。

症状として、食欲不振、吐き気、嘔吐、かゆみなどが見られます。

多発性嚢胞腎(たはつせいのうほうじん)

両方の腎臓に水が溜まった袋(嚢胞)がたくさんでき、腎臓の働きを低下させます。

最も頻度の高い遺伝性疾患で、日本にも約3万人の患者がいると言われています。

慢性腎盂腎炎(まんせいじんうじんえん)

腎臓の持続的な化膿性感染症です。

自覚症状は少なく、食欲不振や、倦怠感が出る場合もあります。

尿を濃縮する機能が低下するため、夜間の多尿や尿の色が薄くなるなどの症状が現れます。

SLE腎炎

全身性エリテマトーデスに合併する腎炎です。

自己免疫疾患で若い女性に多く見られます。

タンパク尿、自覚症状のない血尿、浮腫みなどの症状が現れます。

関連記事:排尿障害とは?尿が出にくい原因や症状、治し方について解説

腎不全の症状

次に、腎不全の症状について解説していきます。

尿毒症状

腎臓が正常に働かないため、体の中の老廃物などを排出できず、老廃物が体内をめぐり尿毒症と呼ばれる症状が出現します。

主な症状として、塔婆異物が溜まってしまうことで、食欲低下、頭痛、吐き気、だるさなどの症状が出ます。

また、余分な水分が溜まることで、浮腫みや、動悸、息切れ、息苦しさなどが現れます。

高カリウム症状

腎不全では、カリウムも尿から排出されなくなるため、血中のカリウム濃度が高くなります。

カリウムが非常に高くなってしまうと命の危険もあります。

高カリウム症状としては、手足のしびれや、口のこわばり、唇のしびれ、吐き気、だるさなどがあります。

末期腎不全の最後はどのような状態?

末期腎不全の最期は、通常、尿毒症や合併症による臓器の機能不全に関連しています。

主な死因は、以下などです。

- 高度な尿毒症

- 電解質の不均衡

- 心血管合併症

- 感染症

これらの合併症が進行すると、患者は意識が低下し、最終的には致命的な状態に至ります。

透析などの治療が行われない場合、これらの合併症の進行が速まります。

臓器の機能が次第に低下し、これが生命の維持に必要な機能を失っていくのです。

関連記事:尿路感染症に高齢者がなりやすい理由|原因と症状について解説

西春内科・在宅クリニックができる対応

当クリニックでは、尿検査をはじめ、血液検査、腹部エコーや腹部CTなどの画像検査が可能です。

腎不全や、腎不全を引き起こす病気は初期症状がないことが多くあるため、健康だと思っていても定期的な健康診断で異常がないか確認することが重要です。

腎不全にかかわらず、病気は早期発見・早期治療に限ります。

ご不安な方も、そうでない方も一度ご相談ください。

まとめ

今回は透析について、その概要や、透析を行うことで寿命が伸びるのかなどを解説してきました。

いかがでしたでしょうか?

病気が気になる方も、そうでない方も定期的な健康診断を受け体に異常がないかを確認することが重要です。

透析と聞くとなんか大変なイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、腎臓が悪く自身で老廃物等を排出できない方にとって大切な補助機能です。

この記事で少しでも透析についての知識を身に着けていただけたら幸いです。

参考文献

・日本透析医学会|わが国の慢性透析療法の現況

・東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科|慢性糸球体腎炎(IgA腎症など)

・国立研究開発法人 国立循環器病研究センター|腎不全

・東京新橋透析クリニック|腎不全患者の余命はどのくらい?透析しないとどうなる?

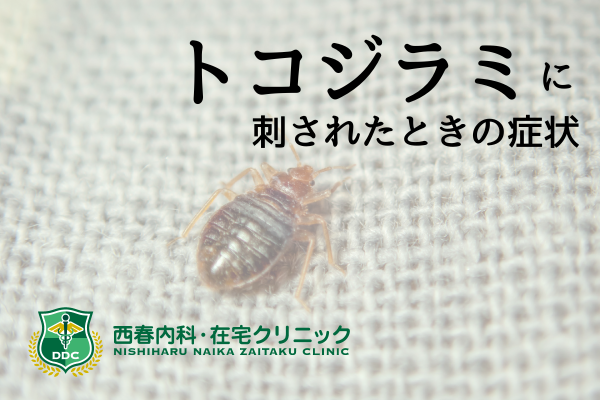

トコジラミに刺されたときの症状とは|ダニとの違いも解説

少し前にニュースなどで【トコジラミ】の記事を聞いたり、見たりされた方も多いのではないでしょうか?

トコジラミは実は、カメムシの仲間で、昼間に潜み、夜になると活発になって人やペットの血を吸います。

今回は、そんなトコジラミの概要や、刺されたときの症状や対処法などについて解説してきます!

トコジラミとは?

トコジラミとは、体長5~8mmの吸血性の虫です。

日中は、ベッドの枠や布団、畳、木の割れ目など狭いところに潜んでいます。

夜間になると人やペットを刺しにきて、吸血します。

名前にシラミと入っているため、シラミの仲間と間違えられますが、先述した通り、トコジラミはカメムシの仲間です。

トコジラミに刺されたときの症状

トコジラミの主な症状として以下などがあります。

- 2~5㎜程度の小さく盛り上がった湿疹

- 寝れないくらいの激しいかゆみ

- 蕁麻疹症状

トコジラミが吸血する際に血液が固まるのを防ぐために唾液を注入することでアレルギー反応が起ります。

通常、湿疹やかゆみなどの症状は刺された後、48時間以内に現れます。

刺された時は痛みなどは感じません。

トコジラミとダニとの違いは?

大きさの違い

トコジラミは先述したとおり、5~8㎜程度の大きさですが、ダニは更に小さく0.2~1㎜程度の大きさです。肉眼ではほとんど見えず、目視で探すことは難しいでしょう。

指す場所の違い

トコジラミは、露出している部位を刺します。

ダニは、露出していない柔らかい腹部やわきの下を狙うのが特徴です。

露出していた部位を刺された場合はトコジラミ

露出していない部位を刺された場合はダニ

となります。

トコジラミに刺されたときの対処法

トコジラミに刺された場合は、なるべく早く医療機関を受診しましょう。

抗ヒスタミンや、ステロイド剤などの外用薬でかゆみを抑えます。

また、トコジラミに刺された場合、かゆいですが掻きむしらないようにしましょう。

傷ついてしまうことで雑菌等が入り化膿してしまう場合もあります。

トコジラミが嫌うにおいがある?

トコジラミはクスノキの香りを嫌います。

クスノキには一時的にトコジラミを寄せ付けない効果があります。

クスノキ配合のスプレーなどを利用してトコジラミを寄せ付けないようにしましょう。

クスノキの香り自体に殺虫効果はありません。

トコジラミをしっかりと駆除したい場合は、殺虫スプレーや、温度の高いお湯(50度以上)で洗濯するのがおススメです。

衣服に関しては更に温度の高いお湯(70度程度)での洗濯が良いでしょう。

関連記事:帯状疱疹の前兆や初期症状とは?治療やヘルペスとの違いについて

トコジラミに刺される人と刺されない人がいる?

トコジラミに刺されない人はいません。

先述した通り、かゆみや湿疹はトコジラミに刺されたことによるアレルギー反応です。

そのため、刺されても症状が出ない方もいます。

その他、症状が48時間以内に出るため、同じ布団で寝ていても、時間差で症状が現れたりすることもあります。

西春内科・在宅クリニックでできる対応

当クリニックでは、トコジラミに刺されたことによる湿疹やかゆみの症状に対し抗ヒスタミンやステロイド外用薬の処方が可能です。

トコジラミに刺された場合、非常に強いかゆみをともなうことがあります。

刺された可能性のある場合は、一度ご相談ください。

関連記事:疥癬(かいせん)がうつる確率は?放置するとどうなる?自然治癒する?

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、トコジラミの概要や、刺されたときの症状や対処法などについて解説しました。

昨年、世間を騒がせたトコジラミですが、現在は暖かくなるのを身を潜めて待っている状態かもしれません。

もしトコジラミを発見したときは、熱処理や殺虫剤などを使用して駆除しましょう。

刺されてしまった場合は、なるべく早く病院を受診してください。

参考文献

NHK|「かゆくてかゆくて」トコジラミ被害相談過去最多 対策は?

ひまわり医院(内科・皮膚科)|トコジラミの症状と対策について【韓国・フランスで流行】

MY メディカルクリニック|トコジラミとは?生息場所や刺された際の症状、治療法について解説

808シティ|トコジラミが嫌う匂いとは?匂い以外の5つの対策もご紹介

犬に噛まれたらどうする?病院に行かないのは間違い?

皆さん、動物はお好きですか?

コロナウイルスの影響でペットを飼うご家庭が増えたとの事です。

犬、可愛いですよね!

しかし、犬は可愛いだけでなく立派な牙があります。

時には噛まれたりしてどうしよう…となった飼い主さんも多いと思います。

そこで今回はペットに嚙まれた際のリスクや対処法についてみていきましょう。

犬に噛まれた場合の被害について

動物に噛まれた傷を「動物咬傷」と言い、特に犬や猫に噛まれた傷を「ペット咬傷」と言います。

「ペットだし、大丈夫だろう…」と様子を見て、症状が悪化してしまうケースが多いです。

具体的にどのような被害があるのか見ていきましょう。

裂傷・出血

ペットの爪や牙で噛まれたり、ひっかかれたりすることで皮膚が切れ、出血することがあります。

傷口から細菌などが侵入することもあるので、速やかな応急処置が必要です。

また、深さによっては縫合する必要があります。

筋肉や神経の損傷

噛まれた場所や深さによっては筋肉や神経に損傷を受けることもあります。

感覚が鈍ったり、動きが悪くなったりします。

骨折

犬は犬種によって被害が大きく左右されます。

大きな犬種だと噛む力も強く、骨折に至るケースもあります。

多い場所だと骨が比較的細い指などです。

感染症

一番警戒しなくてはならないことが感染症です。

生き物ですから、口の中や爪には細菌や、常に存在している常在菌がいます。

その細菌や常在菌が傷口に侵入し、感染症を引き起こします。

詳しくは次の項目で説明していきます。

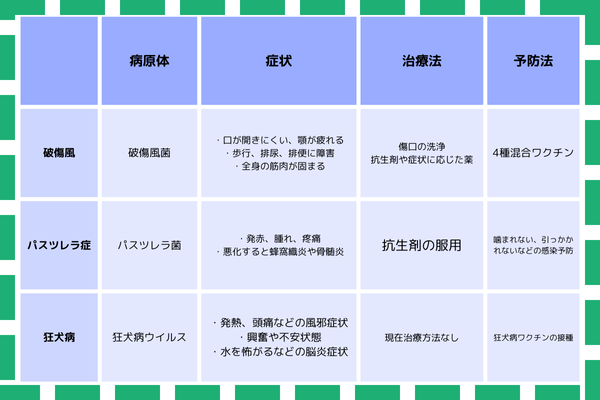

犬に噛まれた場合に考えられる感染症

では、具体的にどのような感染症が起こりうるのでしょうか?

破傷風

土の中に存在している「破傷風菌」が体の中に入ることで発症する病気で、亡くなる割合が非常に高い病気です。

犬が舐めた土に破傷風菌が含まれており、舌に付着し、噛んだ際に人に感染する可能性があります。

症状の経過として上から

・口が開きにくい、顎が疲れる(初期症状)

・歩行、排尿、排便に障害

・全身の筋肉が固まる

と進行していきます。

早急な治療が必要で、受傷個所の洗浄、抗生剤の投与、重症度や症状に応じて必要な薬を使用します。

破傷風菌は土の中にいるため、屋外でケガをした際に感染する場合もあります。

なので人間は幼少期に、破傷風を含む4種混合ワクチンを接種することが多いです。

およそ10年の免疫が獲得でき、正しく接種すれば20歳前半まで感染のリスクをかなり低くすることが出来ます。

最終接種から10年以上経過した場合も、追加でワクチンを接種できるので、ペットを飼う際にはご検討ください。

大人の場合、100%の免疫を得るには合計3回のワクチン接種が必要です。

パスツレラ症

犬や猫の常在菌であるパスツレラ菌が原因となる病気です。

動物が保菌している場合は問題ないのですが、人の傷口に感染すると発症します。

感染経路しては他にもペットとの食器の共有や接吻が感染する原因です。

受傷後数時間から2日程度で発赤、腫れ、疼痛の症状が現れます。

基本的には軽症で済みますが、傷が深かった場合や悪化すると「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」「骨髄炎(こつずいえん)」になるケースもあります。

また、免疫機能が低下している方は重症化しやすいので注意が必要です。

早急な抗生剤での治療を行います。

狂犬病

犬に嚙まれた時の病気として「狂犬病」を思いつく方は多いのではないでしょうか?

狂犬病ウイルスが原因の病気で、現在治療方法が無く、死亡率の非常に高い病気です。

このウイルスを保有する犬や猫、その他野生動物に噛まれたり、ひっかかれたりしてできた傷口にウイルスが侵入することで感染します。

発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛の風邪のような初期症状を経て、興奮や不安状態、幻覚、攻撃的になる、水を怖がるといった脳炎症状を起こします。

最終的に昏睡から呼吸停止に至ります。

怖い病気ですが、日本では1950年に飼い犬の年に1回のワクチン接種が義務付けられ、国内では狂犬病は撲滅されました。

治療法が無い為、かからないようにすることが大切です。

国内では撲滅されましたが、海外ではまだ存在しているため注意が必要です。

きちんと愛犬にワクチンを打ってあげることが、自分と愛犬、そして周りの方をウイルスから守ることにつながります。

犬に噛まれた小さな傷を放置しても大丈夫?

傷口が小さいから大丈夫、と自己判断するのは大変危険です。

どれだけ傷口が小さいように見えても実は深い場合が多いです。

塗り薬の抗生剤を塗って対処していても傷の深くに細菌が潜んでいることがあります。

傷口が閉じた中で細菌が繁殖し化膿したり発熱する可能性もあります。

小さな傷だから、と油断せずに病院へ受診しましょう!

関連記事:内出血の症状について!打撲や腫れたときの対処法を解説

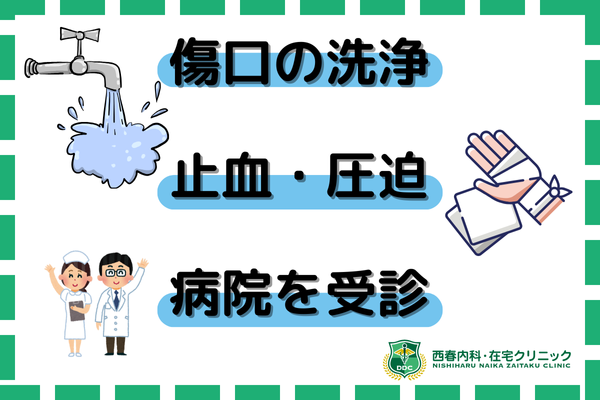

犬に噛まれたときの応急処置について

犬に噛まれた際はまず以下の応急処置を行い、病院へ受診しましょう。

傷口の洗浄

まずは傷口を清潔にすることが重要です。

大量の流水できれいに洗い流します。

出血していても最低5分程度は洗い流し、刺激の少ない石鹸があれば使用しましょう。

止血・圧迫

傷口を洗浄した後は清潔なガーゼやタオル等で傷口を覆います。

出血が続く場合はその上から圧迫します。

ティッシュは傷口に張り付いたり残ったりするので避けましょう。

また傷口の周りが腫れている場合は氷のうや保冷材で冷やすと楽になります。

病院を受診

上記の応急処置が済んだら、どれだけ傷口が小さくても病院へ受診しましょう。

血が止まっていても、流水や消毒だけでは傷口の中の細菌は除去しきれません。

また、感染症のリスクもあります。

犬に噛まれたら何科を受診するべき?

まずは「内科」か「皮膚科」もしくは「形成外科」に受診しましょう。

そこで傷の深さや広さ、状態を見て処置をします。

基本的には傷口の消毒処置、抗生剤の処方などの治療を行います。

傷が深いようであれば縫合やレントゲン、感染症のリスクがあればワクチンの投与をする場合もあります。

関連記事:家族内での感染を防ぐために|ウイルスや病原菌から家族を守る

西春内科・在宅クリニックでできる対応

当院では傷の状態を診て処置を行うことが可能です。

状態によってはより専門的な病院への紹介も行います。

お近くに皮膚科や整形外科がなく受診できない場合はぜひご来院ください。

まとめ

いかがでしょうか?

ペットに噛まれたりひっかかれたりした際は、様々な感染症や細菌感染の可能性があります。

ですがしっかりと洗浄、応急処置を行い、病院へ受診すればそのリスクを格段に下げることが出来ます。

しかし、ペットも傷つけようと噛んだり、ひっかいたりしているわけではありません。

怖かったり、嫌がったり、遊んでいて興奮してしまったりと必ず原因があります。

原因を見定めてペットを愛してあげてください。

また、予防接種などで予防することも大切です。

参考文献

動物咬傷(ペット咬傷)|一般社団法人 日本創傷外科学会 一般の皆様へ

動物由来感染症について/荒川区公式サイト

犬にかまれたら…小さな傷でも必ず受診を!|あなたの健康百科|Medical Tribun

犬に噛まれたらどうするべき?何科を受診する?応急処置やしつけの方法も – ReCheri

【薬剤師が解説】犬に噛まれたらどうする?使える市販薬9選を紹介

犬に噛まれた!どこでみてもらえるの?

ヘルパンギーナとは?症状や感染経路について徹底解説

ヘルパンギーナは「三大夏風邪」の一つに数えられる感染症です。

お子様が突然高熱になり喉の奥には小さい水ぶくれが、なんてことありませんか?

幼稚園や保育園から注意喚起があったりした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回はヘルパンギーナについて詳しい症状や感染経路、その予防法についてお話ししていきます。

ヘルパンギーナとは

39℃の発熱と口内に水疱性の発疹が出来るのが特徴的なウイルス性咽頭炎です。

大多数はエンテロウイルス属に属するウイルスで、主にコクサッキーウイルスA群が原因です。

毎年5月から流行し始め、6〜7月がピークとなります。

感染するのは4歳以下がほとんどで、1歳が特に多いです。

そのため、子供が夏に感染する風邪として広く知られています。

重症化することは少ないですが、熱性けいれんなどを併発することもあります。

ヘルパンギーナの症状

発熱

ヘルパンギーナの発熱は突然起こり、39〜40℃の高熱が出ます。

中には熱性けいれんを起こす方もいるので注意が必要です。

喉の痛み

発熱に続き喉が赤く炎症し、強い痛みや腫れが出てきます。

唾液を飲み込むことが困難になったり、よだれが多くなることで嘔吐することもあります。

喉の痛みにより水分が摂れなくて脱水症状になる危険性があるので注意が必要です。

口内の水疱

上あご、喉の奥に直径1〜2mm程の水疱性の発疹、いわゆる水ぶくれが出てきます。

やがて水ぶくれが破れて、えぐれたような傷になり、痛みを伴います。

同じ夏風邪と知られる手足口病との違いはこの水疱が口内だけに発生し、手や足に広がらないことです。

オレンジジュースなどの刺激のある飲み物を避け、冷たい麦茶などがおススメです。

食欲不振

高熱による倦怠感、喉の痛みや口内の痛みにより食事や水分摂取が思うように出来なくなります。

特に注意すべきは水分が摂れないことによる脱水症状です。

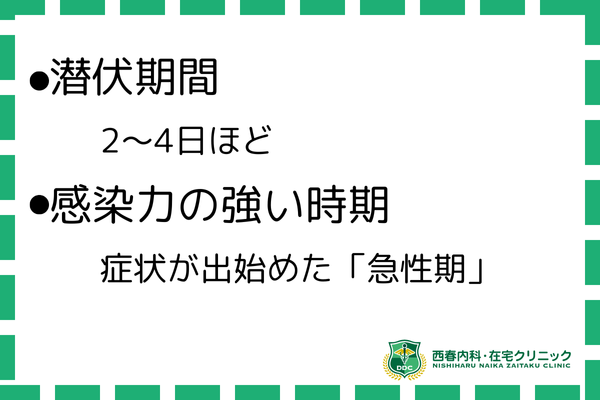

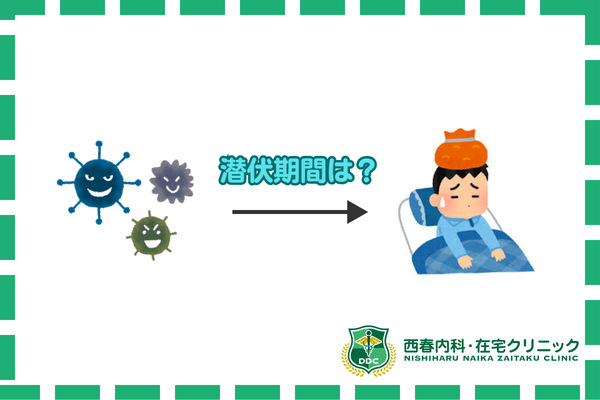

ヘルパンギーナはうつる?潜伏期間は?

ヘルパンギーナは人から人へ移る感染症で、幼稚園や保育園で集団感染する例もあります。

感染はしていても症状が現れない潜伏期間は2〜4日程度で、その後発熱や喉の痛みの症状が出てきます。

症状が出始めた時期を「急性期」と言い、その時期が一番感染力が強いです。

また、感染から4週間後程度はウイルスが便から排出されます。

そのため看病している方が便を介して感染する、といった事になるのでマスクや手洗いうがいを忘れずに行いましょう。

関連記事:ヘルパンギーナとは?症状や潜伏期間について徹底解説

ヘルパンギーナの感染経路

ヘルパンギーナにはワクチンが無いため、どのような感染経路があるのかを知り、それに対して予防を行うことが大切です。

飛沫感染

感染者の会話や咳、くしゃみの飛沫の中にウイルスが潜んでいます。

その飛沫が口や鼻などから体内に入ってくることで感染します。

双方マスクを着用する、換気を行うなどの対処が必要です。

接触感染

感染者が触れてウイルスが付着したドアノブやタオルなどに触って、そのまま飲食をしたり、目をこすることで感染します。

アルコールは効きにくいので、帰宅後や食事前には必ず手洗いうがいを行うことが大切です。

他にも手洗いのタオルを別にしたり、塩素系の消毒剤が有効なのでそちらを利用しましょう。

経口感染

ウイルスが付着している食べ物を食べたり、便を処理するときに間接的に口に侵入して感染することを指します。

便を処理するときはマスクをしたり、処理した後は手を必ず洗いましょう。

ヘルパンギーナは子どもの病気?大人がかかるとどうなる?

ヘルパンギーナは子供だけでなく、大人も感染することがあります。

大人が感染した場合でも基本的な症状は子供とあまり変わりません。

ですが喉の痛みは非常に強いことが多いです。

また、水ぶくれも最大5mmほどになったり、リンパ節が腫れたりといった症状が出ます。

他にも免疫不全や基礎疾患のある方は重症化するリスクがあるので注意が必要です。

関連記事:家族内での感染を防ぐために|ウイルスや病原菌から家族を守る

ヘルパンギーナは何日で治る?

抗ウイルス薬は無い為、症状に合わせた薬を使用する対症療法を行います。

通常は症状が出てから2~4日ほどで解熱、症状が軽快していきます。

しかし喉の痛みなどで飲食、水分補給が困難な場合は点滴が必要となり、回復するのに1週間以上かかる事もあります。

水分摂取を心掛け、安静にすることが一番大切です。

ヘルパンギーナに感染したら保育園は何日休む?

ヘルパンギーナは明確に何日間休みといった決まりはありません。

ただ、学校保健法で「発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身症状が改善すれば登校可能」と規定されています。

熱が下がり、喉の痛みや水疱が消えている、本人に元気がある状態を目安にしてみてください。

しかし、学校や保育園によっては出席停止期間を設けているところもあるので一度確認してみましょう。

関連記事:ヘルパンギーナの症状や溶連菌との見分け方・熱がない場合について

西春内科・在宅クリニックでできる対応

当クリニックでは、症状に合わせたお薬を処方いたします!

水分摂取が十分でなく脱水症状が見られるようであれば点滴も行えます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

重症化することは少ないヘルパンギーナですが、中には脱水症状や熱性けいれんを引き起こす感染症です。

ですが基本的な手洗いうがいをしっかり行うことで予防ができるので、ご家族皆様で行ってみてくださいね。

参考文献

咽頭結膜熱(プール熱)とは?アデノウイルスとの違いや症状を徹底解説

暑くなってくるこれからの季節、家族や友人とプールで遊ぶ機会が増えてくるのではないでしょうか。

そんなプールを楽しんだ後に喉が痛くなったり、目が赤くなったりした経験はありませんか?

実はそれ、「咽頭結膜熱(プール熱)」かもしれません。

今回は、この病気の概要や症状、アデノウイルスとの関係について詳しく解説します。

咽頭結膜熱(プール熱)とは?

咽頭結膜熱(いんとうけつまくねつ)とは、アデノウイルスが原因で発症する感染症の一つです。

年間を通して感染の可能性がありますが、特に夏季に多く、プールでの感染も認められることから、一般的に「プール熱」とも呼ばれることがあります。

咽頭結膜熱は非常に感染力が強く、学校や幼稚園など集団生活を送る場で流行しやすい病気です。

特に、子供が発症すると家庭内での感染も避けられない場合があるので注意が必要です。

関連記事:咽頭結膜熱(プール熱)ってどんな病気?大人もかかる?流行性角結膜炎との違いも解説!

咽頭結膜熱(プール熱)とアデノウイルスの違い

先述した通り、咽頭結膜熱はアデノウイルスが原因で発症するため、実質的に両者に違いはありません。

しかしアデノウイルスは多種多様な型が存在し、それぞれ異なる症状を引き起こします。

その中でも、咽頭結膜熱は、特定のアデノウイルス型(主に3型)が咽頭の痛みと結膜炎を同時に引き起こす場合に用いられる病名です。

咽頭結膜熱(プール熱)の症状

咽頭結膜熱の代表的な症状に、結膜炎があります。

結膜炎とは、目の結膜(白目)に炎症が起き、涙や目やに、かゆみといった症状が出る病気です。

咽頭結膜熱では他にも、インフルエンザやコロナウイルスといった感染症同様、発熱、咽頭炎、倦怠感、リンパの腫れなどの症状も見られます。

- 結膜炎

- 咽頭炎

- 発熱

- リンパ節の腫れ

- 腹痛や下痢

- 全身倦怠感

関連記事:アデノウイルスの症状とは?潜伏期間や感染経路について解説

咽頭結膜熱(プール熱)の潜伏期間は?

咽頭結膜熱の潜伏期間は、個人差がありますが一般に2~14日程と言われています。

また、3週間前後は他人への感染力が残っている状態なため、症状が治ったあとでも注意が必要です。

とはいえ、感染力が強いのは最初の数日のため、学校保健法では主症状がなくなってから2日間までが出席停止の期間となっています。

大人が咽頭結膜熱にかかると出勤停止になる?

咽頭結膜熱は子供に多い感染症ですが、子どもだけでなく大人も感染する可能性があります。

大人が感染した場合、出勤停止の明確な基準はないものの、学校保健法に準じて「主症状がなくなってから2日間の出勤停止」とする場合が多いです。

特に最初の数日間は他人に感染を広げるリスクが高いため、職場での感染拡大を防ぐために自宅で療養することが重要です。

症状が完全に消失するまでは、出勤を避けるのが望ましいです。

関連記事:子供に流行中のRSウィルス感染症とは?症状や保育園の登園はどうすればいい?

咽頭結膜熱で熱が出ないケースも?

咽頭結膜熱は、ほとんどの場合発熱症状が見られますが、稀に熱が出ないケースがあります。

しかし、結膜炎やのどの痛みといった症状を発症した場合は、熱がなくても咽頭結膜熱が疑われます。

このような場合は、早めに病院を受診して正しい診断を受けましょう。

西春内科・在宅クリニックでできる対応

西春内科・在宅クリニックでは、咽頭結膜熱の原因ウイルスであるアデノウイルスの検査が出来ます。

専門的な診断と適切な治療を提供し、感染の拡大を防ぐためのアドバイスも行っています。

咽頭結膜熱でなくとも、他の感染症が隠れている場合もあります。

何か調子が悪いと思ったら一度ご相談ください。

まとめ

咽頭結膜熱(プール熱)は、アデノウイルスによって引き起こされる感染症で、特に夏季に子供を中心に流行します。

命に関わるような事例はほとんどありませんが、感染力が強いため、集団生活を送る場では他の人に移してしまう可能性があります。

大人も感染する可能性があるため、体調に異変を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。

参考文献