めまいはストレスが原因?何科に行けばいい?合併しやすい症状について解説

何かショックなことがあった時に、「めまいがする」と表現されることがあります。

比較的なじみのある言葉だと思います。

そもそもめまいとは、体の平衡、つまりバランスを保てなくなることを指すのです。

原因によってその症状の出方は様々で、「ぐるぐる回る」、「ふらふらする」、「ふわっと気が遠くなるような」などの感覚が該当します。

しかしながら、医者がめまいと言う用語から想像する症状や原因となる病気と、患者さんが訴えるめまいにはすれ違いがある事もしばしばで、これがめまい診療を難しくしています。

めまいを起こす原因は耳であったり脳や心臓であったり、ときに精神的な問題であったりと様々です。

本日は、めまいについて詳しく解説したいと思います。

私は精神科医ですので、やや内容が偏る可能性がございますが、あらかじめご了承ください。

めまいが起こる原因

2008年に発表された、アメリカの救急科受診のデータによると、めまいがすると言って受診した患者で最も多い原因は耳性/前庭性疾患でした。

簡単に言えば、耳に何らかの原因があるという事で、約33%の患者が該当し、3人に1人の割合になります。

これらは、正確には「めまい」ではなかった場合も含むデータです。

しかし、実際に「めまい」であった場合に限ると、約7割~8割が耳の病気によって起こるとされています。

「耳の仕事は聴力しか知らない」と言う方も数多くいらっしゃると思いますが、耳は実は複雑な役割をしています。

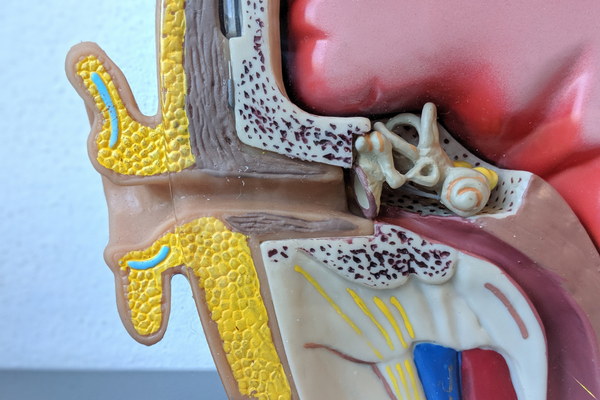

耳は解剖すると、外耳、中耳、内耳に分けられます。

外耳で集めた空気の振動(音)という物理的なエネルギーを中耳で増強して内耳に伝え、内耳で電気的エネルギーに変換することで、音を聞くことが出来ます。

それとは別に、内耳には体の平衡感覚を保つ働きがあります。

三半規管ならびに前庭と言う組織がその役割を担っており、これらの臓器に不調が起こることでめまいを生じることになります。

内耳の異常によってめまいの原因となる疾患としては、以下が挙げられます。

- 良性発作性頭位めまい症

- メニエール病

- 前庭神経炎

- 突発性難聴

- 聴神経腫瘍

その他にも、めまいを生じる原因は複数あります。

代表的なのは脳卒中(脳血管障害)ですが、循環器疾患や呼吸器疾患、感染症に精神疾患、薬の副作用など多岐に渡るため、自己判断は危険です。

めまいと自律神経の関係性

精神科外来においても、めまいを理由に受診されることは少なくありません。

「内科や耳鼻科を受診し、異常が無いと言われたけれども、めまいがして日常生活に困っている」とご相談を受けます。

これはあくまで個人的な感覚ですが、「頭の中がなんとなく変」と言った感覚を、「めまい」と表現される方が多い印象を受けます。

実際に、なんと表現していいかわからないけれど、一番近いのが「めまい」だったと話される方もいます。

めまいの定義に戻れば平衡感覚の異常という事になるのですが、そういった事を意識してめまいと言う言葉を使う患者さんは当然いらっしゃいません。

そのため「めまい」を理由に内科や耳鼻科で異常が見つからないことも起こりえます。

そういった症状を感じやすい精神疾患としては、うつ病や神経症(ストレスが体の症状として現れた状態)が一般的です。

特に精神疾患により不眠の状態が続くと、そういった感覚は増悪します。

適切に治療を行うことで症状の改善が期待できるので、耳鼻科や内科で異常が無いと言われたとしても、一度最寄りの精神科へ受診してみてはいかがでしょうか。

ただし、重大な体の病気が隠れていてはいけないので、いきなり精神科を受診することは推奨しません。

関連記事:自律神経失調症のセルフチェック26項目!こんな兆候は危険かも?

めまいの種類

ここではめまいの種類について見ていきましょう。

回転性めまい

回転性めまいとは、その名の通り自分自身がグルグル回転している感じがする、もしくは、周囲がグルグル回転する感じを訴える方が多いです。

教科書的には「天井が回っている」と書かれています。

回転性めまいの多くは内耳の異常が原因で起こりますが、脳梗塞や脳出血などの脳の病気が原因で起こることも。

回転性めまいを訴える方の中には、耳鳴りや耳がつまった感じ、ときに難聴を同時に感じる方もいます。

浮動性めまい

浮動性とは、体がフワフワするといった感覚で、教科書的には「雲の上を歩いているような感じ」と表現されるものです。

浮動性めまいは、主に脳の病気によって生じることが多いとされます。

さらに、浮動性めまいに加えて頭痛、顔や手足のしびれ、体の力が入りにくいといった麻痺症状を伴う場合には、十分な検査が必要です。

失神型めまい

失神型めまいとは、ふわっと気が遠くなる感覚を覚えるめまいです。

その他にも、目の前が真っ暗になる(眼前暗黒感)や、立ちくらみがすると表現される場合もあります。

失神型めまいの多くは血圧の変動が原因で起こり、心臓や血管に問題があるとされます。

その他のめまい

精神科的な問題で生じるめまいで、訴えは代表的な訴えというのはありません。

前述の様に「頭の中がなんとなく変」といったことを伝えたいが、自分の知っている言葉で最も近かったのが「めまい」だったというケースが多い印象を持っています。

関連記事:五月病の症状やなりやすい人の特徴|うつ病との違いなども解説

めまいと同時に起こりやすい症状

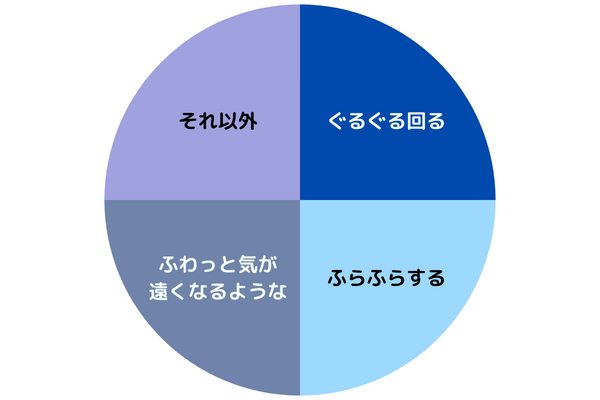

めまい診療では歴史的に、前述のように4つのタイプに分類して鑑別診断を進めていく方法が行われていました。

具体的には、以下のような症状を聴取し、鑑別する方法です。

- 「ぐるぐる回る」→回転性めまい(内耳性)

- 「ふらふらする」→浮動性めまい(神経性)

- 「ふわっと気が遠くなるような」→失神型めまい(心血管系)

- 「それ以外」→精神系の問題

私が医学生や研修医で当直をしていた頃も、そのようにしてめまい診療を行っていました。

しかし、近年ではこの方法は必ずしも推奨されてはいないようです。

先ほどもお話したように、めまいという言葉は実に曖昧で、患者さんの中にはこれらの4つの中から選ぶことが出来なかったり、後から変わってしまったりする方もたくさんいらっしゃいます。

また、「ぐるぐる回るような」と訴えた方が、実は心臓に原因があったり、実際は内耳性なのに「ふわっと気が遠くなるような」と答えたりと、めまいの性状を詳しく問診しても診療の質には結び付かないという事がわかってきました。

ではどのようにめまいとその原因を見つけていくかというと、めまいと同時に起こる症状(随伴症状)に注目します。

めまいだけでなく、「頭や頸部の痛みはないか」「胸痛や背部痛はないか」「呼吸困難はないか」「動機はないか」「発熱はないか」などです。

また、現在飲んでいるお薬も確認します。

それらの情報をもとに病気を探し当てていく、必要であれば検査を加えます。

仮にめまいを理由に病院を受診したとしても、めまい以外にも症状がある場合は、「これは関係ないかも」と自己判断はせずに、すべて診察する医師に伝えるようにしましょう。

さらにいえば、随伴症状以外にもどういったときにめまいがしやすいか、きっかけや誘因となるものはあるかなども重要な情報ですので、併せてお伝えするようにお願いします。

関連記事:【治る認知症】高齢者がなりやすい水頭症の症状から原因、治療について解説

めまいで考えられる危険な病気のサイン

めまいを診察する上では、危険な病気の除外を重要視します。

頻度は多くありませんが、なかでも最も危険な病気は脳卒中です。

脳卒中は突然生じた脳の血管の血流障害によって言葉が離せなくなったり、急に手足に力が入らなくなったり、ときに意識を失ったりする発作を指します。

具体的には脳梗塞や脳出血といった病気が該当します。

ショック(なんらかの理由で重要臓器の血流が維持できなくなり、生命の危機にいたる急性の症候群のこと)や失神のことをめまいと訴える方もいるため、まずは血圧の測定がとても重要です。

低血圧ではショックを、高血圧では脳卒中を疑う一つのサインになります。

その他、脳卒中の可能性を確認するために目の動きや呂律が回っているか、顔や手足の感覚は正常か、動きに問題がないかなどを細かく診察することも必要でしょう。

必要に応じて、頭部CTや頭部MRIなどの画像検査を追加することもあります。

関連記事:知ってほしい脳卒中の危険な前兆・症状や脳梗塞との違いは?

めまいが起きたときの対処法

これまで解説してきたように、めまいの原因となる病気には重大なものも含まれます。

特に脳や心臓が原因で生じるめまいは命の危険もあるため、まずは一度最寄りの医療機関に相談するようにしましょう。

あまり脅かすようなことばかりでも良くないので、客観的なデータをお示しすると、めまいの原因の中で、脳が原因であると診断される場合は約5%程度とされています。

実際には耳が原因で起こる場合が7~8割を占め、その中でも「良性発作性頭位めまい症」や「メニエール病」でその半分を占めます。

どちらも安静にしていれば、自然におさまることもあるので、まずは自宅で横になりリラックスを心がけましょう。

それでも症状が強い場合や、再発を繰り返すようであれば、耳鼻科にご相談ください。

めまいが起きたら何科に行けばいい?

めまいの原因の7~8割が耳鼻科疾患とされています。

特にめまい以外の症状が無い場合や、めまいによって気分不良があるというだけであれば、耳鼻科を受診することをおすすめします。

しかし、めまいには重大な命に関わる病気が隠れています。

言葉が話せなくなったり急に手足に力が入らなくなったり、意識を失ったりするようなことがあれば、最寄りの内科を受診するのが良いでしょう。

特に血管を痛めやすい持病がある方(糖尿病、高血圧、高脂血症など)や、喫煙をされる方は注意が必要です。

場合によっては119番への救急要請も必要になります。

色々受診したけれども原因が良くわからない、もしくは精神的な要因ではないかと言われた、などあれば、是非精神科を受診してみて下さい。

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科在宅クリニックでは、常勤の内科医がめまいに対して適切な診療を行います。

また、頭部CTなども完備しており、めまいの詳しい検査も可能です。

また、必要に応じて精神科とも連携をとって対応させていただきます。

まとめ

「めまいがする」とは、一見良く聞かれるセリフではありますが、めまいの診療と言うのは実に医師泣かせのところがあります。多くが耳鼻科疾患であり、比較的緊急性は低い病気な一方で、脳卒中や心臓疾患など、死に至る病気が隠れていたり、精神科疾患に伴う場合は検査では原因がわからなかったりするからです。

「たかがめまい、されどめまい」

この記事を読まれた皆さんには、自分で大丈夫と判断することなく、一度最寄りの医療機関にご相談することをお勧めします。

高血圧・糖尿病だと腎不全になりやすい?腎不全になりやすい人の特徴

腎不全とは、腎臓の片方または両方が自力で機能しなくなった状態のことです。

原因としては、糖尿病、高血圧、急性腎障害などがあります。

症状としては、疲労、吐き気や嘔吐、むくみ、トイレに行く回数の変化、ブレインフォグなどです。

今回は、腎不全の概要や、腎不全になりやすい人の特徴、原因などについて詳しく解説していきます。

腎不全とは?

腎不全(腎不全)とは、片方または両方の腎臓が単独ではうまく機能しなくなることを意味します。

腎不全は、短い期間で急激に機能が悪くなる急性腎不全と、数か月~数年といった長い時間をかけて徐々に悪化する慢性腎不全があります。

腎不全は腎臓病の最も重い段階です。

治療しなければ命にかかわります。

腎臓の働きとは?

腎臓はこぶし大の豆のような形をした臓器です。

胸郭(きょうかく)の下、背中の方にあります。

ほとんどの人は2つの腎臓が働いていますが、腎臓が正常に働いている限り、1つだけでも十分生活できます。

腎臓にはいくつかの働きがあります。

最も重要な仕事のひとつは、体内の毒素を排出することです。

腎臓は血液をろ過し、老廃物を尿(おしっこ)として体外に送り出します。

腎臓が正常に働かないと、老廃物が体内に溜まってしまいます。

その結果、倦怠感や吐き気など様々な症状を引き起こします。

症状については後ほど、詳しく解説していきます。

関連記事:尿路感染症に高齢者がなりやすい理由|原因と症状について解説

腎不全になりやすい人の特徴

腎不全は誰にでも起こる可能性があります。

しかし、以下のような方は腎不全になるリスクが高くなります。

- 糖尿病の方

- 高血圧の方

- 心臓病を患っている

- 腎臓病の家族歴がある

- 腎臓の構造に異常がある

- 60歳以上である

- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などの市販品を含め、鎮痛剤の服用歴が長い

腎不全の人はどれくらい?

平成26年に行われた調査によると日本では、慢性腎不全の総患者数が29万6000人という結果だったと報告されています。

また、米国では毎年75万人以上が、世界では約200万人が罹患しています。

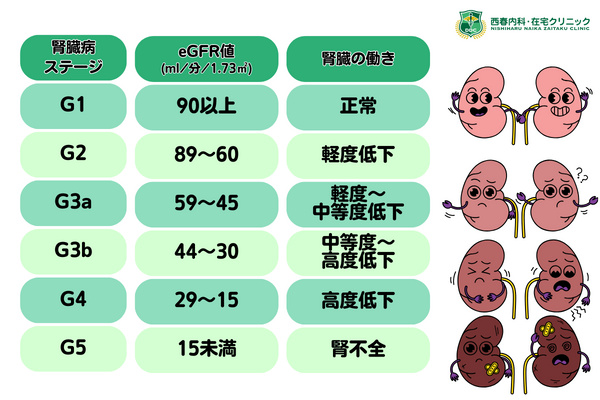

腎臓病のステージとは?

推定糸球体濾過量(eGFR)に応じて腎臓病の病期があります。

eGFRとは、腎臓がどの程度物質をろ過しているかを計算したものです。

正常なeGFRは約100です。

最も低いeGFRは0であり、これは腎機能が残っていないことを意味します。

腎臓病の病期には次のようなものがあります。

- ステージG1

GFRが90以上

この段階では、腎臓の損傷は軽度ですが、まだ正常に機能しています。 - ステージG2

GFRが89〜60に低下します。

腎臓の損傷はステージG1よりも進んでいますが、腎臓の機能はまだ正常です。 - ステージG3a

GFRが59〜45まで低下します。

腎機能が軽度または中程度に低下しています。 - ステージG3b

GFRが44〜30まで低下します。

腎機能が中程度または高度に低下しています。 - ステージG4

GFRが29〜15まで低下します。

腎機能が高度に低下しています。 - ステージG5

GFRが15未満。

腎臓が機能不全に近いか、完全に機能不全に陥っている状態。

関連記事:前立腺肥大は自然に治る?原因と症状、予防対策について解説

腎臓病の症状は?

腎不全の最初の警告サインは?

多くの人は、腎臓病の初期にはほとんど、あるいは全く症状がありません。

しかし、慢性腎臓病(CKD)は、元気だと感じても障害が残っていることがあります。

慢性腎臓病(CKD)や腎不全の症状は人によって異なります。

腎臓が正常に機能していない場合、以下の徴候に気付くことがあります。

- 極度の疲労(倦怠感)

- 吐き気や嘔吐

- 錯乱や集中力の低下

- むくみ(浮腫)、特に手、足首、顔の周辺

- おしっこの回数が増える

- けいれん(筋肉の痙攣)

- 皮膚の乾燥やかゆみ

- 食欲不振または食べ物が金属味になる

関連記事:膀胱ろうとは?在宅でのカテーテル交換時の注意点を解説

腎不全の最も一般的な原因は?

糖尿病と高血圧は、慢性腎臓病や腎不全の最も一般的な原因です。

糖尿病を管理しないと、血糖値が高くなります(高血糖)。

高血糖が続くと、腎臓だけでなく他の臓器にもダメージを与えます。

高血圧は、血液が体内の血管を力強く移動することを意味します。

治療せずに時間が経つと、余分な力が腎臓の組織にダメージを与えます。

腎不全は通常、すぐには起こりません。

腎不全を引き起こす可能性のある慢性腎不全の原因には、他にも以下のようなものがあります。

多発性嚢胞腎(PKD)

PKDは、両親のどちらかから受け継ぐ病気(遺伝性疾患)で、腎臓の中に液体の入った袋(嚢胞)ができます。糸球体疾患

糸球体の病気は、腎臓が老廃物をろ過する機能に影響を与えます。ループス

ループスは自己免疫疾患で、臓器障害、関節痛、発熱、皮疹を引き起こします。また、予期せぬ原因で腎不全が急速に進行することもあります。

また、急性腎不全(急性腎障害)といって、腎臓の機能が突然失われることがあります。

急性腎不全の場合、数時間から数日で発症しますが、その多くは、一時的なものです。

急性腎不全の一般的な原因は以下の通りです

- 自己免疫性腎疾患

- 特定の薬剤

- 重度の脱水

- 尿路閉塞

- 心臓病や肝臓病などの未治療の全身疾患

関連記事:自己導尿の目的とは?カテーテルとの違いや男女別の手順を解説

腎不全の診断方法は?

腎臓を評価し腎不全を診断するために、さまざまな腎機能検査を実施します。

一般的な検査には以下のようなものがあります。

血液検査

血液検査では、腎臓が血液中の老廃物をどの程度除去しているかを調べます。尿検査

尿検査では、おしっこに含まれるタンパク質や血液などの特定の物質を測定します。画像検査

画像検査では、医療提供者が腎臓とその周辺を観察し、異常や詰まりを特定します。

一般的な画像検査には、腎臓超音波検査、CT、MRIなどがあります。

腎不全の治療法は?

腎不全の治療は、問題の原因や程度によって異なります。

慢性疾患の治療によって腎臓病の進行を遅らせることができます。

腎臓が徐々に機能しなくなった(慢性腎臓病)場合、健康状態を把握し、腎機能をできるだけ長く維持することができます。

これらの方法には以下のようなものがあります

- 食事療法

- 運動療法

- 薬物療法

腎不全に陥った場合は、生命を維持するための治療が必要です。

腎不全には主に2つの治療法があります。

人工透析

透析は血液をろ過する働きがあります。また、透析には血液透析と腹膜透析の2種類があります。

血液透析

血液透析では、機械が定期的に血液をきれいにしてくれます。ほとんどの人は、病院や透析クリニックで週に3〜4日血液透析を受けます。

腹膜透析

腹膜透析では、医療従事者が透析液を入れたバッグを腹腔内のカテーテルに装着します。透析液はバッグから腹膜に流れ込み、老廃物や余分な水分を吸収して再びバッグに排出されます。

自宅で腹膜透析を受けられることもあります。

腎移植

傷ついた腎臓の代わりに、健康な腎臓を移植します。

健康な腎臓(ドナー臓器)は、死亡したドナーから提供される場合と、生体ドナーから提供される場合があります。

健康な腎臓が1つあれば、問題なく生活することができます。

関連記事:【尿管結石で悩んでいる方必見】痛みを和らげる方法や病院での治療について

腎不全はいつまで生きられますか?

透析や腎移植を受けなければ、腎不全は致命的です。

治療を受けなくても、数日から数週間は助かるかもしれません。

透析を受けている場合、平均余命は5〜10年です。

長い人で30年生きられる人もいます。

腎移植を受けた場合、生体ドナーから腎臓をもらった場合の平均余命は12〜20年です。

死亡したドナーから腎臓をもらった場合の平均余命は8〜12年です。

腎不全の治療にはどのような薬が使われますか?

腎臓病の原因に応じて、以下の薬が処方されます。

アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬・アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)

これらの薬は血圧を下げるのに役立ちます。

利尿薬

これらは体内の余分な水分を排出するのに役立ちます。

スタチン

コレステロール値を下げる薬です。

エリスロポエチン刺激薬

貧血がある場合、赤血球を増やすのを助けます。

ビタミンDとカルシトリオール

これらは骨量の減少を防ぎます。

リン酸結合剤

これらは血液中の余分なリンの除去を助けます。

腎不全を予防するには?

腎不全や慢性腎臓病は元には戻りませんが、腎機能を維持するための対策をとることはできます。

健康的な習慣や日常生活を送ることで、腎臓の機能が低下するスピードを遅らせることができます。

慢性腎臓病(CKD)や腎不全を発症している方は、以下のことに注意しましょう。

- 腎機能をモニターする

- 血糖値を正常範囲に保つ(糖尿病の方)

- 血圧を正常範囲に保つ

- 禁煙

- タンパク質やナトリウムの多い食品を避ける

- 定期的な受診

受診のタイミングは?

以下のような腎不全の危険因子がある場合は、病院への受診を推奨します。

- 高血圧、おしっこの習慣の変化、むくみ、ブレインフォグ、吐き気や嘔吐

- 糖尿病

- 腎臓病の家族歴

- 過去に腎臓を痛めたことがある

- 非ステロイド性抗炎症薬を定期的に服用している

関連記事:尿漏れの原因は男性と女性で違う?予防になるトレーニング対策も紹介

西春内科・在宅クリニックで出来る事

慢性腎不全は進行してしまうと改善が非常に難しい病気であることがわかると思います。

ですから、最も重要なのは進行を予防することです。

当クリニックでは慢性腎不全の診断・慢性腎不全の進行を予防する治療が可能です。

診断には尿検査・採血検査が可能ですし、超音波検査とCT検査で詳細な評価が出来ます。

予防治療としては、高血圧症・糖尿病などの生活習慣病の食事指導・運動指導やお薬による治療、糸球体腎炎やループス腎炎に対するステロイド維持療法などが可能です。

また、腎不全に纏わる症状の改善も行えます。

むくみに対する利尿薬の処方や貧血の治療、骨を弱くしないような治療が可能です。

透析治療や腎臓移植は当クリニックでは出来ませんので、専門病院を紹介致します。

慢性腎不全に対する医療を積極的に行っているクリニックでございますので、いつでもご相談・ご来院頂ければと思います。

まとめ

腎臓は体内の老廃物や余分な水分を排出する重要な働きをしています。

腎不全になると、腎臓が効果的に働かなくなります。

適切な治療を受けなければ命に関わります。

透析や腎移植を受けることで、長生きを続けることができます。

治療計画には、薬の服用や特別な食事療法も含まれます。

治療、投薬、生活習慣の改善、その他の治療計画について疑問や不安がある場合は、医師に相談しましょう。

乾燥で咳が止まらないのはなぜ?咳の特徴や悪化させないための方法を紹介

秋も次第に深まり、ずいぶんと空気が乾燥するようになってきました。

乾燥すると咳がでて困ると言う方もいらっしゃるかと思います。

今回はそんな空気の乾燥と、咳について解説を行いたいと思います。

乾燥で咳が止まらない原因

空気が乾燥すると、喉ではいったいどの様な変化が起こっているのでしょうか。

まず、人間が呼吸によって空気を取り込むのは、空気中に溶けている酸素を体内に取り込むためです。

酸素は体内に取り込まれると、食事から吸収した栄養分子と酸化反応を起こし、人間の細胞が活動するエネルギーを生み出します。

エネルギーを取り出すと、二酸化炭素が生れますが、それをさらに肺を通じて体外へ排出するまでの過程を、呼吸と呼んでいます。

鼻や口から取り込んだ空気が肺に届くまでを気道と呼びます。

気道には、加温、加湿、クリーナーの役割が備わっており、肺の中が無菌状態になるように保っています。

空気には当然酸素以外にも様々なものが混ざっています。

目に見えないウイルスやばい菌、ダニやほこり、その他のアレルギー物質などは、体内への侵入を防がなければなりません。

そういった異物を体内へ侵入させない、体外へ追い出そうとするのが、咳の役割です。

咳は生体防御反応の一種になります。

また、咳には気道にたまった痰を、体外に排出する役割もあります。

気道の表面には、細かい毛と、粘液が存在しており、潤った状態を維持して保護しています。

この粘液が、ウイルスやばい菌、ほこりなどをからめとったものが痰となり、細かい毛によって運ばれていき、最後は咳によって体外へ排出される仕組みになっています。

しかし、空気が乾燥するとそれらの防御機能が低下してしまい、気道は炎症や感染症を起こしやすくなってしまい、咳や痰が出やすくなってしまうのです。

関連記事:免疫力を高める方法や食べ物について|低下してしまう原因も解説

乾燥による咳の特徴とは

咳空気の乾燥によって咳がでる、場合によっては痰が出るという事は、気道の防御機能が低下して、すでに何らかの炎症や感染症に罹患してしまった可能性が高いと言えます。

また、病的な咳は、続いている期間によって3種類に分けられます。

① 急性咳そう(3週間未満の咳)

ウイルスやばい菌などの感染症、気管支炎などが該当します。乾燥によって生じた咳であれば、おおむね急性咳そうにあたります。

② 遅延性咳そう(3週間以上8週間未満の咳)

急性咳そうの原因となった感染症が治ったあとに、咳だけが残るケースがほとんどです。

③ 慢性咳そう(8週間以上続く咳)

咳喘息、副鼻腔炎、後鼻漏、逆流性食道炎、心因性や薬剤性などが挙げられます。

咳喘息かもしれないチェック項目

長い期間咳がとまらないため病院に受診したら、咳喘息と言われた方もいらっしゃるかもしれません。

咳喘息とは、一般的に喘息(気管支喘息)と言われる疾患の一種なのですが、典型的な喘息のように、「ヒューヒュー」と言った笛のような呼吸音や呼吸困難感などの症状は伴わず、咳だけが唯一の症状である病気です。

ただ、咳喘息の約30パーセントで気管支喘息に移行すると言われており、早い段階から治療を行うことが推奨されてします。

診断に際しては、病歴や身体症状を確認した上で総合的に判断されますが、下記に咳喘息の診断基準を簡易的に示します。

- 喘鳴(ヒューヒューなどの呼吸音)を伴わない咳が8週間以上続く

- 気管支拡張薬が有効である

- 気管支喘息にかかったことはない

- 8週間以内に風邪などを引いていない

- 気道が過敏になっている

- 咳を引き起こすアレルギー物質などに反応して咳がでる

- 胸部レントゲンで以上はみつからない

※さらに簡略化して①②を満たせば咳喘息と診断されることがあります。

また、「からだケアナビ」にわかりやすいチェックシートがあったので、こちらも参考にしてみてください。

□咳が一旦出るとせき込んで止まらなくなる

□夜、横になるとせきこんで寝付きにくい

□夜中にせき込んで目が覚めることがある

□冷気、寒暖差でせき込む

□電車や人ごみの中でせき込む

□たばこの煙や強い香水が苦手

□風邪の後に激しい咳が続いた経験がある

□咳は激しいが息苦しさやゼイゼイと言う音はない

□子供のころ、小児喘息だった

□喉のイガイガを取り除こうと咳をした結果、せき込む

※上記の項目に3つ以上当てはまる場合は咳喘息の可能性があります。

関連記事:高齢者がなりやすい肺炎の症状|急変したときの対応や治療について

咳を悪化させてしまうかもしれない要因

咳を悪化させるかもしれない要因として以下のものがあります。

- 喫煙もしくは受動喫煙

- アレルギー物質(花粉やハウスダスト、ダニ、ほこり、ペットの毛など)

- アルコール

- アスベストなど環境的な要因

- 逆流性食道炎や後鼻漏といった身体的な疾患

- 薬の副作用

- ストレスの蓄積

乾燥による咳を止める・抑える方法は?

乾燥により気道の防御機能が低下してしまうことを解説しました。

まずは、室内の空気を乾燥させない対策が重要と言えます。

加湿器を用いたり、洗濯物を部屋干しにする、洗面器やバケツなどに水を張って置いておくなど、室内が乾燥しない工夫をしましょう。

湿度計は自宅に無い方も多いかと思いますが、現在の湿度がどのくらいかを客観的に把握することはとても重要なので、是非購入をご検討ください。

ちなみに、室温が25℃~28℃くらいであれば、湿度は50%~60%が適正とされています。

また室温が18℃~25℃くらいであれば、湿度は40%~50%が適正とされています。

また喉のうるおいを手助けする方法とてしては、水分をしっかりとることや、のど飴などを使用すること、さらにはこまめにうがいすること、マスクを着用すること、などが挙げられます。

いずれにせよ、乾燥は咳を誘発、悪化する可能性があるので、十分に対策をとるようにしましょう。

関連記事:高齢者に多い誤嚥性肺炎は治るのか|急変したときの対応法について

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科在宅クリニックでは、常勤の内科医にて、つらい咳症状に対して丁寧に診察を行い、必要に応じて検査を行い、治療に結び付けていきます。

CT撮影など、より詳しい検査も可能となっています。

咳の症状でお悩みの場合、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

空気の乾燥は、気道の防御機能を低下させて、ウイルスやばい菌の侵入を許してしまうことで、感染症にかかりやすくしてしまいます。

油断せず、甘く見ず、しっかりと室内を加湿したり、こまめに水分をとったり、うがいをするなどして、元気に秋、そして冬を乗り切っていきましょう。

参考文献

乾燥する季節は咳喘息にご用心 | 知っておきたい病気・医療 | からだケアナビ

腎ろうとは?どんな人が対象になるのか?在宅における注意点を解説

腎ろう は腎臓から膀胱への尿の通り道である尿管の通りが悪く、腎臓の機能が悪くなってしまうことを防ぐための手段です。

また、身体に管が入ることになるため、管理には注意が必要です。

今回は、腎ろうを造設する目的や対象となる患者、注意点などについて詳しく解説していきます。

| 膀胱 =骨盤の中にある袋状の臓器 |

腎ろうとは?

腎ろうは背中から腎臓に穴をあけて、チューブ( カテーテル )を留置し、尿の流れを確保する方法です。

腎臓で作られた尿は、尿管を通り、 膀胱 へ流れていきます。

膀胱 に溜められた後、尿道から排出されるというのが正常な流れです。

ところが 悪性腫瘍 の尿路への 浸潤 (*1)や尿路損傷により腎臓から膀胱 までの尿の流れが妨げられてしまいます。

すると腎臓から先へ尿を流すことができなくなり、そのまま放っておくと腎不全になってしまいます。

そのため腎臓から尿を外に出すための方法として腎ろうが必要になってきます。

| *1浸潤 =がん細胞が周囲の組織へ広がること。=悪性腫瘍の尿路への浸潤とは、正常部分に悪性腫瘍が侵入に正常構造を破壊するということ |

腎ろうの対象となる患者・適応疾患について

腎ろうの目的は大きく分けると尿路変更、泌尿器尿路内視鏡(*1の2つあります。

腎ろうを造設し、長期で管理が必要になるのは尿路変更の場合です。

今回は尿路変更について解説していきます。

尿路変更は、以下に対して、腎機能を守る目的で行われます。

- 尿管結石 による尿管閉塞(*2)

- 尿管 浸潤 による尿管閉塞(*2)

- 尿管ステント留置(*3)が困難な尿管閉塞(*2)

- 悪性腫瘍 の尿管圧迫

尿管閉塞状態で、特に尿管ステント留置(*3)が不可能な場合に適応となります。

その際、具体的な適応疾患としては、以下のようになります。

- 尿管結石 嵌頓 (*4)状態

- 胃癌などの消化器癌による腹膜転移や子宮癌などの婦人科癌による尿管圧迫

- 尿管 浸潤 のある場合

| *1泌尿器尿路内視鏡 =膀胱や尿道を内視鏡で観察する検査 *2尿管閉塞=腎臓、尿管、膀胱、尿道など、尿が通過する経路(尿路)のどこかが詰まり、尿の流れが遮断された状態 *3尿管ステント留置=腎臓と膀胱をつなぐ尿管が塞がらないように、尿管ステント(拡張可能な網目状の小さい金属製の筒)という管を留置する施術 *4嵌頓 =腸の一部がヘルニア門に挟まり込んで、おなかのなかに戻らなくなってしまった状態 |

腎ろうとウロストミーの違い

尿路変更には腎ろうと別の方法としてウロストミー(尿路ストーマ)があります。

ウロストミーは回腸導管や尿管皮膚ろうといった尿路変更術によって造設されます。

尿の出口はお腹からに変更となります。

新しく作られた尿の出口に尿を溜めておくストーマ装具を着用して、適宜交換する必要があります。

ウロストミーを造設する原因のほとんどが膀胱癌で 膀胱 を摘出したことによるものです。

また、腎ろうではなく、ウロストミーを選択するためには尿管が利用できることが必要です。

なので、尿管閉塞状態の場合にはウロストミーではなく腎ろうを選択することになります。

腎ろうに痛みはある?

腎ろうを造設する際には麻酔をして行いますが、麻酔が切れると最初のうちは管の入っている箇所に痛みを感じることがあります。

次第に痛みは和らいできますが、落ち着いてからも管が動くことで痛みを感じてしまう方はいらっしゃいます。

なので、管の固定の仕方や、強く引っ張ったりしないよう注意が必要です。

在宅での腎ろうのカテーテル交換時の注意点

在宅で腎ろうのカテーテル 交換を行うために、レントゲン撮影設備を利用しなくても交換が可能です。

しかし、腎ろうを造設した後、カテーテル(*1)の通り道がしっかりと形成されるまでに1ヶ月ほどかかります。

腎ろう造設後、数回は泌尿器科での交換が必要になります。

カテーテルの通り道がしっかりと形成された後、レントゲン撮影設備を使用しなくても、カテーテル交換をスムーズに行えることが確認できれば、

在宅でのカテーテル交換が可能と考えられます。

また、 カテーテル 交換がスムーズに行えず、うまく入らない場合や、抜けてしまってしばらく時間が経過してしまった場合には、在宅でのカテーテル交換は困難になります。

そのため、対応可能な医療機関へご紹介させていただくことになります。

| *1カテーテル =体内に挿入して、検査や治療などを行うための柔らかい細い管 |

腎ろうはいつまで続ける必要がある?

腎ろうを造設した後は尿やカテーテル自体の管理に注意をしなくてはならないため、これまでの生活とは大きく変わってしまいます。

徐々に腎ろうに慣れていくとはいえ、いつまで続けなくてはいけないのかと考えるのは当然のことです。

腎ろうをいつまで続ける必要があるのか、ということについては、原因が何であるかが重要です。

尿管結石が原因である場合には結石を取り除くことで腎ろうが不要になる可能性はあります。

悪性腫瘍 による尿管閉塞であれば、悪性腫瘍(*1)が改善しない限りは腎ろうは一生必要となります。

| *1悪性腫瘍 =腸の一部がヘルニア門に挟まり込んで、おなかのなかに戻らなくなってしまった状態 |

腎ろうの脇から尿が漏れる時は

腎ろうによって腎臓で作られた尿はカテーテルを通じてバッグへ回収されます。

しかし、カテーテルの脇から漏れてしまうこともあります。

ほとんどの尿がバッグへ回収できており、多少漏れている程度であれば、あまり気にする必要はないです。

しかし、ほとんどが漏れてしまうような場合には注意が必要です。

原因としては、以下の場合が考えられます。

- カテーテル内に汚れが詰まっている

- カテーテルの先端の位置が悪い

- カテーテルが折れ曲がってしまっている

ご自身で対処可能な問題もあれば、カテーテル交換が必要な場合もあります。

そのため、原因がわからない場合には医療機関へご相談いただくことをお勧めいたします。

関連記事:自己導尿の目的とは?カテーテルとの違いや男女別の手順を解説

腎ろうからの尿量が少ない時は

腎ろうから流れてくる尿量が少ない場合に原因として考えられるのは、以下の通りです。

- 脱水状態で作られる尿量が減っている

- 前述の脇漏れの原因と同様でカテーテルに異常がある

脱水状態については水分補給や点滴で対応が可能です。

カテーテルの異常については前述の通り対応が可能です。

何が原因なのかよくわからない場合やご自身で解決が難しい場合には、医療機関へご相談いただくことをお勧めいたします。

腎ろうの予後について

腎ろうは腎臓を貫いて 腎盂 (*1)までカテーテルの先端が入っています。

そのため、腎臓への影響はないのか不安に感じられる方がいらっしゃるかもしれません。

腎ろうを造設した直後は腎臓から出血することがあります。

一時的に腎臓の機能が低下することはありますが、大きく低下することは稀です。

また、長期間の腎ろう管理となることが原因で腎臓の機能が低下するということもないので、心配する必要はありません。

| *1腎盂 =腎臓の中の尿が通る部分 |

訪問診療での対応

訪問診療では腎ろうの カテーテル を交換し、適切に固定するといった処置を自宅や施設で行うことができます。

また、腎ろうから尿が流れてこないなど、腎ろうに関わるトラブルについて簡単なものであれば、医療機関まで行くことなく、自宅や施設で対応することが可能です。

西春内科在宅クリニックができる対応

腎ろうの カテーテル は少なくとも月に1回交換が必要です。

そのため、通院が難しい方は自宅や施設での交換ができると負担が軽減します。

西春内科在宅クリニックでは在宅医療でのカテーテル交換が可能です。

カテーテル管理についても丁寧に指導させていただきます。

他にも様々な不安があるかと思いますので、ご相談いただいたことについて親身に対応したいと考えております。

まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

今回は、腎ろうを造設する目的や対象となる患者、注意点などについて詳しく解説しました。

腎ろうは造設した後、一生付き合っていかなくてはならないことがほとんどであり、

管理の仕方が大切です。

記事を読んでいただき、今後腎ろう管理が必要になりそう、

現在腎ろう管理しているけれど今後の管理が心配

という方は、ぜひご相談ください。

【参考文献】

「がん患者の泌尿器症状の緩和に関するガイドライン2016年版」日本緩和医療学会

ストレートネック(スマホ首)の症状|改善策や原因について解説

最近肩こりや頭痛が酷くなっていませんか?

もしかするとその症状はストレートネック(スマホ首)によるものかもしれません。

一人1台は当たり前になったスマートフォンやパソコンの使用が多い方必見!!

今回はストレークネックの原因や症状、対処法などについて詳しく解説していきます。

ストレートネック(スマホ首)とは

通常であれば首の骨(頸椎といいます)は前方に緩やかに湾曲しています。

この湾曲があることで頭の重量を支えるクッションとなっています。

しかしながらスマホの長時間の使用で首の湾曲がなくなり真っ直ぐになる状態をストレートネックといいます。

このストレートネックの状態では頸部から肩にかけて頭部の重量が強くかかり様々な症状が出現することになります。

関連記事:なぜ眼精疲労で頭痛になるの?効果的なツボや予防対策を紹介

ストレートネック(スマホ首)になる原因

ストレートネックになる原因として最も多いとされているものがスマートフォンの長時間の使用です。

そのほかにはパソコンの長時間の使用や猫背による体勢の悪化、外傷なども原因となります。

スマートフォンが原因となることが多い理由として、スマートフォンを使用する姿勢は背中の骨(肩甲骨といいます)と首の緊張を起こしやすいためです。

またスマートフォンは長時間同じ姿勢で使うことが多いことも原因とされています。

関連記事:VDT症候群とは?スマホが原因?|症状のチェック項目や治療について

ストレートネック(スマホ首)が引き起こす症状

それではストレートネックがどのような症状を引き起こすのでしょうか?

以下に起こりうる症状を説明します。

首や肩のこり、痛み

前述した首から肩甲骨の筋肉の緊張によって肩こりや首のこりが現れます。

ストレートネックでは一番はじめに出ることが多い症状です。

頭痛(筋緊張性頭痛)

肩や首の筋肉が長時間緊張することで頭痛を引き起こします。

この肩こりから生じる頭痛を筋緊張性頭痛といいます。

腕や手の痺れ、痛み

頸椎からは腕や手先に繋がる神経が出ており、ストレートネックとなることで神経を圧迫することがあります。

神経が圧迫されることで腕から手先にかけて痺れを感じることがあり、症状が進行することで痛みが生じることもあります。

関連記事:ドケルバン病になったら病院に行くべき?|自宅でできる対処法も紹介

眼精疲労

ストレートネックに加えて長時間のディスプレイの注視によって眼精疲労を併発することが多いです。

眼精疲労によりドライアイや頭痛が悪化することがあります。

関連記事:なぜ眼精疲労で頭痛になるの?効果的なツボや予防対策を紹介

めまい・吐き気

首の筋肉からは自律神経に影響を与える神経が出ているため、ストレートネックにより自律神経調節機能が乱れることがあります。

これによりめまいや吐き気が出現することがあります。

ストレートネック(スマホ首)が重症化するとどうなる?

ストレートネックは初期であれば軽度の症状のみ現れ、その段階で適切な対応をとれば重症化するリスクは低いです。

しかしながら重症化することで頚椎椎間板ヘルニアになり持続的な痛みを生じたり、持続する症状から抑鬱状態となる可能性があります。

これらの症状により日常生活に支障をきたすようになる可能性すらあります。

ストレートネック(スマホ首)かもしれないセルフチェック診断

ストレートネックかもしれないと思った時は以下の項目をチェックしてみることをお勧めします。

鏡を使って自分の姿勢を確認する

鏡の前に立ち、側面から自分の姿勢を確認してください。

正常な姿勢では、耳の後ろ、肩、腰、臀部、くるぶしが一直線上に並んでいるはずです。

もし、首がまっすぐではなく前方に突き出しているように見える場合、ストレートネックの可能性があります。

壁を背にして立つと耳の後ろ、肩、腰、臀部、くるぶしが一直線上にあるかどうか分かりやすいです。

首の可動域をチェックする

首の前後の可動域を確認してください。

正常な首のカーブがある場合、首を前方に曲げたり、後ろに曲げたりすることができるはずです。

ストレートネックの場合、首の可動域が制限されている可能性があります。

これらのセルフチェックが当てはまる場合はストレートネックの可能性があります。

ストレートネック(スマホ首)の治し方・ストレッチ方法

ではストレートネックを疑う症状がある場合、治し方はあるのでしょうか?

ストレートネックは起こさないように予防することが大事ですが予防かつ治療にもなるストレッチ方法があります。

やり方は両肘を肩の高さに上げたのち、徐々に上げていき限界になったらゆっくりと後ろに引くだけです。

これを3−5回行うことで頸部から肩にかけての筋緊張が和らぎストレートネックの改善・予防となります。

注意点としては痛みがあるようならば無理に行わず、痛みのない範囲で肩を動かすようにしましょう。

またご自宅でストレッチポールを用いたストレッチをお風呂上がりに行うこともお勧めです。

関連記事:高齢者の足のむくみの原因とは|放っておくと危険な理由も解説

西春内科在宅クリニックができる対応

ストレートネックによると思われる症状でお悩みでしたら一度西春内科在宅クリニックにご相談してください。

ストレートネックは様々な症状を呈しますが、お悩みの症状がストレートネック以外の病気が原因となっている可能性もあります。

まずは西春内科在宅クリニックで症状の原因を診断し、適切な治療を受けてみてはいかがでしょうか?

まとめ

今回はストレークネックの原因や症状、対処法などについて詳しく解説しました。

いかがでしたでしょうか?

ストレートネックは適切な対応を取れば決して怖い病気ではありません。

今回の説明でみなさんの悩みが解消されれば幸いです。

参考文献

‣ Damasceno GM, Ferreira AS, Nogueira LAC, Reis FJJ, Andrade ICS, Meziat-Filho N. Text neck and neck pain in 18-21-year-old young adults. Eur Spine J. 2018 Jun;27(6):1249-1254. doi: 10.1007/s00586-017-5444-5. Epub 2018 Jan 6. PMID: 29306972.

‣ Hansraj, Kenneth K. “Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head.”SurgTechnolInt25.25 (2014): 277-9

認知症が一気に進む原因とは?入院すると急激に悪化する?

以下皆さん、認知症について深く考えたことはありますか?

認知症は予防法をうまく生活に取り入れておくと、万が一認知症になった後でも、症状の進行がゆるやかになり、生活の質を保つことができます。

いつまでもはつらつとした生活を送りたいですよね。

そこで今回は認知症が一気に進む原因や日頃からできる予防、対策法などについて詳しく解説します。

認知症が一気に進むかもしれない原因

認知症の進行速度は人によって大きく異なります。先ほど紹介した認知症の種類や個人個人の遺伝的要因ももちろん絡みますが、生活スタイルでも進行速度が変わる場合があります。

ここでは、認知症が一気に進む原因について確認しておきましょう。

早期に発見できなかった

まずはなんといっても早期に発見できたかが非常に重要です。

認知症の発症初期は緩やかに進行しても、ある時点から急激に症状が重くなることもあります。

かなり進行してしまってから実は認知症だったとわかるケースでは、発覚して間もなく症状が一気に進むといったこともありえます。

早期発見には本人よりも周りの人が気付てあげることが効果的です。身近な人が「最近物忘れがひどいな」と感じたら、物忘れ外来などの病院を受診することを勧めてあげましょう。

どこを受診すればいいかわからない場合は、各地区の地域包括支援センターに連絡をすれば適切な医療機関を紹介してもらえます。

脳への刺激が少ない

脳の細胞は何らかの刺激を受けることで活性化し、使わなければその機能はみるみるうちに低下していきます。

日々刺激的なこともなく、脳の機能を使わない生活を続けてしまうと脳が委縮し、結果として認知症の進行を早めることに繋がるでしょう。

独居の高齢者が外出する機会が極端に減ったり寝たきりの生活が続き、認知症を発症してから誰にも気付かれずに進行してしまっていたというケースがよく見られます。

強いストレス

過度なストレスが認知症の進行に悪影響を及ぼす場合もあります。ストレスを受けたときに分泌されるコルチゾールというホルモンは、適量であれば様々なメリットがありますが、分泌されすぎると記憶力の低下などといった副作用があり、認知症を進行させる恐れがあるとされています。

また、他人からの過度な責によって無気力状態になってしまうと活動量が減り、認知症の進行を早める結果に繋がることも。

さらには病気や怪我による入院、施設への入居、身近な人の死といった急激な環境の変化でも強いストレスを感じ、認知症が一気に進行した例が報告されています。

認知症の進行を遅らせるためには脳への適度な刺激が必要ですが、過度な刺激はストレスとなって認知症を悪化させてしまう恐れがあることを覚えておきましょう。

認知症の種類と特徴

世間では「認知症」と一括りにされていますが、大きく分けて下記の4種類に分類されています。

- アルツハイマー型

- レビー小体型

- 脳血管型

- 前頭側頭型

それぞれ原因や症状の現れ方が異なるため、初期の兆候を見逃さないためにも、認知症の各種類について確認しておきましょう。

アルツハイマー型

認知症の中で最もメジャーな型で、「アルツハイマー病」と呼ばれているのは、実はアルツハイマー型の認知症のことです。

アルツハイマー型認知症は脳にアミロイドβというたんぱく質が蓄積することと、神経線維が変性してしまうのが特徴です。

初期に見られる症状としては、

- 数分~数時間前など、ごく短期間のことを忘れる

- よく使う言葉なのにとっさに出ない

- 親しみのある人や物の名前が出てこない

- 大切なものをよく失くす

- 好きだったことに急に興味を示さなくなる

といったものが挙げられます。いわゆる認知症の特徴に当てはまれば、まずはアルツハイマー型を疑うとよいでしょう。

レビー小体型

レビー小体型認知症は、認知機能が正常なときとそうでないときの波が激しいのが特徴です。高齢者になると認知症でなくても物忘れが多くなってくるので、認知症を疑われにくいのが厄介な点といえるでしょう。

しかし他の認知症と決定的に違う点があり、

- 幻視

- パーキンソン症状

- 睡眠中の異常行動

- ネガティブすぎる言動

- めまいや立ちくらみ

上記のような症状が見られやすいことです。

実際にはないものが見えていると発言したり、動作が緩慢になったり小刻みに震える様子が見られた場合にはレビー小体型を疑いましょう。

脳血管型

脳梗塞や脳出血によって脳の一部に十分な血液が供給されなくなり、その結果脳の一部の機能が低下して認知機能に影響を及ぼします。

認知機能に関する症状はアルツハイマー型とよく似ていますが、脳卒中の前後で明らかに認知機能の低下が見られる場合は脳血管型であることが濃厚です。

前頭側頭型

文字通り社会性や倫理観を司る前頭葉、知識や記憶を司る側頭葉に何らかの障害が起こることで発症する認知症。

- 社会性の欠落(万引き、信号無視など)

- 性格が暴力的になる

- 自分や他人に無関心になる

- 同じ行動を繰り返す

上記のような症状が見られるようになります。一方で認知機能の低下はあまり目立たないことも。

そのため認知症ではなく他の精神疾患などと診断されることも少なくない病気です。

認知症になりやすい人の特徴

認知症については数々の研究が世界中で行われており、認知症になりやすい人の特徴はかなりわかってきています。

まずは年齢ですが、言うまでもなく歳を取るほど認知症になりやすくなります。

これはイメージしやすいと思いますが、とはいえ歳をとるとみんなが認知症になるわけではありません。

そこで2017年にLancetと呼ばれる学術雑誌に掲載された認知症のリスク因子に関わる研究を紹介します。

それによると、認知症になりやすい 人の特徴との言える認知症のリスク因子としての以下の12個が挙げられました。

|

上記のうち、特に高血圧や糖尿病は肥満や喫煙、運動不足、アルコールの過剰摂取は、いわゆる生活習慣病とも言われます。生活習慣病をもっていると、それだけ認知症になるリスクが高いと示唆されているのです。

これらの12個の因子には修正可能なものもあるため、当てはまる人は積極的に改善していく必要があります。

これらの因子に当てはめると、実に全世界の認知症患者の40%がこれに当てはまります。要するに認知症になりやすい 人の特徴とも言えます。

理論的には上記12個の因子を修正すれば認知症の発生リスクを40%も軽減し、また発症したとしても発症時期を遅らせる可能性があります。これは我々現場の医師からすればとてつもない効果です。

また、社会的孤立という因子は、さらに詳しくみると性格と深く関わっています。

どのような人が社会的孤立をしやすいかというと、気が短くてイライラしやすい性格の人は時間とともに人との関わり合いが減ってきて最終的に孤立する可能性が高くなります。

他人との協調性が低い人も孤立しやすいため注意が必要です。また他にもマイナス思考でネガティブな口癖をもっているような人はうつ病を発生しやすいので、結果的に認知症のリスクが高いといえます。

「自分に当てはまっているな」と思った方は、将来認知症にならないためにも少し改善が必要かもしれません。

Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30367-6/fulltext

認知症は入院すると急激に悪化する?

医療の現場でしばしば見られるケースとして、認知症のある人が認知症以外の原因で入院・治療し、入院中や入院後に認知症が一気に進むことがあります。

これは入院することでベッド上での生活を余儀なくされた結果、食事の用意や洗濯・掃除などの日常生活を一時的にしなくなり、生活にハリがなくなって脳への刺激が減ったことで認知症が一気に進行したと考えられています。

生活環境の変化に人は非常に敏感です。

認知症になる前から万病の元である高血圧や糖尿病、肥満などを予防し入院する必要がないようにするのが理想です。また認知症になってからは、より一層入院しなくて済むような健康管理が重要となるでしょう。

認知症の症状について

認知症の症状は大きく分けて中核症状と行動・心理症状があります。具体的に見ていきましょう。

中核症状

中核症状とは認知症の症状の中心であり、記憶障害や見当識障害が挙げられます。

記憶障害

記憶障害は認知症の症状として最も有名です。

しかし単なる物忘れなのか、問題のある物忘れなのかの判断は意外と難しいと思います。

少しでもおかしいと思ったらすぐに上記のような専門施設に相談して欲しいですが、一つの目安を紹介します。

患者さんでもよく「最近物忘れがひどくて、昨日食べたご飯がなんだったがすぐ思い出せないんです、私って認知症なんでしょうか?」と心配されている方がおられます。

ただ知っておいて欲しいのは、人間は忘れる生き物です。それは普通のことです。

しかし昼ごはんを「食べた」という事実自体を忘れてもう一度ご飯を食べるというのは問題のある物忘れです。

他にも初めて会った人の名前をすぐ忘れたというのは割とあることですが、昔から知っている友人の名前が出てこないのも問題のある物忘れです。

これを専門用語でいうと短期記憶と長期記憶といい、短期記憶は忘れて当然なので普通のことですが、友人の名前や自分の電話番号などは長期記憶に分類され、これを忘れるのは問題があります。

これらの例を一つの目安にして、認知症の早期発見に役立ててください。

見当識障害

「見当識障害」は聞き慣れない言葉かもしれません。

見当識とは現在の日時や時刻、また今自分がどこにいるかなどの状況の把握のことを言います。

医療の現場では意識レベルの評価などに用います。認知症では、この見当識も障害されます。

認知症の方に今日の日付を聞くと、日にちを間違えるどころか月を間違えたり、季節を間違えたりすることもあります。

また場所もわからなくなるため普段住んでいる街で道に迷ったり、家に帰れなくなったりすることもあります。

以上のような障害の結果、様々な症状が出現します。

いくつか例を挙げましょう。

- 理解力が低下してお金の管理ができなくなる

- 運転がうまくできなくなる

- 今までできていた料理ができなくなったり、味付けなどがおかしくなる

- 家事の段取りができなくなったり、仕事の効率が落ちる

- 身だしなみが疎かになって季節にあった服を選べなくなる

我々人間は記憶や見当識といった能力を日常生活の中で無意識に使っており、これらが傷害されることにより様々な症状が引き起こされるということです。

行動・心理症状

行動や心理症状では、性格の変化が挙げられます。

例えば今まで熱心にやっていた趣味に興味を示さなくなったり、何をするのも面倒くさがったりします。

また、一人でいることを異常に怖がったり不安に思う一方で、些細なことで怒ったりイライラすることが多くなったりします。

また被害妄想が多くなり、自分のものが誰かに取られたと疑う「物取られ妄想」をいった症状が出現することもあります。

おそらくこれらは、認知症によって今まで生きてきて獲得した「我慢」など高度な脳機能がうまく働かなくなり、持って生まれた「気質」みないなものが前面に出てしまい、その結果上記のような様々な症状が出るのではないかと思います。

認知症の症状は、本当に人それぞれです。

>>アルツハイマーと認知症の違いは?原因や初期症状、なりやすい人の特徴について

日頃からできる認知症の予防と対策法

認知症の予防や対策法としてはすでに紹介した「修正可能な12個のリスク因子」である下記を改善する必要があります。

|

また、すでに認知症を発症している場合も同様です。1つずつ日頃からできる認知症の予防と対策法について見ていきましょう。

運動

運動は激しい運動よりも、散歩やジョギングといった有酸素運動が効果的です。

こういった有酸素運動は肥満の改善・予防に役立ちます。

また運動は思いつきで時々やるのではなく、日々できる程度の有酸素運動(頑張らなくてもいい程度)を毎日の習慣にすることが重要と考えます。

これらは認知症の予防だけでなく肥満の解消から高血圧や糖尿病、コレステロール異常などといった生活習慣病の改善にも効果的です。

どうしても「運動しなきゃ!」と思うと頑張りすぎて3日坊主になりがちですが、なんといっても重要なことは習慣化することです。まずはできる範囲で(5分くらいの散歩でも)十分なので、はじめてみましょう。

ここで一つ注意しなければいけない点があります。それは定期的な運動については、先述の「Lancet」の論文によると効果は患者の年齢によって異なるとされています。

一番効果的なのは中年の方と言われています。ちょうど生活習慣病が発症するくらいの年齢です。

それを過ぎて高齢者になりますとやや運動の重要度は下がります。

とはいっても運動がダメなわけではありませんので、自分のできる範囲の軽い運動を是非続けていただきたいと思います。

社会的孤立を防ぐ

認知症は社会や他者との関わりがなくなると発症しやすく、またすでに認知症の方は症状が早く進行します。

これは社会や他者と触れ合うことは、コミュニケーションなどの様々な脳の活動を無意識に行う必要があり、言うならば最高の「脳トレーニング」になるからです。

人間は社会性を持つ生き物です。趣味などがあるならぜひそれを大事にして、それを通じて社会との関わりを持ち続けましょう。

趣味がこれといってない方は、是非色々な知らない世界を覗いてみて、積極的に趣味を持ちましょう。

どうしてもそういったことができない場合は、指先を使ったような手遊び、例えば裁縫なども脳トレーニングになりますので検討してみてください。

生活習慣病を治す

上記の修正可能な12個のリスク因子の中に高血圧や糖尿病といった生活習慣病も入っています。

これらの病気は医師による適切な対応が必要ですが、ご自身でも食事や運動習慣の見直しが重要です。

生活習慣病は何か症状が出た時にはかなり進行しています。

普段からバランスの取れた食事を心がけ、運動習慣も持ち適正体重を維持するようにしましょう。

世の中では食事は様々なことが言われており、何がいいかはわかりにくいと思います。

医学的にも確実にこれがいいという食事は実はよくわかっていませんが、日本人にあった対応としては

- 野菜を積極的に撮る

- 外食はし過ぎないようにする(外食は塩分が多い傾向にあります)

- 魚や大豆製品を積極的に食べる(豚肉や牛肉、鶏肉といった動物性脂肪は取り過ぎないようにする)

- 夕食は和食中心にする(夕食は食べ過ぎず、夕食後は食べないようにする)

といったポイントが挙げられます。また喫煙や過度なアルコール摂取の習慣がある方は改善する必要があります。

会社の検診で生活習慣病の疑いがあると言われた場合は放置せず、医療機関を受診することをお勧めします。主婦の方などで会社の検診がない方は時々でも大丈夫なので地域の健康診断を受けてみましょう。

病気は全て、病気になってからの対応よりも早期発見と予防が最も重要です。

難聴を治す

難聴も認知症のリスク因子のひとつです。

難聴はいきなりなるとわかりやすいですが、徐々に進行すると本人は意外と気付かなかったりします。

難聴になると外界からの情報が脳に届きにくくなり、結果として認知症のリスクが高くなります。

検診で聴力の低下を認めた場合は早めに医師にかかるようにしましょう。

最近では様々なタイプの補聴器が出ており、これらの道具を使えば難聴も十分に修正可能です。

難聴も本人だけでなく周囲の人の気付きが重要です。最近聞き返しが多いなと感じたら放置せず、医療機関の受診を勧めてください。

>>物忘れがひどくなる原因は?|認知症との違いや物忘れ対策について

もし家族や身内が認知症になったときの対応

もし身近な人が認知症になった場合、その後の対応がこれまで以上に重要となります。

まずは修正可能な12個のリスク因子について当てはまるものを調べ、それぞれ可能なら医療施設なども受診しながら改善していくことが重要です。

また認知症を診察するための主治医、地域のかかりつけ医を見つけることも重要です。

認知症には進行を遅らせる飲み薬などもあります。

積極的に医学の力も使いながら、適切に対応しましょう。

西春内科在宅クリニックができる対応

当院では認知症・物忘れ外来を設置しております。

当院の医師による問診と心理検査など物忘れ・認知症に関する専門的な検査を受けることができます。

さらに詳しい検査が必要な場合には、頭部CTなど画像検査を使っての検査も行うことができます。

検査の結果を確認し、医師による総合的な診断が行われます。

まとめ

本記事を読んで、認知症についての理解が少しでも深まり、その結果自分や身近な人の役にたてば幸いです。

繰り返しになりますが認知症は予防と早期発見が非常に重要です。

そのためには修正可能な12個のリスク因子について、一つでも減らせるように少しずつ生活習慣を見直しましょう。

参考文献

(1) Gill Livingston, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet Journal. 2020 Aug 8;396(10248):413-446.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30367-6/fulltext

(2) Petros Stamatelos, et al. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2021;35:315-320.

https://pmc.carenet.com/?pmid=34654042

健康診断の前日は何に気を付ける?悪あがきをしても意味ない?

皆様、いきなりですが定期的な健康診断は受けていらっしゃいますか?

健康診断は、どこかへ勤められている方であれば年に1~2回受けていらっしゃるかと思いますが、現在はリタイヤされた方や、フリーターの方など様々な理由から分かってはいるけど健康診断を受けていらっしゃらない方も多くいらっしゃるかと思います。

しかし、健康診断を受けることで、ご自身の健康状態を把握し治療を行わなければならない疾患が見つかった際に早期治療を開始できる事が可能です。

今回は、そんな健康診断の前日に気を付けるべき事を詳しく解説していきます!

そろそろ健康診断の時期だよ!という方も、健康診断受けてみようかな?とお悩みの方も参考にしていただければと思います。

健康診断の前日に気を付けるべきこと

前日夜~健診が終わるまで胃にものを入れない

健康診断では、血糖値やコレステロール値などの検査を行う場合があります。そのため、検査12時間前より食事・糖分を含んだ飲料を控えていただくことを推奨しています。

食事や、糖分を含む飲料を摂取してしまった場合、正確な値が出ない可能性があります。

検査12時間前からは食事を控え、水やブラックコーヒーなど糖分の含まれないものを飲みましょう。

睡眠をしっかりとる

睡眠不足になると、血液検査や尿検査に影響する場合があります。検査前日は早めに就寝し、体調を整えることが大切です。

飲酒は控える

飲酒は肝機能の検査結果に影響を及ぼします。肝機能検査を行う場合は検査前日の飲酒は控えましょう。

タバコは控える

喫煙は血管を収縮させる作用があるため、血圧の検査結果に影響を及ぼします。正確な検査結果を得るためには、検査前日からの禁煙が大切になります。

激しい運動は控える

強度のある筋トレや、水泳、テニスなどの運動は、尿酸値や、尿蛋白、肝機能の数値が通常より高くなってしまう可能性があります。そのため、検査前日の激しい運動は控えることが推奨されます。

薬の服用は医師に相談

薬やサプリメントの使用をされている場合は、健康診断を受ける病院、または、主治医の指示に従いましょう。

薬やサプリメントを摂取することで様々な検査結果に影響を及ぼす可能性があります。

しかし、持病などでどうしても飲まなければならない場合もあります。

ご自身で判断するのは絶対に止めましょう。

また、毎日摂取しているお薬がある場合は、検査当日にお薬手帳を持参し、問診で聞かれても答えられるようにしましょう。

関連記事:健康寿命を伸ばすためのポイントや気をつけるべき病気や疾患とは

健康診断の前日の食事と注意すべき食材について

検査12時間前までに夕食を済ませる

検査の12時間前までに夕食を済ませましょう。先述した通り、検査前に食事を摂ることで、血糖値やコレステロール値といった数値に影響を及ぼします。

また、食事についてはなるべく消化の良いものを選びましょう。

脂質の多いもの

脂質の多い物を摂取すると、血液中の中性脂肪を上昇させます。検査12時間前の食事でも検査結果に影響を及ぼす可能性もあります。

脂質の多いものは避け、消化の良い食事をいつもより少なめに摂ることを推奨します。

糖質の多いもの

健康診断では、血糖値の検査も行う場合が多くあります。糖質の多い食事を摂ることで、血糖値の結果に影響を及ぼす可能性があります。

脂質と同様に、糖質の多い食べ物を控える必要があります。

食物繊維を多く含むもの

食物繊維と聞くと、腸を整えてくれたり、血糖上昇を抑える役割があるため体によさそう!と考える方も多くいらっしゃると思います。

しかし、健康診断前日の場合は違います。

食物繊維は人間の消化酵素では分解されないため、健康診断で大腸検査を行う場合には避けたほうが良いでしょう。

また、少量であっても控えるのを推奨します。

健康診断の時間帯ごとで注意すべきこと

午前の場合

午前中に健康診断を受けられる場合、基本的に朝食は抜きになります。健康診断の内容によっても変わりますが、検査2時間前まではコップで1~2杯のお水の摂取が可能です。

その他、前述した飲酒・喫煙は控え、前日の食事にも気を付けましょう。

午後の場合

午後に健康診断を受ける場合、検査の8時間前から食事を控える必要があります。

8時間前であれば朝食を摂ることも可能です。

しかし、脂質の多い食べ物や、糖質の多い食べ物などは避けましょう。

消化の良い食べ物を少量摂る程度にしておくのが良いでしょう。

関連記事:免疫力を高める方法や食べ物について|低下してしまう原因も解説

健康診断の当日に気を付けること

健診はリラックスした状態で受ける

健康診断で緊張や、興奮してしまうと血圧が上昇する場合があります。自宅で血圧を測定しても異常はないのに、病院で血圧を測定すると高くなってしまうことがあります。

血圧測定時には、深呼吸などのリラックス方法を試し落ち着いて検査を行いましょう。

水やお茶が許可されていても飲みすぎない

糖分の含まない飲料を摂ることを許可されているがため、お水やお茶を大量に飲んでしまったという方がいらっしゃいます。

糖分を含む飲料に比べ、血液検査や尿検査の結果に直接的に影響を及ぼすわけではありませんが、体内の水分が少ない方がより正確な数値が出せるため喉が渇いたら、潤す程度に飲むようにしましょう。

健康診断の前日の悪あがきは意味ない?

健康診断の数日前に少しでも良い結果をと一切食事を摂らなかったり、禁煙や禁酒をしたりする方がいらっしゃいます。

しかし、数日で数値の改善は見られないため、無理な断食等は止めましょう。

また、激しい運動を行い、少しでも結果を良くしたいと考える方もいらっしゃいますが、前述した通り健康診断前日の激しい運動はNG行為です。

健康診断で良い結果を出したい!という場合は日々の生活習慣が大切です。

健康診断の前だけでなく、長い目で食生活の改善や、適切な運動を続けることが健康を維持するのには大切な鍵になります。

関連記事:生活習慣病の方は注意!動脈硬化が引き起こす命に関わるリスクについて

健康診断の前日に性行為を行うとどんな影響がある?

健康診断の前日に性行為を行うと、男性の場合、精漿(せいしょう|精液の精子以外の液体部分を示す)にタンパク質が含まれているため尿蛋白の結果に影響を及ぼす可能性があります。

女性はコンドームの使用で検査への影響を避けることが可能です。

しかし、基本的に健康診断前日には男性は性行為や自慰行為を、女性の場合は性行為を控えるのを推奨します。

健康診断なら西春内科・在宅クリニックへご相談を

西春内科・在宅クリニックでは、簡易検査・一般検診・人間ドックといった健康診断が可能です。

当院では、CTのご用意もあるため、胸部CTや腹部CTなどの検査も可能です。

健康診断では、一般の方はもちろん企業様の健康診断も行っておりますのでまずはお気軽にご相談ください。

当院の健康診断について詳しくはこちらから

https://nishiharu-clinic.com/medical_examination/

まとめ

今回は、健康診断の前日に気を付けるべきことについて詳しく解説しました。

健康診断は、病気の早期発見・治療が行える大切なものです。

何もなければ、健康な状態をつづけられるように定期的に検査を続ける。

病気が見つかった場合は早期に治療を開始することができる重要な鍵になります。

この記事を通して、健康診断が少しでも皆様の身近に感じられると幸いです。

参考文献

日本人間ドック健診協会|人間ドックQ&A

Growbase|健康診断前日の悪あがきに効果はある?NG行動と実施すべき行動などを解説

人間ドックのミカタ|知っておきたい健康診断前日の注意点まとめー食事、お酒、たばこの制限はいつから?

高齢者の便秘は危険?主な原因や解消方法、病院での治療を解説

ご高齢者の頭を悩ます便秘。

今まですっきり問題なく出ていた便が出なくなると、モヤモヤしてしまいますよね。

年齢を積み重ねると便秘を起こしやすくなります。

それは、腸内環境の変化や運動不足、疾患や薬の副作用など、様々なことが身体で起こるからです。

そんな高齢者の便秘ですが、長期間の便秘は体に悪影響を及ぼすことが分かっています。

そして、一部危険性のある便秘も紛れ込んでいます。

今回は、便秘の原因や便秘になる危険性、また、予防方法などについて解説していきます。

知識をつけ、適切な対応が出来るようにしましょう。

関連記事:高齢者に多い誤嚥性肺炎は治るのか|急変したときの対応法について

高齢者が便秘になる原因

高齢者が便秘になる主な原因には、食生活の変化、水分不足、また、以下などが挙げられます。

高齢者の便秘とされるのは何日が目安?

便秘とされる基準の目安は、明確なものはありません。

排便回数や便の硬さ・量など、個人差があるため、何日便が出ないと便秘という明確な基準が無いのです。

「慢性便秘症診療ガイドライン2017」では

”本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態”を便秘としています。

ですから、毎日排便が無いことや何日便が出ないということが問題ではなく、

あなたが快適で過ごせているかどうかが非常に重要になります。

つまり、5日に1回でもお困りで無ければ便秘では無いですし、

毎日排便があってもスッキリしない感じやお腹が張っているなどの症状があれば、便秘と判断されます。

関連記事:健康寿命を伸ばすためのポイントや気をつけるべき病気や疾患とは

高齢者が便秘になる危険性

高齢者が便秘になると、以下のような健康リスクがあります。

腸内環境の悪化

便秘が長期化すると、腸内の有害な物質が蓄積され、腸内環境が悪化し、太りやすくなったり、生活習慣病を発症させる原因になります。

腸閉塞

便秘が長期化すると、便が腸内に詰まって腸閉塞を引き起こすことがあります。

腸閉塞は重篤な状態で、手術が必要な場合もあります。

痔・裂肛(れっこう)

便が硬くなり、排便が困難になると、肛門周囲の組織に負担がかかり、痔や裂肛を引き起こすことがあります。

認知機能の低下

便秘が続くことで、不快感や苦痛が増え、睡眠不足やストレスが引き起こされることがあります。

その結果、認知機能の低下やうつ病の発症リスクが高まることがあります。

このような危険性がありますので、便秘の予防は重要になります。

関連記事:高齢者の介護保険が適用になる特定疾病16種類とは?|申請方法やサービスについて

認知症の高齢者は便秘になりやすい?

認知症の高齢者は、認知機能の低下や運動不足などが原因で便秘になることがあります。

また、認知症の高齢者は、自己管理能力の低下や内服薬の飲み忘れ、薬の副作用によっても便秘になりやすい傾向があります。

その他、便秘になりやすい高齢者の特徴としては、以下が挙げられます。

食物繊維や水分の摂取不足は、便秘の原因となります。

高齢者の便秘予防できるマッサージ方法

高齢者の便秘予防には、腸を刺激するマッサージが効果的です。

以下に、高齢者におすすめのマッサージ方法を紹介します。

この状態で腰を浮かせ、膝を胸に引き寄せるようにしてマッサージします。5回ずつ行いましょう。

その後、左手を使って左側から右側へと同じようにマッサージします。10回ずつ行いましょう。

これらのマッサージを継続的に行うことで、腸の動きを促進し、便秘の予防につながります。

ただし、高齢者には健康状態によってはマッサージができない場合もあるため、医師に相談しましょう。

また、便秘解消のためには、適度な運動やバランスのとれた食事、十分な水分補給も大切です。

関連記事:【高齢者に多い骨折】骨粗しょう症とは?薬を飲みたくない人向けの予防法や治療法はある?

高齢者の便秘に効果的な薬について

高齢者の便秘には、以下のような薬が効果的とされています。

軟便剤

腸内の水分を増やし、便をやわらかくする薬です。

高齢者の便秘は、水分摂取が少なくなることや腸の動きが悪くなることで便が硬くなるため、有効となることが多いです。

膨張性下剤

腸内で水を吸収して膨張し、便を刺激して排便を促す薬です。

便通を改善する効果があり、副作用も少ないため、高齢者には比較的安全に使用できます。

刺激性下剤

腸の運動を刺激して、便を排出する薬です。

ただし、腸の粘膜に刺激を与えるため、長期間使用すると腸内環境を悪化させる恐れがあります。

高齢者には使用を控えるか、低用量での使用が推奨されます。

ただし、高齢者は多くの場合、複数の疾患や薬剤の服用している場合があるので、薬剤の相互作用や副作用に注意が必要になります。

また、便秘に対しては薬剤に頼る前に、食生活や運動などの生活習慣の改善を行うことが重要です。

便秘に悩んでいる場合は、医師や薬剤師に相談し、適切な処方や使用方法を確認するようにしましょう。

関連記事:高齢者に多い骨折の部位を解説|治癒期間や手術ができない場合について

高齢者の便秘が改善されないときは

便秘は高齢者にとって日常的な症状ではありますが、あまりに長期間に及ぶ便秘や以下などを伴う場合は、

- 嘔気

- 嘔吐

- 腹痛

- お腹の張り

- 食欲低下

- 体重減少

背景に胃癌・大腸癌・腸閉塞などの重い病気が隠れている場合があります。

その場合は、一般内科や消化器内科、老年内科などの医師に相談しましょう。

そこでは身体診察や血液検査・X線検査・CT検査・内視鏡検査などを行い、便秘の原因を特定します。

便秘の原因が病気である場合は、その治療が優先されます。

また、便秘の原因が生活習慣にある場合は、食事や運動、排便の習慣などを改善する指導が行われます。

生活習慣の改善で便秘の解消が難しいと判断した場合は、前述した薬物療法を行います。

ただし、高齢者は複数の薬剤を服用している場合が多く、薬剤の相互作用による副作用が発生する場合があるため、

医師の指示に従い正しい用法・用量で使用するようにしましょう。

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科・在宅クリニックにも便秘でお困りの方がたくさん来院されます。

一人一人の症状や生活習慣をお伺いし、適切な食事・運動・予防方法をお伝えし、必要に応じて内服薬を選択しています。

問診・診察・その他の検査で前述のように病気が背景に隠れていると疑えば、

当クリニックはクリニックでは珍しいCT検査を導入しており、危険な病気の精密検査を行える体制を整えています。

少しでも便秘かも?と不安な方はお気軽にご相談ください。

まとめ

便秘は日常生活の質を大きく下げるにも関わらず、一般的であるため、重要視されていないことが多いのが現状です。

そんな便秘には危険な病気が隠れていたり、当人にとっては非常に苦痛であることもしばしばあります。

そういった場合は我慢をせずに、お近くの医療機関を受診してください。

尿漏れの原因は男性と女性で違う?予防になるトレーニング対策も紹介

なぜ男女で尿漏れになる原因は違うのでしょうか?

尿漏れは、男性と女性の間で異なる原因を持つ一般的な健康問題です。

男性と女性の解剖学的な違いや生理的な変化により、それぞれが異なる要因によって尿漏れが引き起こされることがあります。

今回は、男性と女性の尿漏れの原因と予防に役立つトレーニングと対策について詳しく紹介します。

男女で異なる要因を知ることは、適切な予防方法を見つける上で重要な一歩です。

それでは、さっそく男性と女性の尿漏れの原因と対策について見ていきましょう。

男性と女性で尿漏れになる原因が異なる理由

男性と女性で尿漏れの原因が異なる理由は、解剖学的な違いと生理的な変化によるものです。

男性の場合、尿漏れの主な原因は前立腺に関連しています。

前立腺は男性に特有の臓器であり、加齢に伴って肥大することがあります。

前立腺の肥大や前立腺がんの治療に伴う手術は、尿道の圧迫や神経の損傷を引き起こす可能性があり、尿漏れの原因となります。

一方、女性の尿漏れは妊娠や出産、更年期などの生理的な変化によって引き起こされることが多いです。

妊娠中の子宮や子宮頸部の圧迫、出産時の腟損傷や骨盤底筋群の機能低下、更年期に伴うホルモンバランスの変化などが要因となります。

男性と女性の解剖学的な特徴や生理的な変化が、尿漏れのリスクを高める要因となります。

このように、男性と女性の尿漏れの原因の違いは、それぞれの身体的な特徴や生理的な変化によるものです。

関連記事:前立腺肥大は自然に治る?原因と症状、予防対策について解説

男性で尿漏れになる原因

男性における尿漏れは、様々な要因によって引き起こされることがあります。

以下に、主な男性での尿漏れの原因を紹介します。

過活動膀胱(オーバーアクティブ・ブラダー)

過活動膀胱は、膀胱の筋肉が異常に収縮し、尿意を制御することが困難になる状態です。

これにより、尿漏れが起こることがあります。

前立腺肥大

加齢とともに、男性の前立腺はしばしば肥大します。

前立腺が膀胱や尿道を圧迫することで、尿漏れが引き起こされることがあります。

特に尿道を通る尿の流れが阻害される場合、尿漏れが生じやすくなります。

前立腺がん治療による影響

前立腺がんの治療には、手術や放射線療法、抗がん剤治療などが含まれます。

これらの治療は、前立腺や尿道周辺の組織にダメージを与えることがあり、尿漏れを引き起こす可能性があります。

尿道スリング手術の合併症

尿道スリング手術は、男性において尿漏れの治療に使用されることがあります。

しかし、手術後に尿漏れが残る場合や尿道に関連する合併症が生じることもあります。

神経障害

神経の障害や損傷は、膀胱や尿道の筋肉のコントロールを妨げることがあります。

脳卒中、脊髄損傷、神経変性疾患などの状態が尿漏れを引き起こす原因となることがあります。

これらは一部の男性で見られる尿漏れの原因です。

男性の場合、前立腺関連の問題や過活動膀胱が主な要因となることが多いです。

しかし、個々の症例によって異なる要因が関与することもあります。

尿漏れに悩む場合は、泌尿器科医師や専門の医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

その他にも、以下の要因も男性での尿漏れに関与する可能性があります。

膀胱括約筋の脆弱化

膀胱括約筋が十分な力を発揮できない場合、尿漏れが起こることがあります。

加齢や長期間の膀胱のストレス、特定の薬物の使用などが筋力の低下を引き起こすことがあります。

尿道の異常

尿道に狭窄や異常がある場合、尿漏れが生じることがあります。

尿道の手術や外傷に伴うけが、炎症、先天的な異常などが原因となることがあります。

尿路感染症

尿路感染症は、膀胱や尿道の炎症を引き起こし、尿漏れを引き起こすことがあります。

感染が治癒すると尿漏れも改善する場合があります。

男性の尿漏れの原因は多岐にわたりますが、正確な診断と個別の治療計画が必要です。

医師の指導のもと、適切な検査や治療法を受けることで、尿漏れの症状を改善することができる場合があります。

関連記事:尿管結石で石が出る前兆は?バナナやポカリスエットが効果的?

関連記事:脱水症状になりやすい人の特徴|下痢や吐き気が起きる理由も解説

女性で尿漏れになる原因

女性における尿漏れは、様々な要因によって引き起こされることがあります。

以下に、女性での尿漏れの主な原因を紹介します。

腹圧性尿失禁

腹圧性尿失禁は、腹部に加わる圧力が尿漏れを引き起こす状態です。

咳をする、くしゃみをする、笑う、重いものを持つなど、腹圧が急激に上昇する瞬間に尿漏れが生じることがあります。

このタイプの尿漏れは、骨盤底筋群や尿道の機能低下、膀胱の位置の変化などが関与していることがあります。

切迫性尿失禁

切迫性尿失禁は、突然強い尿意を感じ、トイレに間に合わないまま尿漏れが生じる状態です。

膀胱括約筋が過剰に収縮し、意識的な制御が困難な状態となります。

神経障害、膀胱の炎症、膀胱括約筋の過活動などが切迫性尿失禁の原因として関与することがあります。

骨盤臓器脱(膣脱・尿道脱・膀胱脱など)

骨盤臓器の脱が起こると、骨盤底筋群のサポートが不十分となり、尿漏れが生じることがあります。

膣脱や尿道脱、膀胱脱などが原因となります。

妊娠・出産による影響

妊娠や出産は、女性の骨盤底筋群や膀胱そのものに大きな影響を与えることがあります。

妊娠中の子宮や胎児の圧迫、分娩時の骨盤底筋群の伸展や損傷などが、尿漏れの原因となることがあります。

更年期に伴う変化

更年期に女性ホルモンのバランスが変化することで、骨盤底筋群や尿道の組織の弱体化が生じることがあります。

このため、更年期の女性には尿漏れのリスクが高まる傾向があります。

慢性的な便秘

長期間にわたる便秘は、腹圧の増加や骨盤底筋群への負担を引き起こす可能性があります。

これにより、尿漏れが生じることがあります。

膀胱括約筋の弱体化

膀胱括約筋の弱体化は、女性での尿漏れの原因となることがあります。

加齢や妊娠・出産、生活習慣の変化などが膀胱括約筋の衰えを引き起こす要因となります。

前立腺手術後の合併症

女性には前立腺が存在しないため、前立腺手術そのものは関与しません。

ただし、女性の場合にも尿道スリング手術や尿道形成術が行われることがあり、これらの手術後に尿漏れが残る場合があります。

女性での尿漏れは、複数の要因が組み合わさることがあります。

特に腹圧性尿失禁や切迫性尿失禁がよく見られますが、個別の症例によって異なる要因が関与することもあります。

尿漏れに悩む女性は、泌尿器科医師や専門の医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

尿漏れの原因を特定し、適切な治療法やトレーニングを行うことで、症状の改善や管理が可能となる場合があります。

関連記事:前立腺肥大は自然に治る?原因と症状、予防対策について解説

尿漏れの予防になるトレーニング対策

尿漏れを予防するためには、骨盤底筋群を強化するトレーニングが重要です。

以下にいくつかのトレーニング対策をご紹介します。

骨盤底筋群トレーニング

骨盤底筋群は、尿道や肛門をサポートし、尿漏れを防ぐ役割を果たします。

骨盤底筋群を強化するためには、次のようなトレーニングを行うことが効果的です。

ケーゲル運動

骨盤底筋群を意識的に収縮・緩める運動です。

膀胱を空にした状態で、骨盤底筋群を数秒間収縮させ、次にゆっくりと緩める動作を繰り返します。

この運動を日常生活の中で行うことで、骨盤底筋群を強化することができます。

ブリッジ

仰向けに寝て、両足を膝で曲げ、足を床にしっかりとつけた状態でお尻を持ち上げます。

お尻を持ち上げた状態を数秒キープし、ゆっくりと下ろします。

この運動は、骨盤底筋群を含む腹部の筋肉を強化するのに効果的です。

体操や筋力トレーニング

全身の筋力を高めることも尿漏れ予防につながります。

特に腹部や背中、下半身の筋肉を鍛えることが重要です。

次のような運動を取り入れましょう。

スクワット

足を肩幅に開き、両手を前に伸ばしながら膝を曲げます。

お尻を後ろに突き出すようなイメージで行います。

膝が90度に曲がった状態をキープし、ゆっくりと元の姿勢に戻します。

スクワットは下半身の筋力を鍛える効果があります。

プランク

両手を肩幅に開き、つま先立ちで体を支える姿勢をとります。

体を一直線に保ちながら、おへそを内側に引き上げるように意識します。

この運動は腹部や背中の筋肉を強化し、姿勢を改善する助けとなります。

体重の管理

過体重や肥満は、尿漏れのリスクを高める要因となります。

体重を適切な範囲に保つことで、骨盤底筋群や腹部の負担を軽減することができます。

便秘の予防

慢性的な便秘は尿漏れの原因となることがあります。

食物繊維や水分摂取を適切に行い、便秘を予防することが重要です。

姿勢の改善

正しい姿勢を保つことも尿漏れ予防に役立ちます。

背筋を伸ばし、骨盤を正しい位置に保つよう意識しましょう。

デスクワークや長時間の座位での作業の際には、適度な休憩や姿勢の変更を行うことも重要です。

これらのトレーニング対策は、日常生活に取り入れることで効果的です。

ただし、尿漏れの程度や原因によって適切なトレーニング方法は異なる場合があります。

尿漏れの症状によっては、専門家の指導のもとでトレーニングを行うことが望ましい場合があります。

専門の理学療法士や骨盤底筋群トレーニングの専門家からアドバイスを受けることで、効果的なトレーニング方法を学ぶことができます。

適切な負荷で、個々の体力や状態に合わせて、トレーニングすることが重要です。

また、効果を実感するためには、継続的なトレーニングが必要です。

定期的にトレーニングを行い、日常生活に取り入れることで、効果を最大限に引き出すことができます。

尿漏れに効く市販薬

尿漏れの症状を軽減するために、市販の薬剤を使用することも一つの選択肢です。

ただし、市販の薬剤を使用する前に、尿漏れの原因や症状の詳細を医師と相談することをおすすめします。

医師は、適切な薬剤や処方を判断するために必要な情報を提供してくれます。

以下に一般的な尿漏れに効果のある市販薬のいくつかを紹介しますが、自己判断せずに医師の指示に従って使用してください。

膀胱安定剤(抗コリン薬)

膀胱の過活動を抑制し、尿意を抑える効果があります。

これにより、尿漏れの頻度や量を軽減することが期待できます。

一般的な薬剤には「オキシブチニン」や「トルテリジン」などがあります。

膀胱括約筋強化薬

膀胱の内壁に位置する括約筋を強化し、尿漏れを防ぐ効果があります。

このタイプの薬剤は、尿漏れの主な原因が膀胱括約筋の脆弱性を有する場合に効果的です。

薬局で入手できるものとしては「クリニコン」や「ユロドリン」などがあります。

尿道挿入物(尿道タンポン)

尿道に挿入し、尿漏れを防ぐ効果があります。

特に効果的なのは労働中や運動時など、一時的に尿漏れを抑えたい場合です。

市販の尿道挿入物としては「ウルリアン」や「ポエーシス」があります。

市販薬は一時的な対処療法であり、根本的な解決策ではありません。

症状が続く場合や悪化する場合は、医師の指導のもとで継続的に管理する必要があります。

尿漏れの症状には個人差があり、効果的な治療法や薬剤は人によって異なる場合があります。

したがって、医師の診断と指導のもとで、適切な治療方法や市販薬の使用を行うことが大切です。

病院やクリニックでの尿漏れの治療について

尿漏れの症状が続く場合や日常生活に支障をきたす場合は、病院やクリニックでの専門的な治療を受けることをおすすめします。

尿漏れの原因となる生活習慣や行動パターンを改善することが重要です。

医療機関を受診することで医師が、トイレの使い方や水分摂取量、食事内容、排尿の正しい方法などについてアドバイスを行います。

生活習慣の改善により尿漏れの症状が軽減されることがあります。

骨盤底筋群トレーニング

医師や理学療法士から指導を受けながら、骨盤底筋群を強化するためのトレーニングを行います。

これにより、膀胱の支持や尿のコントロールが向上し、尿漏れの症状を改善することができます。

薬物療法

医師は、尿漏れの原因に応じて特定の薬物を処方することがあります。

例えば、過活動膀胱に対しては抗コリン薬が使用されます。

また、ホルモン療法や局所的な治療も尿漏れの特定のケースにおいて効果的な場合があります。

メディカルデバイス

尿漏れの管理には、専用のメディカルデバイスが使用されることもあります。

例えば、尿道挿入物や膀胱留置カテーテルは、尿漏れをコントロールするために使用される場合があります。

外科手術

重度の尿漏れの場合や他の治療法が効果的でない場合には、外科手術が選択されることがあります。

手術の種類は症状と原因によって異なりますが、一般的な手術には尿道スリング手術、膀胱頸部の手術、人工尿道の形成などがあります。

手術は専門的な技術を要するため、病院やクリニックで経験豊富な専門医によって実施されます。

応用療法

一部の尿漏れ患者には、応用療法が推奨されることがあります。

これには神経刺激療法やボツリヌストキシン注射などが含まれます。

病院やクリニックでの専門家の指導のもと、症状の原因を正確に評価し、最適な治療法を選択することが重要です。

尿漏れの治療は多くの場合、継続的な管理と患者の積極的な参加が必要となります。

尿漏れの症状がある場合は、早めに医師に相談し、適切な治療を受けることをお勧めします。

医師の指導のもとで治療を行い、日常生活の質を改善することが目指されます。

西春内科在宅クリニックができる対応

西春内科在宅クリニックでは、尿漏れの原因や症状の程度を正確に評価するために、患者さんとの面談や身体的な診察、及び各種検査を行います。

これにより、個別の状況に合わせた適切な治療プランを立案することが可能となります。

また、西春内科在宅クリニックでは、尿漏れの症状があり通院が難しい患者様に対して在宅診療を行っています。

患者様が自宅や施設で診療を受けることが出来るため、リラックスして治療を行っていただけます。

患者様一人一人に合わせた、生活習慣改善のアドバイス、骨盤底筋群トレーニングの指導、必要に応じた薬物療法などを行っていきます。

必要に応じて、専門医への紹介を行っています。

まずは、お気軽にご相談ください。

まとめ

今回は、男性と女性の尿漏れの原因と予防に役立つトレーニングと対策について詳しく解説しました。

尿漏れは男性と女性で原因が異なることがあります。

男性では前立腺の問題や過活動膀胱が一般的な原因です。

女性では腹圧性尿失禁や切迫性尿失禁が主な要因となります。

予防には骨盤底筋群のトレーニングや生活習慣の改善が効果的です。

市販薬や病院での治療も選択肢としてあります。

西春内科在宅クリニックでは専門的な対応と継続的なサポートを提供します。

参考文献

日本泌尿器科学会

厚生労働省

PubMed

夏風邪とは?コロナとの違いや長引く原因を解説

最近暖かくなり始め、もうすぐ夏が来ますね。

夏が近づくと、暑さだけではなく体調管理にも気を配ることが必要です。

エアコンの使いすぎなどで夏バテを起こしたり、夏風邪を引いたりします。

また、最近は減っていますがコロナと症状が似ているため、心配になる方もたくさんいるかと思います。

今回は『夏風邪』の特徴や原因、そして『コロナ』との違いについて見ていきましょう。

夏風邪とは?

夏風邪とは、6月末から8月にかけて流行するウイルス感染症のことです。

冬風邪を引き起こすウイルスは乾燥を好みますが、夏風邪を引き起こすウイルスは高温多湿を好みます。

さまざまな風邪のウイルスのうち、夏風邪の原因となるウイルスを3つご紹介します。

関連記事:風邪で病院へ行くべきか?受診する目安や行くタイミングを解説

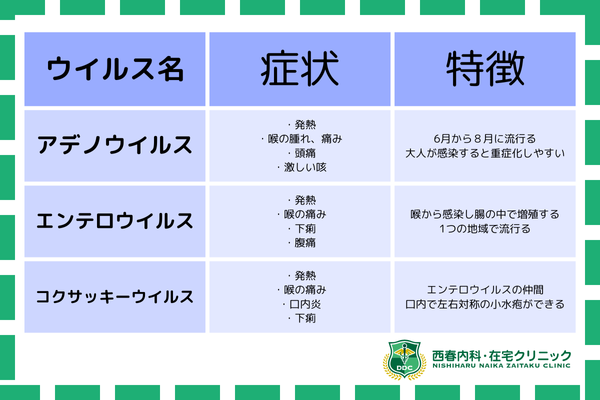

夏風邪の原因となるウイルス

アデノウイルス

アデノという言葉は、扁桃腺(喉)やリンパ腺という意味があります。

アデノウイルスは6月から8月に流行りプールで感染することが多かったため、プール熱と呼ばれています。

大人が感染すると重症化しやすいので注意が必要です。

主な症状として、喉の腫れや痛み、頭痛、高熱、激しい咳、結膜炎、大腸炎や下痢などがあります。

エンテロウイルス

エンテロという言葉は、腸という意味があり、エンテロウイルスは喉から感染し腸の中でウイルスが増殖します。

非常に感染力が強く、一般的には1つの地域で大勢に感染します。

最も多くみられるのは小児の感染ですが、稀に大人も感染することがあります。

主な症状として出現するのは、発熱、喉の痛み、鼻水、咳、下痢、腹痛、口内炎などです。

コクサッキーウイルス

コクサッキーウイルスとは、エンテロウイルスの仲間で腸の中でウイルスが増殖します。

次の項目で説明するヘルパンギーナを引き起こし、口腔領域で左右対称で小水疱が現れるのが特徴です。

大人も発病しますが、小児の感染が多くみられます。

主な症状としては、高熱、喉の痛み、口内炎、食欲不振、頭痛、下痢、嘔吐などがあります。

夏風邪は3種類に大別される

「三大夏風邪」をご存知でしょうか?

上記で紹介したウイルスが原因で発症する感染症です。

感染症の名前と特徴、原因ウイルスを見ていきましょう。

手足口病

手足口病は、エンテロウイルスとその仲間であるコクサッキーウイルスが引き起こします。

特徴的な症状として口の中や手のひら、足底や足背などに2~3mmの水疱性発疹などが現れる感染症です。

感染経路は、飛沫感染・接触感染・糞口感染が知られています。

4歳くらいまでの幼児を中心に夏季に流行が見られる疾患で、2歳以下が半数を占めます。

咽頭結膜熱(プール熱)

咽頭結膜熱(プール熱)は、アデノウイルスによって引き起こされる感染症で、主に発熱や喉の痛み、結膜炎の症状が現れます。

感染経路は、飛沫感染と接触感染であり、プールでの接触やタオルの共用などで感染することもあるため、プール熱と呼ばれることもあります。

通常、6月頃から徐々に増加し始め、7〜8月がピークです。

ヘルパンギーナ

ヘルパンギーナは、発熱と口腔粘膜に現れる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎です。

原因ウイルスはコクサッキーウイルスで、その中でもA郡に分類されるものが引き起こします。

乳幼児の感染が多く、初夏から秋にかけて流行します。

発熱、全身倦怠感、食欲不振、咽頭痛、嘔吐、四肢痛などの症状が見られます。

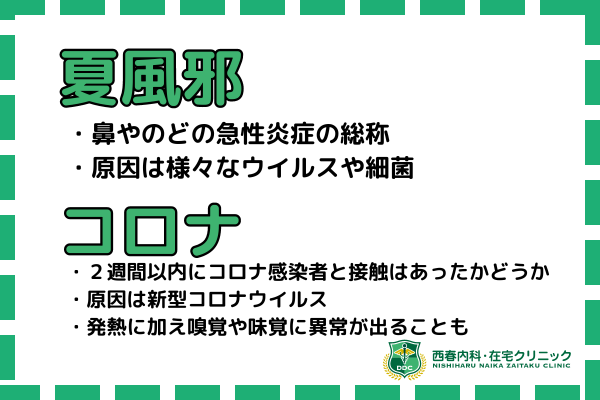

夏風邪とコロナの違いについて

ただ夏風邪を引いただけでも、コロナウイルスが流行ってからは「コロナだったらどうしよう」と心配になる方が多いかと思われます。

夏風邪と新型コロナウイルス(COVID-19)は症状が非常に似ており、医師でも検査せずに完璧に判別するのは困難です。

判断するには新型コロナの検査を受けるか、2週間以内のコロナ感染者との接触があったかどうかの確認が必要です。

夏風邪はウイルスや細菌などの病原体によって引き起こされる、鼻やのどの急性炎症の総称で、特に咳や痰などの症状が顕著に出ます。

コロナウイルスは、発熱や咳、倦怠感、嗅覚や味覚の異常などの症状が現れます。

症状が続いたあと、急に重症化して肺炎などを合併し、入院となるケースもあります。

夏風邪が長引くのはなぜ?

普通の風邪はすぐ治るのに、夏風邪を引いた時は治るのが遅いと感じたことはありませんか?

夏風邪が長引く原因を3つ挙げていきます。

夏風邪を引き起こすウイルスの特性によるもの

夏風邪の主な原因はウイルスであるため抗生剤が効きません。

そのため基本的には、カロナールやロキソニンなどの解熱鎮痛剤を服用するといった対症療法での治療となります。

冬と比べて予防対策がおろそかになりがちなため

感染予防と聞くとインフルエンザのイメージが強いためか、夏になると感染予防がおろそかになってしまう方が多いです。

手洗いやうがいを徹底し、原因物質を寄せ付けないようにすることが感染を予防するのに効果的です。

暑さによる体力の低下で抵抗力が落ちるため

夏になると暑くなるため夜寝る時間が減り、睡眠不足になったり、食欲が低下し冷たい物ばかり食べてしまい、栄養不足になるため免疫力が低下しやすいです。

免疫力を低下させないためにも睡眠をしっかりと取り、栄養バランスの良い食事を摂るように心がけましょう。

関連記事:免疫力を高める方法や食べ物について|低下してしまう原因も解説

夏風邪の治し方は?

夏風邪は抗生剤が効かないため、基本的に根治させる治療法は存在しませんが、症状を和らげる方法はあります。

十分な睡眠と休養

風邪を和らげるには、温かくして十分な睡眠を取ることが大切です。

寝間着や寝具を吸湿性が良いものを使い、8時間を目安に睡眠時間を取りましょう。

十分な睡眠と休養を取ることで、免疫力を高めて体を回復させることが出来ます。

適切な薬の選択

先述したように風邪には特効薬はありません。

症状を抑える解熱鎮痛剤などでの対症療法を行います。

熱だけでなく、咳や鼻水、喉の痛みもある場合には、多くの症状に対応できる総合風邪薬を選びましょう。

温度・湿度の管理

体を冷やしすぎると免疫力が低下してしまい、お腹を冷やしすぎると腸の働きが悪くなります。

お腹や体を冷やしすぎないためにも、室温は28℃くらいに設定しましょう。

また、夏風邪のウイルスは高温多湿を好み、湿度が50%を超えると活発に働きます。

除湿器などを使い、湿度を50%以上にしないようにしましょう。

西春内科・在宅クリニックでできる対応

西春内科・在宅クリニックでは、夏風邪やその他の季節性疾患に対する診療を行っています。

コロナ・アデノウイルスの抗原検査も可能です。

また、医師の診断に基づく適切な治療やアドバイスを提供し、自宅での療養指導も行っています。

まとめ

夏風邪は、手足口病、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナの3種類に大別されます。

症状が新型コロナウイルスと似ているため、適切な検査や接触歴の確認が重要です。

夏風邪が長引く原因や対策を理解し、十分な休養や栄養、適切な環境を整えることが大切です。

参考文献

手足口病とは

夏かぜの症状と治療について|健診会 滝野川メディカルクリニック

夏風邪はなぜ引くの?長引く原因と治し方のポイントを知ろう!